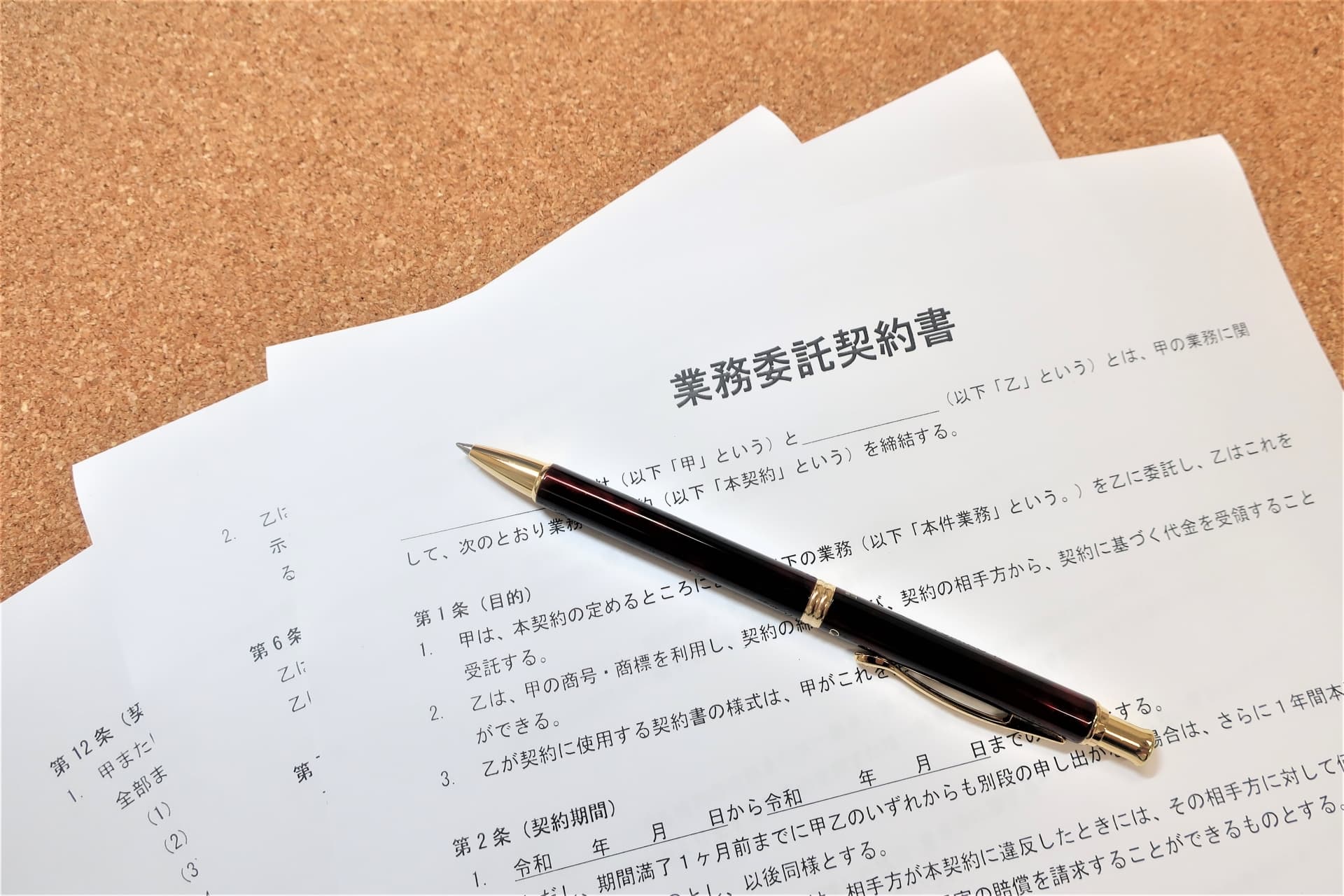

業務委託契約書とは?作成する際の3つの注意点を弁護士が解説!

はじめに

ビジネスで目にすることの多い契約書の一つが「業務委託契約書」です。

業務を外注するときなどに取り交わす契約書ですが、実際のところは、契約書を締結していても業務への対応や解約に起因してトラブルになることが少なくありません。

トラブルを避けるためには、業務委託契約書に関する基礎知識を身につけ、そのうえで契約書の書き方やその際の注意点を知ることが必要です。

そこで今回は、業務委託契約書とはどのような契約書なのか、また、契約書を作成する際にはどのようなことに注意すべきかなどを弁護士がわかりやすく解説します。

1 業務委託契約書とは

「業務委託契約」とは、委託者(業務を発注する者)が受託者(業務を受注する者)に対して何らかの業務を行うことを委託し、その対価として報酬を支払うことを約することをいいます。

つまりは、以下の2つの要素からなる契約が業務委託契約ということになります。

- 委託者が受託者に対して、一定の業務を外注(委託)する

- 委託者が受託者に対して、業務の対価として報酬を支払う

そして、これらの要素を書面に落とし込んだものが「業務委託契約書」です。

たとえば、事業のコンサルティングに関するコンサルティング業務委託契約書、システム保守に関する保守業務委託契約書、商品運送に関する運送業務委託契約書は、いずれも業務委託契約書ということになります。

2 業務委託契約書の記載事項

業務委託契約書に記載すべき事項は、委託する業務の内容にも左右されますが、一般的には以下のような事項です。

- 契約の目的と委託する業務の内容

- 業務の遂行方法と契約期間

- 報酬額とその支払時期

- 成果物の権利

- 禁止事項と秘密保持

- 契約解除と損害賠償

(1)契約の目的と委託する業務の内容

契約を締結する目的(=委託者が受託者に業務を委託するため)と委託する業務内容を明確に記載します。

業務の内容については、最終的に納品される成果物を含め、可能なかぎり明確にしておくことが望ましいです。

この点が曖昧になっていると、受託者の裁量で勝手に業務を進められてしまい、意図していたものと異なる成果物が納品されるなど、トラブルの元になる可能性があります。

(2)業務の遂行方法と契約期間

どのような方法で業務を遂行するか、いつまでに業務を完了するかということを記載します。

業務を遂行するにあたり、受託者に守って欲しいルールや手順があれば、それらを明確に記載しておくことが必要です。

また、契約期間についても自動更新の有無等を含め、明確にしておく必要があります。

(3)報酬額とその支払時期

委託者が受託者に支払う報酬の額とその支払時期を記載します。

業務委託契約では、報酬の支払いに関するトラブルが多い傾向にあり、トラブルを避けるためにも、報酬が発生する条件や支払時期を具体的に記載しておくことが必要です。

(4)成果物の権利

業務の過程で発生した成果物の権利(著作権やその他の知的財産権など)が、委託者と受託者のどちらに帰属するかを記載します。

成果物の権利について定めがないと、後のトラブルに繋がる可能性が高いため注意が必要です。

(5)禁止事項と秘密保持

業務を遂行するにあたり、禁止事項があればその旨を記載します。

また、業務を委託する過程で提供された情報などについて秘密保持を定めることも必要ですが、秘密保持については、個別に秘密保持契約書を作成・締結することが一般的になっています。

(6)契約解除と損害賠償

契約違反があった場合などの契約解除について、契約を解除できる旨やその条件などを記載します。

ここでは、どのような場合に契約を解除できるかをできる限り明確に記載しておくことが必要です。

また、契約違反があった場合などの損害賠償責任に関する事項も記載します。

3 業務委託契約書を作成する際の注意点

委託者は、業務委託契約書を作成する際には、特に以下の点に注意する必要があります。

- 報酬の支払時期

- 禁止事項の定め方

- 損害賠償に関する事項の定め方

(1)報酬の支払時期

業務委託契約は、毎月定額型や成果報酬型、単発業務型などのように、委託する業務内容によってタイプが分かれます。

毎月定額型や成果報酬型では、毎月報酬が支払われることが多いといえますが、単発業務型では、完了時の一括払い、着手時と完了時の2回払い、着手時と中間時、そして、完了時の3回払いといったように支払方法もさまざまです。

単発業務型の場合、業務のクオリティを確保するためには、納品された成果物について委託者が検査を行い、その検査に合格した場合に報酬を支払うといった内容にしておくことが必要になるでしょう。

また、中間時での支払いを設ける場合には、日付で支払時期を定めるのではなく、業務の進捗に応じて支払うといった内容にしておくことが必要でしょう。

そうすることで、業務の進捗が遅れている場合には、支払いをすることが必要なくなります。

(2)禁止事項の定め方

特に、成果報酬型では、多くの報酬を獲得するために不正行為が行われやすい傾向にあります。

禁止事項は、委託する業務の内容に応じて設ける必要がありますが、委託者の信用を落としめたり委託者の利益に反したりするような行為は禁止事項として定めておくことが必要です。

(3)損害賠償に関する事項の定め方

受託者が契約に違反し、その結果委託者に損害が発生したような場合は、委託者は受託者から損害を賠償してもらわなければなりません。

もっとも、契約によっては、損害賠償責任に制限が設けられているなどして、受託者に有利な内容になっていることがあります。

そのため、委託者は、受託者が負う可能性のある損害賠償責任について、不合理な制限などが設けられていないかをきちんと確認することが必要です。

4 まとめ

業務委託契約書を作成する際には、委託する業務の内容によって注意すべき点も異なってきます。

個別の事情を正確に把握したうえで、想定しうるトラブルへの対策を契約書に正確に落とし込むことが重要です。

弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。

弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。