IoTサービスで注意すべき2つの法律と5つのポイントを弁護士解説

はじめに

IoTサービスにおいて、デバイスを通した「通信」は不可欠な要素です。

もっとも、この「通信」に関する法律や規制を正確に理解している事業者は少ないのではないでしょうか。

電気通信事業法や電波法といった「通信」に関する法律では、免許制や登録制などが導入されており、このことは、IoTサービスについても決して例外ではありません。一定の場合には、事業を開始する前にあらかじめ免許や登録、届出が必要になるため注意が必要です。

そこで今回は、IoTサービスにおける「通信」の法律について、ITに詳しい弁護士が解説していきます。

1 IoTとは~IoTの事例~

「IoT」とは、「Internet of Things(モノのインターネット)」の略語で、様々なモノをインターネットにつなげて、情報を収集、分析、共有、制御する仕組みをいいます。

もっとも、定義だけでは想像しにくいと思いますので、以下の3つの事例を取り上げて見ていきたいと思います。

- AIスピーカー

- スマート家電

- 情報提供サービス

(1)AIスピーカー

「AIスピーカー」としては、amazonの「アマゾンエコー」やgoogleの「Google HOME」、LINEの「Clova Wave」などが挙げられます。従来の音楽を流すだけのスピーカーとは異なり、これらのスピーカーは、声だけで操作が可能なデバイスとなっています。

インターネットに接続されているため、デバイスに向かって、「〇〇を購入して」と声をかけるだけで音声ショッピングができたり、メッセージの送信、通話などが可能です。

(2)スマート家電

「スマート家電」としては、たとえば、「冷蔵庫」が挙げられます。冷蔵庫をインターネット接続することで、冷やすだけでなく、外出先から冷蔵庫の中身を確認したり、残り物から献立を提案してもらったりといったことが可能になりました。

これらのように、IoTデバイスそのものを売っている例もあれば、以下のように、IoTデバイスを通して収集した情報を提供するサービスも存在します。

(3)情報提供サービス

「情報提供サービス」の一例として、駐車場の情報を提供するためのサービスであるソフトバンクの「BLUUスマートパーキング」があります。インターネットに接続されたカメラセンサーをとおして、駐車場の車両の入出庫をリアルタイムで収集し、ユーザーに対して駐車場の空き状況に関する情報を提供します。ユーザーにとっては、駐車場に行かずとも空き状況が分かるという利点があります。

以上に挙げた3つの事例からもわかるように、IoTサービスでは、インターネットに接続することが必要とされています。

そして、IoTサービスを始めるにあたっては、通信回線を介するインターネットとの関係で注意しなければならない法律が存在します。

2 IoTサービス開始の際に注意すべき法律とは

IoTサービスを始めるにあたっては、既に見てきたように、インターネットに接続できる環境が必要になってきます。

インターネットは、通信回線を使うことになるため、「通信」を規制する法律に注意しなければなりません。

注意すべき法律としては以下の2つが挙げられます。

- 電気通信事業法

- 電波法

これらの法律について、順に、詳しく見ていきましょう。

3「電気通信事業法」による規制

(1)電気通信事業法

「電気通信事業法」とは、電気通信事業者が電気通信役務をスムーズに提供することやユーザーの利益を保護することを目的とした法律です。電気通信事業は国民生活や社会経済活動に必要不可欠であり、高い公共性を有しています。

そのため、インターネットなどの電気通信を使った事業を行うためには、電気通信事業法に基づいて、事業を行う前にあらかじめ登録や届出の必要があります。登録や届出をせずに電気通信事業を行った場合、

-

【登録を怠った場合】

- 最大3年の懲役

- 最大200万円の罰金

-

【届出を怠った場合】

- 最大6月の懲役

- 最大50万円の罰金

のいずれかのペナルティを科される可能性があります。

これらのペナルティを受けないためにも、登録や届出を漏れなく行うことが大事です。

それでは、電気通信事業法が適用される「電気通信を使った事業」とは、どのような事業を指すのでしょうか。

以下で、その判定フローについて見ていきましょう。

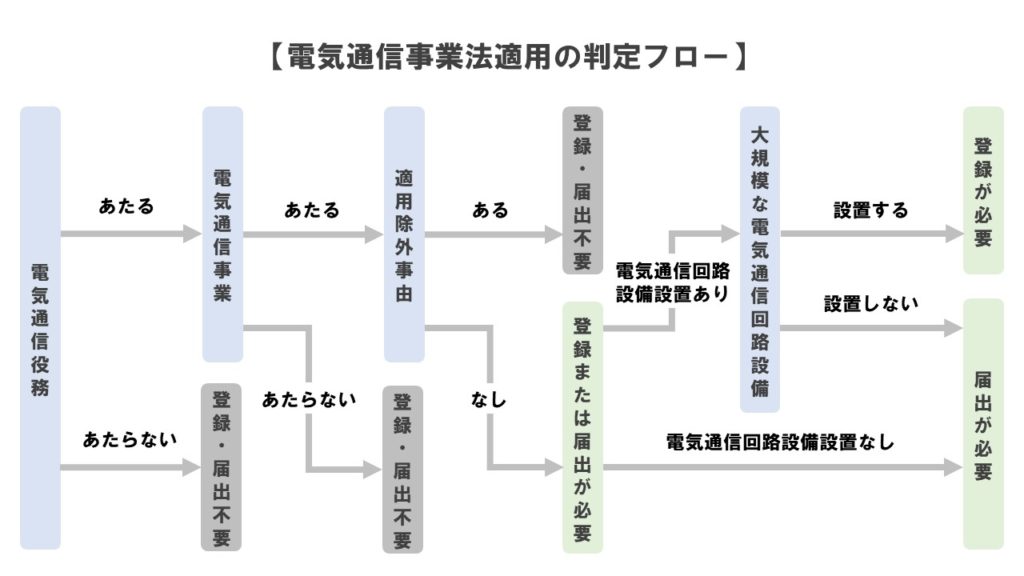

(2)ポイント①:電気通信事業法の適用

電気通信事業法の適用があるか否かは、以下のフローに従って検討することになります。

- 「電気通信役務」にあたるか?

- 「電気通信事業」にあたるか?

- 「登録or届出が必要な電気通信事業」にあたるか?

↓

↓

図解すると以下のとおりです。

(3)【フロー①】「電気通信役務」にあたるか?

「電気通信役務」とは、以下の2つを満たすサービスをいいます。

- 電気通信設備を用いて他人の通信を媒介すること

- 電気通信設備を他人の通信のために用いること

ここでいう「電気通信設備」とは、有線、無線問わず、音楽や映像などの情報の送受信に使われる設備をいいます。

「他人」とは自分以外の者を指しており、「他人の通信」には、自分と他人との間の通信も含まれています。

たとえば、事業者自身が運営するサーバーなどの電気通信設備を用いてユーザーと通信を行う場合も「他人の通信」にあたります。

そして、「他人の通信を媒介する」とは、他人の依頼を受け、通信情報の内容を変更することなく、伝送・交換し、隔地者間の通信を取次・仲介することをいいます。

そのため、IoTデバイスをとおして、何らかの情報を通信する場合、基本的に「電気通信役務」にあたることになります。

(4)【フロー②】「電気通信事業」にあたるか?

「電気通信事業」とは他人のニーズに応えるために、事業として(反復継続して)、電気通信役務を提供するサービスをいいます。電子メールやクローズド・チャットといったサービスを運営する事業者は、ユーザーのニーズに応えるために、ユーザー同士の通信を実施しているため、電気通信事業にあたることになります。

一方、事業者が事業者自身のためにユーザーと通信を行う場合、「他人のニーズに応えるため」という要件を満たさないことから、電気通信事業にはあたりません。

電気通信事業にあたる場合、原則として、登録・届出のどちらかが必要になります。

もっとも、以下の適用除外事由があれば、登録・届出は不要となります。

- 電気通信役務の提供先が1人または1社に限られている場合

- 同一の構内または同一の建物内、その他一定の基準に満たない規模の電気通信設備により電気通信役務を提供する場合

- 電気通信回路設備を設置することなく、他人の通信を媒介する電気通信役務以外の電気通信役務を提供する場合

(5)【フロー③】「登録or届出が必要な電気通信事業」にあたるか?

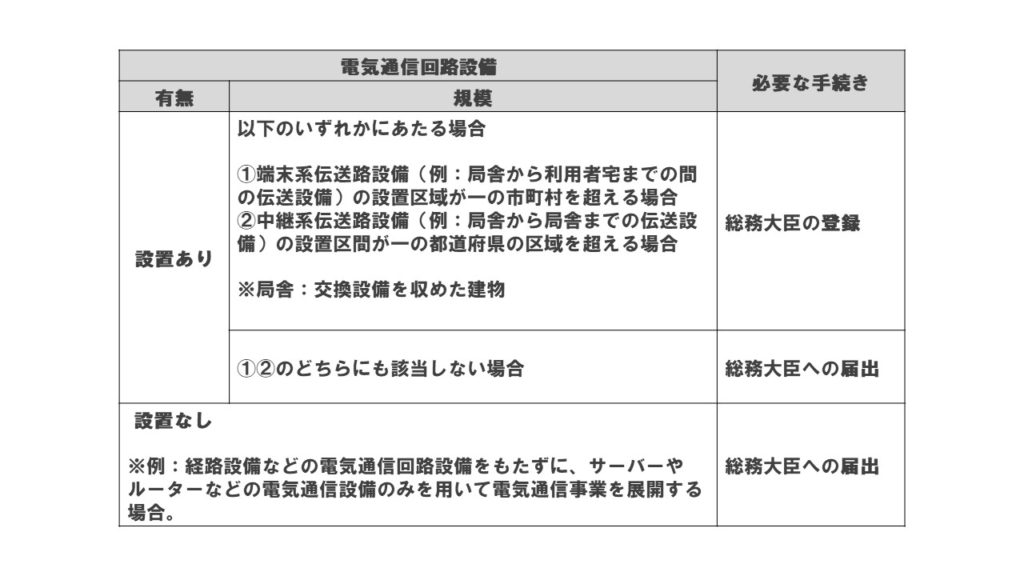

登録と届出のどちらが必要かは、「電気通信回路設備」の有無と規模によって決まります。

「電気通信回路設備」とは、送信場所と受信場所をつなぐ伝送設備や交換設備、その附属設備のことをいいます。

以下は、登録と届出の区別を表でまとめたものです。

以上のように、事業内容や使用する電気通信設備によって、登録・届出が不要な場合、登録が必要な場合、届出が必要な場合に分けられます。

それでは、具体的な事例をもとに、電気通信事業法の適用の有無を検討してみましょう。

4 IoT事例と電気通信事業法

(1)ネット通販

たとえば、AIスピーカーで音声ショッピングをしたケースについて考えてみましょう。

このケースで、ネット通販を事業として行う場合、電気通信事業法の適用を受けるのでしょうか。

ネット通販事業を行う場合、電気通信設備であるサーバーなどに、WEBサイトを開設しています。そうすると、WEBサイト訪問者(他人)に対して、サーバー(電気通信設備)を用いて通信しているといえるため、電気通信役務にあたります。

ですが、このケースでは、自らのサイト上の商品を訪問者に売るというニーズに応えるために、WEBサイトの情報発信の手段としてサーバーを用いてるにすぎず、他人のニーズに応えていません。

そのため、電気通信事業にはあたらず、登録・届出は不要です。

(2)メルマガの発行・配信

たとえば、スマート家電の冷蔵庫を販売する会社が、冷蔵庫宛てに、メルマガで食材の広告を送信するケースについて考えてみましょう。

このケースにおいて、食材の広告は、他社に用意してもらうことが想定されます。

このように他社から提供された広告情報を配信する場合、電気通信事業法の適用を受けるのでしょうか。

メルマガは、インターネットを介して配信されるため、電気通信役務にあたることは間違いありませんが、ここで問題となるのは、電気通信事業にあたるか否かという点です。

ここでポイントとなるのは、他社から提供された広告情報を、加工・編集したうえで送信しているか否かです。

他社から提供された広告情報を加工・編集し自らの情報に変えた場合は、自分と他人の間の通信となりますので、他人の通信を媒介していることにはなりません。そのため、電気通信事業の適用除外事由にあたり、登録・届出は不要です。

一方で、他社から提供された広告情報を変更せずに送信する場合は、他社から提供された広告情報は、冷蔵庫の販売会社(他人)の通信を媒介して送信されていることから、電気通信事業にあたります。

そのため、電気通信回路設備の有無・規模に応じて登録や届出が必要となります。

(3) オンラインでの情報提供

たとえば、駐車場の空き情報を提供する場合、サーバーに情報データベースを構築し、インターネットを経由してオンラインで情報提供することになります。このケースでは、サービス利用者(他人)の通信のためにサーバーが用いられているので、電気通信役務にあたります。

もっとも、自分と他人との通信であり、他人の通信を媒介していないため、電気通信事業の適用除外事由にあたり、登録・届出は不要です。

(4)WEBサイトのオンライン検索

たとえば、スマート家電の冷蔵庫が独自に献立をオンライン検索するケースについて考えてみましょう。この場合も、「(3)オンラインでの情報提供」と同じです。サーバーに情報データベースを構築し、インターネット経由で情報提供をする際には、サービス利用者(他人)の通信のためにサーバーが用いられているので、電気通信役務にあたります。

もっとも、自分と他人との通信であり、他人の通信を媒介していないため、電気通信事業の適用除外事由にあたり、登録・届出は不要です。

以上のように、電子通信役務を行っているとしても、電気通信事業にあたらない場合や適用除外事由がある場合、登録・届出が不要となります。IoTサービスを始める際には、先に解説したフローに沿って、電気通信事業にあたるのか、また、登録・届出が必要なのかを慎重に検討する必要があります。

これまで電気通信事業法の規制を見てきましたが、他にも守らなければいけない法律があります。

昨今のIoTサービスにおいては、無線でデータのやり取りをしているケースは少なくありません。無線でデータをやり取りしているということは、電波を用いていることになります。電波を活用する際には、「電波法」という法律のルールを守る必要があるため、「電波法」の規制を確認していきましょう。

5 「電波法」による規制

「電波法」とは、限りある電波を公平かつ能率的に利用することを目的とした法律です。

大きな支障なく、多くの人が電波を使うことができているのは、まさに「電波法」という法律によってさまざまなルールが決められているからにほかなりません。以下で、「電波法」のルールを具体的に見ていきましょう。

(1)免許制

「電波法」は、電波の利用に関して「免許制」を導入しています。なぜなら、限りある電波を能率的に利用するためには、行政による事前のチェックが必要になるからです。そのため、電波を飛ばすには、原則として総務大臣から無線局免許を取得する必要があります。この免許取得にあたっては、無線局に用いる無線設備が一定の技術基準を満たしていることが必要となります。

ここでいう「無線設備」とは、電波を利用してデータの送受信を行うための設備のことを指し、「無線局」とは、無線設備とその操作を行う者の総体を指します。

このような「無線局」において、電波を発射できる状態にすることを「無線局の開設」といいます。

もっとも、ラジオやテレビといった、受信のみを目的とする設備は無線局に含まないものとされています。

このように、電波を飛ばそうとする人は、無線局免許を取得する必要がありますが、仮に、免許を取得せずに無線局を開設・運用した場合には、

- 最大1年の懲役

- 最大100万円の罰金

or

といった罰則を受ける可能性があります。

これらの罰則を受けないためにも、免許を取得したうえで適切に電波を飛ばす必要があります。

それでは、無線局の免許手続きについて見ていきましょう。

(2)ポイント②:無線局の免許手続き

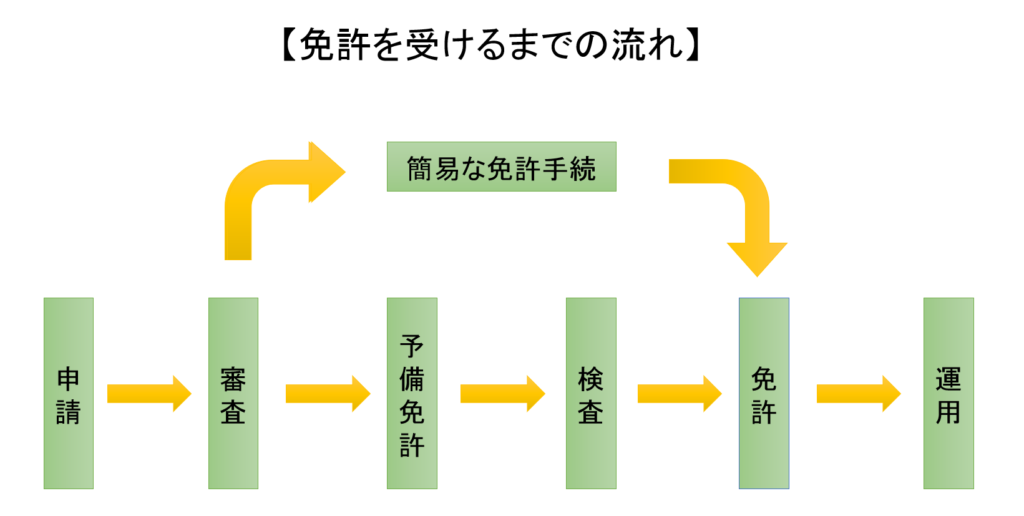

無線局の免許を受けるまでの流れは、以下の図のようになります。

無線局の免許を取得するために、申請者は必要書類をそろえて総務省に申請を行います。

申請を受けた総務省は、審査を行い、電波法に適合している場合には、申請者に「予備免許」を与えます。この「予備免許」には、無線設備の工事落成(工事完了)の期限が指定されているため、申請者は、その期限までに、無線設備の工事を完了させ、「落成検査」を受けます。この検査をパスすることで、無線局の免許を取得することができます。

なお、一定の条件を満たせば、「簡易な免許手続き」をとることが認められており、総務省の審査にパスさえすれば、無線局の免許を取得することができます。「簡易な免許手続き」が認められる条件の詳細については、後ほど解説します。

以上が、無線局の免許を取得するまでの基本的な流れになります。

もっとも、例外的に免許の取得そのものが不要とされる場合があります。

この点について、以下で見ていきましょう。

(3)ポイント③:免許が不要な無線局

免許が不要な無線局は以下の3つです。

- 微弱無線局

- 小電力無線局

- 市民ラジオの無線局

それぞれについて、簡単に見ていきましょう。

①微弱無線局

「微弱無線局」とは、飛ばす電波が極めて弱い無線局を指しています。具体的な電波の型式や周波数は、総務省告示に定められており、主に、ラジコンやワイヤレスマイクに使われています。「微弱無線局」にあたる場合、免許・登録は不要です。

②小電力無線局

「小電力無線局」とは、一定の型式・周波数の電波のみを使用し、空中戦電力

(送信機がアンテナに対して供給する電波の強さ)が1W以下の無線局を指しています。

「小電力無線局」は主に、無線LANやBluetoothなどに使われており、免許・登録を受ける必要はありません。

もっとも、「小電力無線局」は、技術基準適合証明などを受けた適合表示無線設備であることが必要です。

③市民ラジオの無線局

総務省令で定める型式・周波数の電波のみを使用し、空中戦電力が0.5W以下の市民ラジオの無線局も免許・登録を受ける必要はありません。

なお、小電力無線局と同様、技術基準適合証明などを受けた適合表示無線設備であることが必要です。

このように、飛ばす電波がきわめて弱く、人や他の電子機器に及ぼす影響が低いと考えられる場合や、一定の条件の無線設備だけを使用し、無線局の目的・運用が特定されている場合には、免許・登録を受ける必要はありません。

もっとも、小電力無線局や市民ラジオの無線局は、適合表示無線設備であることが条件となっていることに注意が必要です。

それでは、この「適合表示無線設備」について、その前提となる技術基準適合証明などについて、以下で見ていきましょう。

(4)ポイント④:「技術基準適合証明・工事設計認証」について

①技術基準適合証明・工事設計認証とは?

「技術基準適合証明」とは、総務大臣の登録を受けた登録証明機関が、無線設備が電波法の技術基準に適合しているか否かを判定することをいいます。この判定は、無線設備1台ごとに行われます。

一方、「工事設計認証」とは、無線設備の工事設計(設計図)と製造段階の品質管理方法を対象として、無線設備が技術基準に適合しているか否かを登録証明機関が判定することをいいます。

「工事設計認証」においては、無線設備そのものではなく、設計図を判定の対象としており、実際に無線設備が製造されるのは、工事設計認証後となります。この点で、無線設備が製造された後に、その適合性について判定を受ける技術基準適合証明とは異なります。

このように、判定対象などに違いがある技術基準適合証明・工事設計認証ですが、これらの証明・認証を受けるメリットは何なのでしょうか。

②技術基準適合証明・工事設計認証を受けるメリット

技術基準適合証明・工事設計認証を受け、適合表示無線設備となることで、無線局開設までの負担を軽減することができるというメリットがあります。

なぜなら、無線局の簡易な免許手続きをとることが可能になり、小電力無線局のように免許の取得そのものが不要となる場合があるからです。

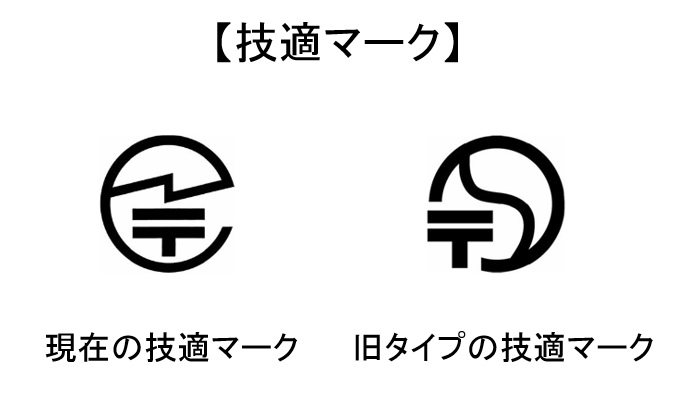

電波法上の技術基準に適合しており、技術基準適合証明や工事設計認証を受けている無線設備には、以下で見る「技適マーク」を付けることになっています。

③技適マーク

「技適マーク」は下記のように1995年4月より現在のマークになりましたが、それより以前に使われていた旧タイプの技適マークも有効です。

このように、技術基準適合証明・工事設計認証を受けた無線設備には、技適マークを付けることになっています。そのため、IoTサービスにおいて、無線設備を他社から購入する際は、このマークの有無を確認することで、購入する無線設備が電波法上の技術認証を受けているかどうかがわかります。

なお、技適マークがついていても、①微弱無線局、②小省電力無線局、③市民ラジオの無線局以外は免許の取得が必要となるため、注意してください。

以上のように、電波の利用については、主に「電波法」がさまざまなルールを設けています。もっとも、電波法以外にも、電波の利用に関して規則などでルールが定められることがあります。その一つとして「無人移動体画像伝送システム」というルールがあります。

これは、ドローンなどのロボット産業の発展により電波利用のニーズが高まったため、新たに無線設備規則で定められたルールです。

最後に、このルールについて見ていきましょう。

6 ポイント⑤:新たな電波利用:無人移動体画像伝送システム

「無人移動体画像伝送システム」とは、上空・海上で使用する無人のロボット(携帯局)や陸上で使用する無人のロボット(陸上移動局)の制御と画像伝送を行うための無線通信をいいます。

たとえば、ドローンを飛ばすケースについて、考えてみましょう。ただ飛ばすだけであれば、ドローンを制御するための通信のみで足ります。ですが、ドローンを飛ばして撮影する場合、ドローンを制御する通信とは別に画像・映像を送る通信が必要になります。このように複数の通信を必要とするニーズが増えたことに伴い、無人移動体画像伝送システムが制度化されたのです。

無人移動体画像伝送システムでは、無線通信を行うための周波数が指定されており、この指定された周波数を使用したい場合には、あらかじめ携帯局・陸上移動局として免許を得る必要があること、無線従事者には、第三級陸上特殊無線技士以上の資格が必要となります。

もっとも、技術基準適合証明・工事設計認証を受けることで、簡易な免許手続を利用できるようになるため、手続きの負担を軽減することができます。

7 小括

IoTサービスに不可欠な要素である「通信」には、電気通信事業法や電波法といった法律が適用される可能性があります。そのため、場合によっては、サービスを始める前に免許や登録、届出が必要になることもあります。

仮に、このような法律を確認することなく、サービスを始めてしまうと、場合によっては、ペナルティを科される可能性もあります。

そのため、まずは、サービスを始める前に、自社のサービスについてどのような法律が関係してくるのか、また、どのような手続きを踏む必要があるのか、などをきちんと確認したうえで、適切にサービスを展開していくようにしましょう。

8 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

- 「IoT」とは、「Internet of Things(モノのインターネット)」の略語で、様々なモノをインターネットにつなげて、情報を収集、分析、共有、制御する仕組みである

- IoTサービス開始の際に注意すべき法律として、①電気通信事業法、②電波法の2つがある

- 電気通信事業を行うためには、電気通信事業法に基づいて、事業を行う前にあらかじめ登録や届出といった手続きを行う必要がある

- 電気通信事業法の適用があるか否かは、①「電気通信役務」にあたるか、②「電気通信事業」にあたるか、③「登録or届出が必要な電気通信事業」にあたるか、というフローで検討する

- 無線局を開設・運用するためには、電波法に基づき、原則として総務大臣から無線局免許を取得する必要がある

- 免許が不要な無線局は、①微弱無線局、②小電力無線局、③市民ラジオの無線局の3つである

- 技術基準適合証明や工事設計認証を受け、適合表示無線設備を付すことで、簡易な免許手続きが可能となる

- ドローンなどのロボットを使った無線通信に対しては、「無人移動体画像伝送システム」というルールがある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。