ドローンを用いたAED搬送における2つの法律規制を弁護士が解説

はじめに

近時、ゴルフ場で「ドローンによるAED搬送」の実証実験が行われていますよね。地形や道路の構造に左右されにくいドローンを使うことで、AEDによる救命率の向上が期待されます。ところが、解決すべき問題がたくさんあります。

特に、法律の規制が問題で、ドローンでAEDを搬送する場合には「ドローンに関する法律」と、「AED特有の法規制」の二つをクリアしなければなりません。

そこで今回は、AED搬送事業に参入したい事業者向けに、ドローンとAEDに関する法律規制をITに強い弁護士が解説していきます。

1 ドローンを活用したAED搬送

「AED(自動体外式除細動器)」とは、心臓に対して電気ショックを与え、心臓を正常な動きに戻す機器で、心臓発作を起こした人に使用するものです。心臓発作の場合、電気ショックを与えるまでの時間が1分遅れるごとに救命率が10%下がるとのデータが日本AED財団からだされています。

このデータからもわかるとおり、心臓発作を起こした場合は、可能な限り早くAEDを使用することが救命を左右するといっても過言ではありません。

そのため、AEDを必要としている人にいかに早くAEDを届けることができるかが問題となります。

AED搬送の実証実験が行われたゴルフ場の例について考えてみましょう。

ゴルフは、プレイヤーの年齢層が高く、ラウンド中に心臓発作で倒れてしまう例が少なくありません。また、広大なゴルフ場には、多数の樹木が存在するため、ゴルフカートでのAED搬送は地形にも左右されます。

もっとも、ドローンを使えば、地形に左右されず、樹木を乗り越え最短距離でのAED搬送が可能になります。

このように、早く届けるという観点では、ドローンはすぐれた搬送手段だといえます。

もっとも、ドローンは好きなタイミングで自由に飛ばせるものではありません。

ドローンの飛行について、さまざまなルールを定めているのが「航空法」という法律です。

ドローンを飛ばすためには、この「航空法」のルールをきちんと理解していることが重要になってきます。

2 航空法の法律規制

「航空法」とは、航空機の安全運航や秩序を守ることを目的とした法律であり、ドローンも航空法上の「無人航空機」として規制対象となります。

「航空法」はドローンなどの「無人航空機」について、

- 飛行場所(飛行禁止区域)

- 飛行方法(飛ばし方)

という2つの視点から一定のルールを設けています。

(1)飛行「場所」の規制

航空法は、以下の3つの場所での飛行を禁止し、飛ばしたい場合は国からの許可を得る必要があります。

- 空港などの周辺地域(★)

- 150メートル以上の高度

- 人口密集地域(DID地区)(★)

AED搬送のためにドローンを飛ばす場合、特にドローンを飛ばす場所が、①の「空港等」の周辺地域ではないか?という点と、③の「DID地区」なのではないか?という点に気を付ける必要があります。

なぜなら、この場所なら問題ないだろうと高を括っていると、実は飛行禁止の範囲内だったという場合があるからです。

①空港などの周辺地域

空港などの周辺地域では、飛行機やヘリコプターの離着陸の際にドローンと接触し、事故に発展する可能性があるため、ドローンを飛ばすことは禁止されています。

実際に、成田空港の周辺のゴルフ場で飛行禁止区域にあたるとされた例があるため、空港の周辺地域にあたるか否かは、きちんと確認することが重要です。

なお、空港周辺のドローン飛行禁止空域距離は各空港によって異なりますので、国土交通省の「進入表面等の設定状況」をご確認ください。

②150メートル以上の高度

ドローンなどの「無人航空機」は、航空機との接触がないよう、150メートル未満の高度でしか飛ばすことはできません。

ドローンを150メートル以上の高度で飛ばす場合は、国からの許可が必要となります。

③人口集中地区(DID地区)

「人口集中地区」とは、人口密度が高い地区のことをいいます。「人口集中地区」では、国からの許可なく、ドローンを飛ばすことはできません。なぜなら、人口が集中しているエリアで、ドローンが落下してしまうと、人や物を傷つけてしまう可能性が高いからです。

「人口集中地区」については、国土地理院の「人口集中地区マップ」で確認することができます。

たとえば、以下は、東京近郊の人口集中地区マップですが、赤色のエリアが人口集中地区にあたるため、東京23区のほとんどが、人口集中地区にあたることがわかります。

(2)飛行「方法」の規制

ドローンを以下の6つの方法で飛ばすことは禁止されています。飛ばしたい場合は、国から承認を得る必要があります。

- 夜間の飛行

- 目視外飛行

- 人や建物などとの間の距離が30m未満の飛行

- 物の投下禁止

- 爆発物などの危険物の輸送

- イベント会場上空の飛行

①夜間の飛行

夜間にドローンを飛ばすことは禁止されています。なぜなら、夜間飛行は日中の飛行に比べ、ドローンの位置や状態、周りの人や建物の把握が難しく、人を巻き込んだ事故や建物との衝突のリスクが高くなるからです。

そのため、ドローンは日中(日の出から日没までの間)に飛ばさなければなりません。

たとえば、ゴルフ場では、ナイター営業を行っている場合があり、日没後にAED搬送が必要になる可能性があります。このような場合には、あらかじめ国から承認を得ておく必要があるのです。

②目視外飛行

「目視外飛行」とは、ドローン操縦者が「直接」「自分の目で」ドローンを見ずに行う飛行のことをいいます。ドローンやその周辺の状況を正確に把握できていなければ、ドローンを安全に飛ばすことはできないことから、このルールが定められました。

仮に、ゴルフ場などの広大な土地でAEDを迅速に搬送するような場合は、ドローン操縦者が「直接」「自分の目」でドローンを監視し続けることは困難なため、「目視外飛行」にあたります。そのため、このような場合にドローンを飛ばすには、先にも見たように国からの承認を得る必要があります。

なお、承認を得る際には、原則、ドローンの飛行状況や周囲の気象状況の変化を常に監視できる「補助者」をドローン操縦者とは別に配置することが必要です。例外的に「補助者」なしで目視外飛行が可能な場合もありますが、その場合は、「補助者」を配置しない代わりとして、さらに厳しい条件が課されることになります。

※補助者なしの目視外飛行の条件について、詳しく知りたい方は、「ドローンによる配送ビジネスをする際の3つの法律規制を弁護士が解説」をご覧ください。

③第三者と建物などとの間に30m以上の距離を保つこと

ドローンが「人」や「建物など」と衝突することを防ぐため、人や建物との間に30mの距離を保った状態でドローンを飛ばさなければなりません。

ここでいう、「人」や「建物など」には、ドローン飛行の関係者や樹木などの

自然物は含まれていません。

そのため、ゴルフ場でドローンを飛ばす場合、ゴルフ場の従業員、ゴルフ場が管理する建物、樹木との距離制限を受けることはありません。

もっとも、ゴルフ場に来場していた客は、関係者に含まれないため、30m以上の距離を保つ必要があります。

④ドローンから物を投下しないこと

ドローンから物を「投下」してはいけません。なぜなら、ドローンから物を投下すれば、地上の人や物を傷つけるおそれがあり、また、投下の際にバランスを崩しドローン自体が墜落する可能性があるからです。

もっとも、ドローン着陸後に、単に地面に置くことは、「投下」にはあたりません。AEDをドローンで搬送する場合も、着陸後に地面に置くようにすれば、国からの承認を得る必要はないことになります。

⑤爆発物などの危険物の輸送

ドローンで「危険物」を輸送することは禁止されています。ここでいう「危険物」とは、火薬類や高圧ガス、引火性液体などが代表的ですが、AEDに使用されている「バッテリー」がリチウム電池やリチウムイオン電池の場合、「危険物」にあたる可能性があります。

「バッテリー」が危険物にあたるか否かは、細かい条件に左右されるため、判断がつかない場合は、国土交通省の無人航空機ヘルプデスク(HPの下部に問い合わせ先の記載があります)に確認をすることが重要です。

「バッテリー」が「危険物」にあたる場合、AEDを搬送することについて、国からの承認を得る必要があります。

⑥イベント会場上空の飛行

ゴルフ大会など、一時的にたくさんの人が集まるイベント会場などの上空でドローンを飛ばすことは禁止されています。

このような場所でドローンを飛ばすと、故障や操作ミスによってドローンが落下した場合に人がケガをする可能性がとても高いからです。

イベント時にもドローンでAED搬送を行うことが想定される場合は、国からの承認を得る必要があります。

以上のように、航空法は、ドローンの飛行について、飛行場所と飛行方法といった2つの視点から規制をかけています。

そのため、ドローンを飛ばす際にはこれらのルールを把握して、必要に応じて許可・承認を取得する必要があります。

ドローンでAED搬送をする場合に注意しなければならないのは、以上で見てきた航空法だけではありません。

3 その他に留意すべき規制

(1)AEDの「適正な管理」

AEDは薬機法(旧:薬事法)の「高度管理医療機器」・「特定保守管理医療機器」に該当し、「適正な管理」が求められる医療機器です。

「適正な管理」がなされなければ、使おうと思ったときに動かない、正常に動作せず人の生命や健康に重大な影響を与えるといった危険があります。

AEDの「適正な管理」として厚生労働省は、以下の事項を行うようガイドをだしています。

- 点検担当者を配置すること

- 日常点検を行うこと

- 点検記録を残すこと

- 交換時期や使用期限などを記載した表示ラベルを取り付けること

これらを守り、AEDを「適正に管理」する必要があります。

(2)日常点検

「日常点検」とは、AEDが使用可能状態か定期的に確認する作業をいいます。AEDは使用可能か否かを確認するためのセルフテストを毎日自動により実施しています。使用不可になると警告音を発したり、使用不可のランプが点灯したりするため、日常点検では、「人」が使用不可になっていないか確認を行うことになります。

もっとも、この「日常点検」を誰が実施するかということが問題となります。

通常AEDの管理義務を負うのは、AEDの設置を決めたゴルフ場運営者などの「AED設置者」ですが、AED搬送においては、AED搬送の依頼者とドローン事業者どちらが、「AED設置者」といえるのか不明です。

そのため、AED搬送の依頼者とドローン事業者との間で、AED点検のための役割分担を明確にしたり、ドローン事業者が遠隔での点検ができるよう工夫することが必要だと考えられます。

このように、AED搬送を行う場合、いざという時に使えるように、ドローンの点検だけでなく、AEDの点検も必要になります。

これまで、AED搬送における、「ドローンに関するルール」と「AEDに関するルール」を確認してきました。

次の項目では、航空法に違反した場合のペナルティを見ていきましょう。

※AEDの点検について詳しく知りたい方は、厚生労働省の「AEDを点検しましょう!」をご確認ください。

4 航空法に違反した場合の罰則(ペナルティ)

航空法に違反した場合、

- 最大50万円の罰金

を科される可能性があります。

たかが罰金とあなどってはいけません。罰金も前科となります。

前科があると就職や転職の際に不利に扱われたり、資格を制限されたり、失ったりといったデメリットが考えられます。

そのため、ドローンを飛ばすときにはきちんと航空法のルールを守ることが大切です。

5 航空法上の許可・承認申請のやり方

ドローンを飛ばすにあたり、国の許可・承認が必要な場合は、そのための申請を行う必要があります。

(1)申請の種類

申請をするにあたり、まず検討しなければならないのが、どの申請を行うかです。

というのも、ドローンの飛行許可申請には以下の2つの申請パターンが用意されているからです。

- 個別申請

- 包括申請

①個別申請

「個別申請」とは、 飛行日や飛行経路(飛行場所)を特定して行う申請方法です。

もっとも、AED搬送の場合、ドローンを飛ばす日や、飛行経路はあらかじめ決まっていません。そのため、次に紹介する包括申請を行うべきと考えられます。

②包括申請

「包括申請」とは、飛ばす日や、飛行場所に範囲を設けて行う申請方法です。最長で1年間、東京都全域といったように期間や飛行場所に幅をもたせた申請が可能です。

ただし、包括申請を行った場合、以下のタイミングで飛行実績の報告が必要となります。

- 許可・承認期間の開始日からり3ヶ月ごと

- 許可・承認期間の終了時

これらの報告の提出先は、申請書の提出先と同じ機関になります。

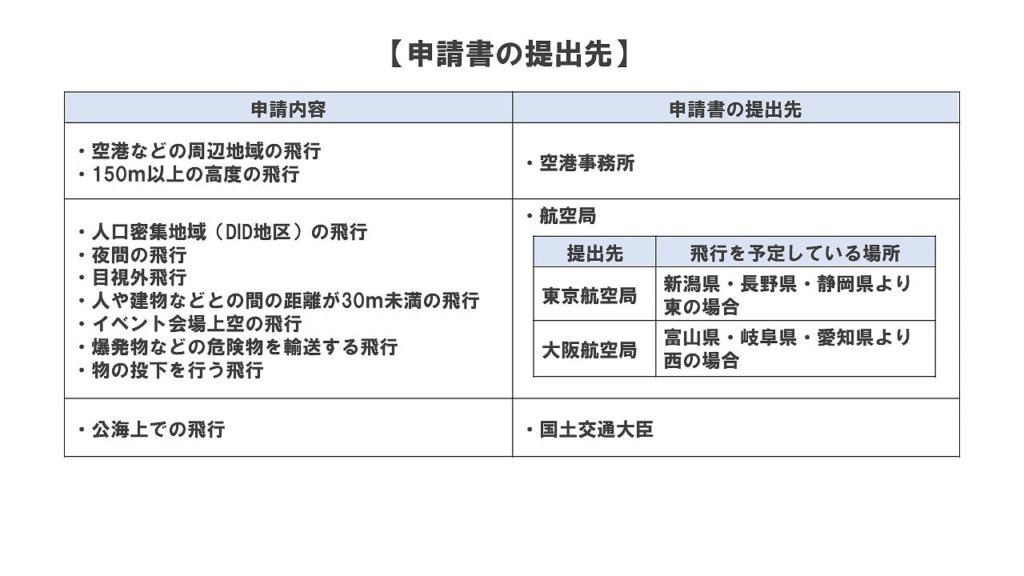

(2)申請書の提出先

申請書の提出先は、以下の3つのいずれかになります。

- 空港事務所

- 航空局

- 国土交通大臣

申請内容に応じて提出先が変わるため、以下の表で提出先をご確認ください。

※各提出先の連絡先について詳しく知りたい方は、国土交通省が出している「本省運行安全課、地方航空局及び空港事務所の連絡先等一覧」をご覧ください。

(3)申請方法

申請には、以下の4つの方法があります。

- 郵送

- 窓口に持参

- オンライン申請

- 電話、電子メールまたはファクシミリ

もっとも、④が認められるのは、災害や事故の際の調査や取材を目的としているような緊急時のみです。

そのため、AED搬送を目的としたドローン飛行では認められないと考えられるため、①から③の方法で申請することになります。

※航空法上の許可・承認申請のやり方について詳しく知りたい方は、「ドローンの飛行許可申請のやり方は?5つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。

6 小括

AED搬送をドローンで行う場合、「ドローンに関するルール」と「AEDに関するルール」のどちらも守る必要があります。

「ドローンに関するルール」としては、航空法のルールを理解する必要があり、禁止された飛行場所や飛行方法で飛ばさざるを得ない場合には、国から許可・承認を得る必要があります。

また、AEDはいざというときに使えなければ何の意味もありません。緊急時にいつでも使えるように、適正に管理することが重要だといえます。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

- 「航空法」はドローンについて、①飛行場所、②飛行方法という2つの視点からルールを設けている

- 飛行「場所」の規制として、①空港などの周辺地域、②150メートル以上の高度、③人口密集地域(DID地区)という3つの場所での飛行を禁止している

- 飛行「方法」の規制として、①夜間の飛行、②目視外飛行、③人や建物などとの間の距離が30m未満の飛行、④物の投下禁止、⑤爆発物などの危険物の輸送、⑥イベント会場上空の飛行の6つの方法での飛行を禁止している

- 国土交通大臣の承認を得て目視外飛行を行うためには、①機体、②操縦者、③安全確保のための体制の基準を満たす必要がある

- 補助者なしの目視外飛行を行うためには、①飛行場所、②機体の信頼性の確保、③不測の事態の適切な対応の基準を満たす必要がある

- ドローン飛行の関係者や関係者が管理する物に対しては、30m未満の距離での飛行も可能である

- AEDは、常日頃から点検を行い、いつでも使えるよう適正に管理される必要がある

- 航空法に違反した場合、最大50万円の罰金を科される可能性がある

- 航空法上の許可・承認申請には、①個別申請と②包括申請の2つがある

- 包括申請を行った場合、報告義務が発生する

- 申請書の提出先は、①空港事務所、②航空局、③国土交通大臣のいずれかである

- 申請方法としては、①郵送、②窓口に持参、③オンライン申請、④電話、電子メールまたはファクシミリの4つがある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。