商標権侵害を予防する方法とは?商標の調べ方を弁護士が5分で解説!

はじめに

社名やロゴ、商品名(サービス名)を付ける際に、他社の商標を侵害してはいけないということを知ってはいても、そもそもどういった場合に商標を侵害しているといえるのか、商標権侵害を予防するために具体的に何をすればいいのか、わからないスタートアップの事業者は多いのではないでしょうか。

他社の商標を侵害する商品名などをつけてしまうと、ペナルティを科されるとともに、場合によってはその商品名などを使えなくなり、事業に重大な支障を与えかねません。

そこで今回は、商標権侵害とは何かや、商標権侵害を予防するためのポイントや調べ方などについて、弁護士が詳しく説明していきます。

1 商標権とは

そもそも、「商標」とは、事業者が、自社の取り扱う商品・サービスを他社のものと区別するために使用するマークのことをいいます。

そして、「商標権」とは、商標が他社に無断で使用されたり、類似のものを使用されたりしないように、法的に守ってくれる権利のことをいいます。

この商標権を得るためには、特許庁に商標を出願し、商標登録を受けなければいけません。このように商標登録を受けた商標を持っているものを「商標権者」といいます。

なぜ、このように商標は保護されているのでしょうか。

たとえば、人気商品の商品名がパクられて、他社に無断で使用されてしまった場合を考えてみてください。

消費者は、その商品が正規品か偽物かわからなくなってしまい、安心して買うことができなくなってしまいます。また、事業者も偽物が売れた分だけ利益を奪われます。加えて、その偽物が粗悪品だった場合には、その商品や事業者に対する信用にも傷がついてしまいます。

こういった事態がおきないよう、商標は保護されているのです。

このように、商標は、商標権者の消費者からの信用を保護するとともに、消費者も安心して商品やサービスを購入できるように保護しています。もっとも、一口に商標といっても様々なものがあります。具体的に、どのような商標であれば商標登録が認められ、商標権を得られるのでしょうか。

※商標の出願方法について詳しく知りたい方は、「商標とは?誰でもできる商標登録の出願の方法を弁護士が5分で解説!」をご覧ください。

2 商標権が認められる対象

「商標」には、文字、図形、記号、立体的形状など、様々な種類がありますが、以下の9つに整理することができます。

- 文字商標(★)

- 図形・記号の商標(★)

- 結合商標(★)

- 立体商標

- 動き商標

- ホログラム商標

- 色彩のみからなる商標

- 音商標

- 位置商標

特にスタートアップが社名、ロゴ、商品名(サービス名)を決める際に注意しなければいけないのは①~③です。

(1)文字商標

「文字商標」とは、文字のみからなる商標のことをいいます。使用される文字は、カ タカナ、ひらがな、漢字、ローマ字、数字などです。その「文字商標」が特定の意味 を有するか否かは、問題となりません。「文字商標」の例は、以下のようなものです。

(特許庁の商標広報・商標公開広報から引用)

(2)図形・記号の商標

「図形商標」とは、写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様などの図形のみから構成される商標のことをいいます。また、「記号商標」とは、暖簾(のれん)記号、文字を図案化し、組み合わせた記号・記号的な紋章のことをいいます。「図形商標」・「記号商標」のそれぞれの例は、以下のようなものです。

【図形商標の例】

(特許庁の商標広報・商標公開広報から引用)

【記号商標の例】

(特許庁の商標広報・商標公開広報から引用)

(3)結合商標

「結合商標」とは、異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号の2つ以上を組み合わせた商標をいいます。「結合商標」の例は、以下のようなものです。

(特許庁の商標広報・商標公開広報から引用)

3 商標権侵害とは

(1)商標権侵害とは

「商標権侵害」とは、商標権という権利によって守られている商品名などと一致するものを、商標権者の同意を得ず無断で使用したり、類似のものを使用することをいいます。

この商標権侵害をしてしまった場合、損害賠償請求といった民事上の請求をされるリスクに加えて、

- 最大10年の懲役

- 最大1000万円の罰金

を科せられる可能性があります。

そのため、どういう場合に商標権侵害になってしまうかをあらかじめ知っておく必要があるといえます。

(2)商標権侵害の基本的な考え方

商標権侵害となるか否かを判断するにあたっては、「指定商品」・「指定役務」について理解しておく必要があります。

「指定商品」・「指定役務」とは、商標登録の際に、事業者が商標を使用する対象として指定した商品または役務(他人に提供するサービス)のことをいいます。

つまり、登録商標は、マーク(「商標」)と、それを使用する「指定商品」または「指定役務」の組合せから構成されることになります。

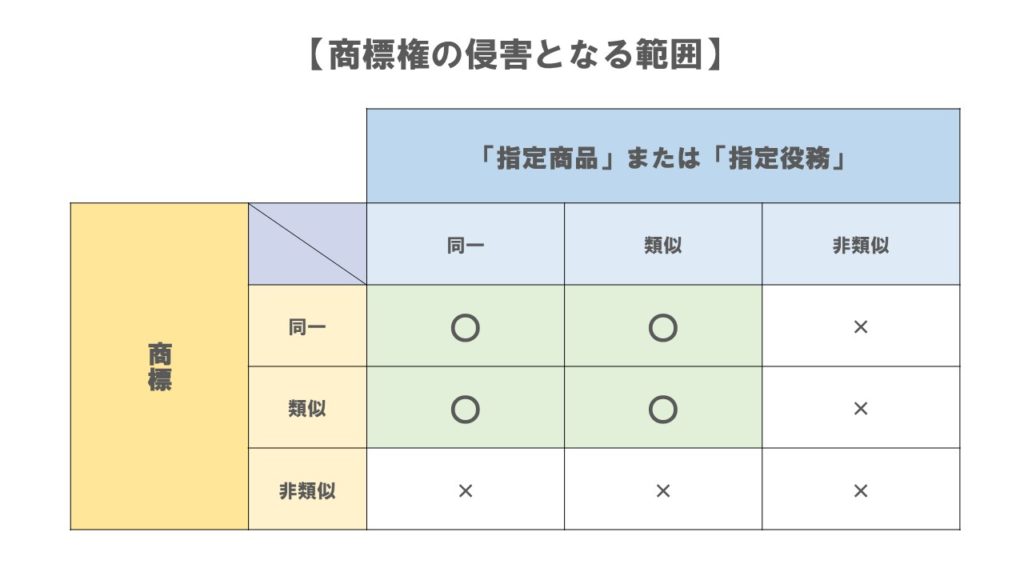

そして、商標権侵害となるのは、

- 同一の「商標」+同一の「指定商品」・「指定役務」

- 同一の「商標」+類似の「指定商品」・「指定役務」

- 類似の「商標」+同一の「指定商品」・「指定役務」

- 類似の「商標」+類似の「指定商品」・「指定役務」

の4つのパターンです。

図にすると以下のとおりとなります。〇で示した範囲が商標権侵害となります。

ちなみに、上の図で×で示した部分は、商標権の侵害にはなりません。

(3)商標・指定商品・指定役務が同一の場合

このパターンに関しては、商標権侵害となることはわかりやすいかと思います。

たとえば、「清涼飲料」の商品に、「コカコーラ」という商標を使用することは、商標権侵害となります。

なぜなら、既に「清涼飲料」・「果実飲料」という指定商品に対して「コカコーラ」という商標が登録されており、「清涼飲料」の商品に「コカコーラ」という商標を自由に使用できるのは、商標権者である「The Coca-Cola Company」か、同社から使用の許諾や商標権の譲渡を受けた事業者だけになるからです。

ここで、具体的な事例として「どん兵衛事件」を見ていきましょう。この事例は、人気即席めんの「どん兵衛」を製造・販売する日清食品が、飲食チェーン店「どん兵衛」(山口県)に対して店名として使用しないことなどを求めたもので、最終的に侵害していた事業者が倒産しています。

日清食品は、「うどんのめん」を指定商品とする「どん兵衛」という商標を登録していました。そのため、飲食チェーン店「どん兵衛」は、日清食品の「どん兵衛」と同一の商標を用いて、同一の商品であるうどんを提供したため、日清食品から商標権侵害を訴えられたと考えられます。

当初、日清食品は、飲食チェーン店「どん兵衛」に対し、約1億1千万円の損害賠償請求をしていましたが、飲食チェーン店「どん兵衛」は、「荻野屋」に社名を変更することで「日清食品」と和解しました。

もっとも、「荻野屋」は経営不振などを理由に倒産してしまうことになりました。

商標権侵害や店名の変更が倒産という結果の直接の原因かは分かりませんが、このように商標権侵害のトラブルに巻き込まれることは事業にも影響を与えかねず、可能な限り回避しておくべきということをスタートアップアップは理解しておかなければいけません。

(4)商標・指定商品・指定役務が類似している場合

パターン②~④の具体例は以下のとおりです。

【登録されている商標】

「コカコーラ」という商標に対して「清涼飲料」・「果実飲料」という指定商品

【パターン②】同一の「商標」+類似の「指定商品」・「指定役務」

「コカコーラ」という同一の商標を「トマトジュース」といった類似の商品に使用すること

【パターン③】類似の「商標」+同一の「指定商品」・「指定役務」

「コガコーラ」という類似の商標を同一の「清涼飲料」の商品に使用すること

【パターン④】類似の「商標」+類似の「指定商品」・「指定役務」

「コガコーラ」という類似の商標を「トマトジュース」といった類似の商品に使用すること

これらのパターン②~④も商標権侵害となります。

なぜ登録商標と一致している場合のみならず、類似の場合にも商標権侵害となるのでしょうか。

簡単にいえば、完全一致した商品でなくとも、似たような商品が市場に出回っていては、消費者にとってまぎらわしく、混乱の元になってしまうからです。このように他社の商品との混同が生じないために、商標権は、同一のものだけではなく、類似のものについても及ぶこととなっているのです。

では、商標が「類似」しているかどうかはどのように判断されるのでしょうか。

商標の類似は、大まかに

- 商標の見た目(「外観」が似ているかどうか)

- 読み方(「称呼」が似ているかどうか)

- 一般的な印象(「観念」が似ているかどうか)

というの3つのポイントを基礎として、さらに取引の実状を考慮して、総合的に似ているかどうかを、取引者や一般の消費者が商品購入時に通常払うであろう注意の程度を基準として判断します。

商標権を侵害してしまうと、多額の損害賠償請求をされたり、その商品名などを使用できなくなり、最悪の場合、倒産にまで追い込まれてしまう可能性があります。そうならないためにも、事前に商標権侵害のリスクを避けることが重要になっていきます。このときに必要となってくるのが「先願調査」です。

4 商標権侵害の予防・回避方法

商標権侵害の予防・回避をするためには、その名称・図形等を使い始める前に「先願調査」をする必要があります。「先願調査」とは、先に出願されている商標を確認することをいいます。この「先願調査」には、「特許情報プラットフォーム(J-PlatPat)」を使用します。

J-PlatPatを使用すれば、出願中の商標(出願商標)や登録されている商標(登録商標)に関する情報を無料で確認することができます。

J-PlatPatには様々な検索機能が搭載されていて、簡易検索、番号検索、称呼検索、図形検索などを行うことができます。また、類似群コードを用いた検索も行うことができます。

J-PlatPatによる先願調査の流れは、

- 文字の商標

- 図形の商標

で異なりますので、それぞれの具体的な調べ方について、以下で詳しく解説していきます。

(1)文字の商標の調べ方

J-PlatPatでの文字の商標の調べ方は、大きく分けて

- 簡易検索

- 称呼検索

の2つがあります。

①簡易検索

「簡易検索」は、詳しいことが何もわからなくても使える一番簡単な検索方法です。

キーワードとして指定できるのは、次の3つのいずれかです。

- 商標(文字列のみ)

- 称呼(商標の読み方)

- 出願人名、権利者名

商標がアルファベットの場合、半角/全角、大文字/小文字のどちらで指定しても大丈夫です。

称呼は、カタカナ入力します。半角/全角のどちらで指定しても大丈夫です。

権利者が法人の場合、「株式会社」などの法人格も省略せずに指定する必要があります。

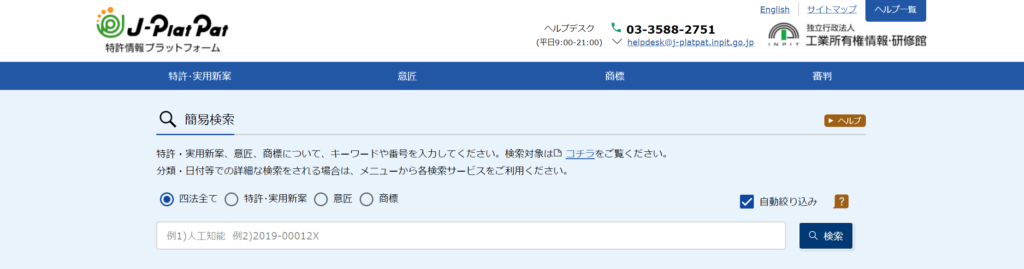

J-PlatPatのURLにアクセスすると、デフォルトのオプションが「四法すべて」になっているので、「商標」のところをクリックします。

次に、調べたい商標を文字で入力して「検索」ボタンをクリックします。

ここでは、「コカコーラ」について調べてみることにします。

144件がヒットしました。

ちなみに、下記で解説する「称呼検索」では、検索結果が3000件を超えると検索結果を表示できないのですが、この「簡易検索」では、検索結果が3000件を超えた場合でも、自動で出願日・国際登録日(事後指定日)で絞り込みをかけ、3000件以内で検索結果を表示してくれるので、便利です。

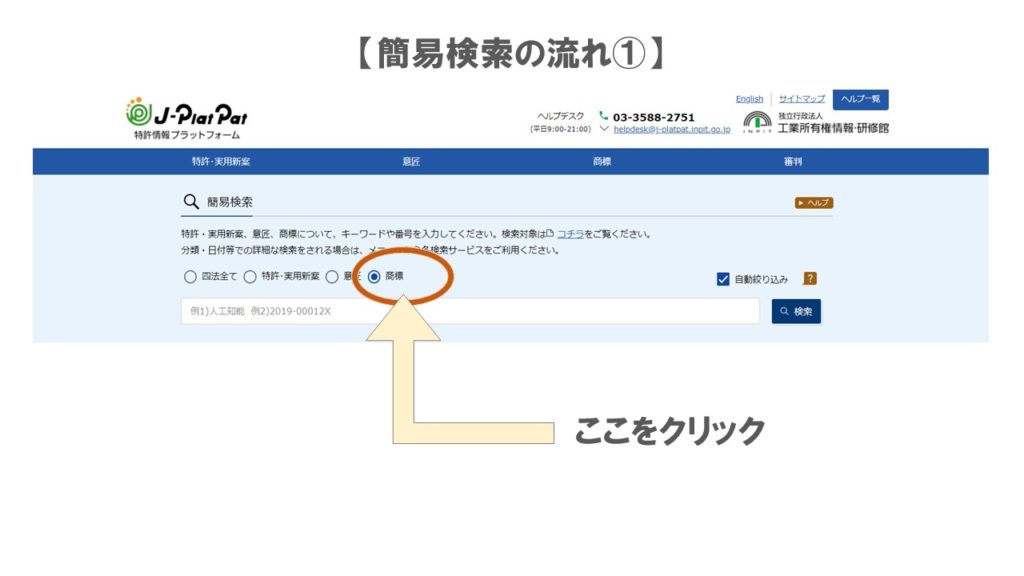

登録番号(登録×××××××)と表示されている商標は、登録商標です。その商標が登録されているのか、それとも登録申請中であるかは、ステータスの欄を見れば、簡単にわかります。

ステータスの多くは、以下の図で示したものになりますが、これ以外にもステータスは存在しますので、詳しく知りたい方は、特許庁の「共通ステータス定義」を参照してください。

②称呼検索

それでは、次に「称呼検索」のやり方を解説していきます。

称呼と書いて「しょうこ」と読みます。一般的によく使われる「呼称(こしょう)」と同じ意味であり、商標を日本語読みしたときの読み方、呼び方のことです。

例えば、登録商標である「Panasonic」の称呼は、「パナソニック」となります。

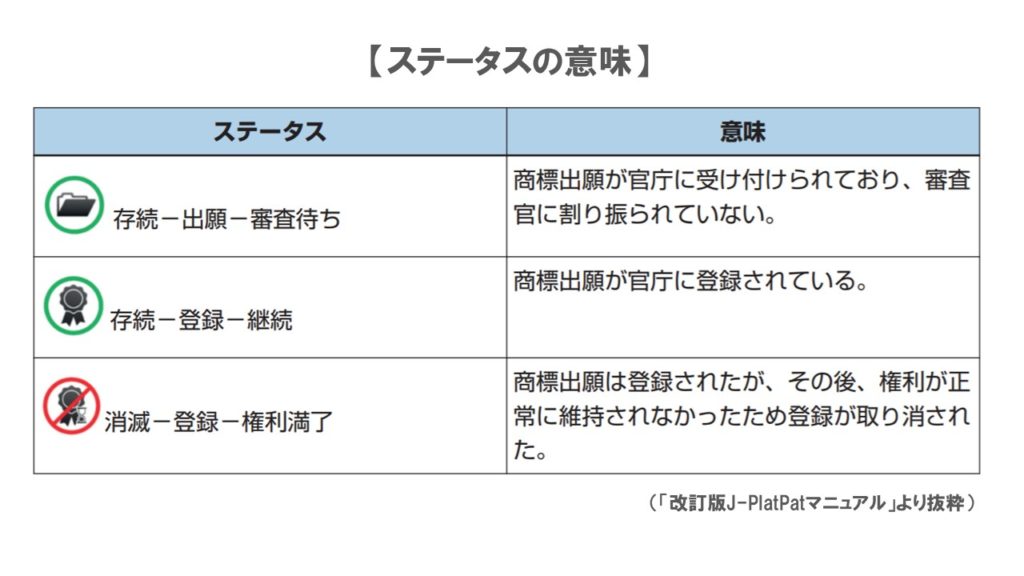

まず、J-PlatPatの「商標」欄中から「商標検索」をクリックします。

次に、検索項目をデフォルトの「商標(検索用)」から「称呼(類似検索)」に変更します。類似検索にしておくと、完全一致のものだけでなく、類似の商標まで検索してくれるので、商標の有無を広く調べることができます。

ここで、もう一度「コカコーラ」を調べてみます。「称呼」はカタカナ表記のみで表されますので、「こかこーら」や「コカ・コーラ(中点があるため不可)」などでは検索できないことに注意が必要です。

今回は、143件ヒットしました。ここで簡易検索との違いがでてきました。

カンの鋭い人は気づいたかもしれませんが、簡易検索のときよりヒット件数が1件少なくなっていますね。

この1件の違いは、以下の図で示した商標です。

赤の枠で囲った商標は、「称呼」の欄が空白になっています。この商標は、称呼の欄が空白なので、「称呼検索」ではヒットしません。一方、「簡易検索」では、称呼だけでなく権利者の名前なども含めた検索を行うので、赤枠で囲った商標は、権利者名「ザ コカ コーラ カンパニー」の文言が引っかかって検索結果に出てきています。

つまり、「称呼検索」をするメリットは、権利者名などをヒットさせることなく、称呼のみで検索をかけることができる点にあります。

文字の商標を検索する際には、「簡易検索」と「称呼検索」の以上のような違いをよく理解したうえで、目的に応じてそれぞれ使い分けることが必要になります。

(2)図形からなる商標の調べ方

図形からなる商標の調べ方については、

- J-PlatPatによる画像検索

- Googleによる画像検索

といった2つの方法があります。

それぞれの調べ方について一長一短がありますので、目的に応じた使い分けが重要になります。

では、まずはJ-PlatPatによる画像検索の方法について、解説していきます。

①J-PlatPatによる画像検索

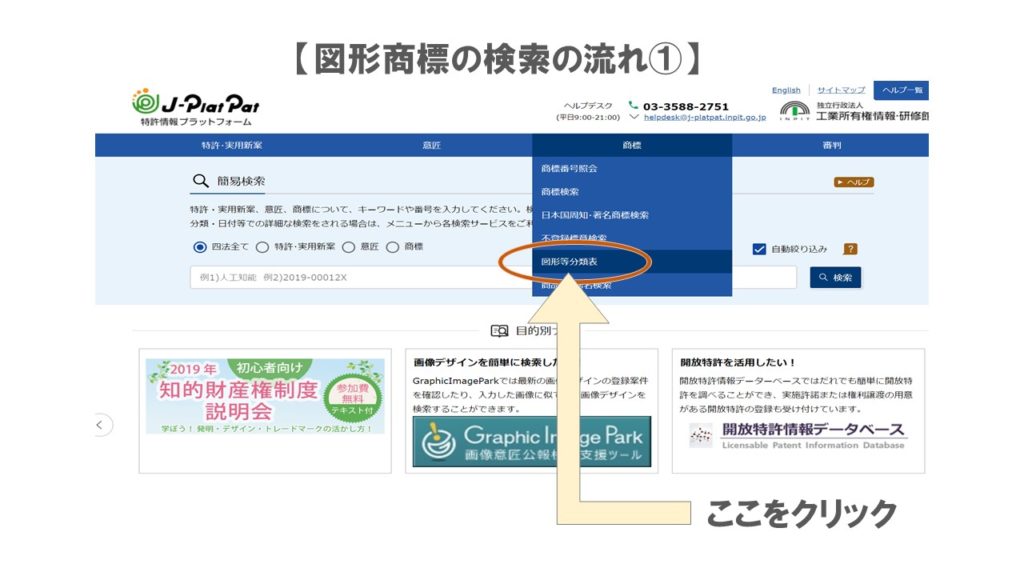

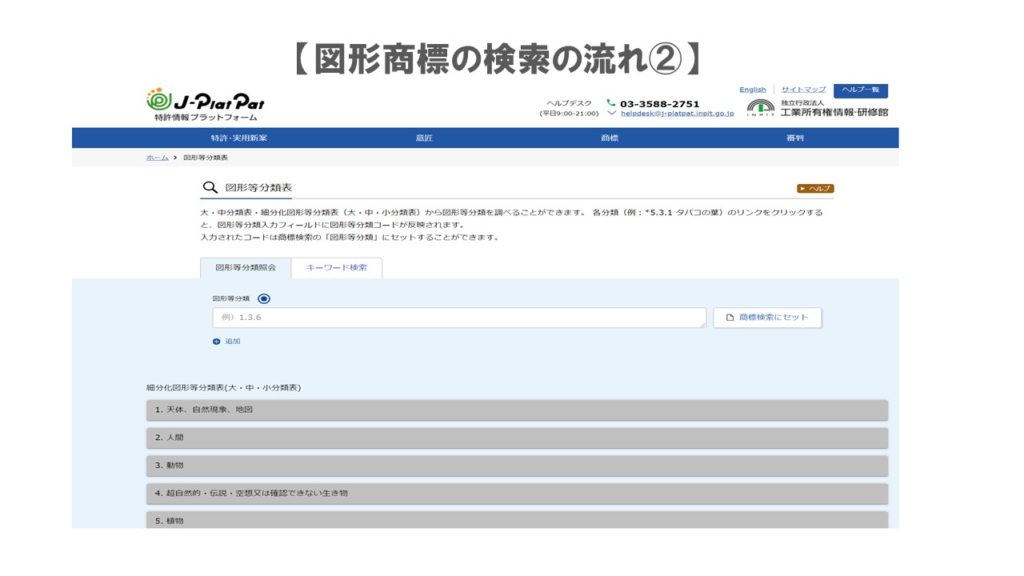

ロゴマークなどの図形商標を検索するときは、図形分類表に従い、図形等分類表のコードと、商品役務の類似コードをいれます。図形分類表については、J-PlatPatのトップページから、下記の図で示したところをクリックすれば表示されます。

なお、商品役務を指定する類似群コードや区分については、入力しなくてもロゴマークについての検索結果を表示できます。

ここでは一つの参考例として、「ウサギ」を用いたロゴマークにはどのようなものがあるのかを調査していきます。

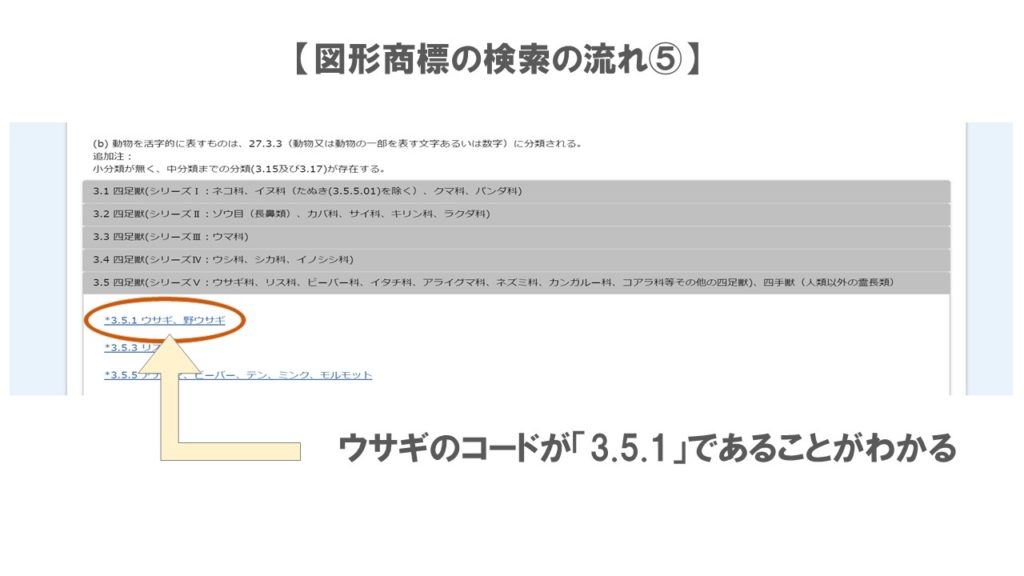

図形分類表が表示されたら、次に、調べたいマークが細分化図形等分類表で、どこに分類されているのかを調べます。

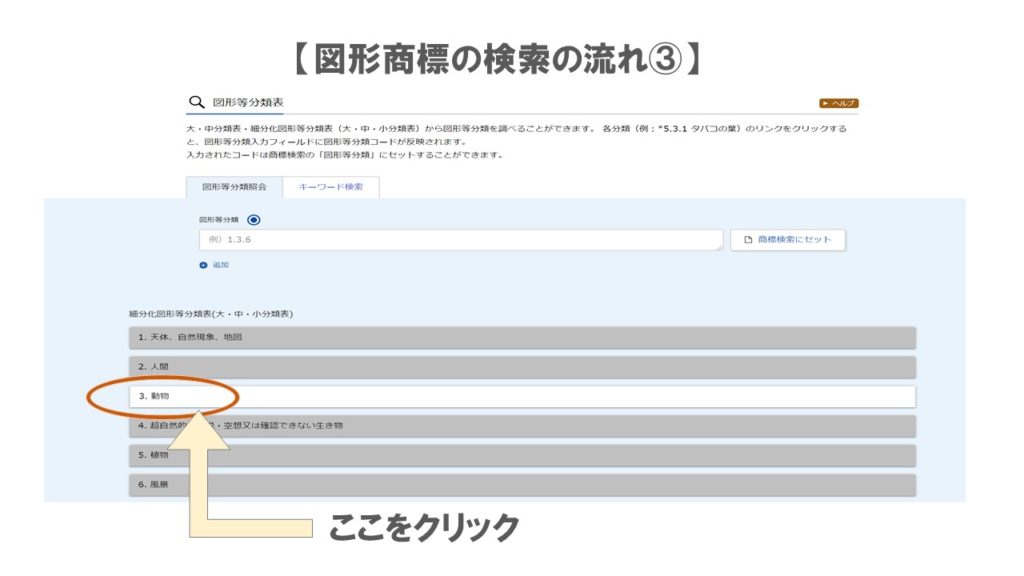

「ウサギ」は動物なので、「3.動物」の欄をクリックします。

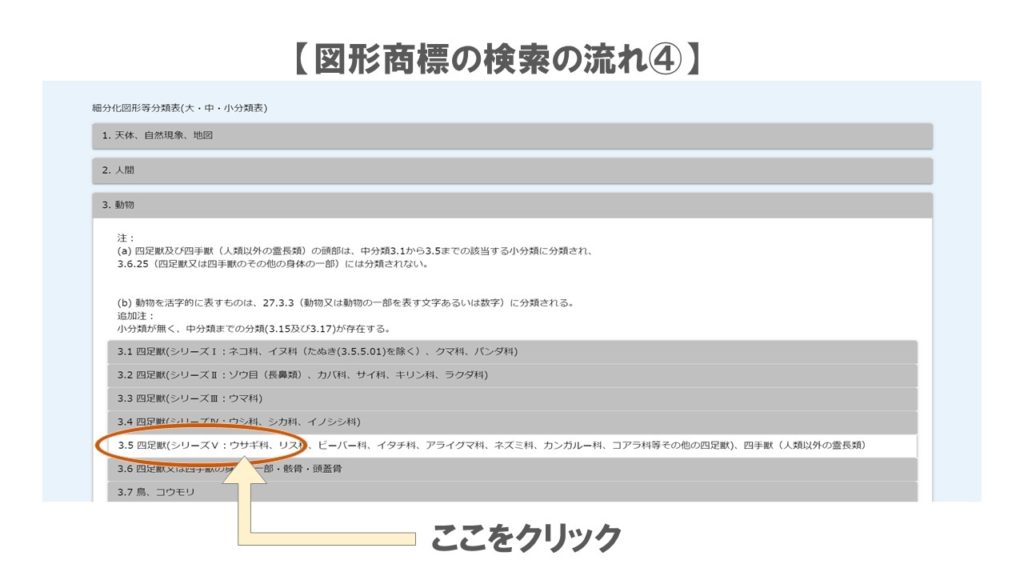

そうすると、さらに細分化された分類が表示されますので、「3.5 四足獣(シリーズⅤ:ウサギ科…)」をさらにクリックします。

次の図を参照していただくと、「ウサギ」の図形等分類表のコードが「3.5.1(ウサギ・野ウサギ)」であることがわかると思います。

ここまでくれば、あとは商標検索の図形等分類の欄に「3.5.1」をセットして、検索をクリックすれば、「ウサギ」を用いたロゴマークの一覧が表示されます。

今回の検索では、2526件のウサギを用いたロゴマークを表示させることができました。図形商標一覧の青色の下線が引かれている出願番号か登録番号をクリックすると、商標のさらに詳しい内容を確認可能です。

上の図で示されるとおり、確認可能な内容は、登録番号、登録日、登録商標、指定商品、指定役務などです。特に、図形等分類のコードは役に立ちます。似たロゴを見つけた場合、この図形等分類のコードから得られる情報を手がかりに、画像検索を試みます。

②Googleによる画像検索

Googleの画像検索機能を利用すれば、自社のロゴが他社のロゴと類似しているかどうかを容易に検索することができます。

具体的な操作は次の通りです。

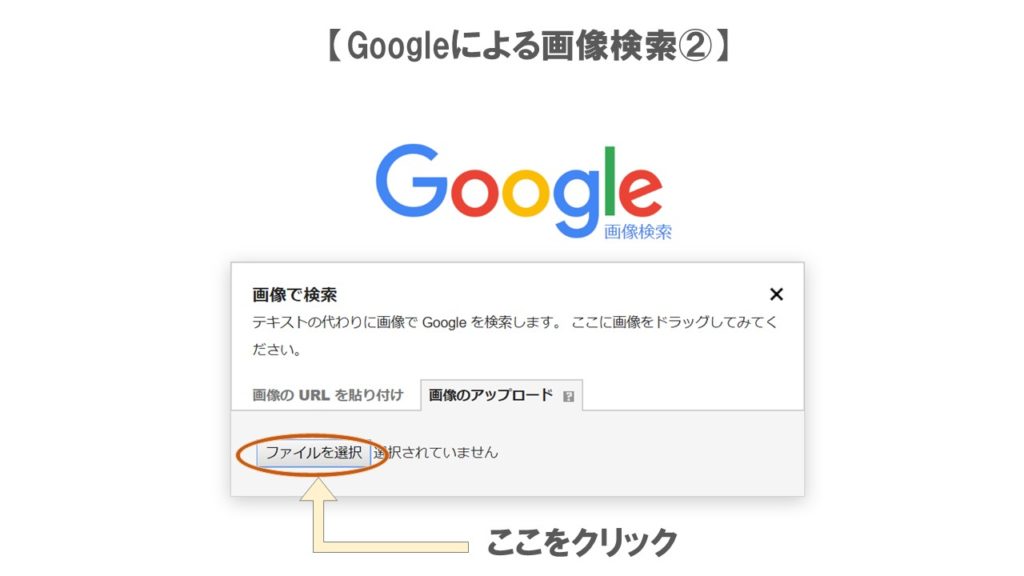

お使いのブラウザでGoogleの画像検索を開きます。

次に、以下の図のとおり、検索欄の「カメラ」のマークをクリックします。

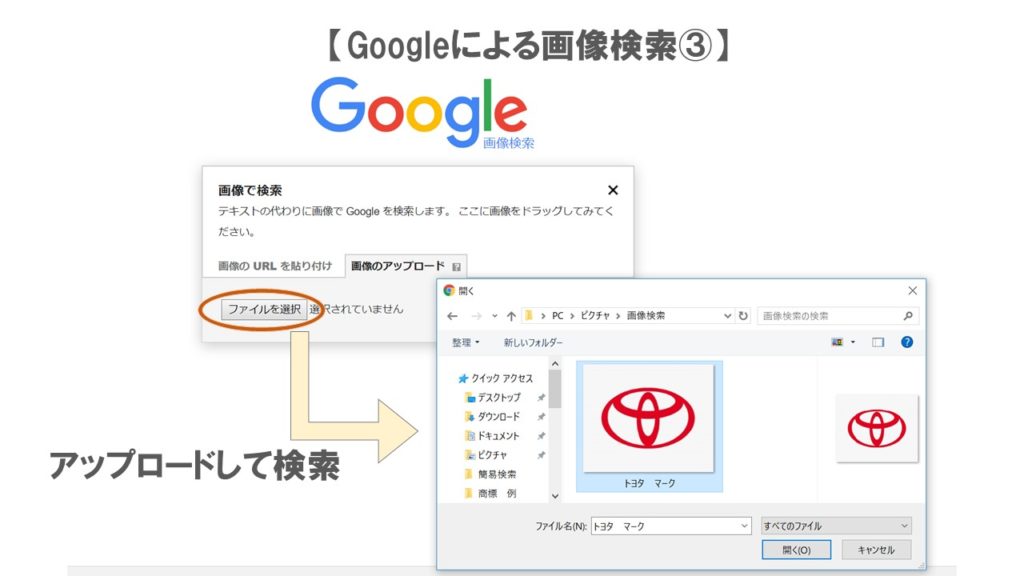

そうすると、「画像で検索」という画面が出てくるので、「画像のアップロード」から「ファイルを選択」をクリックして、自社のロゴの画像をアップロードします。

ここでは、参考例として「トヨタ」のロゴマークをアップロードして検索してみます。

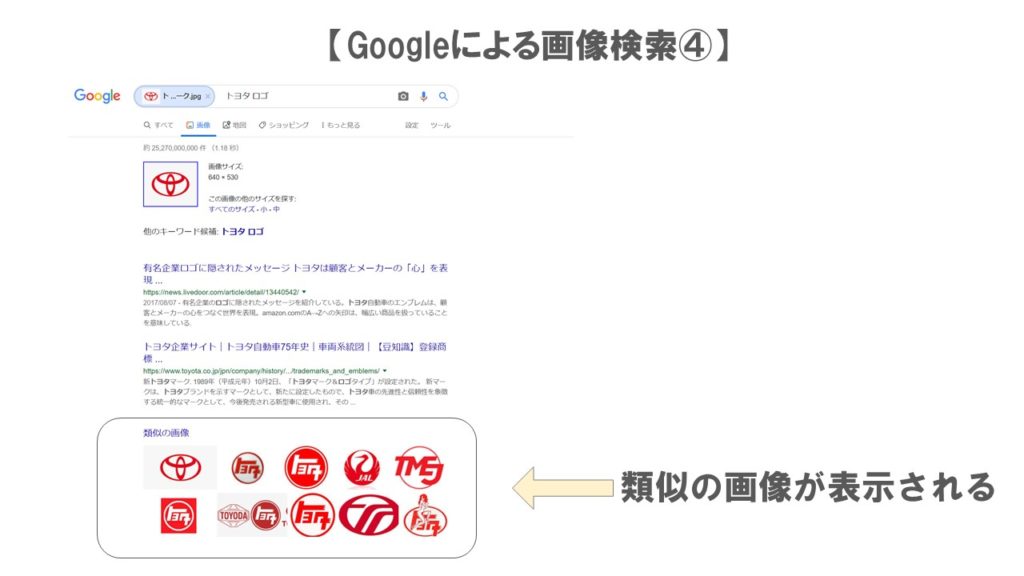

検索結果を下にスクロールすると、「トヨタ」のロゴマークに類似する画像を、Googleが自動で判別して表示してくれます。

Googleによる画像検索を活用すれば、自社のロゴマークに類似するロゴマークの有無を、簡単に調査することができます。

5 小括

今回は、商標権侵害を予防・回避するためにはどうするかを解説しました。商標権を侵害してしまうと重いペナルティを負う可能性があります。

そのため、社名やロゴを作成する前に「先願調査」を行うことが非常に重要になります。特許庁が提供するJ-PlatPatを活用すれば、無料で簡単に、登録されている商標を調査することができます。社名やサービス名、ロゴを作成する前には、このJ-PlatPatやGoogleの画像検索をうまく活用して、商標権を侵害しないように注意しましょう。

6 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりになります。

- 商標権侵害とは、商標権で守られている他人の商標の権利を侵害すること

- 商標権侵害は、登録された商標と一致するものや類似したものを使用した場合に成立する

- 商標権侵害をしてしまうと、民事上、刑事上どちらのペナルティも受ける可能性がある

- 商標権侵害を回避するためには、「先願調査」がなによりも大切である

- 文字の商標と図形の商標では、調査の方法が異なる

- 文字の商標調査では「J-PlatPat」を活用することができる

- 図形の商標調査では「J-PlatPat」のほか、「Googleの画像検索」も活用することができる

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。