著作権侵害に対する罰則は?違反に対する民事上の4つの責任を解説!

はじめに

他者の著作権を侵害してしまった場合、何らかの罰則を科されることになるのでしょうか。その場合、どのような罰則を科されるのでしょうか。

著作権侵害などの違反行為を抑止する一つの方法として、罰則の内容を理解しておくことは有益です。

そこで今回は、著作権侵害などの違反をした場合に科され得る罰則などを中心に、弁護士がわかりやすく解説していきます。

この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之

- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務

GWU Law LL.M.(知的財産法)

事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら

1 著作権を侵害するとどうなる?

他人が有する著作権を侵害すると、以下のような請求を受ける可能性があります。

- 差止請求

- 損害賠償請求

- 不当利得返還請求

- 名誉回復などの措置

(1)差止請求

「差止請求」とは、著作者などが、自身の著作権などを侵害されたり、侵害されるおそれがある場合に、その侵害を停止させたり予防することを目的とする請求のことです。

具体的には、現に侵害行為を行っている者や侵害を与えるおそれのある者に対して、著作者などは「〇〇をしてはいけない」というような形で、侵害行為の停止や予防を請求することができます。

また、その際には、侵害行為の停止や予防のために必要な範囲で、侵害行為によって作られたものや侵害行為時に使われた機械などを廃棄したりすることができます。

たとえば、「引用」の条件をクリアしていないにもかかわらず、自社サイトにおいて、他人の書いた記事や画像を無断で引用した場合、著作者などは、「Webサイトにおいて記事や画像を引用してはいけない」といったように、侵害行為を停止するよう請求できるとともに、侵害行為を停止させるために必要な範囲で、無断引用した記事や画像のデータを削除するよう求められる可能性があります。

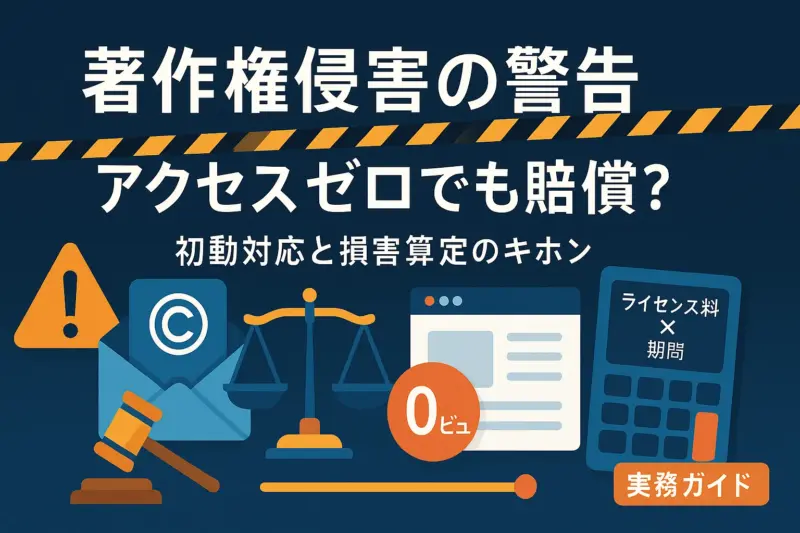

(2)損害賠償請求

「損害賠償請求」とは、著作者などが、著作権を侵害した者に対して、侵害行為によって受けた損害を賠償するよう請求することをいいます。

損害賠償を請求するためには、侵害者による著作権の侵害行為に故意または過失があることが必要であり、また、著作権者側において、損害額を立証しなければなりません。

もっとも、具体的な損害額を立証することは簡単ではないため、著作権法では、以下のように損害額の推定規定が設けられています。

①侵害者が侵害行為によって作った物を譲渡した場合

著作権者などは、侵害者が譲渡した数量に、著作権者などが侵害行為がなければはんb単位数量あたりの利益額を乗じることによって算出された金額を損害額とすることができます。

計算式にすると、以下のようになります。

- 譲渡した数量×単位数量当たりの利益額=損害額

②侵害者が実際に利益を上げた場合

侵害者が利益を上げた場合、著作権者などは、その利益額を損害額と推定することができます。

③著作者などが著作物の使用を認めた場合のライセンス料相当額

著作権者などは、著作物使用のライセンス料に相当する額を損害額とすることができます。

もっとも、ラインセンス料による損害額の推定は、下限となる損害額を決めるためのものとして考えられています。

このように、著作権法では、著作者などの立証責任について、その負担を軽くするために、損害額を推定できることとしていますが、推定である以上、侵害者が反証に成功すれば、原則として、推定を受けた損害の額は崩れることになります。

※著作権を侵害してしまった場合の損害賠償について詳しく知りたい方は、「著作権を侵害した・された場合の損害賠償の金額と5つの注意点を解説」をご覧ください。

(3)不当利得返還請求

「不当利得返還請求」とは、著作権などを侵害した者が、法律上の原因なく、侵害行為によって得た利益を返還するよう求めることをいいます。

不当利得は、侵害者において、自身の行為が著作権侵害にあたることを知っていたか否かによって、以下のように、返還義務を負う範囲に違いが出てきます。

- 善意(知らなかった)の場合:現に残っている利益

- 悪意(知っていた)の場合:侵害者が受けた利益+利息

たとえば、他人が撮った画像などを無断で使って、100万円の利益を上げ、そこからサイト運営のために30万円を使ったというケースについて考えてみましょう。

この場合、侵害者は、法律上の原因なく、侵害行為により利益を得ているといえるため、画像の著作権者は、侵害者に対し、不当利得を返還するよう請求することができます。

-

- 著作権侵害にあたることを知っていた場合

他人が撮った著作物を使うことが著作権侵害にあたることを知っていた場合、侵害者が侵害行為により得た利益の100万円に加えて利息を請求される可能性がある

-

- 著作権侵害にあたることを知らなかった場合

他人が撮った著作物を使うことが著作権侵害にあたることを知らなかった場合、現に残っている利益(100万円-30万円=70万円)を請求される可能性がある

このように、不当利得返還請求を受けた場合、侵害者は、自身の行為が著作権侵害にあたることを知っていたかどうかで、著作権者に返還すべき金額に違いが出てくるのです。

(4)名誉回復などの措置

著作者や実演家は、故意または過失により、著作者人格権や実演家人格権を侵害した者に対し、損害賠償に代えて、または、損害賠償とともに、名誉などを回復するための措置を請求することができます。

ここでいう「著作者人格権」や「実演家人格権」とは、著作権者や実演家の名誉や作品への思い入れを保護するための権利です。

著作権侵害により、これらの権利を侵害した場合、侵害者は毀損した名誉などを回復するための措置として、たとえば、新聞や雑誌、ホームページなどに、

- 著作権を侵害した事実を公表する

- 著作権を侵害した経緯を説明し、訂正する

などの措置をとるように求められる可能性があります。

以上のように、他人の著作権を侵害した場合、侵害者は民事上の請求を受ける可能性があります。

以上で見た4つの請求は、どれか1つしか請求できないという関係にはなく、4つの請求をすべて受ける可能性もあります。

2 著作権侵害による刑事上の罰則

著作権を侵害した場合、民事上の請求だけでなく刑事上の罰則も併せて科される可能性があります。

(1)罰則について

著作権を侵害した侵害者は、刑事上の罰則を受ける可能性がありますが、侵害した著作権の種類に応じて、罰則の内容も異なります。

具体的には、著作権、出版権または著作隣接権を侵害した場合、

- 最大10年の懲役

- 最大1000万円の罰金

のいずれか、または両方を科される可能性があります。

また、著作者人格権または実演家人格権を侵害した場合、

- 最大5年の懲役

- 最大500万円の罰金

のいずれか、または両方を科される可能性があります。

さらに、法人である場合には、行為者である従業員とは別に、事業者に対しても、

- 著作権、出版権または著作隣接権を侵害した場合:最大3億円の罰金

- 著作者人格権または実演家人格権を侵害した場合:最大500万円の罰金

が科される可能性があります。

このように、著作権侵害に対する刑事上の罰則は、非常に重いものになっています。

(2)親告罪と非親告罪

著作権法では、同法に違反した行為について、親告罪となるものと非親告罪となるものに分かれています。

①親告罪

「親告罪」とは、告訴がなければ起訴することができない犯罪のことをいいます。

この点、著作権や出版権、著作者人格権などに対する侵害は、親告罪とされています。

これらの権利は、すべて著作者などに属する私権であるため、その侵害行為について刑事責任を追及するかどうかは、著作者自身に判断してもらうことが妥当であるといえます。著作者が「今回のことは水に流そう」といった意思を持っているにもかかわらず、国家の判断で侵害者を処罰することは妥当ではありません。

このような理由から、著作権などに対する侵害は親告罪とされています。

②非親告罪

「非親告罪」とは、告訴がなくとも起訴することのできる犯罪のことをいいます。

たとえば、著作者以外の実名などを著作者名として表示した著作物の複製物を頒布した場合は、告訴がなくとも起訴される可能性があります。

このように、著作権法では、侵害行為に応じて親告罪と非親告罪とに分けられており、この点が罰則を科されるかどうかにも影響してきます。

とはいえ、著作権法上の罰則は重いことに加え、仮に罰則を科されるような事態になってしまうと、信用問題にも関わるため、注意が必要です。

(3)著作権侵害の非親告罪化

先に見たとおり、著作権侵害は、親告罪ですが、以下の3つの条件をすべて満たす場合にかぎり、非親告罪となります。

- 侵害目的が、財産上の利益を得ることや著作物の販売利益を損なうことにある

- 有償の著作物を原作のまま公衆譲渡・公衆送信、複製している

- 侵害行為により、著作権者などの利益を不当に害している

このように、著作権を侵害する行為の中でも、その目的や態様などにおいて、悪質性が強い場合には、非親告罪となります。

このような場合にまで、親告罪としてしまうと、侵害者が罪を問われないケースが生じる可能性もあり、犯罪の抑止効果を期待できなくなってしまうからです。

3 著作権侵害の条件

繰り返しになりますが、他者の著作権を侵害してしまうと、重い罰則を科されるだけでなく、信用問題にも大きく影響を及ぼす可能性があります。

そのような事態を招かないためにも、事業者は、著作権侵害について、しっかりと理解しておくことが必要です。

著作権を侵害したといえるためには、以下の5つの条件をすべて満たしていなければなりません。

- 著作物であること

- 著作権が存続していること

- 依拠性が認められること

- 類似性が認められること

- 著作物を利用する権限がないこと

(1)著作物であること

著作権侵害が成立するためには、その対象が著作物であることが必要です。

「著作物」とは、思想や主義、感情などをオリジナリティに表現したものをいいます。

典型的なところで言うと、小説や絵画などは、著作物にあたります。

(2)著作権が存続していること

当然のことですが、著作権が侵害されたといえるためには、著作権が有効に存続していることが必要です。

著作権は、著作物が作られたタイミングで発生し、原則として、著作者の死後70年まで著作権として保護されることになります。

この期間を過ぎてしまうと、著作権は消滅したものとみなされます。

(3)依拠性が認められること

「依拠性」とは、既存の著作物を参考に作られたということを意味します。

依拠性が認められると、それはオリジナルとはいえないため、複製権や翻案権を侵害し、著作権侵害が成立することになります。

(4)類似性が認められること

「類似性」とは、言葉のとおり、既存の著作物に似ていることをいいます。

とはいっても、既存の著作物に似ているというだけで、直ちに著作権侵害が成立するわけではありません。

ここでいう類似性とは、著作物の本質となる独自的な表現が似ていることを意味します。

そのため、よく見られるような一般的な表現は、著作権侵害の対象から外れることになります。

(5)著作物を利用する権限がないこと

著作権侵害が成立するためには、著作物を利用する正当な権限がないことが必要です。

そのため、著作物の利用に関しライセンスを受けていたり、著作権そのものを譲り受けているような場合には、著作権侵害は成立しません。

このように、著作権侵害が成立するためには、5つの条件をすべて満たしていることが必要であり、1つでも満たさない条件があれば、著作権侵害は成立しません。

事業者は、著作権侵害を招かないためにも、これらの条件を正確に理解しておくことが必要です。

※著作権侵害について詳しく知りたい方は、「著作権侵害(違反)をするとどうなる?9つの侵害事例と対策方法とは」をご覧ください。

4 小括

著作権侵害をしてしまうと、民事上の責任だけでなく、刑事上の罰則を科される可能性もあります。特に、著作権侵害に対する刑事上の罰則は、非常に重くなっているため、事業にも多大な影響を及ぼしかねません。

事業者においては、どのような場合に著作権侵害が成立するのかということを正確に理解したうえで、著作物などを適切に使用することが求められます。

5 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- 著作権を侵害すると、①差止請求、②損害賠償請求、③不当利得返還請求、④名誉回復などの措置、という4つの請求を受ける可能性がある

- 著作権や出版権、著作隣接権を侵害すると、①最大10年の懲役、②最大1000万円の罰金のいずれか、または両方を科される可能性がある

- 著作者人格権または実演家人格権を侵害すると、①最大5年の懲役、②最大500万円の罰金のいずれか、または両方を科される可能性がある

- 著作権法に違反する行為については、①親告罪と②非親告罪に分かれる

- 著作権侵害が成立するためには、①著作物であること、②著作物が存続していること、③依拠性が認められること、④類似性が認められること、⑤著作物を利用する権限がないことの5つの条件をすべて満たす必要がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。