AI開発における利用条件とは?5つの交渉ポイントを弁護士が解説!

はじめに

ユーザがAI開発をベンダに依頼する場合、AI開発過程で生じたものや開発したAIの権利が法律上誰のものになるのか(権利帰属)?について、ユーザとベンダでもめることが多いといえます。

どちらも納得できる落としどころが見つからない場合、結果的に「この話はなかったことに。」と決裂してしまうこともあるほど、この問題はやっかいです。

では、このように権利帰属でもめた場合、どんな解決方法があるのでしょうか?

解決方法としては、ユーザとベンダで協議のうえ、契約締結段階で「利用条件」を設定するという方法があります。

そこで今回は、AI開発における「利用条件」とは何か?具体的なケースにおいて「利用条件」をどのように設定すべきか?をITに詳しい弁護士が解説します。

1 AI開発における「利用条件」

(1)「利用条件」を設定する意義

AI開発は以下の流れで行われることが一般的です。

-

- ユーザ:機械に学習させるためのデータ(生データ)を用意する

↓

-

- ベンダ:これまでの経験やノウハウを用いて機械が学習しやすいように生データを学習用データセットに加工する

↓

-

- ベンダ:学習用データセットと学習用プログラムを用いて機械に学習させる

↓

- ベンダ:機械学習を繰り返して学習済みモデル(AI)を開発する

この流れからもわかるとおり、開発を依頼したユーザは生データを用意する点でAI開発の開発行為に参加しています。そして、AIの性能はデータの品質・量によって左右されます。つまり、AIの性能はどれだけの高品質・大量の生データをユーザが集められるかにかかっています。

そのため、AI開発はユーザとベンダの共同開発的な性質を持つことになります。

このように共同開発的な性質をもつために、ユーザとベンダはAI開発の過程で生じた生データ、学習用データセット、学習用プログラム、学習済みモデルなどの成果物の権利が誰のものになるのか(権利帰属)について対立しがちです。

なぜなら、ユーザもベンダも開発に関わっているため、「自社のモノだ」と考えることが多いからです。

また、権利を手に入れることができた事業者は、成果物を好きに利用できますが、手に入れることができなかった事業者は、それを利用できないことが原則のため、とにかく権利を手に入れるべきと考える事業者が多いという理由もあります。

そのため、ユーザもベンダも自社に権利を帰属させようと交渉は平行線になりがちです。

この対立を終息させる方法として、「利用条件」を設定するという方法があります。

「利用条件」とは、誰が、いつまで、どのように利用できるのか、その条件を契約書に定めることをいいます。具体的な利用条件については、ユーザとベンダで話し合いのうえ自由に決めることができます。利用条件を設定することで、権利を手に入れることができなかった事業者も契約書に定められた利用条件の範囲内で、成果物を利用することができるようになります。

また、AI開発において著作権や特許などの権利が発生する可能性が低く、権利が誰のものになるのか決められない成果物についても、「利用条件」を定めることは有効です。なぜなら、利用条件を設定することで、利用条件に反した使い方をした契約の相手方に契約違反の責任追及が可能になるからです。加えて、利用条件に反した使い方をされることを抑止するという効果も期待できます。

AI開発において権利が発生する可能性が低い成果物としては、たとえば、学習済みモデル内のパラメータ部分(学習済みパラメータ)が挙げられます。学習済みパラメータは、単なる数字の集合に過ぎず、著作権や特許などの権利が発生する可能性が低いと考えられます。ユーザかベンダのどちらかが学習済みパラメータを勝手に使われたくないということであれば、学習済みパラメータに対して利用条件を設定することになります。

このように、ユーザとベンダとの間で利用条件を設定することで、ユーザとベンダの対立が解消され、スムーズにAI開発を開始できる可能性があります。

(2)「利用条件」の設定における判断要素

もっとも、ユーザ・ベンダ間で「利用条件」を決めるといっても、どのような基準で判断していけばいいかわかりませんよね。

「利用条件」の設定にあたっては、ユーザとベンダが対象となる成果物の生成にどれだけ貢献したかという要素を基準として判断する方法があります。

具体的には、以下の5点を考慮することになります。

- 当事者が提供したデータ・ノウハウ・創意工夫の価値

- 当事者の技術力

- 当事者が生成に割いた人的・物的コスト

- 生成物の独自性・固有性、当事者にとっての有効性・有用性

- 支払われる対価やその条件など

ユーザ・ベンダは、これら5点を踏まえ、協議しながら、利用条件を設定していくことになります。

(3)「利用条件」の設定の交渉ポイント

ユーザ・ベンダにおいて交渉すべき「利用条件」の内容としては、主に以下の5点が挙げられます。

- 利用目的

- 利用期間

- 利用態様

- 第三者への利用・譲渡

- 利益配分

①利用目的

「利用目的」とは、AI開発過程で生じた成果物の利用目的を開発契約で決められている開発目的に限定するか否かということを意味します。

たとえば、学習済みモデルの開発目的が、「ユーザの建築事業に活用するため」となっていた場合について考えてみましょう。このとき、ベンダがユーザとは異なる他の建築事業者にも同じモデルを提供したいと考えている場合、他の建築事業にも適応できるように、学習をさせたいと考えるのが通常です。そのようなときは、利用目的を利用契約上の開発目的に限定しないように交渉していく必要があります。

②利用期間

「利用期間」とは、いつからいつまでAI開発過程で生じた成果物を利用することができるかということを意味します。たとえば、学習済みモデルがいったん完成したとしても、その後、ベンダによって一定期間保守してもらったり、学習済みパラメータの調整を行ってもらうことがあります。このような場合には、開発完了後も一定期間ベンダに生データや学習用データセットの利用を認める必要があります。

③利用態様

「利用態様」とは、どのような形でAI開発過程で生じた成果物を利用できるかということを意味します。具体的には、「複製」「改変」「リバースエンジニアリング」を認めるかどうかということです。

「複製」とは、成果物をコピーして同じものを作ることを意味します。たとえば、学習用データセットへの加工の際に、生データを複製して、それぞれに違った加工をする場合などが挙げられます。

「改変」とは、成果物に変更を加えることをいいます。たとえば、学習済みパラメータを調整することも、改変といえます。

「リバースエンジニアリング」とは、開発過程と逆の手順で分解・解析し、仕組みや仕様を明らかにすることを意味します。リバースエンジニアリングを禁止しないと、たとえば、学習済みモデルの中身を秘匿するため、判読が困難な形式にして提供したとしても、リバースエンジニアリングによって元の形式に戻されて、学習済みモデルの中身がバレてしまうこともあります。

これらの利用態様を定めず、無制限に認めてしまうと、想定していない方法で利用されたり、技術情報が漏洩したりする危険性があります。そのため、ユーザとベンダは、どのような利用態様を許容するかを、特に慎重に交渉することが必要になります。

④第三者への提供

「第三者への提供」とは、AI開発過程で生じた成果物を第三者に利用させてもいいのか・譲渡していいのかということを意味します。

たとえば、ユーザが、自社の提供した生データで作られた学習済みモデルを競合企業に使われたくないと考えている一方で、ベンダが他社にもどんどんモデルを提供していきたいと考えている場合に問題になります。全面的に提供を禁止するのか、限定的に禁止するのか、限定的な禁止であれば、ユーザの競業企業に限って禁止するなど、どの範囲であれば提供してもいいのか、といったことを交渉していく必要があります。

⑤利益配分

「利益配分」とは、AI開発過程で生じた成果物の利用によって生じた利益を、ベンダとユーザでどのように配分するかということを意味します。

たとえば、学習用データセットをユーザ以外の別の事業者向けの学習済みモデル作成に使いまわして利益を挙げる場合などが挙げられます。

利益の配分方法としては、「ライセンスフィー」や「プロフィットシェア」といった方法があります。

「ライセンスフィー」とは、成果物を利用したい当事者が利用前に権利者にあらかじめ支払う使用料のことをいいます。。

「プロフィットシェア」とは、成果物を利用したい当事者に生じた利益から、利益発生までにかかった費用を差し引いて残った利益を当事者間に一定割合で分配することを意味します。

以上のように、ユーザとベンダは様々な要素を考慮しながら、両者が納得のいく形になるように、「利用条件」について交渉していかなければなりません。

もっとも、設定する利用条件は、ケースバイケースです。

次の項目からは複数の具体的なケースをあげて、そのケースにおいて設定すべき利用条件をみていきましょう。

2 ベンダが権利をもつ学習用データセットと学習済みモデルをユーザに提供するケース

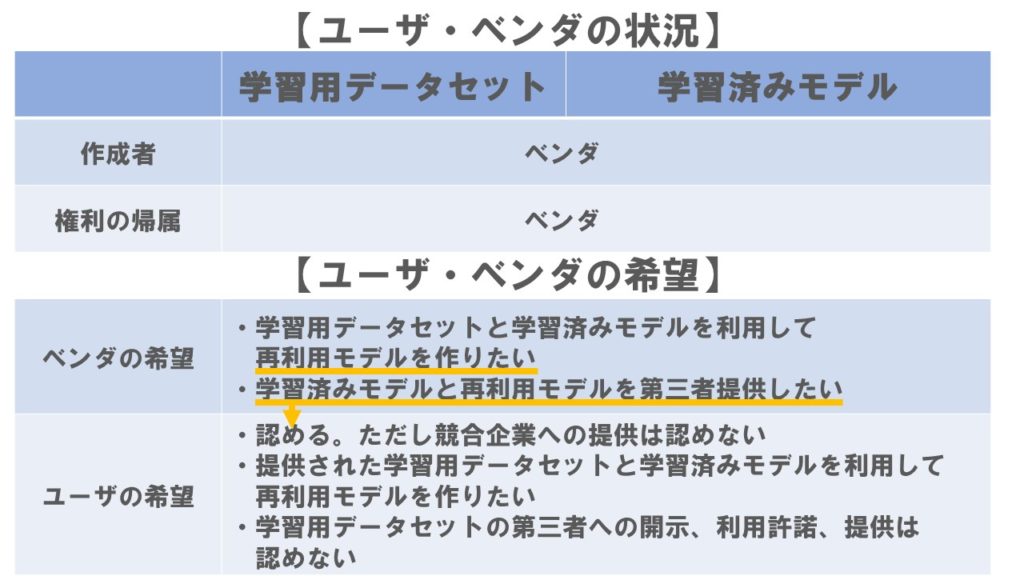

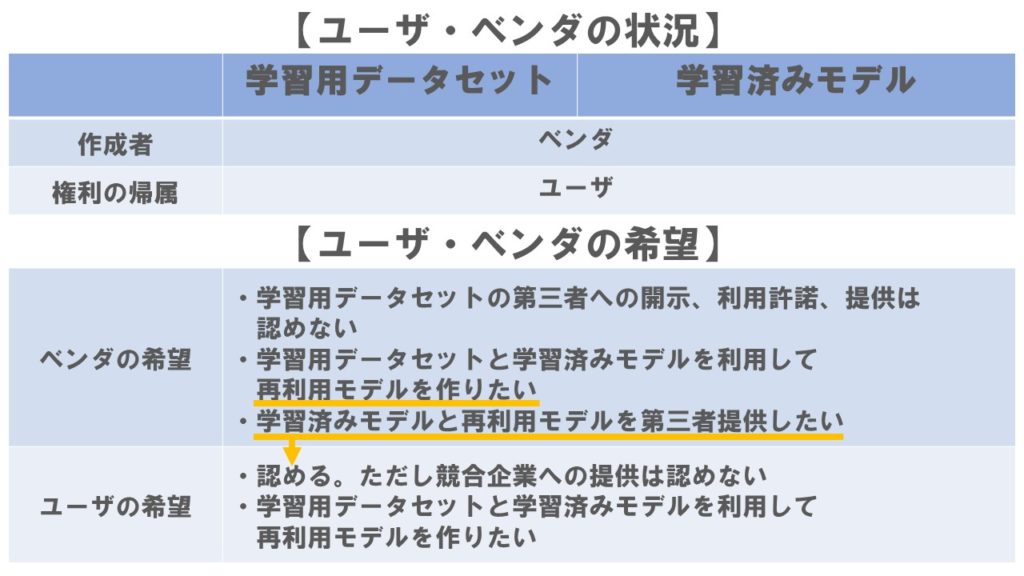

(1)ユーザ・ベンダの状況と希望

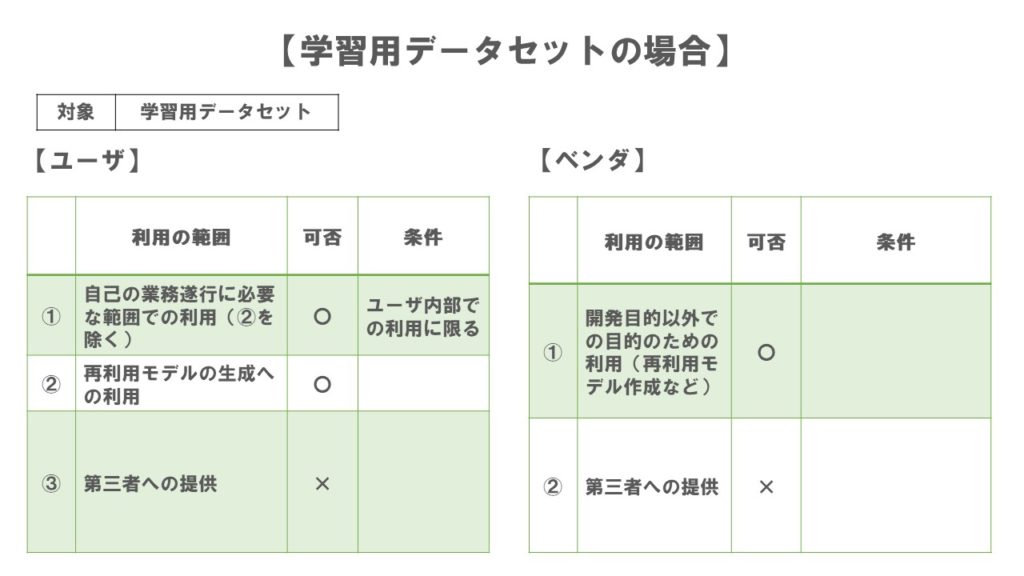

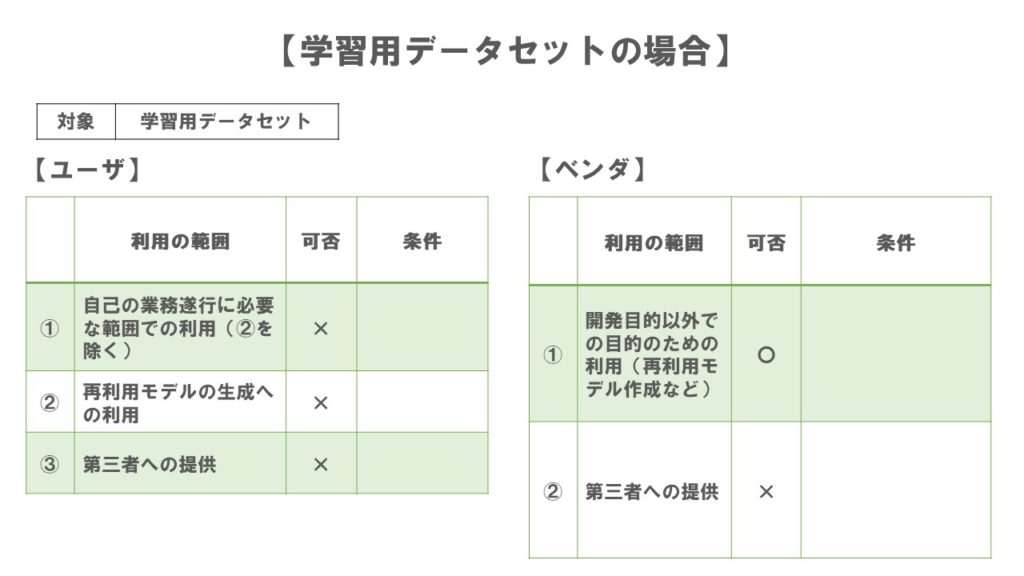

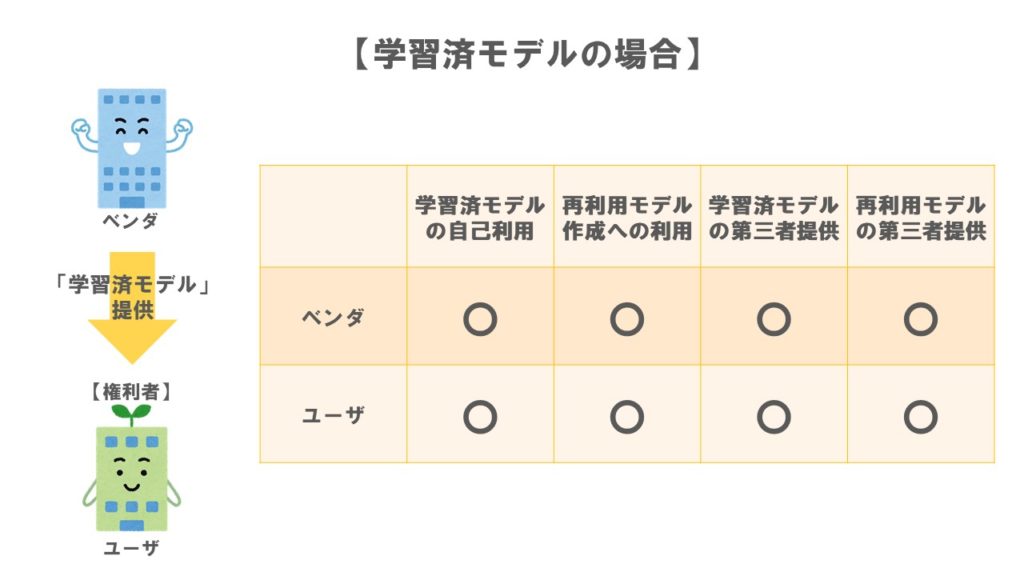

まずは、学習用データセットと学習済みモデルの生成過程とユーザ・ベンダが希望すると考えられる利用条件について見ていきましょう。下の図をご覧ください。

このケースでは、ベンダが作成し権利をもつ学習用データセットと学習済みモデルをユーザに提供することとなります。

また、ユーザ・ベンダのどちらもが「再利用モデル」の生成を希望し、ベンダが生成した学習済みモデルと再利用モデルの第三者提供を希望しています。

ここでいう「再利用モデル」とは、学習済みモデルにさらに追加学習をさせて学習済みパラメータに変更を加えたモデルのことを言います。学習用データセットも提供してもらうことで、どんなデータを学習していないかを把握し、既存の学習用データセットと異なる加工を生データに施すことで、効率的に再利用モデルを作成することが可能になります。

(2)前提となる利用条件

(1)で確認した状況とユーザ・ベンダの希望から考えられる利用条件を図で示すと以下のようになります。

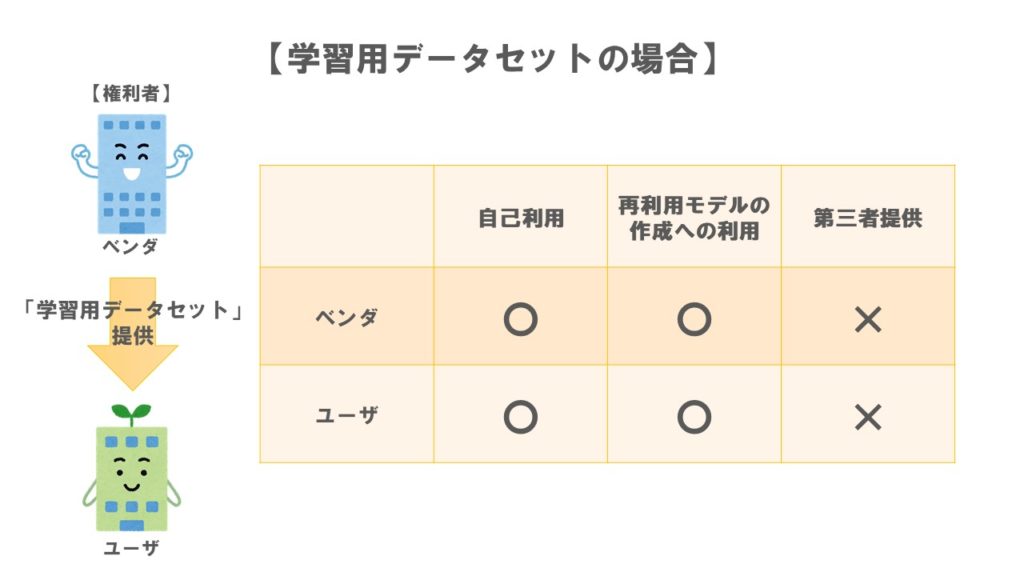

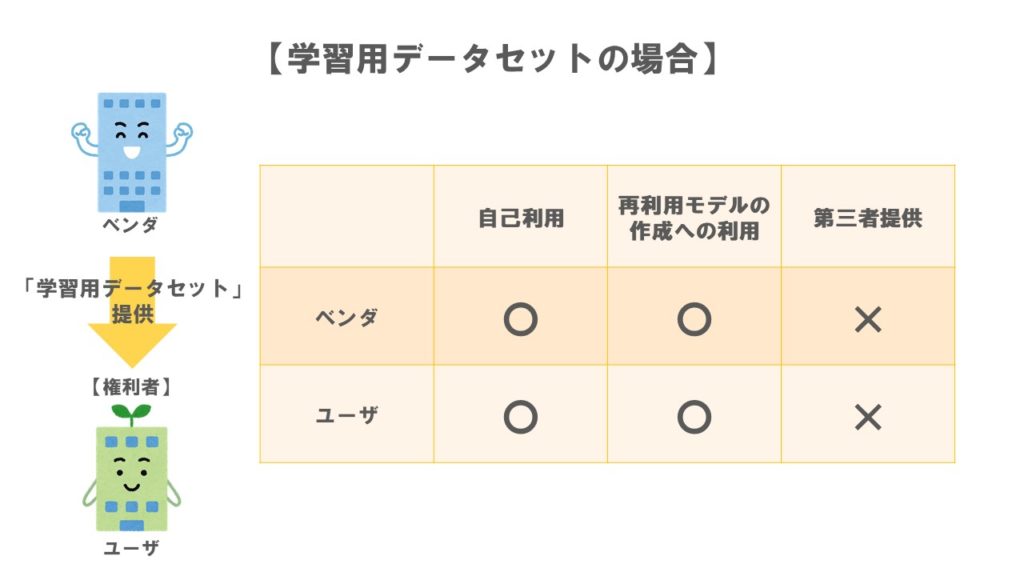

このケースにおける学習用データセットの提供に関しては、以下のように利用条件を設定することが考えられます。

-

- 【

自己利用

- 】

- ベンダとユーザは学習用データセットを自社の業務に必要な範囲で利用することができる

-

- 【

再利用モデルの作成への利用

- 】

- ベンダとユーザは学習用データセットを利用して再利用モデルを作成することができる

-

- 【

第三者提供

- 】

- ベンダとユーザは学習用データセットを第三者にを提供することはできない

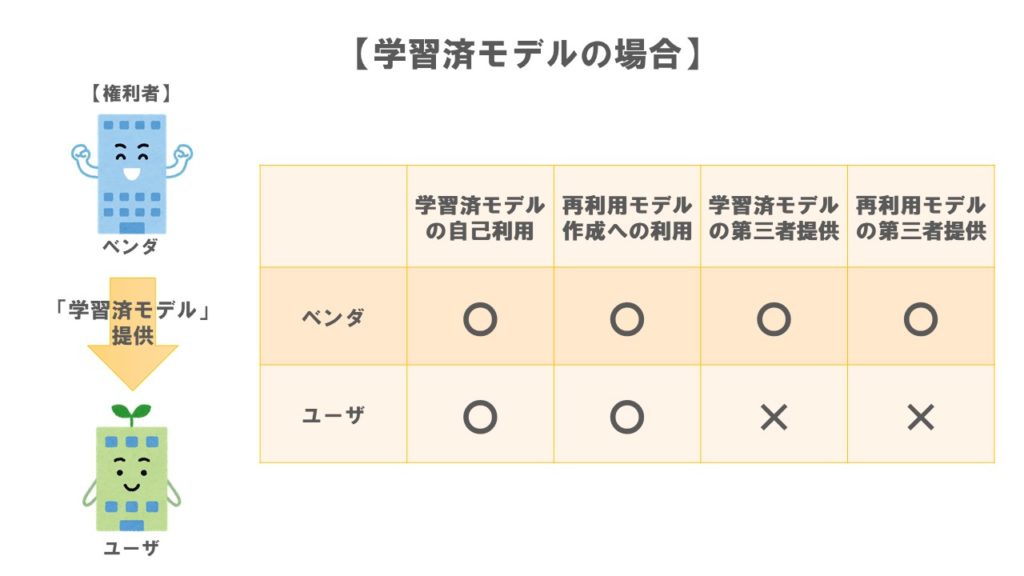

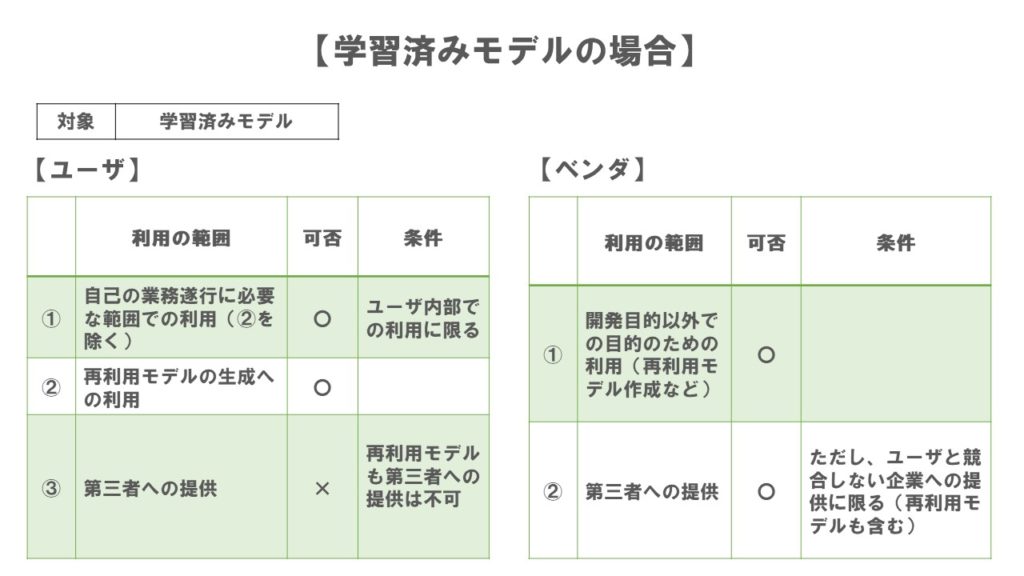

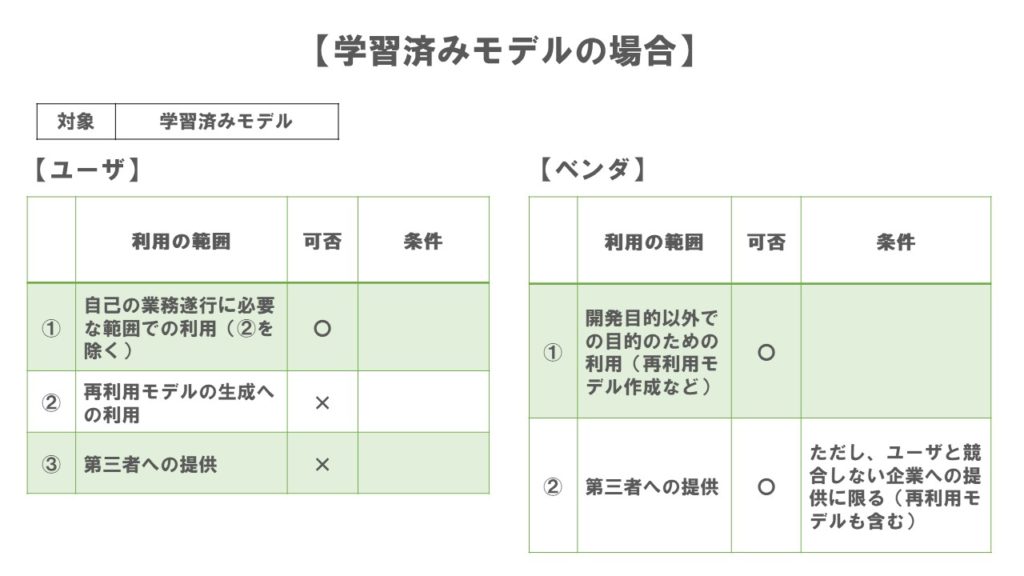

このケースにおける学習済みモデルの提供に関しては、以下のように利用条件を設定することが考えられます。

-

- 【

学習済みモデルの自己利用

- 】

- ベンダとユーザは学習済みモデルを自社の業務に必要な範囲で利用することができる

-

- 【

再利用モデル作成への利用

- 】

- ベンダとユーザは学習済みモデルを利用して再利用モデルを作成することができる

-

- 【

学習済みモデルの第三者提供

- 】

- ベンダはユーザと競合しない企業に対して学習済みモデルを提供できる

- ベンダは学習済みモデルを提供する際に、ユーザの競合企業に提供してはいけない期間を決める必要がある

- ユーザは学習済みモデルを第三者に提供することすることはできない

-

- 【

再利用モデルの第三者提供

- 】

- ベンダはユーザと競合しない企業に対して再利用モデルを提供することができる

- ベンダは再利用モデルを提供する際に、ユーザの競合企業に提供してはいけない期間を決める必要がある

- ユーザは再利用モデルを第三者に提供することはできない

以上のように、学習用データセットや学習済みモデルの権利がベンダに帰属し、ユーザに提供されるケースにおける利用条件を一覧表にまとめると、以下のようになります。

(3)利用条件一覧表

このように利用条件の一覧表を作成し、別紙としてAI開発の契約書に添付します。もっとも、以上の記載はあくまで一例にすぎませんので、利用契約書に利用条件一覧表を添付する際には、自社が結ぶ開発契約に見合った形式で利用範囲・利用条件を記載する必要があります。

3 ベンダが権利をもつ学習用データセットと学習済みモデルをユーザに一切提供しないケース

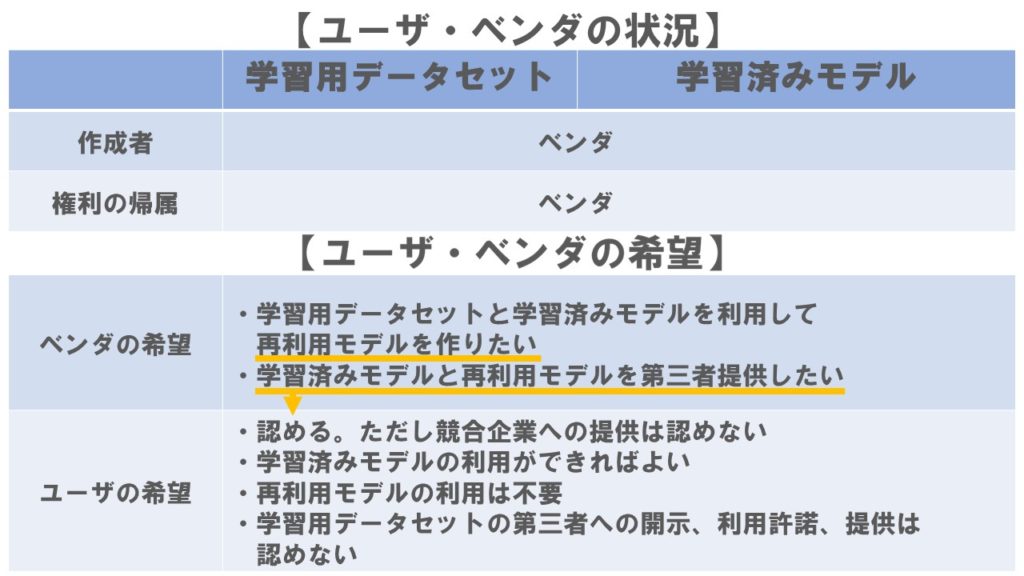

(1)ユーザ・ベンダの状況と希望

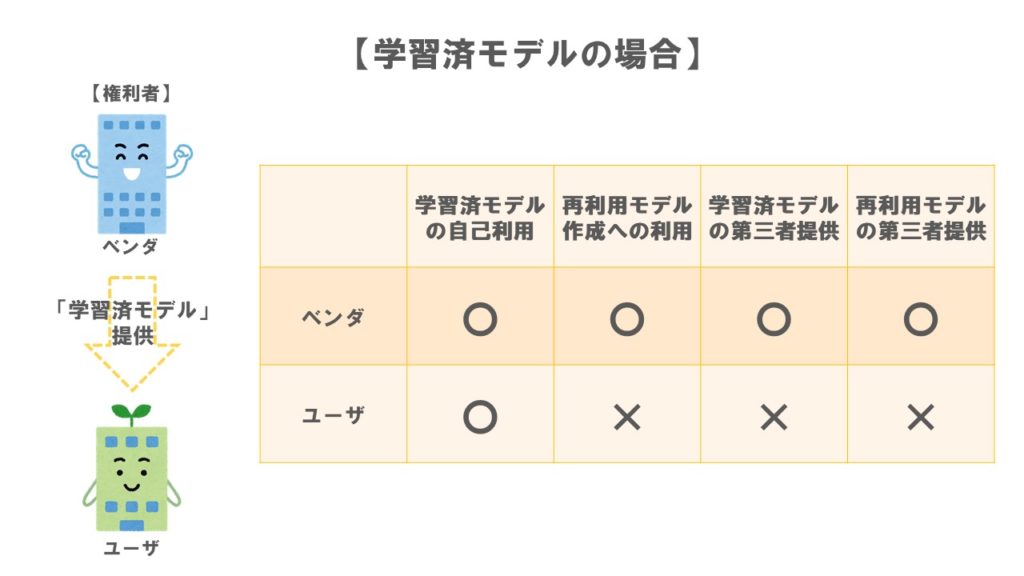

まずは、学習用データセットと学習済みモデルの生成過程とベンダが希望すると考えられる利用条件について見ていきましょう。下の図をご覧ください。

このケースでは、ベンダが作成し権利をもつ学習用データセットと学習済みモデルのどちらもユーザには提供されません。

もっとも、ユーザが「学習済みモデルの利用ができればよい」と言っているとおり、ベンダはユーザが学習済みモデルを利用できる環境を構築する必要があります。

具体的には、ユーザに学習済みモデルが保管されているサーバーへのアクセス権を認めて利用させる等の対応を取ることが挙げられます。

また、ベンダが再利用モデルの作成と学習済みモデルと再利用モデルの第三者提供を希望しているため、利用条件を設定する必要があります。

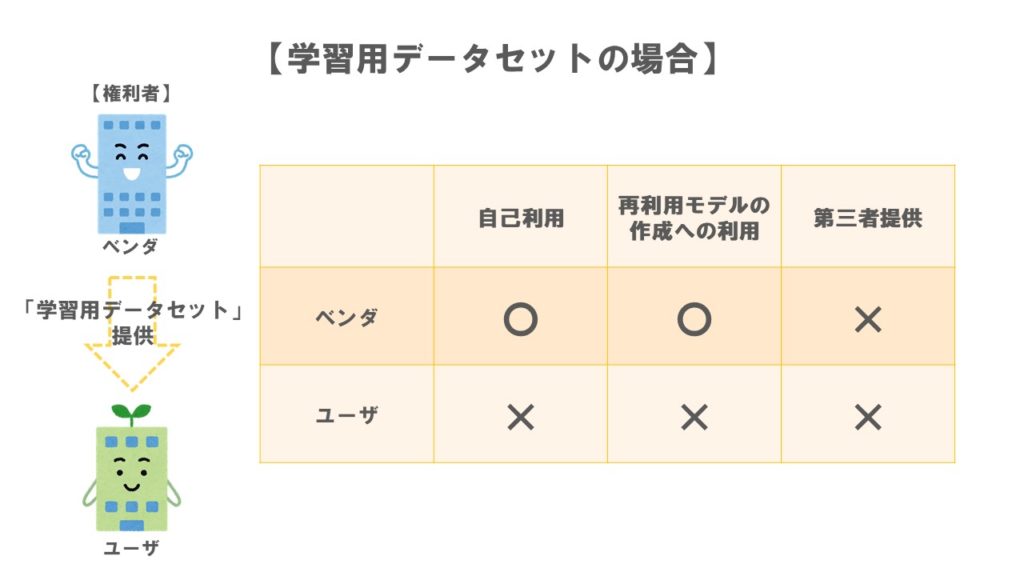

(2)前提となる利用条件

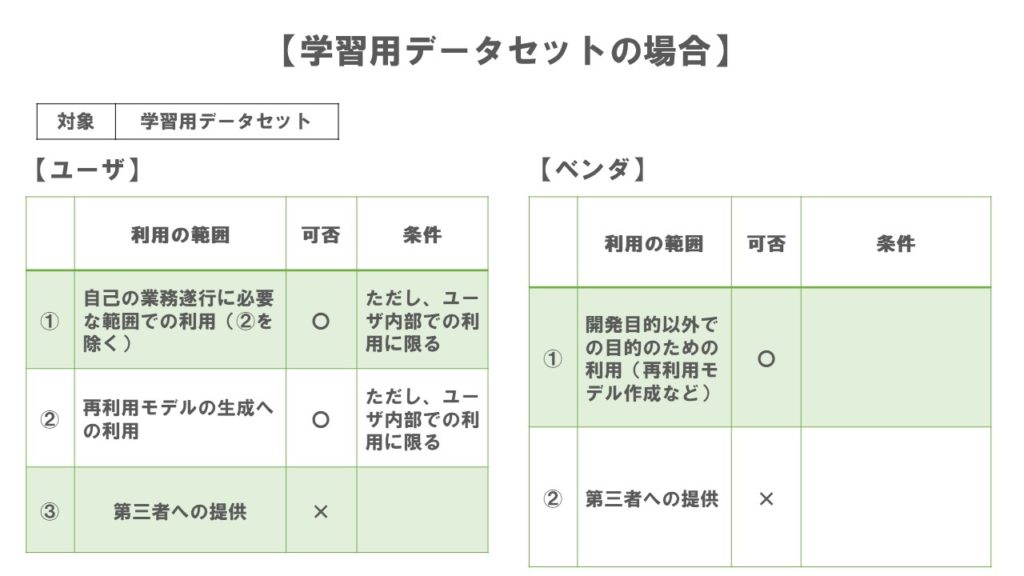

(1)で確認した状況とユーザ・ベンダの希望から考えられる利用条件を図で示すと以下のようになります。

このケースにおける学習用データセットの提供に関しては、以下のように利用条件を設定することが考えられます。

-

- 【

自己利用

- 】

- ベンダは学習用データセットを自社の業務に必要な範囲で利用することができる

- ユーザは学習用データセットを利用できない

-

- 【

再利用モデルの作成への利用

- 】

- ベンダは学習用データセットを利用して再利用モデルを作成することができる

- ユーザは再利用モデルを作成できない

-

- 【

第三者提供

- 】

- ベンダとユーザは学習用データセットを第三者にを提供することはできない

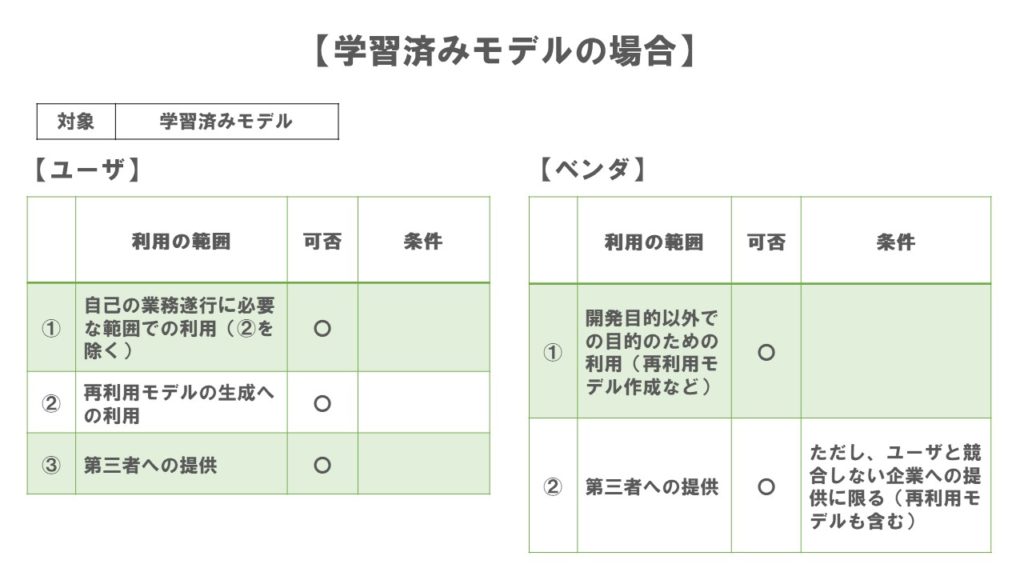

このケースにおける学習済みモデルの提供に関しては、以下のような利用条件が考えられます。

このケースにおける学習済みモデルの提供に関しては、以下のような利用条件が考えられます。

-

- 【

学習済みモデルの自己利用

- 】

- ベンダとユーザは学習済みモデルを自社の業務に必要な範囲で利用することができる

- 学習済みモデルはベンダからユーザに提供されないため、ユーザはベンダのサーバにアクセスする方法でモデルを利用する

-

- 【

再利用モデルの作成への利用

- 】

- ベンダは学習済みモデルを利用して再利用モデルを作成することができる

- ユーザは再利用モデルを作成できない

-

- 【

学習済みモデルの第三者提供

- 】

- ベンダはユーザと競合しない企業に対して学習済みモデルを提供できる

- ベンダは学習済みモデルを提供する際に、ユーザの競合企業に提供してはいけない期間を決める必要がある

- ユーザは学習済みモデルを第三者に提供することはできない

-

- 【

再利用モデルの第三者提供

- 】

- ベンダはユーザと競合しない企業に対して再利用モデルを提供することができる

- ベンダは再利用モデルを提供する際に、ユーザの競合企業に提供してはいけない期間を決める必要がある

- ユーザは再利用モデルを第三者に提供することはできない

以上のように、学習用データセットや学習済みモデルの権利がベンダに帰属し、ユーザに一切提供されないケースにおける利用条件を一覧表にまとめると、以下のようになります。

(3)利用条件一覧表

4 ユーザが権利をもつ学習用データセットと学習済みモデルが生成後にベンダからユーザに提供されるケース

(1)ユーザ・ベンダの状況

このケースにおいて、学習済みモデルなどの生成過程やユーザ・ベンダがそれぞれ希望する利用条件について見ていきましょう。下の図をご覧ください。

このケースでは、ベンダが作成した学習用データセットや学習済みモデルの権利は、ユーザに帰属しています。

このように作成者ではないユーザに権利が帰属しているのは、たとえば、学習用データセットに関して、ユーザのもつノウハウを用いて加工が行われた場合や、権利を帰属させるに値する対価をユーザが支払った場合などが挙げられます。

また、ユーザとベンダが再利用モデルの生成を希望し、ベンダが学習済みモデルと再利用モデルの第三者提供を希望しているため、利用条件を設定する必要があります。

(2)前提となる条件

(1)で確認した状況から考えられる利用条件を図で示すと、以下のようになります。

このケースにおける学習用データセットの提供に関しては、以下のように利用条件を設定することが考えられます。

-

- 【

自己利用

- 】

- ベンダとユーザはデータセットを自社の業務に必要な範囲で利用することができる

-

- 【

再利用モデルの作成への利用

- 】

- ベンダとユーザは学習用データセットを利用して再利用モデルを作成することができる

-

- 【

第三者提供

- 】

- ベンダとユーザは学習用データセットを第三者にを提供することはできない

このケースにおける学習済みモデルの提供に関しては、以下のように利用条件を設定することが考えられます。

-

- 【

学習済みモデルの自己利用

- 】

- ベンダとユーザはモデルを自社の業務に必要な範囲で利用することができる

-

- 【

再利用モデルの作成への利用

- 】

- ベンダとユーザは学習済みモデルを利用して再利用モデルを作成することができる

-

- 【

学習済みモデルの第三者提供

- 】

- ベンダはユーザと競合しない企業に対して学習済みモデルを提供できる

- ベンダは学習済みモデルを提供する際に、ユーザの競合企業に提供してはいけない期間を決める必要がある

- ユーザは学習済みモデルを第三者に提供することができる

-

- 【

再利用モデルの第三者提供

- 】

- ベンダは、ユーザと競合しない企業に対して再利用モデルを提供することができる

- ベンダは、再利用モデルを提供する際に、ユーザの競合企業に提供してはいけない期間を決める必要がある

- ユーザは再利用モデルを第三者に提供することができる

以上のように、学習用データセットや学習済みモデルの権利がユーザに帰属し、生成後にベンダからユーザに提供されるケースにおける利用条件を一覧表にまとめると、以下のようになります。

(3)利用条件一覧表

以上のようにケース別に見てくると、利用契約に基づき、提供される成果物について、ユーザとベンダのどちらに権利が帰属するのか、学習用データセットと学習済みモデルをどのように利用させたいのかなどの違いによって、利用条件も細かく変わってきます。

そのため、実際に提供される成果物やその権利関係をきちんと特定したうえで、ユーザ・ベンダにとって納得のいく利用条件を設定することが大切です。

5 小括

AIの開発過程で生じた学習用データセットなどの成果物や学習済みモデル(AI)の権利を手に入れることができなくとも、利用条件を定めるという方法があります。

利用条件を定めることで権利が手に入らなくとも、自身が望んだとおりに利用でき、また、権利帰属にこだわらないことで、交渉がスムーズにいく可能性もあります

今回紹介した、判断要素や交渉ポイントをもとにユーザとベンダで入念に話し合いを重ねて利用条件を設定してみてください。

6 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- AIの開発過程で生じた成果物の権利帰属でもめたときには、「利用条件」を設定するという解決方法がある

- 利用条件はユーザ・ベンダで自由に決めることができる

- 利用条件を設定することで、権利を手に入れることができなかった事業者も契約書に定められた利用条件の範囲内で、成果物を利用することができる

- 利用条件を決める際に考慮する要素は①当事者が提供したデータ・ノウハウ・創意工夫の価値、②当事者の技術力、③当事者が生成に割いた人的・物的コスト、④生成物の独自性・固有性・当事者にとっての有効性など、⑤支払われる対価やその条件などの5点である

- ユーザ・ベンダ間で利用条件について交渉する際のポイントは、①利用目的、②利用期間、③利用態様、④第三者への利用・譲渡、⑤利益配分の5点である

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。