対内直接投資とは?外為法改正がスタートアップに与える影響を解説!

はじめに

対内直接投資など、外国為替及び外国貿易法(いわゆる外為法)の内容の一部が改正されました。

この改正による影響を受けるのは、主にVC(ベンチャーキャピタル)ですが、実は、シードやシリーズAラウンドのアーリーステージのスタートアップにも無関係な話ではありません。

下手をすると、スタートアップの資金がショートしてしまい、それ以上の事業の継続が困難になってしまう事態になりかねません。

そこで、今回は、外為法の改正内容と、主にアーリーステージのスタートアップに与える影響について弁護士がわかりやすく解説していきます。

1 スタートアップに与える影響

外為法の改正がスタートアップに与える影響は、資金調達を行おうとしても、外為法の規制のせいでVCからの投資がスムーズにいかないおそれがあるということです。

特に、シードやシリーズAラウンドなどのアーリーステージのスタートアップは、運転資金に余裕があるわけではありません。VCからの投資が数日単位で遅れるだけでもキツイのに、それが数週間、あるいは1か月遅れたとなれば、事業を閉鎖せざるを得ないリスクまででてきます。

では、なぜ投資がスムーズにいかないおそれがあるのでしょうか。外為法の主な改正点は、「対内直接投資」に関してです。外為法の改正内容を確認する前に、まずは、対内直接投資とは何かや、対内直接投資を行う際のルールを確認しましょう。

2 対内直接投資とは

(1)対内直接投資とは

「対内直接投資」とは、外国投資家が日本の会社に対して、経営を支配することを目的として行う投資のことをいいます。法律用語のため、あまり馴染みのない言葉かもしれませんが、いわゆる対日直接投資と呼ばれる投資と同じ意味です。

逆に、日本の投資家が外国の会社に対して行う投資は「対外」となり、経営を支配することを目的としない、株式の保有による配当などのインカムゲインや株式の売却によるキャピタルゲインを得ることを目的とした投資を「間接投資」といいます。

(2)対内直接投資にあたる行為とは

対内直接投資にあたるとされる行為には、複数の行為があります。

たとえば、

- 日本の上場会社の発行済み株式総数の10%以上を取得すること

- 日本の非上場会社の株式を取得すること

といった行為は、対内直接投資にあたります。

上記のとおり、非上場会社の株式の取得に関しては、10%以上という条件がついていないことから、1株でも外国投資家が取得する場合には、対内直接投資に該当することになります。

イグジットで上場を目指すスタートアップは、非上場会社です。

そのため、外国投資家が投資を行い、スタートアップが株式を渡す場合、対内直接投資にあたることになります。

(3)外国投資家とは

①外国投資家とは

「外国投資家」をざっくり説明すると、以下のいずれかにあたる者のことをいいます。

- 日本国外に住む個人(非居住者の個人)

- 外国の法令に基づいて設立された法人その他の団体、または外国に事務所を有する法人その他の団体(日本国内の支店も含みます)

- ①・②の者に直接または間接に保有される議決権の合計が50%以上を占める会社

- 日本国外に住む個人が役員または代表権限を有する役員のいずれかが過半数を占める日本法人その他の団体

②判断のポイント

外国投資家にあたるか否かは、

- どこの国に住んでいるか?

- どこの国で働いているか(事業を行っているか)?

などといったポイントやその期間をもとに判断されます。

つまり、単純に日本国籍を持っているから、外国投資家にあたらないということにはならないのです。

たとえば、日本国籍を持っていても、日本国外の支店で働いている人や日本に一時帰国しかしていない人が投資を行った場合には、「外国投資家」にあたる可能性があります。

また、日本国外に本店がある会社の日本の現地法人が投資を行った場合も「外国投資家」にあたる可能性があります。

③VCは外国投資家にあたるか

同じ問題は、VCにもおよびます。

たとえば、VCが外国の法令に基づいて設立されている場合には外国投資家にあたります。

また、VCの出資者に日本国外に住む個人や外国法人が含まれている場合、その個人や外国法人が外国投資家にあたる可能性があります。

では、外国投資家にあたる場合、どのようなルールを守らなければいけないのでしょうか。

(3)対内直接投資を行う際のルール

このように、対内直接投資は、「外国投資家」と「日本の会社」の取引だといえます。

そのため、外国との取引が正常に発展し、日本や国際社会の平和・安全が維持されるよう、外国との取引に関してルールを設けている外為法のルールを守る必要があります。

外為法上、対内直接投資を行う場合、外国投資家は、例外的に手続不要とされている場合を除いて、取引前の事前届出か取引後の事後報告を行わなければいけないことになっています。

この事前届出や事後報告は、外国投資家が日本銀行を必要書類を提出する形で行われます。

事前届出が必要なのか、事後報告が必要なのか、それとも一切届出も報告も不要なのかは、主に外国投資家が投資を行う投資先の日本の会社が行っている事業によって判断されます。

対象となる事業にも変更があり、その範囲が拡大されたため、後の項目で詳しく解説します。

そして、事前届出が必要な場合、日本銀行が届出を受理した日から30日間は投資を実行することが禁止されます。この禁止期間は、通常2週間に短縮されることになっていますが、必ず2週間に短縮されるわけではありません。また、審査の関係で、場合によっては、禁止期間を5か月まで延長することも可能になっています。

そのため、VCがスタートアップに投資をする際にも、対内直接投資にあたる場合、日本銀行への事前届出が受理されてから30日間(短縮されれば2週間)は、投資を実行することができない可能性があります。

以上から、VCが行うスタートアップへの投資がスムーズにいかないおそれがあるのです。

そして、外為法は、告示、政令、命令によって、その内容が変更されています。

変更点のひとつとして、事前届出が必要な対象業種の追加があったため、VCが行うスタートアップへの投資がスムーズにいかないおそれがこれまで以上に高まっています。

以降の項目では、外為法の具体的な改正点を確認しましょう。

3 外為法の改正のポイント

対内直接投資における外為法改正の主なポイントは以下の2つです。

- 事前届出が必要な対象業種の追加

- 対内直接投資にあたる行為の見直し

4 事前届出が必要な対象業種の追加

(1)対象業種

繰り返しとなりますが、事前届出が必要なのか、事後報告が必要なのか、それとも一切届出も報告も不要なのかは、主に外国投資家が投資を行う投資先の日本の会社が行っている事業によって判断されます。

外為法の改正により対内直接投資を行う場合に、事前届出が必要な対象業種が追加され、その範囲が拡大されました。

このように、対象業種が追加されたのは、国の安全保障上、重要な先端テクノロジーや製品が国外に流出してしまうことを防ぐためです。

事前届出が必要な具体的な対象業種は以下のとおりです。

【対象業種】

-

<情報処理関連の機器・製品製造業種>

- 集積回路製造業

- 半導体メモリメディア製造業

- 光ディスク・磁気ディスク・磁気テープ製造業

- 電子回路実装基板製造業

- 有線通信機械器具製造業

- 携帯電話機・PHS電話機製造業

- 無線通信機械器具製造業

- 電子計算機製造業

- パーソナルコンピュータ製造業

- 外部記憶装置製造業

-

<情報処理関連のソフトウェア製造業種>

- 受託開発ソフトウェア業

- 組込みソフトウェア業

- パッケージソフトウェア業

-

<情報通信サービス関連業種>

- 地域電気通信業(★)

- 長距離電気通信業(★)

- 有線放送電話業

- その他の固定電気通信業(★)

- 移動電気通信業(★)

- 情報処理サービス業

- インターネット利用サポート業(★)

なお、(★)マークがないものは、今回の改正により新規に追加された業種です。

一方、(★)マークがあるものは、改正前から事前届出が必要な業種となっていましたが、事前届出が必要となる範囲が拡大された業種です。

たとえば、地域電気通信業については、改正前は電気通信事業法上の登録が必要な場合に限って対象業種となっていましたが、改正後はその限定が撤廃されています。

この対象業種からもわかるとおり、IT系の業種が大量に追加されています。

そのため、IT系の事業を行っているスタートアップに外国投資家が投資を行う事前届出を行う必要があることになります。

(2)スタートアップが意識しなければいけないこと

実際に事前届出を行わなければならないのは、外国投資家です。

そのため、実際にスタートアップが何か手続きを行う必要があるわけではありません。

もっとも、スタートアップが特にIT系の事業を行っている場合には、

- VCからの求めに応じて正確に事業内容を伝えること

- VCからの投資が遅れる可能性があることを覚悟しておくこと

が大切だといえます。

外国投資家が関わる場合、時間がかかることを覚悟し、余裕を持ってVCと投資の日程を調整することで、スタートアップは、突然の投資の遅れに焦ることを回避できると考えられます。

(3)改正内容が適用されるタイミング

適用されるタイミングは、改正内容ごとに異なっています。そのため、いつからそのルールが適用されるのか注意して置く必要があります。

たとえば、事前届出が必要な対象業種の拡大については、2019年8月31日以降に行う対内直接投資に適用されます。

5 対内直接投資にあたる行為の見直し

(1)見直しの背景

対内直接投資にあたる行為が見直され、これまであたらないとされていた行為も対象に含まれることになりました。今回の見直しは、投資の方法や経営への関与の方法が多様化しており、現行の外為法では対応しきれなくなったことを背景としています。

主に上場企業向けの見直しとなりますが、一部、非上場の会社にも関係する事項があります。

今回は、非上場の会社向けの改正内容に絞って解説していきます。

(2)対内直接投資にあたる行為の追加

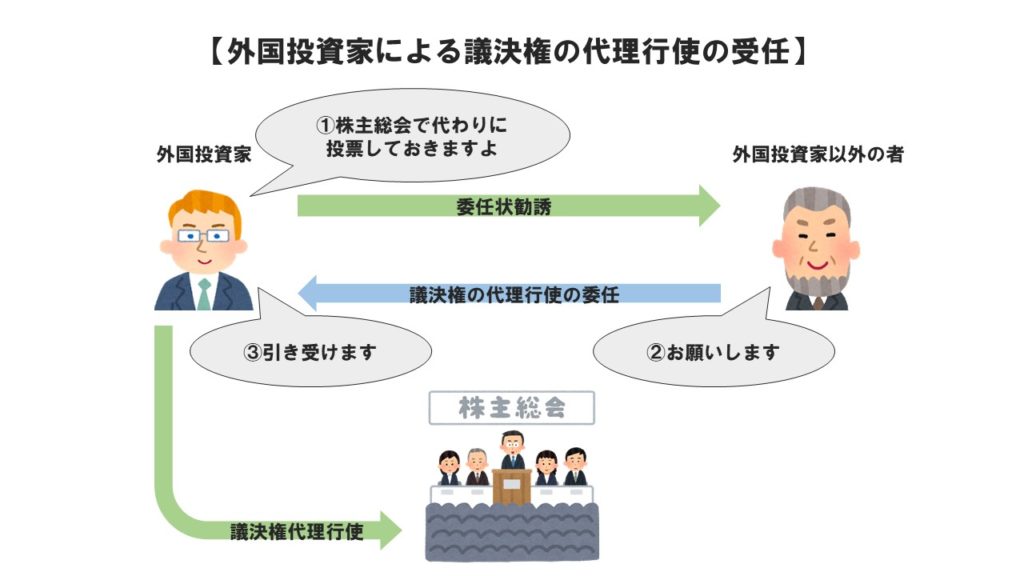

外国投資家が議決権の代理行使を引き受ける行為が対内直接投資にあたる行為に追加され、この行為を行う場合には外国投資家による事前届出が必要になりました。

「議決権」とは、株主総会の決議に参加して、賛成・反対の票を入れることができる株主の権利のことをいいます。

「株主総会」とは、会社の経営方針などの運営に関する事項や、資産の使い方について決められる会議のことをいいます。

もっとも、株主総会の開催日によっては、株主は参加したくても参加できないこともあります。

そのため、株主には、「代わりに○○さんに投票をお願いします」と、代わりの者を株主総会に参加させて投票させること(議決権の代理行使)が認められています。

今回、対内直接投資の行為に追加されたのは、この議決権の代理行使を外国投資家が引き受ける行為です。

外国投資家が議決権の代理行使を引き受ける行為をわかりやすく図にすると以下のとおりとなります。

もっとも、すべての議決権の行使が対象となっているわけではありません。

以下に挙げた会社の経営を実質的に支配または経営に重要な影響を与える可能性のある議案に限定されています。

- 取締役の選任または解任

- 取締役の任期の短縮

- 目的の変更に関する定款の変更

- 種類株式に関する定款の変更

- 事業譲渡

- 会社の解散

- 吸収合併契約

- 新設合併契約

たとえば、海外で事業を行っており、日本に一時帰国している日本国籍の者も外国投資家にあたる場合があります。

スタートアップが手続を行わなければいけないわけではありませんが、外国投資家による議決権の代理行使が想定される場合は、事前に外国投資家に事前届出に関する注意喚起を行うことが重要だと考えられます。

(3)改正内容が適用されるタイミング

対内直接投資にあたる行為の見直しについては、2019年10月26日から適用されます。10月26日以降に一定の議案について議決権の代理行使を引き受ける行為を行う予定の外国投資家は、事前届出を行う必要があります。

6 小括

外為法の一部改正により、対内直接投資に関して、外国投資家へのルールが厳しくなりました。

VCからスタートアップが投資を受けようと思っても、外国投資家が出資をしていたり、外国設立のVCだと、事前届出との関係で、スムーズに投資を受けられない可能性があります。

特に、シードやシリーズAラウンドといったアーリーステージのスタートアップにとっては、スムーズに投資を受けることができるか否かは死活問題と考えられます。

そのため、外国投資家が関わる場合、時間がかかることを覚悟し、余裕を持ってVCと投資の日程を調整することが大切だといえます。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりになります。

- 外為法の改正により、VCからの投資がスムーズにいかないおそれがある

- 「対内直接投資」とは、外国投資家が日本の会社に対して、経営を支配することを目的として行う投資のことをいう

- 非上場会社の株式の取得に関しては、1株でも外国投資家が取得する場合には、対内直接投資に該当する

- VCの出資者に日本国外に住む個人や外国法人が含まれている場合、その個人や外国法人が外国投資家にあたる可能性がある

- 対内直接投資を行う場合、外国投資家は、例外的に手続不要とされている場合を除いて、取引前の事前届出か取引後の事後報告を行わなければいけない

- 事前届出が必要な場合、日本銀行が届出を受理した日から30日間は投資を実行することが禁止される

- 外為法改正により対内直接投資を行う場合に、事前届出が必要な対象業種が追加され、その範囲が拡大された

- スタートアップが特にIT系の事業を行っている場合には、①VCからの求めに応じて正確に事業内容を伝えること、②VCからの投資が遅れる可能性があることを覚悟しておくこと、が大切である

- 外為法改正により外国投資家が議決権の代理行使を引き受ける行為が対内直接投資にあたる行為に追加された

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。