オンライン診療を規制する法律は?時限的措置の5つのポイントを解説

はじめに

新型コロナウイルス感染症の拡大により、オンライン診療のニーズは高まっています。

オンライン診療をはじめ、医療とテクノロジーを組み合わせたサービス(いわゆるメドテック)はこれまでにも存在していましたが、今般の新型コロナウイルス感染症拡大の危機的状況のなかで、医療機関で直接受診することによる感染リスクを回避する必要性が高まりました。

加えて、新型コロナ感染者以外の患者が直接医療機関で受診することが困難になり、また、医療機関の需要増により医療従事者の負担が格段に重くなりました。

このような状況下で、オンライン診療に対する需要はいっそう高くなっています。

現在では、このようなオンライン診療の場を提供する事業者も複数存在しますが、このような事業を規制する法律には、どのようなものがあるのでしょうか。

そこで今回は、オンライン診療について、新型コロナウイルス感染症拡大による時限的措置にも触れながら、弁護士がわかりやすく解説していきます。

(※この記事は、2020年6月現在の情報を元に書かれています)

1 オンライン診療とは

「オンライン診療」とは、医療機関に足を運んで対面で診療をしなくても、情報通信機器を利用することにより、遠隔でリアルタイムにより行う診療行為のことをいいます。

オンライン診療と似たシステムに「遠隔医療」がありますが、遠隔医療は単に情報通信機器を利用した健康増進や医療に関する行為を指すのに対し、オンライン診療はリアルタイムで診察を行うという点に違いがあります。

オンライン診療では、生活習慣病などの慢性疾患などにより定期的な通院が必要な患者について、一部をオンライン診療に切り替えるといったことが可能です。

オンライン診療が普及することにより、患者と医師の利便性の向上を図ることができます。

2019年に実施された厚生労働省の調査によれば、オンライン診療料の施設基準の届出をしている医療機関は、病院が51.4%(うち実施は24.3%)、診療所が47.6%(うち実施が16.1%)となっています。

ここでいう「オンライン診療料の施設基準の届出」とは、医療機関がオンライン診療料を算定するために必要となる届出のことをいいます。

(1)オンライン診療のポイント

厚生労働省が発表しているガイドラインでは、オンライン診療を行う際の主なポイントとして、以下の点があげられています。

- 初診は、原則として直接対面による方法で診療を行うこと

- 急変した患者に適切に対応できる体制を整備しておくこと

- 原則として、医師と患者の双方において本人確認を行うこと

- 患者がオンライン診療を受ける場所は、対面診療と同じように清潔で安全であること

- 患者のプライバシーが保たれ、物理的に外部から隔離された場所で行うこと

- 特定多数人を対象としたオンライン診療を行う場合は、診療所の届出をすること

オンライン診療は、診療へのアクセスの利便性が高まる反面、対面診療では可能なことがオンライン診療では対応できないといったことが生じます。

そのため、オンライン診療では、できるだけ対面診療と同じ条件・環境を備えるといった視点をもつことがポイントになってきます。

また、オンライン診療は、対面ではない分、医師との意思疎通が難しい側面もあります。

そのため、自分で心身の状態を十分に説明できない場合など、医師との意思疎通に難がある場合には、オンライン診療を利用するかどうかを慎重に検討する必要があります。

(2)メリット・デメリット

オンライン診療のメリットとしては、次のような点が挙げられます。

- 感染症の流行時でも医療機関に直接行かずに済むため、二次感染リスクを負わない

- 離島や僻地などでも限られた範囲で医療機関にアクセスしやすくなる

- 予約時間にオンラインで対応するため、待ち時間が少なくなる

- 薬を受け取りに行く手間が省ける

一方で、以下のようなデメリットもあります。

- 対面ではないため、全ての診療には向かない

- 画面越しの診療になる分、患者についての情報量が少なくなり、症状を医師が正確に把握できない可能性がある

- WebカメラやPC、アプリなどのツールなどを使いこなす必要があるため、高齢者やデジタル機器の扱いに慣れていない人には難しい

このように、オンライン診療では、一定の状況下で二次感染のリスクを回避できるという大きなメリットがあり、また、病院に出向くといった手間を省くことができます。

もっとも、対面でない診療には限界があるため、患者には様々な制約が課される可能性があります。

オンライン診療は、患者からその求めがある場合にはじめて成立するものであるため、オンライン診療を提供する医療機関は、患者が合理的に判断できるように、メリット・デメリットに係る情報を十分に提供する必要があります。

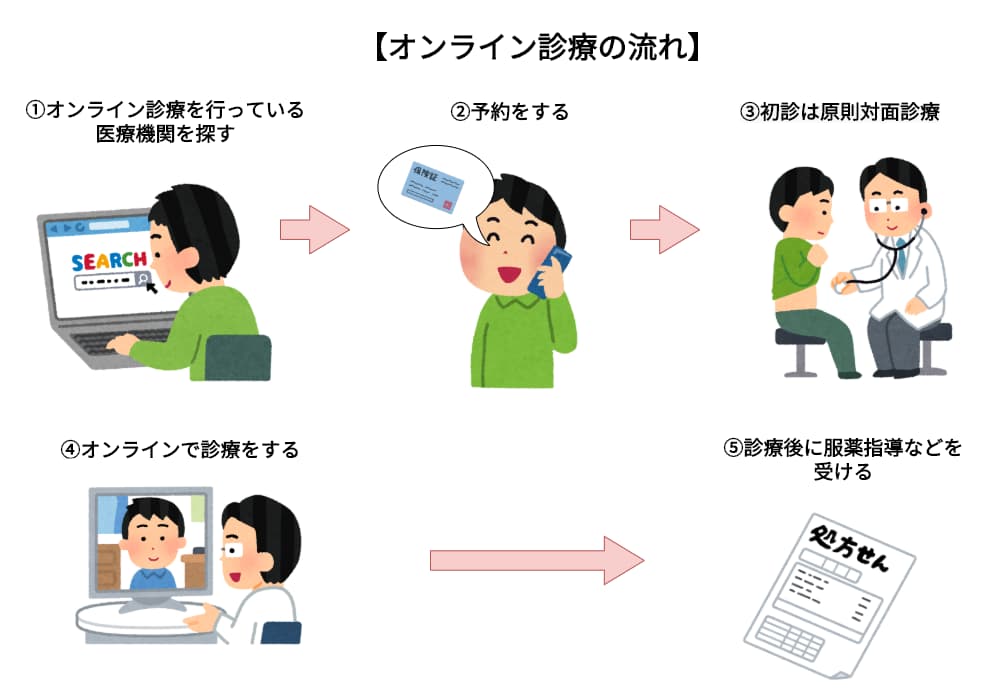

(3)オンライン診療の流れ

オンライン診療の基本的な流れは以下の通りです。

①オンライン診療を行っている医療機関を探す

まずは、オンライン診療に対応している医療機関を患者が探します。

オンライン診療に対応している医療機関は、厚生労働省が公開している対応医療機関リストで確認することができます。

②予約をする

オンライン診療を受診する医療機関が決まれば、予約をします。

予約時には、保険証などに記載されている個人情報を医療機関に伝えます。

③初診は原則対面診療

オンライン診療を受ける場合であっても、初診は原則として直接対面による診療であることが必要です。

④オンラインで診療を受ける

直接対面による初診後、医療機関が指定する方法で医師によるオンライン診療を受診します。

⑤診療後に服薬指導などを受ける

診療を終えると治療費を支払います。支払方法は医療機関によって異なっており、クレジットカード決済に対応しているところもあります。

また、服薬指導や処方箋の発行がある場合は、これらをオンラインで済ませます。

医療機関によっては、患者の自宅に薬を配送するサービスを導入しているところもあります。

このように、導入しているオンライン診療のツールは医療機関によって様々で、必ずしも統一の規格があるわけではありません。

2 オンライン診療ビジネス

オンライン診療の場を提供する代表的なプラットフォーマーは、以下の3つとなります。

- curon(クロン)

- CLINICS(クリニクス)

- CARADAオンライン診療

(1)curon(クロン)

curon(クロン)は、株式会社MICIN(マイシン)が2016年4月から提供を開始したオンライン診療サービスです。

同サービスを利用する患者には、アプリ利用料等が発生しますが、医療機関は、無料でシステムを導入することができ、月額固定費も無料です。

そのため、オンライン診療を利用する患者が少ない月があっても、維持費がかかることがありません。

クロンは、オンライン診療の予約から処方の受け取りまでを一つのサービスで完結できるようになっており、患者にとっては、大変便利なサービスとなっています。

(2)CLINICS(クリニクス)

CLINICS(クリニクス)は、株式会社メドレーが2016年2月から提供を開始したオンライン診療サービスです。

クリニクスは、オンライン診療の予約からカルテ、会計、そしてレセプトといったシステムを一つにしたクラウド型診療支援システムです。

患者は、診療の予約から処方の受け取りまでを一つのサービスで完結することができ、また、医療機関は、クラウド型カルテをその他の機器と接続するなどして、負担を大きく軽減することができます。

患者は、アプリを無料で利用でき、iPhoneやアンドロイド、PCで利用可能です。

(3)CARADAオンライン診療

https://lp.telemedicine.carada.jp/

CARADAオンライン診療は、株式会社カラダメディカが提供するオンライン診療サービスです。

医療機関はPCやタブレット端末、患者はiPhoneやアンドロイド、PCで利用することが可能です。患者は、システム利用料としてオンライン診療・相談1回につき500円(税別)がかかります(2020年9月までは無料)。

CARADAオンライン診療サービスにおいても、オンライン診療の予約から処方の受け取りまでを一つのサービスで完結できるようになっています。

以上のように、代表的な3つのプラットフォーマーを見てきましたが、いずれもスマートフォンやパソコンを使い、予約から受診料などの決済、薬の配送までを一元で管理できるツールとなっています。

また、業界団体として、一般社団法人日本医療ベンチャー協会が発足し、業界内の情報の一元化、外部に向けての情報発信などを行っています。

3 オンライン診療をするための遵守事項

これまで、オンライン診療をするためには、最低限遵守すべき事項がありました。

具体的には、主に以下のような事項です。

- 原則として初診は対面であること

- オンライン診療を実施する前に、患者にかかる診療計画を定め、2年間保存すること

- 患者の急変を想定した適切な体制を整備しておくこと

- 原則として、医師と患者の双方が身分証を使って本人確認を行うこと

- 新たな疾患に対する医薬品の処方を行う場合は、原則として、直接の対面診療によること

- オンライン診療は、患者のプライバシーを確保できる空間で行うこと

- 特定多数人を対象としてオンライン診療を行う場合には、診療所の届出を行うこと

このように、従来は、オンライン診療をする場合であっても、初診は原則として対面であることが必要でした。

これに加え、初診から6ヵ月以上が経過していること、かつ、毎月同じ医師から対面診療を受けていることもオンライン診療を受けるための条件とされていました。

また、患者の急変といった緊急時には、およそ30分以内に診療できる体制を整備しておく必要がありました。

さらに、オンライン診療で対応できる対象疾患にも制限が設けられています。

具体的には、糖尿病や喘息、高血圧などの慢性期にある疾患であって、特定の医学管理料が医療機関によって算定されていることが必要です。

以上のように、従来において、オンライン診療を行うためには、さまざまな制約が課されており、これらの制約は基本的に今後も課されることになります。

もっとも、今般新型コロナウイルスの感染が拡大したことに伴い、厚生労働省はガイドラインを一部変更することにより、これらの遵守事項の一部を以下のように緩和しました。

4 新型コロナウイルス感染による時限的・特例的な取扱い

新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、感染防止の観点などからオンライン診療の需要・必要性が飛躍的に高まりました。

このような状況にある中、厚生労働省は、2020年4月にガイドラインの一部を変更しました。その結果、従来に比べ、オンライン診療へのアクセスが容易になりましたが、医療機関と薬局は、以下の点に留意する必要があります。

(1)医療機関

従来は、原則として、初診は直接対面診療を行う必要がありました。

ですが、患者からオンライン診療を求められた場合において、医師が適当であると判断した場合には、初診からオンライン診療を実施できるようになりました。

医療機関が留意すべき点は、オンライン診療を初診から実施するか、2回目以降の診療から実施するかで異なります。

①初診から実施する場合

初診からオンライン診療を実施するためには、以下の3つの条件を満たしていることが必要です。

-

ⅰ)初診からオンライン診療を実施することに適さない病状、生ずる可能性のある不利益、急変時の対

応などについて、医師から患者に十分な説明をしたうえで、その内容を診療録に記載すること

ⅱ)対面診療が必要な場合は、速やかに対面診療に移行するか、それが難しい場合には、事前に承諾を

得ている他の医療機関に速やかに紹介すること

ⅲ)患者のなりすまし防止、虚偽申告による処方の防止の観点から、一定の措置を講じること

ⅲ)にある「一定の措置」とは、たとえば、患者の被保険者証により受給資格を確認したり、電話を使った診療を行う場合は、患者の被保険者証のコピーをファクシミリやメールで送ってもらうことにより受給資格を確認することが挙げられます。

また、虚偽申告による処方が疑われる場合には、所在地の都道府県にその旨を報告するなどして、都道府県とともに、同じような事例が発生しないよう努めることが挙げられます。

②2回目以降の診療から実施する場合

2回目以降の診療からオンライン診療を実施する場合は、主に以下の4つの条件を満たしていることが必要です。

-

ⅰ)既に対面で診断した患者について、あらかじめ診療計画が作成されていない場合であっても、それ

までに処方されていた医薬品を処方して差し支えないこと

ⅱ)オンラインにより初診を行い、2回目以降の診療もオンラインで実施する場合には、医学的な観点か

らオンライン診療を行って差し支えないこと

ⅲ)過去の診療録や健康診断の結果などにより、可能なかぎり、患者の基礎疾患の情報を把握したうえ

で、診断・処方を行うこと

ⅳ)感染が収束した後に診療を継続する場合には、直接の対面診療を実施すること

ⅰ)について、それまでにも定期的にオンライン診療を実施している場合には、事前に作成していた診療計画に、発症が予測できる症状の変化を追記したうえで、診療計画について変更がありうることを患者に説明し同意を得ておく必要があります。

他方で、それまでに定期的なオンライン診療を実施していない場合には、オンライン診療により発生しうる不利益や予測される症状の変化などを患者に説明し同意を得ておく必要があります。

このほかにも、医療機関は、薬局と連携を図り処方箋を適切に取扱わなければならず、また、オンライン診療の実施状況を毎月都道府県に報告する必要があります。

(2)薬局

薬局において留意すべき点は、主に、処方箋の取扱いと服薬指導、そして、薬剤の配送の3点です。

①処方箋の取扱い

薬局は、処方箋の原本を入手するまでは、ファクシミリなどで受け取った処方箋に基づいて調剤等を行う必要があります。

また、医療機関から処方箋の原本を入手した際には、ファクシミリなどで受け取った処方箋情報とともに保管することが求められます。

②服薬指導

発生しうる不利益や服薬状況の把握方法などについて、薬剤師から患者に対して十分に説明を行うことが必要です。

また、患者に初めて調剤した薬剤については、患者の状態や薬剤の性質を考慮したうえで、服用期間中にその状況を把握したり、副作用が出ていないかどうかを確認することが求められます。

さらに、服薬指導を対面で実施する必要があると判断した場合には、速やかに対面での服薬指導に切り替える必要があります。

③薬剤の配送

薬剤は、患者と相談をしたうえで、品質が保持された形で渡される必要があります。

そのため、品質に特に注意しなければならない薬剤などは、もっとも適切な方法で患者の手元に届くよう工夫しなければなりません。

たとえば、薬局の従業員が直接患者に届けたり、反対に、患者やその家族などに来局してもらい薬剤を手渡す方法などが挙げられます。

また、薬剤を郵送するような場合には、薬剤が患者の手元に渡ったかどうかを電話などで確認することが必要です。

以上のように、新型コロナウイルスの感染拡大により、オンライン診療の必要性が高くなっているといえますが、オンライン診療を実施するためには、医療機関や薬局などにおいて、きちんと実施条件をクリアしておく必要があります。

厚生労働省によれば、これらの措置は新型コロナウイルスの感染拡大を考慮した時限的な対応とされています。

これは、新型コロナウイルスの感染が継続している間、コロナ軽症者やコロナ以外の患者が医療機関で受診することが困難になることが想定されるためです。

また、厚生労働省は、原則として3ヶ月ごとに、感染状況や医療機関、薬局の対応や医療安全などの観点から、改善のための検証を行っていくという方針を示しているため、今後の感染状況や、それに基づく厚生労働省の動向に注意が必要です。

5 小括

新型コロナウイルスの感染拡大で、オンライン診療への注目が集まっています。オンライン診療は、通院や対面診療に比べ、人や時間を割く必要がないため、医療資源を有効に使うための手段として市場の拡大が期待されます。

もっとも、対面診療に比べるとオンライン診療には一定の限界があるため、その限界を十分に踏まえたうえで、クリアしなければならない条件や遵守すべきルールなどを十分に理解しておく必要があります。

新型コロナウイルスの感染状況や医療機関を取り巻く状況の変化によっては、今後もガイドラインが更新される可能性があります。

引き続き、感染状況や厚生労働省の動向を注視する必要があります。

6 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- オンライン診療は、スマホやPCなどの情報通信機器を利用し、リアルタイムで診察や診断結果の伝達、処方箋の発行などを可能にするものである

- 医療機関を対象として、オンライン診療の予約から決済、薬の配送までを一元管理できるツールを提供する医療ベンチャーが少なくとも6社登場している

- 従来、オンライン診療をするためには、「原則として初診から6ヶ月間、毎月同じ医師が対面診療をしていること」が条件となっていた

- 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、初診の患者もオンライン診療を利用できるようになるなど、規制が緩和された

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。