グレーゾーン解消制度の利用方法は?3つの事例とともに弁護士が解説

はじめに

革新的な技術やアイデアで、今までにない新しいビジネスモデルを考えついたときは、法律の規制が気になるところです。

せっかく立ち上げた事業が、実は法律で規制されるということが後にわかったら、それまでの努力が徒労に終わるおそれがあります。

事業者は、大きな損失を受けるうえ、場合によってはペナルティを受ける可能性もあります。

そこで活用したいのが、新事業に規制が及ぶかどうかをあらかじめ確認できる「グレーゾーン解消制度」です。

今回は、この「グレーゾーン解消制度」について弁護士がわかりやすく解説します。

1 グレーゾーン解消制度について

自社が新たに事業を始める際、その事業がどのような法律上の規制を受けるかという点は、事業者にとって、極めて重要な問題です。

事業の内容によっては、法律に抵触していたり、あらかじめ許可や登録を受けることが必要であったりすることもあります。

また、そもそも新事業が規制対象となるかどうかを判断することが難しい場合もあります。

このような場合に、事業者が利用できるのが「グレーゾーン解消制度」です。

(1)グレーゾーン解消制度とは

「グレーゾーン解消制度」とは、事業者が新規事業を始めるときに、自社の事業に何らかの規制が適用されるかどうかを照会できる制度です。

事業の開始にあたり、国の「お墨付き」があれば、安心して事業を始めることができます。

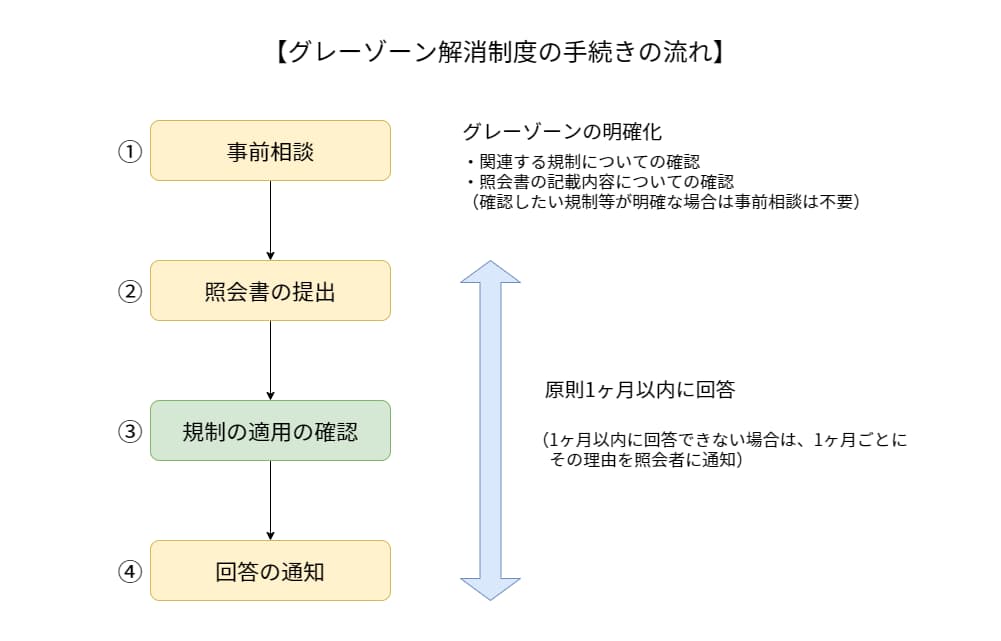

グレーゾーン解消制度を利用する際の手続きは、下の図のようになっています。

①事前相談

事業者において、自社の事業計画と確認したい点をまとめ、事業所管省庁に事前相談を行います。事業者は事前に相談を行うことで、わかりやすい回答を得るために必要なサポートを受けることができます。

②照会書の提出

事業者は、照会書を作成して、事業を所管する省庁に提出します。

③規制の適用の確認

事業を所管する省庁は、それぞれの規制を所管する省庁に対して、照会書に対する回答を要請します。

要請を受けた規制所管省庁は、規制の適用の有無を判断して、事業所管省庁に回答します。ここでいう回答期間は、原則として1ヶ月以内ですが、1ヶ月以内に回答できない場合には、1ヶ月ごとにその理由を事業者に通知します。

④回答の通知

事業所管省庁は、事業者に回答を通知します。通知後、事業所管省庁のWebサイトで回答内容が公表されます(事業者の同意があれば照会書も公表)。

(2)グレーゾーン解消制度を利用するメリット

グレーゾーン解消制度には、以下のメリットがあります。

- 対象となる法令に制限がない

- 比較的短期間で回答が得られる

- 事業所管省庁のサポートが受けられる

①対象となる法令に制限がない

グレーゾーン解消制度の対象となる法令には制限がありません。

そのため、ビジネスモデルを問わず、事業所管省庁を通じて広く法令について確認を求めることができます。

②比較的短期間で回答が得られる

新たな事業を開始する事業者にとっては、法律上の問題をいち早くクリアにして事業を始めたいと考えるのが通常でしょう。

グレーゾーン解消制度の利用による回答は、原則として1ヶ月以内に照会者に通知されるため、比較的短期間で回答が得られるというメリットがあります。

③事業所管省庁のサポートが受けられる

「事業計画のどの部分が、どの法律に関係するのかわからない」という事業者は、事前相談をすることで、事業に関係する規制や規制に違反しない形で事業を展開していくための事業計画の変更などについてサポートを受けることができます。

このように、グレーゾーン解消制度は、法律に詳しくない事業者にとっても、サポート体制が整備されているため、積極的に利用することにより、ビジネスチャンスを拡大できる制度であるといえます。

2 グレーゾーン解消制度の利用方法

グレーゾーン解消制度を利用する際には、事前相談や照会書の作成をスムーズに進めるために十分な事前準備が必要になってきます。

(1)事前の準備

事前相談は電話で行われることが一般的ですが、必要に応じて直接面談でも可能です。

よりスムーズに事前相談を進めるために、自社の事業計画や想定される問題点などをまとめておくことをお勧めします。

具体的には、以下のような流れで、3つのポイントを押さえておくことが考えられます。

- 新規事業の全体像の把握

- 規制・問題点の抽出

- 規制・問題点の解決方法の検討

↓

↓

これらのうち2と3については、わかる範囲で明確にしておけば足ります。

この段階で問題点の抽出が難しいようであれば、前もって弁護士などの専門家に相談するのも1つの方法です。

新しい分野のビジネスについては、専門家であっても、規制の適用があるかどうかを判断するのは難しいといえますが、問題となりうる規制についてアドバイスを受けておくことで、事前相談がスムーズになります。

事業の全体像を把握して、法的な問題点を抽出できたら、事業所管省庁の「グレーゾーン解消制度窓口」に連絡をして、相談します。

事業を所管する省庁がわからない場合は、経済産業省の「グレーゾーン解消制度のお問い合わせ先」に相談することができます。

また、事前相談では、問題となる規制についての相談のほか、照会書の記載のしかたについても相談することができます。

照会書の記載事項を事前に把握しておくと、その点の相談もスムーズに進めることができます。

※新規事業のリーガルチェックの具体的な進め方について、詳しく知りたい方は「新規事業立案でのリーガルチェックの進め方は?3つのポイントを解説」をご参照ください。

(2)照会書の作成

事前相談などにより、自社の事業との間で確認したい規制がはっきりしたら、次は照会書を作成します。

照会書の記載事項は以下の通りです。

- 新事業活動及びこれに関連する事業活動の目標

- 新事業活動及びこれに関連する事業活動の内容

- 新事業活動の実施時期

- 解釈及び適用の有無の確認を求める法令の条項等

- 具体的な確認事項

- その他

たとえば、「1 新事業活動及びこれに関連する事業活動の目標」としては、事業目標の要約であったり、需要の獲得が見込まれる理由などを記載します。

また、「2 新事業活動及びこれに関連する事業活動の内容」としては、事業の主体や事業概要、事業活動を実施する場所などを記載します。

事業概要を正確に伝えるために、補足する写真や図表などの資料がある場合には添付して提出します。

以下は、「5 具体的な確認事項」についての記載例です。

-

【記載例】

本照会書2(2)

記載の当社の新事業活動における○○が、○○業法第2条に規定する「○○業」に該当しないことを確

認したい。

<当社の考え>

(1)○○業法第2条において、「○○業」は、○○を業として行うもの、と規定されており、○○と

は・・・のことをいう。

(2)この点、新事業活動において当社は、~~を行うものであるが、△△は行わない。

そのため、当社は・・・を行っておらず、当社の新事業活動は○○に該当しない。

(3)したがって、当社の行う新事業活動は、「○○業」に該当しない。

このように、まずは、具体的に確認したい点を明確に示したうえで、それに対する自社の見解をできるだけ検討順に沿って記載します。

具体性のある記載をすることで、明確な回答を得やすくなります。どのように記載したらいいのかわからない場合には、その点も含め事前相談で確認しておくことをお勧めします。

このようにして作成した照会書は、事業所管省庁に提出します。照会書を提出した後に、追加で書類の提出を求められる場合もあるため、その場合は、速やかに応じるようにしましょう。

※照会書の書式は、経済産業省のwebサイト(「グレーゾーン解消制度 書類様式」)からダウンロードできます。記載例も併せてご参照ください。

3 グレーゾーン解消制度を利用するときの注意点

グレーゾーン解消制度は、すべての法令を対象として規制の適用の有無を確認することができます。

もっとも、同制度ではあくまで、照会のあった法令のみを対象として、その規制が及ぶかどうかが回答されるに過ぎないということに注意が必要です。

そのため、仮に、照会書に記載した法令以外に適用される規制があったとしても、その点を回答の中で教えてもらうことはできません。

このように、グレーゾーン解消制度において回答の対象となるのは、あくまで確認を照会した法令に限られているため、事業者は、確認を求める法令に見落としがないかどうかを注意する必要があります。

とはいえ、事業者側で見落としがあるかどうかを確認することが難しい場合もあります。この点について不安がある事業者は、あらかじめ弁護士などの専門家に相談して、照会すべき法令を正確に特定してもらうのも選択肢の一つです。

4 グレーゾーン解消制度の活用事例

グレーゾーン解消制度を利用した照会に対する回答は、事業所管省庁のWebサイトで公表されます。

以下では、その中から実際の活用事例をご紹介します。

(1)ポイントサービスに関する資金決済法の取扱い

-

【新事業の概要】

- 照会者は、美容関連のポータルサイトを運営している

- 照会者は、取引先企業(化粧品メーカー)に対して、サイト内の広告掲載用としてポイントを発行している

- 2のポイントの一部を、取引先企業からアンケートに回答した利用者に対して無償で発行できるサービスを検討している

照会者は、このサービスで利用者に発行するポイントが、資金決済法が定める「前払式支払手段」に該当するかどうかを照会しました。

ここでいう「前払式支払手段」とは、商品券やIC型プリペイドカードなどのように、支払いに用いるためにあらかじめ対価を支払うことで発行されるものをいいます。

前払式支払手段を発行する事業者は、発行保証金を確保しなければならないなど、さまざまな義務を課せられることになります。

経済産業省は、以上の照会に対し、利用者に対して発行されるポイントは対価を得て発行されるものではないとの理由で「前払式支払手段」には該当しないとの回答をしました。

照会者は、自社が発行するポイントが前払式支払手段にあたらないことが明確になったことで、事業を始めやすくなりました。

(2)相乗りマッチングサービスに関する道路運送法の取り扱い

-

【新事業の概要】

- 照会者は、「音楽ライブやスポーツ観戦などのイベント会場に向かうドライバー」と「同乗を希望するユーザー」の相乗りをマッチングするサービスを提供を検討している

- ガソリン代と道路通行料は、同乗者が、その合計人数+ドライバーで割った金額をドライバーに支払う

照会者は、このサービスにおいて、ドライバーの行為とマッチング事業を行う照会者の行為が道路運送法で定める「旅客自動車運送事業」に該当するかどうかを照会しました。

ここでいう「旅客自動車運送事業」とは、他人の求めに応じて、自動車を使って有償で旅客を運送する事業のことをいいます。

経済産業省は、以上の照会に対し、以下のような理由から、ドライバーと照会者のいずれもが「旅客自動車運送事業」に該当しないと回答しました。

-

ⅰ)ドライバーに支払われる金額は、実際の運送のためにかかるガソリン代と道路通行料の範囲内であ

るため、ドライバーの行為は「旅客自動車運送事業」に該当せず、許可や登録は必要ない

ⅱ)マッチング事業者の行為は、自動車を使用して旅客を運送する行為ではないため、「旅客自動車運

送事業」に該当せず、許可や登録は必要ない

また、経済産業省は、この回答の中で併せて、以下の点をWebサイトなどで周知することが望ましいとしています。

- 本運送は道路運送法上の規制の対象外であり、同法が定める輸送の安全・利用者の保護のための措置が担保されているものではないこと

- 事故が生じた際の責任の所在

- 保険の加入の有無及び補償内容

この照会によって、「旅客自動車運送事業」と相乗りマッチングサービスとの関係が整理されることとなりました。

(3)給与前払いサービスの提供について

-

【新事業の概要】

- 照会者は、本サービスを導入する企業に代わって、従業員の申請に応じてその賃金にあたる金額を上限として従業員の給与口座に振り込む

- 導入企業は、「従業員に支払われた合計額+振込手数料+業務委任手数料」を照会者に支払う

- 導入企業は、給料日に、従業員の給与から「従業員に支払われた合計額+振込手数料+業務委任手数料」を引いた金額を従業員に対して支払う

照会者は、このサービスにおいて、導入企業の従業員に支払う給与の前払いが、労働基準法に定める「賃金」にあたる場合に、照会者の行為が貸金業法に定める「貸金業」に該当するかどうかを照会しました。

ここでいう「貸金業」とは、金銭の貸付けや貸借の媒介を業として行うことをいいます。

金融庁は、以上の照会に対し、以下のような理由で「貸金業」に該当しないと回答しました。

-

ⅰ)本サービスは、従業員の賃金にあたる金額を上限とした給与支払日までの極めて短期間の給与の前

払いの立替えである

ⅱ)資金(給与の前払い)の立替えが、導入企業の支払能力を補完するために行われているものではな

い

ⅲ)手数料は、導入企業の信用力(返済能力)によらずに一定に決められている

このように、本サービスでは、照会者が導入企業や従業員に対し、信用を供与しているとはいえず、また、導入企業も照会者による信用供与を期待しているとまではいえないため、貸金業法にいう「貸付け」にはあたらず、貸金業にあたらないものと判断されました。

以上のように、グレーゾーン解消制度を利用することにより、規制を受けないことが明確になれば、事業者は、自社サービスをスムーズに開始することができます。

5 グレーゾーン解消制度以外の規制改革

グレーゾーン解消制度は、産業の競争力強化を目的として、既存の法規制を改革していこうという政府の取り組みの中で生まれた制度ですが、同じ目的をもった制度として、以下の2つの制度があります。

- 規制のサンドボックス制度

- 新事業特例制度

(1)規制のサンドボックス制度

「規制のサンドボックス制度」とは、現行規制との関係で新たなビジネスを実施することが困難な場合に、新たなビジネスモデルを社会実装することを目的として、規制官庁の認定を受けた「実証」を行い、そこから得られた情報・データなどを使って規制を見直していくための制度です。

例えば、AI、IoT、ブロックチェーンなどの革新的な技術や新たなビジネスモデルの社会実装に向けて、実証によって得られたデータなどを使って、規制の見直しに繋げるというのが規制のサンドボックス制度です。

※規制のサンドボックス制度について詳しく知りたい方は、「規制のサンドボックス制度とは?2つの認定事例と申請について解説!」をご覧ください。

(2)新事業特例制度

「新規事業特例制度」とは、新規事業を行おうとする事業者から規制の特例措置の提案を受けて、安全性確保などを条件に、事業者単位で規制の特例措置につき適用を認める制度です。

例えば、技術力によって安全性を向上させた結果、それまでは規制により行うことができなかった事業について、個別に規制の特例措置の適用を認めてもらうことができます。

規制そのものの見直しには時間がかかりますが、この制度を利用することで、事業者単位の規制の特例措置が認められる可能性があり、これが認められると、事業者は、事業を行うことが可能になります。

6 小括

グレーゾーン解消制度は、すべての法令を対象として、新事業に規制の適用が及ぶかを確認することができます。

とはいえ、規制の適用の有無は、あくまで事業者が照会した法令に限られているため、制度を利用する場合には、事業省所管省庁のサポートを受けるなどして、十分な事前調査を行うことが必要です。照会書を提出すると、原則として1ヶ月以内という短期間で回答がもらえるため、新事業の見通しを立てやすくなります。

新しい事業を立ち上げる場合には、グレーゾーン解消制度を活用するなどして、国からお墨付きをもらうことで、安心して事業を始めることができます。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- 「グレーゾーン解消制度」とは、事業者が新規事業を始めるときに、あらかじめ事業計画に即して規制の適用の有無を照会できる制度である

- グレーゾーン解消制度の手続きは、①事前相談、②照会書の提出、③規制の適用の確認、④回答の通知、という流れである

- グレーゾーン解消制度のメリットは、①対象となる法令に制限がない、②比較的短期間で回答が得られる、③事業所管省庁のサポートが受けられる、の3つがある

- グレーゾーン解消制度を利用するときは、照会した法令についてのみ回答があるため、それ以外の法令について見落としのないように注意が必要である

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。