2018年著作権法改正の概要とは?4つのポイントを弁護士が解説!

はじめに

近時、AIやIOTなどといった新しい技術が出てきている一方で、著作権法がそのような新しい技術を想定した規定を設けていないため、「ユーザーの需要に著作権法が追いついていない」とも言われています。

そのような状況下で、平成30年5月18日に「著作権法の一部を改正する法律案」が成立し、同年5月25日に公布されました。改正著作権法は、一部の規定を除いて、平成31年1月1日に施行されます。

本改正は、著作権に何らかの関わりをもつ事業者にとって、業務の効率化にもつながりうると期待されています。そのため、改正された具体的な内容とともに、今後どのようなことが許されることになるのか、などについてしっかりと理解しておくことが重要です。

そこで今回は、著作権法改正を4つのポイントに絞って、弁護士が詳しく解説します。

この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之

- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務

GWU Law LL.M.(知的財産法)

事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら

1 著作権とは

「著作権」とは、著作者が自分の手掛けた著作物を独占的に利用できる権利のことをいいます。ここでいう「著作物」とは、自分の考えや感情などを人が表したものをいい、著作物を作った人を「著作者」といいます。

著作権は、著作者以外の者に勝手に著作物を使われたり転載されたりしないことを権利として認めたもので、著作物が完成した時点で自動的に発生します。

たとえば、わたしたちもよく目にする投稿動画や画像も著作物にあたります。

このように、著作物には著作権が与えられ、この著作権に関するさまざまなルールを定めた法律が著作権法です。

平成30(2018)年5月、著作権法はその一部について改正案が成立し、公布されました。

なぜ著作権法の一部が改正されることになったのか、その背景について、次の項目で見ていきたいと思います。

2 著作権法が改正されるにいたった理由

近時、技術の進化に伴い、AIやIOTなどといった新しい技術を音楽や映画などの著作物や教育における教材などに取り入れる事業者が増えてきました。ですが、著作権法にはこのような新しい技術を想定したルールが定められておらず、ユーザーのニーズに対応できていないという問題が指摘されていました。

特にAI学習のために、ネット上などから生データを収集して学習用データセットを構築する過程で、ネット上の他人のコンテンツ(著作物)を対外的に利用する行為等が違法とされてしまう点が問題でした。

そこで、著作物をよりスムーズに利用できるようにするために、主に著作物の利用につき著作権者の許諾を必要とする行為を対象として、著作権法の改正がなされました。

具体的には、情報関係の事業や教育、障害者、アーカイブの利活用に関する著作物をより

円滑に利用できるようにすることを目的とした改正であるということがいえます。

今回の改正は、著作権法のなかでも「権利制限規定」を対象としてなされたものです。そこで、具体的な内容に入る前に、その対象となる「権利制限規定」について次の項目で確認しておきたいと思います。

3 著作権法における権利制限規定について

現代において、小説や音楽、映画などといった著作物は日常的に創りだされており、それぞれの著作物には当然ながらその著作物を創りだした「著作者」が存在します。そして、著作物が完成した時点で発生するとされている著作権は、著作者に帰属するとされています。

著作権は独占的に著作者に帰属するため、著作者以外の第三者が勝手に著作物を利用することはできません。第三者が他人の著作物を利用するためには、著作権者の許諾を受ける必要があります。

仮に、著作権者に無断で著作物を利用した場合、著作権者から著作物の使用に対する差止めや損害賠償といった請求を受けるおそれがあります。

もっとも、著作権者の許諾を受けなければ著作物を利用できないという原則を徹底すると、企業活動や有益な利用が阻害されることにもなりかねません。

そこで著作権法は、より円滑に著作物を利用できるようにするため、一定の場合にかぎり、例外的に著作権者の許諾を受けなくても著作物を利用できるようにしました。

そのため、著作権者に独占的に帰属するはずの著作権が制限されることになります。このような例外的な規定を「権利制限規定」と呼びます。

今回の改正案では、この「権利制限規定」を見直し、より自由に著作物を使用できるようになりました。以上のことを前提に、今回の改正のポイントについて、以下で具体的に見ていきましょう。

4 著作権法改正のポイント

今回の著作権法改正のポイントは、以下の4点に整理することができます。

- デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備

- 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備

- 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備

- アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等

それぞれのポイントについて、次の項目から具体的に見ていきましょう。

5 ポイント1:デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備

デジタル化・ネットワーク化の進展は、著作権との関係でも新たな問題点を生んでいます。これまでは音楽や写真、映画などの著作物はそれぞれが独立したものとして別個に扱われていたため、著作権法も別個に扱って保護する仕組みになっていました。

他方で、デジタル化・ネットワーク化の進展によりデジタル信号による情報の置換えが可能になったことは、これらの枠組みをなくし、一つの著作物が新たに成立するということを意味します。このような著作物を著作権法上どのように扱うかが問題となります。

以上のような問題点を踏まえ、改正著作権法は権利制限規定について以下の3つの類型に分類・整備しました。

- 本来的な著作物の利用にはあたらず、著作権者の利益を通常害さないと評価できる場合

- 本来的な著作物の利用にはあたらず、著作権者に与え得る不利益が軽微である場合

- 公益的な政策実現を目的とした著作物の利用促進が期待される場合

これらを簡単に整理したのが以下の図です。

それぞれの類型について、以下で順番に見ていきましょう。

(1)本来的な著作物の使用にはあたらず、著作権者の利益を通常害さないと評価できる場合

一定の目的(鑑賞など)をもって著作物を利用する場合、本来的な著作物の利用にあたるのが原則です。そのため、その目的が非営利で行われたような場合を除き、著作権者の許諾を受けなければなりません。ですが、たとえば、コンピューターの内部処理だけに供することを利用目的とした著作物のコピーなどは、本来的な著作物の利用にあたらず、著作権者の利益を通常害さないと評価できます。

たとえば、

- AIによるディープランニング(厳密には、学習用データセットを構築して対外的に利用

する行為や、学習済みモデルを構築する過程等) - セキュリティを確保するためのソフトウェアの調査・解析

- システム開発・ウィルスなどのフィルタリングのためのコピー

などは、著作権者の許諾を受けることなく、著作物を利用できます。

(2)本来的な著作物の利用にはあたらず、著作権者に与え得る不利益が軽微である場合

新たなサービスの提供に副次的に著作物を軽微に利用するような場合は、本来的な著作物の利用にはあたらず、著作権者に与え得る不利益が軽微であるということがいえます。

たとえば、

- 検索サービスの提供に付随するテレビ番組検索や楽曲検索など

- 情報解析サービスの提供に付随する電車遅延情報や医療支援サービスなど

は、著作権者の許諾を受けることなく、著作物を利用できます。

(3)公益的な政策実現を目的とした著作物の利用促進が期待される場合

今回の改正では対象になっておらず、これまで通り、著作物の利用目的ごとに今後制度の検討を行うとされています。たとえば、報道や教育に関して著作物を利用するような場合があたります。

6 ポイント2:教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備

情報通信技術の進展に伴い、最近では、この技術を教育に取り入れている学校も少なくありません。このような教育機関では、授業や予習・復習に端末を用いていることが多く見受けられます。

従来、学校などの教育機関で授業に使用する教材については、著作権者の許諾を受けることなく複製することが可能でした。もっとも、ネットワークを使った教材などの送信行為は、著作権者の許諾を受ける必要があったため、教育上有益な教材を利用できないとの指摘がありました。

今回の改正により、以上のようなネットワークを使った行為について、著作権者の許諾を受ける必要がなくなります。

もっとも、無償で利用できるわけではなく、補償金を支払う必要がありますが、現時点において具体的な補償金額は決まっていません。

7 ポイント3:障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備

障害者に係る権利制限規定は、さらに視覚障害者と聴覚障害者とに分かれ、それぞれによる複製などについて従来の規定よりも拡充する方向で改正されることになります。

この項目では、特に実務に影響を与えると考えられる視覚障害者に係る改正について見ていきたいと思います。具体的な改正点は、次の6点です。

- 適用の対象となる施設の範囲

- 作成方法の範囲

- 作成資料の用途

- 作成資料の利用対象者の範囲

- 作成対象資料の範囲

- 既に流通している形式の除外

以下で、簡単に見ていきましょう。

(1)適用の対象となる施設の範囲

今回の改正により、これまで著作権者から許諾を受けることなく録音図書を作成することができた施設の範囲が拡大され、公共図書館や学校図書館などが新たに加えられました。「録音図書」とは、簡単にいうと、特に視覚障害者のために作られるもので、書籍を朗読してその音声を録音したものをいいます。

これまでは、適用対象外の施設において障害者が録音図書を持ち帰りたいと考えた場合には、障害者自身が録音機器などを持参し、その場で録音してもらうというような手間が必要でしたが、これからはそのような手間を必要とすることなく録音図書を持ち帰ることが可能になります。

(2)作成方法の範囲

これまで、著作権者の許諾を受けることなく作成できる資料は録音図書のみとなっていましたが、今回の改正により「その他当該視覚障害者等が利用するために必要な方式により」図書を作成することができるようになります。

たとえば、テキストデータや映像資料のサウンドを映像の音声解説とともに録音することができるようになります。

また、外国語で書かれている文献を日本語に翻訳したうえで録音することも可能になります。

(3)作成資料の用途

これまで、②によって作られた資料は、視覚障害者に対する貸出し・配信にかぎってのみ使うことが許されていました。ですが、今回の改正により、それ以外の用途(たとえば、いわゆる「プライベートサービス(ユーザーの希望に応じて、書籍などを音訳、テキスト化したりして提供すること)」)での使用が可能になります。

(4)作成資料の利用対象者の範囲

これまでは、視覚障害者のみを利用対象者としていましたが、今回の改正により「視覚による表現の認識に障害のある者」にまで利用対象者の範囲が拡大されました。

たとえば、視覚障害者のほか、聴覚障害や知的障害など一定の障害を持つことにより、視覚著作物をそのままの方式では利用することが困難な人などが利用対象者に含まれることになります。

(5)作成対象資料の範囲

これまで見てきた①~④はどれも範囲の拡大を内容としたものでした。ですが、作成対象となる資料の範囲は縮小されることになります。たとえば、これまでは放送番組の録音が可能でしたが、今回の改正により、文字や絵画、写真といったように「視覚によりその表現が認識される方式により公衆に提供され、または提示されているもの」に範囲が限定されることになります。そのため、公共図書館などにおいて録音図書などを作成する場合には、注意が必要です。

(6)すでに流通している形式の除外

今回の改正により、作成方法の範囲が拡大され、さまざまな形式で資料を作成することが可能になりました。ですが、これらの形式により作成されたものがすでに市場に流通していて手に入れることができる場合には、著作権者の許諾を受けることなくその形式で資料を作成することはできなくなりました。

以上のように、視覚障害者のほかにも一定の障害により書籍などを持つことができない人のために、著作権者の許諾を受けることなく録音図書を作成できるようになりました。このことにより、従来よりも障害者が情報に接する機会を確保できるようになったということがいえます。

8 ポイント④:アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等

日本における文化資料の適切な収集やそれらの利用促進のために、アーカイブの利活用促進について、以下の点が整備されます。

- 国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送信

- 作品の展示に伴う美術・写真の著作物の利用

- 著作権者不明等著作物の裁定制度の見直し

それぞれについて、簡単に見ていきましょう。

(1)国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送信

絶版などにより入手が困難な資料でデジタル化したものを、外国にある図書館などの施設に対して送信できるようになります。これにより、日本の研究などを行う外国の図書館などに有益な資料を提供できるようになります。

(2)作品の展示に伴う美術・写真の著作物の利用

美術館などで展示される作品の解説文・紹介文をデジタル化し、タブレットなどの端末などで閲覧できるようになります。また、展示される作品のサムネイル画像をインターネットで確認できるようになります。

(3)著作権者不明等著作物の裁定制度の見直し

「著作権者不明等著作物の裁定制度」とは、著作権者が不明である場合に、文化庁による裁定を経て、著作物の通常の使用料に相当する補償金を著作権者のために供託することで、その著作物を使用できるというものです。

今回の改正は、補償金の支払いを確実に受けられる国や地方公共団体などについて、事前の供託を不要とし、著作権者と連絡が取れた場合に、事後に補償金を支払うことを認めることとしました。

以上のように、紙媒体での掲載に加え、今後は、デジタル媒体への掲載についても著作権者から許諾を受ける必要はなくなります。

※なお、今回の改正について詳しく知りたい方は、文化庁が出している「著作権の一部を改正する法律の概要」、「著作権の一部を改正する法律 概要説明資料」をご覧ください。

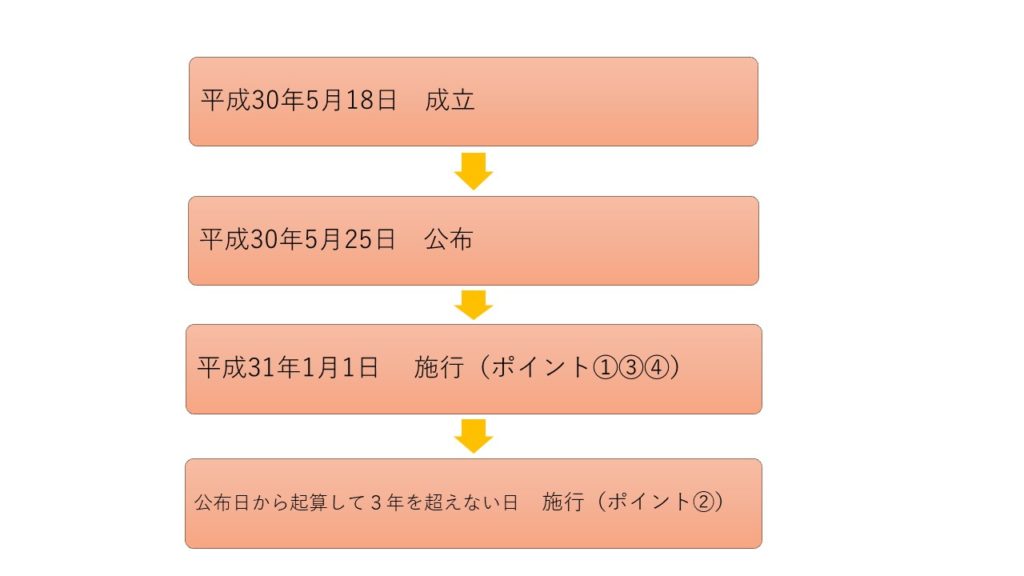

9 施行期日

法律の施行は、公布日から起算して1年以内とされています。改正著作権法は、平成30年5月18日に成立し、同年5月25日に公布、同31年1月1日に施行予定とされていますが、一部の規定は公布日から起算して3年を超えない日に施行されることとなっています。以下で、施行日を図にしましたので、改正のポイントとともに確認してみてください。

【改正のポイント】

- デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備

- 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備

- 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備

- アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備等

以上のように、改正ポイントのすべてが一律に施行されるのではなく、「教育の情報化に対応した権利制限規定」に関する改正事項のみが公布日(平成30年5月25日)から起算して3年を超えない日までに施行されることになっています。

10 小括

デジタル化・ネットワーク化などの進化により、国民の意識やニーズも当然に変わっていきます。今回行われた著作権法の改正は、そのような状況を受けて、より円滑に著作物を利用できるようにすることを目的としたものです。

これまでは、著作物を利用するにも著作権者の許諾が必要であったため、何かと事がスムーズに進まなかったという経験をした人もいると思います。今回の改正は、これまでの縛りを緩和する方向で行われており、特に改正事項に関係する人にとっては、極めて有意義のある内容になっています。

多少細かい点もありますが、きちんと理解しておくことは、大変意味のあることだと考えます。

11 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

- 今回の改正は、主に著作物の利用につき著作権者の許諾を必要とする行為を対象としてなされた

- 今回の改正は、著作権法のなかでも「権利制限規定」を対象としてなされた

- 改正のポイントは、①デジタル化・ネットワーク化の進展への対応、②教育の情報化への対応、③障害者の情報アクセス機会の充実、④アーカイブの利活用促進である

- デジタル化・ネットワーク化の進展への対応は、①本来的な著作物の利用にはあたらず、著作権者の利益を通常害さない、②本来的な著作物の利用にはあたらず、著作権者に与え得る不利益が軽微である、③公益的な政策実現を目的とした著作物の利用促進が期待されることの3つに分類される

- 視覚障害者に係る改正点は、①施設の範囲、②作成方法の範囲、③作成資料の用途、④作成資料の利用対象者の範囲、⑤作成対象資料の範囲、⑥既に流通している形式の除外の6点である

- アーカイブの利活用促進について、①国立国会図書館による外国の図書館への絶版等資料の送信、②作品の展示に伴う美術・写真の著作物の利用、③著作権者不明等著作物の裁定制度の見直しの3点が改正により整備される

- 改正著作権法は、一部の規定を除いて平成31年1月1日に施行される

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。