ホームページ作成で著作権侵害を避けるには?押さえたいポイント7つ

はじめに

ホームページ(Webサイト)というものは事業者やサービスの顔だと言えます。

もっとも、自身の運営するホームページが他人の著作権を侵害していないと自信を持っていえる方は意外と少ないのではないでしょうか。

「あれ?この画像ってホームページに使っていいのものだったはずだよね?」など不安に思う部分がある方は、この際、ホームページの著作権について、権利関係のチェックを行いましょう。

この記事では

- ホームページにおいて著作権が発生する可能性があるものは何か

- 著作権侵害をしないためにできること

などについて、詳しく解説していきます。

この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之

- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務

GWU Law LL.M.(知的財産法)

事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら

1 ホームページと著作権との関係

ホームページ(Webサイト)は様々な物を組み合わせて作られています。

これらホームページを構成するものと著作権とはどのような関係になっているのでしょうか。

(1)ホームページを構成するものとは

ホームページを構成するものとして、たとえば、下記のものがあげられます。

- 画像・文章・音楽などの素材

- プログラム

- ドメイン

これら全てに対して著作権を侵害していないか確認が必要になるわけではありません。

なぜなら、ホームページを構成しているもの全てに対して著作権という権利が発生するわけではないからです。

(2)著作権とは

①著作権と著作権侵害とは

「著作権」とは「著作物」を独占的に利用できる権利のことをいいます。著作物を生み出した者(著作者)は、著作物を作成した時点で自動的にその著作物の著作権を取得します。

そして、著作権を持つ者(著作権者)でない者が、勝手に著作物を利用すると「著作権侵害」となります。

そのため、

- そもそも「著作物」に当てはまらないものには、著作権は発生しない

- 著作権が発生しないものについては、「著作権侵害」はおこらない

- 「著作物」をホームページで使用する場合には「著作権侵害」にならないように配慮する必要がある

ということになります。

では、どんなものが「著作物」となるのでしょうか。

②著作物とは

「著作物」とは、下記の4つの条件を満たした創作物のことを指します。

- 思想または感情が表れていること

- 著作者の個性が表れていること

- 表現されたものであること

- 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること

このままでは、何が著作物となるか分かりづらいかもしれません。

たとえば、以下のものが著作物にあたります。

このように様々なものが「著作物」になる可能性があります。

※著作権侵害について詳しく知りたい方は、「著作権侵害(違反)をするとどうなる?9つの侵害事例と対策方法とは」をご覧ください。

(3)ホームページで著作権が発生するものは何か

ホームページに著作権が発生する著作物を掲載する際には、著作権侵害とならないようにしなければいけません。

では、ホームページを構成するものについて、「著作物」の4つの条件を満たし著作権が発生する可能性はあるのでしょうか。また、「ホームページ全体のレイアウト」については、どうなのでしょうか。

- 画像・文章・音楽などの素材

- プログラム

- ドメイン

- ホームページ全体のレイアウト

これらについて、著作権が発生する可能性があるのか、以降の項目で確認していきましょう。

2 画像・文章・音などの素材に著作権は発生するのか

ホームページ(Webサイト)上の素材ごとの著作権はどうなっているのでしょうか。

細かく分けてみていきます。

(1)画像(イラスト・写真・表・グラフ)

画像の場合は

- イラストや写真

- 表やグラフ

によって、扱いが異なります。

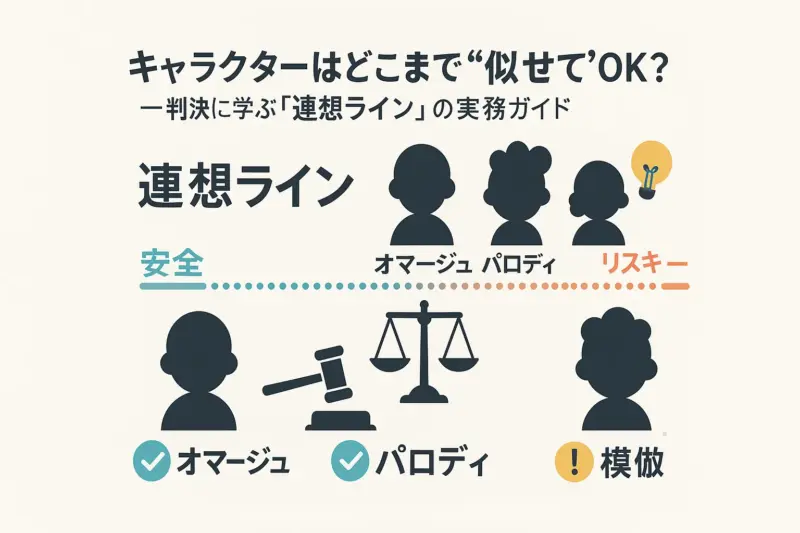

①イラストや写真の場合

トレースのように誰が作っても同じ、証明写真のように誰が撮っても同じといったことがなければ、基本的に作者や撮影者の個性や思想が表現されたものといえるため、著作物にあたる可能性が高いです。

これらについて、他人が作成したものを無断でホームページに利用すると著作権侵害となるおそれがあります。

②表やグラフの場合

一方、データを見せることが目的の図形やグラフは著作物とならない可能性が高いです。

なぜなら、データや数値といったものは事実の羅列にすぎず、作者の思想や感情を表現したものではないからです。表やグラフはその見せ方に過ぎません。

また、表やグラフを著作権の保護対象に含めてしまうと、「事実やアイデアは誰もが自由な利用が許されるべきである」という著作権法の趣旨にそぐわなくなってしまうのも理由です。

実際に、様々な日本の統計データを公開している総務省統計局は「サイトの利用について」というページにおいて、サイトに掲載の数値データ、簡単な表・グラフ等は著作権の対象ではないとアナウンスしています。

なお、表やグラフが著作物となる可能性も0ではありません。表や項目に掲載する項目の選択や表示順・配列に作者の思想が表現されていれば、「編集著作物」となる可能性もあります。

そのため、表やグラフであれば、絶対に著作権侵害の可能性はないと断言できるわけではない点に注意してください。

(2)文章(説明文・スローガン・キャッチコピー)

文章についてはどうでしょうか。

①サイトやサービスの説明文

サイトやサービスの説明文など、ある程度の長さと見せ方が必要な文章には、表現に創意工夫が必要で、書き手の個性が現れる内容になります。誰が作成しても同じものにはなりません。

このようなものは著作物の4つの条件を満たし、著作権が認められることでしょう。

②スローガンやキャッチコピー

一方、商品の紹介などに使われるスローガンやキャッチコピーといった短文のものはたとえ印象に残るものであったとしても、多くの場合、著作物とは認められない可能性が高いでしょう。

なぜなら、

- 使う場面によって意味を持つが、言葉自体はありふれている

- 限られた文字数や広告スペースの中で同じような商品を紹介する場合、個性が現れる余地も少なくなるため、創作性が否定されることがある

ためです。

(3)音(BGM・効果音・ボーカル入りの楽曲)

サイト内BGMとして利用する音楽(楽曲のみ、歌詞を付けた楽曲)も作者の個性が現れたものであり著作物にあたるため、著作権が発生します。しかも、歌詞を付けた楽曲については、楽曲と歌詞それぞれが著作物となる可能性があります。

①短い効果音は?

数秒程度の短い効果音でも、トーンの高さや秒数などに創意工夫の幅がないわけではありません。そのため、狭い範囲内とはいえ著作権が認められる可能性があります。

他人が作成した特徴のある効果音などは、無断で使用すると複製権の侵害となる場合があります。

②既存の楽曲を使うためには?

ホームページ内での既存楽曲の使用は、日本音楽著作権協会(JASRAC)などの音楽著作権管理団体や著作権者への申請が必要になることがあります。申請が必要なケースや詳しい手順は、「音楽の著作権問題は対応済み?利用するための申請の手順5つを解説!」の記事で解説していますので、参照してみてください。

(4)映像や動画

映像・動画について、撮影や編集という過程をとおしており、作者の個性が表現されていない場合はほとんどないといえます。そのため、著作物の4つの条件を満たし、著作権が発生します。

また、屋外で撮影した映像や動画にありがちなのが、被写体以外の「写り込み」です。写り込んだ対象次第では、著作権があり、ボカシをいれたり、編集して削除する等の加工を行わずに、ホームページで公開してしまうと、著作権侵害の可能性もあるため、注意が必要です。

※全ての写り込みが著作権侵害となるわけではありません。著作権の制限について詳しく知りたい方は、「著作権の制限とは?無断で使用することができる7つのパターンを解説」をご覧ください。

3 プログラムに著作権は発生するのか

ホームページ(Webサイト)を構成するプログラムについてはどうでしょうか。

ホームページは、基本的にHTMLという言語でページの構造が定義されています。

このHTMLについては、以下を理由に著作物にはあたらないとの判断が示された裁判例があります。

- 教科書や辞典が多数存在し、多くの約束ごとが定められていること

- 集計や演算などの処理をするためのものではなく、ブラウザの表示、装飾をするための言語であること

- ウェブ画面のレイアウトと記載内容が定まっているときは、HTMLの表現もほぼ同様となること(誰が作成しても似たようなものになる)

そのため、ホームページを構成するHTMLについては、作者の個性を発揮しにくく誰が作成しても似たようなものになることから、著作物にはあたらない可能性が高いでしょう。社外の人にホームページのHTMLを書いてもらっても、HTMLに関して、著作権侵害をしていないかを心配する必要は基本的にないことになります。

4 ドメインに著作権は発生するのか

サイトを設置するには、URLが必要です。

ここで使われるサイトドメイン(「●●.com」「●●.jp」などの「●●」部分)には、著作権が存在するのでしょうか。

(1)著作権侵害の可能性は低い

サイトドメインそのものに著作物性が認められることはあまりないと考えていいでしょう。なぜなら、個性を表現することが難しく、ありふれた短い単語などを使っているだけである場合が多いためです。

(2)商標法や不正競争防止法への注意

もっとも、著作権侵害の心配はなかったとしても、「商標権侵害」「不正競争防止法違反」となる可能性があることには注意が必要です。

①商標権侵害の可能性

もしそのドメイン名が、他者が商標を取っているものと同一だったり、類似していると、商標権の侵害となる可能性があります。

なぜなら、商標を取得している名称を広告に使用できるのは、商標権者(権利を持つ者)のみであり、ドメイン名も、広告としての役割を担っているからです。既に他者に商標が取得されている商品名やサービス名、会社名などとドメインの文字列が同一だったり、類似していたりする場合は、要注意です。

商標権を侵害した場合は、

- 最大10年の懲役

- 最大1000万円の罰金

のいずれか、あるいはその両方を科される可能性があります。

それだけでなく、そのドメインを使用できなくなるおそれもあります。

ドメイン名を決定する場合は、事前にドメイン名と同一・類似の商標がないか確認を行うようにしましょう。

「J-platpat」というサイトで、確認が可能です。

②不正競争防止法違反の可能性

また、商標の登録がされていない場合でも、他人の商品やサービスに似た名称や単語をサイトドメインに利用すると、不正競争防止法に違反するおそれがあります。

この法律は、サイトドメインに関して、不正な利益を得たり、他人に損害を加えたりする目的で、他者の氏名、会社名、商品名、サービス名などと同一・類似の名称のサイトドメインを取得したり、保有したり、使用したりすることを禁じています。

これらの行為を行うと、

- 最大5年の懲役

- 最大500万円の罰金

のいずれか、あるいはその両方を科せられる可能性があります。

商標だけでなく、ネットで検索する等して、同一・類似の名称がないか確認したほうがよいといえます。

これまで確認してきた画像や文章など、様々なパーツを組み合わせてホームページ(Webサイト)は、作成されます。それぞれに対して著作権が発生する可能性があるかどうかについて説明してきましたが、ホームページの「レイアウト」に対して、著作権は発生する可能性はあるのでしょうか。

5 ホームページ全体のレイアウトに著作権は発生するのか

ホームページのレイアウトについては、著作物にあたらず、著作権は発生しません。

なぜなら、レイアウトというものは、アイデアや手法に過ぎず、創作的に「表現したもの」にあたらないと考えられているからです。

また、「配色」についても、同様です。アイデアや手法に過ぎないため、著作物にあたらないことになります。

そのため、レイアウトや配色が同一のサイトを作成したとしても、著作権侵害にはならないことになります。

もっとも、ホームページのレイアウトや配色だけでなく、そこに掲載されている画像や文章を丸パクリすると、当然著作権侵害の可能性があるため、注意が必要です。

これまでホームページを構成するもののうち、何に著作権が発生するのか説明してきましたが、著作権が発生するものをホームページで使用する場合、著作権を侵害しないためには、どうすればいいのでしょうか。

6 著作権を侵害しないためには

著作権を侵害しない形で、他者の著作物をホームページに使用することはできるのでしょうか?

(1)著作権を侵害しないためにできること

著作権を侵害しないためには

- 利用許諾契約(ライセンス契約)を結ぶ

- 著作権譲渡契約を結ぶ

- フリー素材を使う

という3つの方法があります。

①利用許諾契約(ライセンス契約)を結ぶ

著作権者に「著作物の利用をしていいよ」と許諾を貰えば、気兼ねなく著作物を使うことができるようになります。もっとも、この場合、利用方法や条件、使用料などを設定されることが通常です。許諾を受けた範囲がどこまでなのかを把握しておくようにしましょう。これらの条件を超えて使用してしまった場合は、著作権侵害となります。

細かい規定は、著作権者と「ライセンス契約書」を書面で交わすとトラブル防止になることでしょう。著作権のライセンス契約書については「著作権のライセンス契約とは?注意したいポイント3つを中心に解説!」をご覧ください。

②著作権譲渡契約を結ぶ

この方法は著作権者と「著作権譲渡契約」を結び、著作権を譲渡してもらうという方法です。著作権は「送信権」「公衆送信権」など様々な権利の束です。これらの権利のうち、一部だけの譲渡も可能です。

ここで注意したいのが「著作者人格権」と呼ばれる権利です。この「著作者人格権」は著作物を生み出した著作者に発生する権利で、著作者の著作物に対する思いや感情、名誉を守るためにあり、

- 公表権:著作物を未公表の場合に、公表するかしないかや、そのタイミングや方法を決めることができる権利

- 氏名表示権:著作者名(実名・変名かを選択可能)の表示を決めることができる権利

- 同一性保持権:著作物の内容やタイトルを意に反して勝手に改変されない権利

が認められています。

あくまでも著作者の思いや感情、名誉を守るための権利のため、「著作者人格権」を譲渡の対象とすることはできません。

そのため、譲渡契約を結ぶ場合には、「著作者人格権を行使しない」という項目を含めるようにしましょう。

著作権譲渡契約について詳しく知りたい方は、「【雛形付き】著作権譲渡契約書の作成で気を付けたい11のポイント!」ご覧ください。

③フリー素材を使う

フリー素材を利用するという手段もあります。もっとも、フリー素材を提供しているサイトの利用規約の内容を確認しておきましょう。営利目的の利用が可能かどうか、クレジット表記が必要かどうかなどの規定が入っている場合があります。

特に「著作権フリー」という説明がある場合は要注意です。なぜなら、「著作権のなにがフリーなのか」が不明な場合があるからです。著作権を気にせず本当に自由に使っていい場合もあれば、使用料が無料という意味しか持たない場合もあります。

7 著作権を侵害してしまったら

(1)著作権の侵害に気付いた場合は

自社サイトが他人の著作権を侵害してしまった、あるいは著作権侵害の可能性があることに社内で気付いた場合は、どのような対応を取ればいいのでしょうか。まずは事実関係の整理を行いましょう。

まずは社内で情報を集め、下記についてまとめましょう。

- いつから

- どの部分が

- 著作権の中のどの権利を侵害しているのか

- 元の著作物はなにか

- 元の著作物の著作権者は誰なのか

これらの整理の結果、著作権を侵害している、あるいはその著作権侵害の可能性があることがわかれば、その後、その部分をどうするか方針を決定することになります。

使用を継続する必要がない場合は、可能な限り早く侵害部分を削除したり、非表示にしたりすべきです。

他方、使用を継続したい場合は、著作権者から速やかに許諾を得るための交渉に入りましょう。交渉の結果、著作権者許諾を得られれば、使用を継続できる可能性があります。

(2)著作権侵害を指摘された場合は専門家に相談する

「著作権侵害があった」と指摘され、

- 使用料を払え

- 掲載を止めろ

などを求められた場合は、弁護士などの専門家になるべく早く相談をしましょう。

「著作権の侵害をしている」という指摘があったら放置をせず、すみやかに対処しましょう。

放置をした分だけ著作権侵害の期間が長くなり、相手にとっては被害が拡大します。その分損害賠償請求が来た際に、金額が上がってしまうおそれがあります。

また、放置していると著作権侵害を理由に刑事告訴されてしまう可能性もあります。

結果的に、民事・刑事両方の責任を追及される事態に陥ってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

8 小括

ホームページ(Webサイト)は、様々なもので構成されています。中には、著作権が発生しているものもあり、それを著作権者でない者がホームページに勝手に使用すると、著作権侵害の可能性があります。著作物をホームページに使用する場合は、著作権を侵害しないためにも、著作権者から適切に許諾を得ることが必要です。

また、著作権侵害やそのおそれがあるものをホームページに掲載している場合は、速やかに削除したり、専門家に相談するなどの対応とるとよいでしょう。

9 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- 「著作権」とは「著作物」を独占的に利用できる権利のことをいう

- 著作権者でない者が、勝手に著作物を利用すると「著作権侵害」となる

- ホームページを構成する全てのものが「著作物」にあたるわけではなく、著作権が発生しないものもある

- 「著作物」をホームページで使用する場合には「著作権侵害」にならないように配慮する必要がある

- 著作権を侵害しない形でホームページで著作物を使用するためには、①利用許諾契約(ライセンス契約)を結ぶ、②著作権譲渡契約を結ぶ、③フリー素材を使うという3つの方法がある

- 「著作権侵害をしている」との指摘を受けたら、速やかに弁護士などの専門家に相談して解決を図るようにする

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。