第三者割当増資とは?スタートアップが注意すべきことを弁護士が解説

はじめに

会社の資本金を増やす(増資)方法には、さまざまなものがありますが、スタートアップは特に「第三者割当増資」を選択することが多いといえます。

もっとも、「第三者割当増資」ってそもそも何?なぜ、スタートアップでは「第三者割当」による増資が多いのか?などといったことを理解している事業者は意外と少ないのではないでしょうか?

そこで今回は、第三者割当増資について、実施するための手続きやその際の留意点などにも触れながら、弁護士がわかりやすく解説していきます。

1 第三者割当増資とは

そもそも「増資」とは、資本金(=会社の事業を行うための資金)を増やすことをいい、以下の3つのタイプがあります。

- 公募増資

- 株主割当増資

- 第三者割当増資

(1)公募増資

「公募増資」とは、不特定多数の投資家に対して新しく株式を発行することにより増資することをいいます。多くの人に対して株式を発行することができるため、上場企業が大規模な増資を行うのによく使われる手段です。

(2)株主割当増資

「株主割当増資」とは、すでに株主となっている者に対して、持株比率(=発行済み株式総数に対する株主の持つ株式の割合)に応じて、新しく株式を割り当てることにより増資することをいいます。

(3)第三者割当増資

「第三者割当増資」とは、他の会社や個人などの特定の第三者に対して新しく株式を発行することにより増資することをいいます。

このように、増資には3つの方法があり、「第三者割当増資」はそのうちの1つということになります。特に、スタートアップなどのように株式を公開していない企業にとっても、資金調達をできる可能性のある方法として用いられています。

2 スタートアップで使われる理由

ほとんどのスタートアップでは、その性質上、以下で見ていくように、公募増資や株主割当増資を行うのに向いていません。

(1)公募増資

多くのスタートアップは非上場であり、上場会社のように、証券取引所で自由に株式の売買ができません。そのため、不特定多数の投資家に株式を発行する公募増資により資金調達することは現実的ではありません。

もっとも、非上場のスタートアップでも公募増資をすることは可能ですが、その場合、以下のような問題が生じます。

- 財務局への届出(調達する額による)

- 公募増資をするノウハウがない

- 証券会社などに依頼すると高額な手数料がかかってしまう

これらのことから、公募による増資は、スタートアップに向いていないということがいえます。

(2)株主割当増資

創業したてのスタートアップなどにおいては、まだまだ株主が少数であり、会社の役員だけで株主が構成されていることも少なくありません。

そのため、株主割当増資では、大規模な資金を調達することは困難だといえ、創業したてのスタートアップが使うことは少ないです。

以上のように、スタートアップ企業が公募や株主割当の方法で増資をすることは現実的でありません。

それでは、第三者割当の方法で増資をすることについてはどうでしょうか。

3 第三者割当増資のメリット

第三者割当増資を行うメリットとしては、主に以下の2点が挙げられます。

- 手軽にできる

- 投資家との関係性の向上

(1)手軽にできる

第三者割当増資は他の方法に比べて手軽に実施することができます。

詳しくは後ほどご説明しますが、事業者は、「総数引受契約」を利用すると、手続きを省略し、約1日という短期間で第三者割当増資の手続きを完了することができます。

(2)投資家との関係性の向上

第三者割当増資において、株式を割り当てることとなる「特定の第三者」は、取引先や個人投資家であることが多いといえます。

その結果、会社の業績アップという共通の目的に向かって投資家と協力し合うことになるため、投資家との関係性の向上を期待することができます。

また、以下の点は、他の増資方法にも共通することですが、

- お金を返さなくてよい

- 資本金が増えることで会社としての価値や信用力が上がる

といったメリットもあります。

このように、第三者割当の方法による増資は、比較的簡単に実施することができるうえ、投資家との関係性を向上させることもできるため、企業などにとっては、この手段を選ばない理由はないようにも思えます。

もっとも、第三者割当の方法による増資には、以下のようなデメリットもあります。

4 第三者割当増資のデメリット

第三者割当増資のデメリットとして主に挙げられるのは、既存株主の持株比率に希薄化をもたらすということです。

第三者割当の方法による増資では、特定の第三者のみが株式の割当てを受けることになります。

そのため、既存株主の持株比率に希薄化をもたらすことになる結果、会社経営に関する意思決定に影響を及ぼす可能性があります。

このように、第三者割当の方法による増資を実施する際には、既存株主が自分の持株比率が低下することをもって不満を抱く一因ともなります。

もっとも、投資契約には、株式を発行する際に既存株主(投資家)の事前承認を必要とする旨の条項が設けられることが一般的であるため、投資家との関係においては、持株比率に希薄化が生じても、それに対して投資家が不満の声をあげるといったケースは少ないものと考えられます。

このほかにも、

- 変更登記手続きをとる必要がある

- 変更登記手続きに、最低でも3万円の登録免許税がかかる

- 資本金が1000万円以上になると納税額が上がる

といったデメリットがあります。

以上のように、第三者割当増資をすると、投資家との関係は良好になる一方で、既存株主の持株比率が相対的に低下してしまうことで、既存株主との関係が悪化してしまうおそれがあります。そのため、会社経営の意思決定に影響を及ぼす可能性があります。

第三者割当増資を実施する際には、これらのデメリットについても十分に知っておくことが大切です。

5 第三者割当増資をするための手続き

第三者割当増資をするための手続きには、

- 申込割当方式

- 総数引受方式

という2つの方法があります。

6 申込割当方式

(1)申込割当方式とは

「申込割当方式」とは、株式の引き受けを申し込んだ投資家に対して、株式を割り当てることをいいます。この割当てについては、どの投資家にどれだけの株式を与えるかということを会社が自由に決めることができます。

申込割当方式は、以下のような流れで行われます。

このように、申込割当方式は、

- 募集事項の決定

- 募集事項の通知

- 申込み

- 割当の決定通知

- 払込み

↓

↓

↓

↓

といった流れで手続きが進められます。

①募集事項の決定

「募集事項」とは、株式を発行するときに定めなければならない条件のことをいいます。

募集事項としては、以下の5つがあります。

- 発行する株式の数

- 発行する株式の払込金額またはその算定方法(★)

- 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨と当該財産の内容および価額

- 払込みの期日またはその期間(★)

- 新株発行の場合は、増加する資本金などに関する事項

これらのうち、特に(★)のついた事項については、事業者が特に注意しなければならないため、後で詳しく説明していきます。

なお、募集事項は、株主総会で決めるのが原則ですが、例外的に株主総会の決議により、募集事項の決定を取締役や取締役会に委任することができます。

この際には、取締役や取締役会が決定できる

- 発行する株式の数の上限

- 払込金額の下限

を決めておかなければなりません。

②募集事項の通知

事業者は、投資家に募集事項を通知します。

③申込み

募集事項の通知を受けて、株式を買いたいと思った投資家が、事業者に対して住所、氏名、引受株式数が記載された申込書を申込期日までに提出します。

④割当の決定通知

申込期間終了後、申込みをした投資家に対し、誰にどのくらいの株式を発行するかを株主総会(または取締役会)で決め、その決定を投資家に通知します。

⑤払込み

通知を受けた投資家は、決められた金額を払い込みます。

以上のように、申込割当方式は、丁寧に手順を踏みさえすれば、そこまで複雑な手続きではありません。

もっとも、事業者には留意しなければならない点があります。

(2)留意点

募集事項を決定する際には、以下の2点に留意する必要があります。

- 発行する株式の払込金額またはその算定方法

- 払込みの期日またはその期間

①発行する株式の払込金額またはその算定方法

事業者は、投資家に割り当てる株式の払込金額を極端に低く(有利に)してはいけません。

もっとも、事業者と投資家の関係性によっては、投資家に有利な価格を設定しないと、投資を受けられないことも想定され、また、ダウンラウンドの場合には、投資家に有利な価格を設定することで投資を受けられるという側面もあります。

このように、特定の投資家に特に有利な払込金額による株式を発行することを「有利発行」といいます。会社法では、株式の発行が「有利発行」にあたる場合には、なぜ有利な価格で発行するのか、その理由を株主総会において説明しなければならないとされています。

この点、非上場のスタートアップは、株式が市場に出回っていないため、株価の客観的な価値がわからないということもあり、その意味では、「有利発行」となってしまう可能性があります。

そのため、専門家の意見を参考にするなどしながら、きちんとした株価の算定方法を選択する必要があります。

②払込みの期日またはその期間

事業者は、投資家がきちんと払込みができるような「払込期日(特定の期日)」または「払込期間(一定の期間)」を設定しなければなりません。

会社法では、投資家が決められた払込期日または払込期間内に払込みをしなかった場合、その投資家は、株式の割当を受ける権利を失う(=「失権」)とされています。

そのため、割当を予定していた株式(失権した株式)を新たに発行するには、手続きをやり直さなければならなくなり、手間がかかってしまいます。

このようなことにならないよう、事業者は、投資家が確実に払込みをできるような、投資家にとって無理のない払込期日や払込期間を設定する必要があります。

このように、事業者は、申込割当方式により株式を割り当てる際には、手続きのフローを理解するとともに、株式の払込金額や払込期日などに慎重に対応する必要があります。

この点を怠ると、場合によっては、株式の発行が無効になる可能性もあるため、注意が必要です。

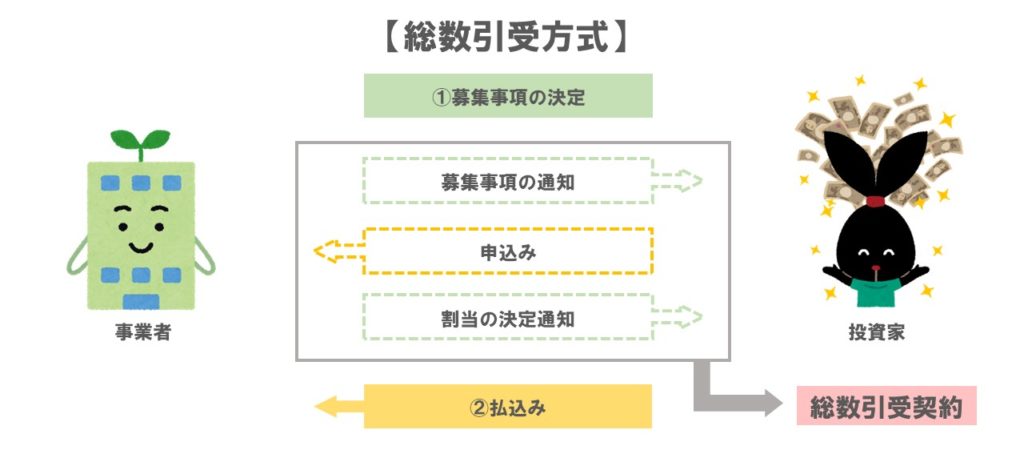

7 総数引受方式

(1)総数引受方式とは

「総数引受方式」とは、「総数引受契約」を使って株式割当ての手続きを省略したうえで新株を発行する手続きのことをいいます。

「総数引受契約」とは、発行するすべての株式を引き受けることを内容とする契約のことをいいます。総数引受契約では、誰にどれだけ株式を発行するかが決まっているため、申込割当方式で求められる「募集事項の通知」→「申込み」→「割当の決定通知」を省略することができます。

総数引受方式は、以下のような流れで行われます。

このように、総数引受方式は、

- 募集事項の決定

- 払込み

↓

といったように、申込割当方式に比べると、手続きが簡易化されていることがわかると思います。

このように総数引受方式によれば、事業者は手続きを大幅省略できるため、スタートアップの実務では、総数引受方式で第三者割当増資を行うことが多くなっています。

(2)留意点

総数引受契約を締結するにあたっては、以下の2点に留意する必要があります。

- 取締役会または株主総会の承認を受けること

- 同一の機会に契約がなされたと評価できること

①取締役会または株主総会の承認を受けること

投資家との間で総数引受契約を締結する場合、事業者が非公開会社である場合には、原則として、株主総会(取締役会を設置している会社は取締役会)の承認を受けなければなりません。

もっとも、「定款」に記載することで、承認機関を任意に設定することもできます。

たとえば、以下のように定款に記載することが考えられます。

-

【定款への記載例】

第〇条(総数引受契約の承認)

当該総数引受契約の承認機関は代表取締役とする

②同一の機会に契約がなされたと評価できること

総数引受契約は、事業者が、発行するすべての株式を引き受けてくれる投資家との間で締結するものであって、発行する全ての株式を引き受けるのであれば、引き受ける人は一人でも複数でも構いません。

もっとも、株式を引き受ける投資家が複数である場合、個別に総数引受契約を締結しても構いませんが、個々の契約が、同一の機会に一体的に締結された契約であるといえることが必要です。

総数引受契約が異なる機会にバラバラに締結されると、契約との対応関係がわからなくなってしまう可能性があり、スムーズに株式発行したいがために総数引受契約を締結したにもかかわらず、誰にどれだけの株式を割り当てたかがわからなくなる可能性があります。

そのため、事業者は、総数引受契約を個別に分けて締結する場合、契約書に、「発行する500株のうち、100株はAが、400株はBが引き受ける」といったように、誰に何株発行されるかを明記するなどして、個別の総数引受契約が同一機会に締結されたものであるといえるように工夫しなければなりません。

8 小括

多くのスタートアップは、上場前であり、また、株主構成の特性などからして、資金調達をする際には、第三者割当増資による方法を選択することになることが多いといえます。

もっとも、第三者割当増資を実施する際には、会社法に従った手続きを行う必要があり、その際には留意すべき点もいくつかあります。これらの点をきちんと理解しておかないと、最悪の場合、株式の発行が無効と評価され、増資に失敗する可能性がありますので、その点には注意が必要です。

9 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 「増資」とは、資本金を増やすことをいい、①公募増資、②株主割当増資、③第三者割当増資の3つがある

- 「第三者割当増資」とは、会社が他の会社や個人などの特定の第三者に対して新しく株式を発行し、資金を調達することをいう

- スタートアップは、公募増資、株主割当増資に向いておらず、増資をする場合は、第三者割当増資によることが多い

- 第三者割当増資をするメリットは、①手軽にできる、②投資家との関係性の向上の2点である

- 第三者割当増資のデメリットとしては、持株比率の希薄化が挙げられる

- 第三者割当増資をするための手続きには、①申込割当方式、②総数引受方式の2つがある

- 申込割当方式の手続きは、①募集事項の決定、②募集事項の通知、③申込み、④割当の決定通知、⑤払込みという流れで進められる

- 申込割当方式で留意すべき点は、①発行する株式の払込金額またはその算定方法、②払込みの期日またはその期間の2点である

- 総数引受方式の手続きでは、総数引受契約を利用して手続きの省略ができるため、①募集事項の決定、②払込みの2点のみを行えばよい

- 総数引受方式で留意すべき点は、①取締役会または株主総会の承認を受けること、②同一の機会に契約がなされたと評価できることの2点である

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。