外国仮想通貨交換業者への勧誘規制とは?弁護士が5分で解説!

はじめに

海外ではすでに日本の仮想通貨交換業に相当するライセンスを取得しているものの、日本では仮想通貨交換業の登録を受けていないという企業もあると思います。このような企業を「外国仮想通貨交換業者」といいますが、彼らに対する法律規制にはどのようなものがあるのでしょうか。

「日本に住んでいる人に対して、ライセンスを得ることなくICOをしてはいけない」ということはよく聞きますよね。これは外国仮想通貨交換業者についても同じです。

ではさらに進んで、何か特別な規制がかかるのでしょうか?

今回は、こういった海外で既に仮想通貨取引所等のライセンスをもっている企業に適用される法律規制、具体的には(詳細は後で説明しますが)「勧誘規制」を中心に見ていきたいと思います。

1 「外国仮想通貨交換業者」とは?

「外国仮想通貨交換業者」とは、日本の「仮想通貨交換業」に相当するライセンスを外国で取得しているものの、日本でのライセンスがない事業者のことをいいます。

そのため、日本においてはもちろんのこと、外国においてもライセンスを取得していない場合は、外国仮想通貨交換業者にはあたりません。外国で日本の仮想通貨交換業者の登録にあたるライセンスを取得している者だけが外国仮想通貨交換業者にあたるわけです。

2 外国仮想通貨交換業者への「勧誘規制」とは?

仮想通貨交換業者は、それが日本国内の事業者であろうと、外国仮想通貨交換業者であろうと、日本国内居住者との間で仮想通貨取引を行うためには、日本での仮想通貨交換業のライセンスを取得する必要があります。

言い換えると、「日本で仮想通貨取引をするのであれば、日本のライセンスを取ってください!」ということです。

外国仮想通貨交換業者は、既に説明したように日本でのライセンスがありませんので、たとえ、外国で同種のライセンスを取得していても、日本国内居住者との間で仮想通貨取引を行うことはできません。

さらに、資金決済法は、外国仮想通貨交換業者が日本国内居住者との間で仮想通貨取引をすることを防ぐために、日本国内居住者に対して仮想通貨取引の「勧誘」をすることを禁止しています。

この「勧誘」について、以下で具体的にみていきましょう。

(1)「どのような行為」の勧誘をしてはいけないの?

日本で仮想通貨交換業のライセンスを取得していない外国仮想通貨交換業者は、以下にあたる行為の「勧誘」をしてはいけません。

- 仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換

- 「1」にある行為の媒介、取次ぎ又は代理

- 「1・2」にある行為に関して、ユーザーの金銭または仮想通貨の管理をすること

このように、1.仮想通貨の売り買いや日本円と仮想通貨の交換、または、2.このような行為の代理や媒介をすること、さらに、3.以上の行為に関し、ユーザーの金銭や仮想通貨を預かるなどの方法で管理することの勧誘を禁止しているのです。要するに、「仮想通貨交換サービスにつながるような勧誘行為を無登録で勝手にやってはいけない」ということです。

(2)「勧誘規制」の趣旨

それではなぜ、「勧誘行為」を禁止する必要があるのでしょうか。

たとえば、外国仮想通貨交換業者が、資金決済法上禁止されている勧誘を行い、日本国内居住者との間で仮想通貨取引を行ったとしましょう。

資金決済法上、外国仮想通貨交換業者が日本国内居住者との間で仮想通貨取引を行うためには、別途、日本で仮想通貨交換業のライセンスを取らなければなりません。そのため、外国仮想通貨交換業者が行った仮想通貨取引は、無資格者による取引にあたります。

とはいえ、外国仮想通貨交換業者が日本居住者との間で仮想通貨取引をすること自体やろうと思えば可能です。そのような取引を事前に防止するためにも、前の段階である「勧誘」を個別に禁止する必要があったわけです。

(3)小括

以上のように、勧誘規制は日本で仮想通貨交換業のライセンスを取得していない外国仮想通貨交換業者に対してのみ適用される規制です。

そのため、外国仮想通貨交換業者が日本居住者向けに仮想通貨取引の勧誘を行うためには、外国でのライセンスとは別に、日本での仮想通貨交換業のライセンスを取得しなければなりません。

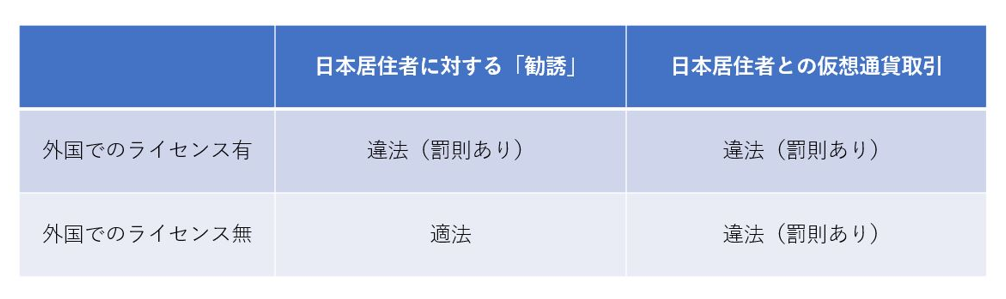

外国仮想通貨交換業者に適用される法規制を表にすると、以下のようになります。

外国でのライセンスを取得しているか否かにかかわらず、日本で仮想通貨交換業の登録を受けていない事業者は、日本居住者との仮想通貨取引を禁止されていますが、外国でのライセンスを取得していない事業者が日本居住者に対して勧誘することは禁止されていません。ですが、外国でのライセンスを取得していない事業者が日本居住者との間で仮想通貨取引を行うことは違法である以上、その取引を勧誘する行為は、結局のところ、違法な取引に加担するという側面を持っているということになりますので注意が必要です。

たとえば、日本、外国いずれにおいても登録を受けていない仮想通貨取引事業者Aが自社のホームページに仮想通貨取引に関する広告を掲載したとしましょう。そもそもAは日本での登録を受けていない事業者ですので、日本居住者との仮想通貨取引を行うことはできず、仮にそのような取引を行えば違法です。他方で、Aが掲載した広告は、次の項目で詳しく説明しますが「勧誘」にあたります。この勧誘行為自体は適法とされていますが、この勧誘行為はその先にある違法な取引を行うことを目的としています。そのため、Aが行った勧誘は、違法な取引に加担する性質を持っているということがいえます。

3 どのような行為が「勧誘」にあたるのか?

「勧誘規制」について見てきましたが、実際にどのような行為が「勧誘」にあたるかという判断は、意外に簡単なものではありません。そこで、この項目において、どのような行為が「勧誘」にあたるのか、その判断基準について見ていきたいと思います。

(1)原則

事業者は多くの場合、自社のホームページに広告を掲載しますが、「外国仮想通貨交換業者が自社のホームページに広告を掲載すること」は、原則として、日本居住者に対する「勧誘」にあたるとされています。

これは、ホームページに広告を掲載することで、日本居住者を含む全世界の人々がその広告を見ることができるようになるからです。

(2)例外

もっとも、広告を掲載してしまうと、直ちに「日本居住者に対する勧誘」にあたるというわけではありません。

以下の措置をいずれも取っていれば、例外的に日本居住者に対する「勧誘」にはあたりません。

- 担保文言

- 取引防止措置

それぞれの措置について、詳しく見ていきましょう。

①担保文言

「担保文言」とは、日本居住者が仮想通貨取引の対象になっていない旨をホームページに明記することをいいます。たとえば、「弊社が提供するサービスは、日本居住者を対象としていません。」といったような文言をホームページに明記することが挙げられます。

もっとも、担保文言を明記しさえすればいい、ということではありません。以下の点に注意しなければ、担保文言とみなされない可能性があります。

- 担保文言の所在が明確で、広告などを閲覧する操作とは別に特段の操作を必要としないこと

- 担保文言が、日本居住者において合理的に理解できる言語により表示されていること

担保文言を明記していても、日本居住者において、その文言がどこに掲載されているのかが非常にわかりづらかったり、確認するために相当な手間がかかる、などといった掲載方法では、担保文言とみなされない可能性があります。

また、日本居住者が理解できない言語で掲載しても、担保文言とみなされない可能性がありますので、注意が必要です。

②取引防止措置

「取引防止措置」とは、日本居住者との間の仮想通貨取引を防止するための措置のことをいいます。外国仮想通貨交換業者は、この「取引防止措置」を講ずる必要がありますが、取引防止措置を検討する際には、以下のような点に配慮することが必要だといえます。

- 取引に際し、ユーザーから住所やメールアドレスなどを提示させ、その居所(日本居住者であるかどうか)を確認できるようにしていること

- 取引の相手方が日本居住者であることが明らかだと思われる事情がある場合、その者からの注文には応じないようにしていること

- 日本国内に相談窓口を設置したり、ホームページ上にリンクを貼るなどの方法で、日本居住者に対し、仮想通貨取引を誘引することのないような措置を講じていること

取引防止措置といっても、とるべきとされる措置が一律に決められているわけではありません。日本居住者との間で仮想通貨取引をすることがないよう、きちんとした体制を取っているか、抜け道を作っていないか、などという観点からどのような取引防止措置を講ずるかを検討することが重要でしょう。

なお、上に述べた取引防止措置はあくまで例示ですので、この他にも外国仮想通貨交換業者が日本居住者との間で仮想通貨取引をすることを防止するために合理的な措置を講じている場合は、日本居住者に対する「勧誘」にはあたりません。

以上に述べた「勧誘行為」の判断基準に関し、その原則と例外について詳しく知りたい方は、金融庁が出しているガイドラインの「Ⅱ-4 外国仮想通貨交換業者に対する基本的考え方」をご覧ください。

4 第三者が「勧誘」に関与した場合はどうなる?

「勧誘規制」は、あくまで外国仮想通貨交換業者に対してのみ適用されるルールです。

このことからすると、仮に外国仮想通貨交換業者以外の第三者が勧誘に関わった場合、その第三者は何ら責任を負わないようにも思えます。

ですが場合によっては、この第三者の行為が違法となる可能性があります。

たとえば、第三者がアフィリエイトとして仮想通貨取引に関する行為を紹介したような場合に問題となります。

この場合、この第三者が外国仮想通貨交換業者でない以上、勧誘規制が適用されることはありません。ですが、場合によっては以下の認定を受ける可能性があります。

- 無登録での仮想通貨交換業

- 無登録での仮想通貨交換業の幇助

それぞれについて、簡単に見ていきましょう。

①無登録での仮想通貨交換業

仮想通貨交換業は登録をしなければ行うことができません。ここでいう仮想通貨交換業には、仮想通貨取引を「媒介」することも含まれます。

第三者が関わる行為が「媒介」にあたるとの評価を受ければ、この第三者は無登録で仮想通貨交換業を行ったことになります。

②無登録での仮想通貨交換業の幇助

「幇助」とは、ざっくりいうと、違法行為を手助けする行為のことをいいます。

ですので、幇助が成立するためには、手助けをした対象が違法行為であることが必要です。

たとえば、外国仮想通貨交換業者が日本で仮想通貨取引を行うことは、無登録での仮想通貨交換業にあたり違法となりますが、第三者の関与行為がこのような違法行為を手助けしたと評価を受ければ、この第三者は無登録での仮想通貨交換業の幇助犯にあたることになります。

このように、勧誘規制は外国仮想通貨交換業者にのみ適用されるルールですが、第三者が勧誘に関わった場合についても、資金決済法に違反したり、刑事上の責任を問われる可能性がありますので注意が必要です。

5 小括

以上のように、外国仮想通貨交換業者にのみ適用がある「勧誘規制」は、勧誘の対象となっている行為や、どのような場合に「勧誘」とされるのか、など細かくルールが決められています。あまり軽く考えていると、場合によっては、ペナルティを受けることにもなりかねません。

外国仮想通貨交換業者は「勧誘規制」の勧誘の対象となっている行為やどのような場合に「勧誘」とされるのか、その原則と例外などについて、きちんと理解して、事業を行うことが重要です。

6 まとめ

これまでの解説をまとめると以下の通りです。

- 「外国仮想通貨交換業者」とは、日本の資金決済法に相当する外国の法令により、日本における仮想通貨交換業の登録と同種の登録を受けて仮想通貨交換業を行う者をいう

- 外国仮想通貨交換業者は、日本国内居住者に対して仮想通貨取引の勧誘をすることを禁止されている

- 勧誘を禁止されている行為は、①仮想通貨の売買または他の仮想通貨との交換、②①にある行為の媒介、取次ぎ又は代理、③①・②にある行為に関して、ユーザーの金銭または仮想通貨の管理をすること、である

- 勧誘規制は日本で仮想通貨交換業の登録を受けていない外国仮想通貨交換業者に対してのみ適用される規制である

- 外国仮想通貨交換業者が自社のホームページに広告を掲載することは、原則として、日本居住者に対する「勧誘」にあたる

- ①担保文言、②取引防止措置のいずれの措置も取っていれば、例外的に日本居住者に対する「勧誘」にはあたらない

- 「担保文言」とは、日本居住者が仮想通貨取引の対象になっていない旨をホームページに明記することである

- 「取引防止措置」とは、日本居住者との間の仮想通貨取引を防止するための措置のことをいう

- 第三者が勧誘に関わった場合、資金決済法に違反したり、刑事上の責任を問われる可能性がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。