外国事業者が日本で仮想通貨交換業の登録を受ける方法を弁護士が解説

はじめに

外国の事業者が日本でも仮想通貨取引所の運営や仮想通貨の取引をしたい場合、何か特別な手続きは必要なのでしょうか?また、仮に外国で仮想通貨を取り扱うライセンスを取得していたとして、改めて日本でライセンスを得る必要はあるのでしょうか?

ここをきちんとクリアしないと、気づかないうちに「違法な仮想通貨取引」を行ってしまう可能性があります。

そこで今回は、外国事業者に対する金融庁の対応や日本で仮想通貨取引を行うためのライセンス(仮想通貨交換業の登録)について、また、どのような場合に登録が必要なのかなどを、わかりやすく解説していきます。

1 外国仮想通貨交換業者への金融庁の警告

まずはじめに、外国の事業者が日本国内で仮想通貨取引に関する行為を行っていたことに対して、金融庁がどのような対応をしたのかみていきましょう。

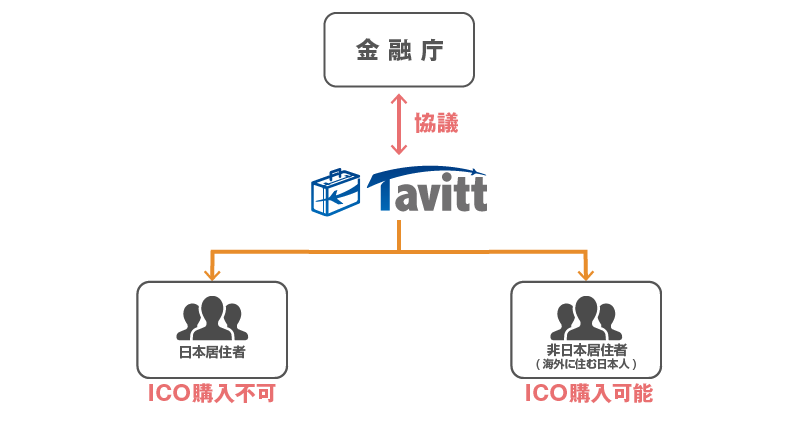

(1)Tavittの事例

Tavittというタイの旅行系企業がICOを行った際、日本での仮想通貨交換業の登録を受けていない状態で日本居住者に向けてICO参加への勧誘(日本居住者が購入できる状態にしていた)などを行っていました。もっとも、このような「Tavittの日本居住者向けの業務」は日本の「仮想通貨交換業」にあたります。この点に関し、Tavitt社は自社のホームページにおいて、金融庁から以下のような警告を受けたと公表しました(もっとも、Tavitt社が自社ホームページで一方的に公表したにすぎず、金融庁の公式見解ではありません)。

- Tavittの行っている日本居住者向けの業務が、日本の仮想通貨交換業にあたる

- 日本居住者へのトークン(仮想通貨)販売が可能な状態が継続することは、資金決済法違反の状態が継続することになる

- 日本の仮想通貨交換業の登録が無い海外法人の場合、日本居住者がトークン(仮想通貨)を購入できない体制でないのであればICOを実施してはならない

- 非日本居住者(海外に住む日本人)に対しては、トークン(仮想通貨)の販売をしてよい

これを受けてTavittは金融庁と協議し、日本居住者に対してはトークン(仮想通貨)の販売を行わないことにしたと伝えられました。

Tavitt「金融庁、日本居住者はICO購入不可と伝える」より引用

(2)Binanceの事例

香港に拠点を置き、世界最大の仮想通貨取引所とされているBinanceも金融庁から警告をうけました。BinanceもTavittと同じように、日本で仮想通貨交換業の登録をうけないまま、日本居住者を相手に仮想通貨の取引(仮想通貨交換業)を行っていました。

もっとも、日本国内で仮想通貨交換業の登録をうけないまま仮想通貨取引をしている取引所は他にもたくさんあります。そんな中今回Binanceが警告を受けたのは、Binanceが世界最大の取引所でありユーザーへの影響力が大きいため、見せしめ的な処分である、との見解もあります。

(3)何が問題なのか?

Tavittの件もBinanceの件も、共通して問題となるのは「日本において仮想通貨交換業の登録をうけないまま仮想通貨交換業を行っていた」という点です。

後ほど詳しく解説しますが、「仮想通貨交換業」とは、ざっくりいえば仮想通貨の取引をする業務のことをいいます。そして、日本国内で日本居住者との間で仮想通貨の取引(仮想通貨交換業)をしたいのであれば、きちんと国から登録をうける必要があります。

また、Binanceのような外国仮想通貨交換業者(日本以外の国で仮想通貨交換業に相当するライセンスを取得している事業者)は、日本で仮想通貨交換業の登録をうけていない事業者であるため、仮想通貨取引に関するユーザーへの「勧誘行為」も禁止されています。「勧誘」とは、たとえばホームページにユーザーへ向けた広告を掲載することをいいます。

以上の2社に対する金融庁の警告(ただし、Tavitt社に対する警告は金融庁の公式見解ではありません)は、簡単に言えば、「日本国内で日本居住者との間で仮想通貨の取引(仮想痛通貨交換業)を行いたいのであれば、きちんと日本のルールに則って仮想通貨交換業の登録をうけてください。」「日本での仮想通貨交換業の登録を受けることなく、国内で仮想通貨取引をすることはやめてください!」ということなのです。

このように、外国の事業者がICOを行うor取引所を運営している場合に、日本人(正確に言えば日本居住者)を相手に取引をしたいのであれば、きちんと仮想通貨交換業の登録をうけ、国からお墨付きをもらうことが必須になるものと考えられます。

それでは、登録が必要とされる「仮想通貨交換業」とはそもそもどのような事業のことをいうのでしょうか。

以下の項目では、

- 仮想通貨交換業とは何か?

- 仮想通貨交換業の登録をうけるにはどうすればよいのか?

について具体的に解説していきます。

2 日本における「仮想通貨交換業」とは?

「仮想通貨交換業」とは、仮想通貨を売ったり買ったり、交換したりする事業(サービス)のことをいいます。そして、このようなサービスを行う事業者を「仮想通貨交換業者」といいます。具体的には、仮想通貨の取引所で行われているような行為を仮想通貨交換業、取引所を運営しているbitFlyerなどを仮想通貨交換業者といいます。

なお、改正資金決済法上、「仮想通貨交換業」の定義は以下のように定められています。

- 仮想通貨の

- 売買または交換をすることorこれらの行為の媒介・取次・代理をすること

- ②の行為に関して、利用者の金銭or仮想通貨の管理をすること

- 以上の行為を「事業」としておこなうこと

+

上記の要件のうち、実質的には2と4の要件をみたす場合には「仮想通貨交換業者」として国から登録を受ける必要があります。

仮に登録をうけないまま仮想通貨交換業を行うと、

- 最大3年の懲役

- 最大300万円の罰金

のどちらか、もしくは両方が科される可能性があります。厳しいペナルティとなっていますので、必ず国から登録をうけて仮想通貨の取扱をするようにしてください。

なお、現在、日本において仮想通貨交換業の登録をうけている事業者は全部で16社あります(「仮想通貨交換業者登録一覧」参照)。

※仮想通貨交換業についてさらに詳しく知りたい方は、「仮想通貨交換業の登録方法は?申請の要件や4つの手順を弁護士が解説」や「仮想通貨の法律規制とは?仮想通貨法6つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。

3 日本で仮想通貨交換業の登録が必要な場合

「日本で仮想通貨交換業の登録が必要な場合」とは、どのような場合をいうのでしょうか?さまざまなケースがあるかと思いますが、外国の事業者に絞って考えた場合には以下のようなケースが考えられます。

-

【外国の事業者が・・・】

- 日本で取引所を開設したいケース

- すでに海外で取引所を開設していて、日本居住者を対象に取引をしたいケース

- 海外でICOをするけど、日本居住者からも資金調達したいケース

- 日本でICOしたいケース

②は上で紹介したBinanceのケース、③はtavittのケースです。

また、③と④については、ICOに際して発行するトークンを「仮想通貨」として設計した場合に仮想通貨交換業の登録が必要となります。

以下の項目で、日本での仮想通貨交換業の登録方法についてみていきましょう。

4 外国事業者が日本で仮想通貨交換業の登録をするには?

(1)仮想通貨交換業の登録主体

日本で仮想通貨交換業の登録申請をする場合、その主体としては以下の2つがあります。

- 日本国内の事業者

- 外国仮想通貨交換業者

このうち、「外国仮想通貨交換業者」は、単に外国に本社などを置く仮想通貨交換業者を指すのではありません。「外国仮想通貨交換業者」とは、すでに日本以外の国で、日本でいう「仮想通貨交換業」に相当するライセンスを取得した事業者のことをいいます。

たとえば、アメリカのBit LicenseやEUのPayment Institution Licenseなどがこれにあたります。2018年1月、世界で初めて日本・アメリカ・EUの3つのライセンスを取得したbitFlyerは記憶に新しいことと思います。

他方で、日本でも外国でも、いまだ仮想通貨交換業に相当するライセンスを取得していない事業者は、外国の事業者であっても「外国仮想通貨交換業者」にはあたりません。

つまり、外国ですでに日本の「仮想通貨交換業の登録」にあたるライセンスを取得している場合には「外国仮想通貨交換業者」として登録を申請することになります。他方で、日本でも外国でもまだライセンスを取得していない場合には、日本国内で仮想通貨交換業の登録を受けようとする事業者と同じ手続きを踏むことになります。

以上より、外国の事業者が日本において仮想通貨交換業の登録をうけようとする場合、その申請には、以下の2つのパターンがあることになります。

- 海外でもまだ「仮想通貨交換業」に相当するライセンスをとっていない場合=国内の事業者と同じ条件で登録の申請をする

- 海外で「仮想通貨交換業」に相当するライセンスをすでにとっている場合=「外国仮想通貨交換業者」として登録の申請をする

順番に確認していきましょう。

(2)海外で「仮想通貨交換業の登録」に相当するライセンスを取っていない場合

まだどの国においても「仮想通貨交換業の登録」にあたるライセンスを取得していない場合、日本国内の事業者と同じ条件で登録申請手続きを行います。

仮想通貨交換業の登録までの流れは以下のようになります。

①「仮想通貨交換業」にあたるかの確認

登録申請をする前にまずは、①自分たちのサービスが「仮想通貨交換業」にあたるのかを確認します。この段階で仮想通貨交換業にあたらないと判明した場合は、登録を受けなくてもサービスの提供をすることができます。

②要件をみたしているかの確認

次に、仮想通貨交換業の登録に必要な要件を備えているかを確認します。登録は、申請すれば誰でも認めてもらえるわけではなく、細かい要件が定められています。そのため、登録を受けようとする事業者は、おおまかに次の要件を備える必要があります。

- 組織的な要件

- 財産的な要件

- 業務遂行に関する要件(社内体制)

- 法令遵守に関する要件(社内体制)

- 商号についての要件

- 他事業についての要件

これらの要件を備えたうえで登録申請をすると、審査が行われ、これをクリアすれば仮想通貨交換業の登録をうけることができます。反対に、これらの要件をみたさないまま登録申請しても、登録をうけることはできません。

③登録申請の手続きをする

申請の要件をみたしていることを確認したら、いよいよ申請手続きに入ります。

登録申請は、

- 事前相談・事前審査

- 本申請

というように、手続きが二段階に分かれています。

事前相談は

- 財務局へ電話をして、登録申請をしたいということを伝える

- 必要書類の準備

- 担当者との面談

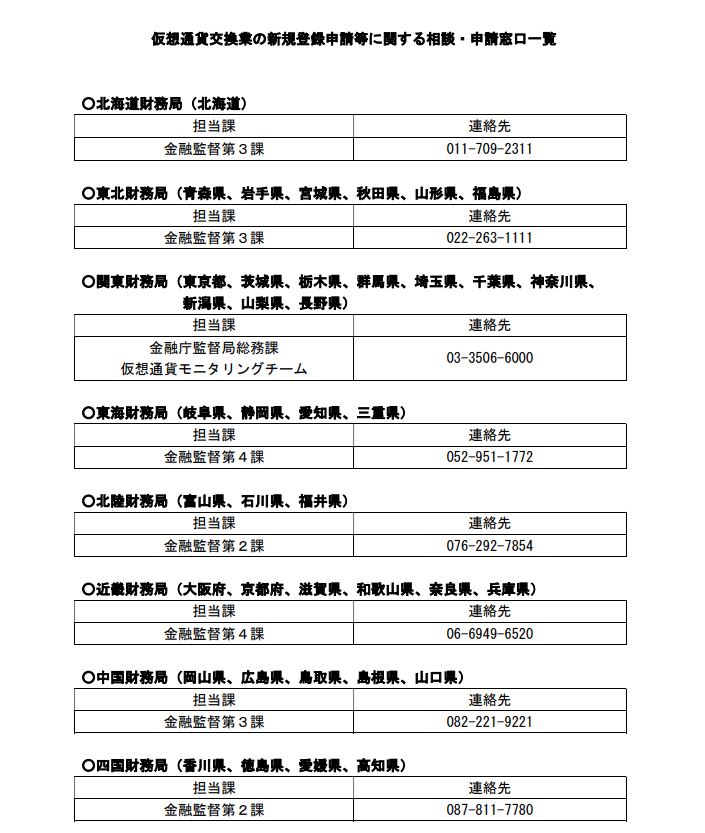

というステップを踏む必要があります。関東エリアおよび新潟・山梨・長野の事業者の方は、金融庁の「仮想通貨モニタリングチーム(03-3506-6000)」という仮想通貨専門の部署が窓口となっています。

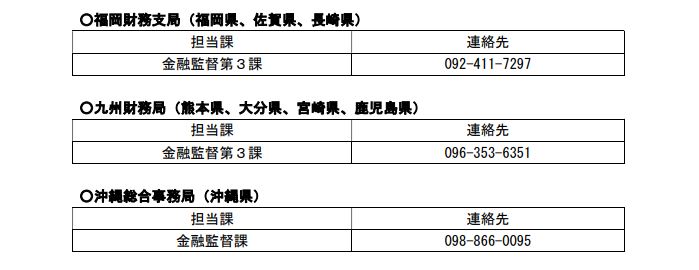

なお、全国の申請窓口一覧は以下のとおりです。

事前面談・事前審査をクリアすれば、やっと本申請の手続きに移ることができます。もっとも、本申請には20種類ほどの提出書類があるうえ、コンプライアンス規定や利用者保護規定をはじめとしたさまざまな社内規定を整備する必要があります。

これに加え、仮想通貨交換業の登録申請は100件を超え、処理が追いついていないのが現状であるため、何も問題なく審査を通過したとしても事前面談から登録完了まで8ヶ月~12ヶ月かかります。

これらを踏まえると、申請手続きの準備や実際に行う申請は、時間に余裕を持って行うことをおすすめします。

④仮想通貨交換業の登録完了

問題なく本申請の審査をクリアすれば、晴れて仮想通貨交換業の登録が完了します。

以上が、外国の事業者のうち、日本および外国でいまだ仮想通貨交換業にあたるライセンスを取得していない場合の登録申請の流れです。

なお、仮想通貨交換業の登録申請についてさらに詳しく知りたい方は、「仮想通貨交換業の登録方法は?申請の要件や4つの手順を弁護士が解説」をご覧ください。

(3)海外で「仮想通貨交換業の登録」に相当するライセンスをすでに取っている場合

外国の事業者のうち、すでに日本以外で「仮想通貨交換業の登録」に相当するライセンスを取得している場合には、「外国仮想通貨交換業者」として登録申請をすることになります。

登録申請の方法や要件は基本的に国内の事業者の場合と同じですが、以下の点が異なります。

- 日本の株式会社を設立する必要がないこと

- ①の代わりに、日本国内に営業所を設置すること及び日本国内に住所がある個人の代表者を置くこと

それぞれについて、以下で簡単に見ていきましょう。

①日本の株式会社を設立する必要がないこと

通常、仮想通貨交換業の登録を申請する場合は、申請者(事業者)が株式会社である必要があります(仮想通貨交換業の登録申請要件1.組織的な要件)。ですが、外国仮想通貨交換業者の場合、新たに日本国内で株式会社を設立することは求められていません。つまり、外国仮想通貨交換業者には「規制緩和措置」が適用される、ということです。

外国仮想通貨交換業者は、すでに日本以外の国で仮想通貨交換業者としてのライセンスを得ているため、活動拠点やそれなりの実績があるといえます。そのため、何もライセンスを持っていない事業者よりも、むしろ日本における仮想通貨交換業者の登録を認めるにふさわしい、と考えられます。

このような理由から、外国仮想通貨交換業者の場合には一定の規制緩和措置がとられるのです。

②日本国内に営業所を設置すること及び日本国内に住所がある個人の代表者を置くこと

外国仮想通貨交換業者は、「株式会社を設立しなくてよい」という要件緩和の代わりに、以下の要件をみたす必要があります。

- 日本国内に営業所を設置する

- 日本国内に住所がある個人の代表者を置く

つまり、「日本国内に営業所をもつ外国会社であって、日本における代表者(日本国内に住所がある)を置いていること」が必要となります。

上記の2点以外は、通常の登録要件に沿って手続きを進めていくことになります。なお、外国仮想通貨交換業者が日本において仮想通貨交換業の登録をうけた場合、通常の登録業者と同様に資金決済法上の「仮想通貨交換業者」として扱われることになります。そのため、国内で行える仮想通貨交換業の内容や守るべきルールも他の登録事業者と同じになります。

なお、仮想通貨交換業の法律規制について、詳しく知りたい方は、「仮想通貨交換業の法律規制とは?改正資金決済法を弁護士が5分で解説」をご覧ください。

5 小括

外国の事業者が日本居住者に対して仮想通貨取引を行う場合、海外でのライセンスの有無にかかわらず、日本において仮想通貨交換業の登録を受けることが必要になります。ここをきちんとクリアしない限り、日本での仮想通貨取引は「違法」な行為となってしまいます。

仮想通貨交換業の登録について、細かい部分がよくわからない場合には、弁護士に一任するのもオススメです。

6 まとめ

これまでの解説をまとめると以下のとおりです。

- 外国事業者が、日本国内で日本居住者を対象に仮想通貨の取引(仮想通貨交換業)をしたいのであれば、きちんと国から登録をうける必要がある

- 「仮想通貨交換業」とは、仮想通貨を売ったり買ったり、交換したりする事業(サービス)のことをいう

- 外国の事業者が日本で仮想通貨交換業の登録を受けようとする場合、①海外でもまだ「仮想通貨交換業」に相当するライセンスを持っていない場合、②海外ですでに「仮想通貨交換業」に相当するライセンスをとっている場合、分けられる

- まだどの国においても「仮想通貨交換業の登録」にあたるライセンスを取得していない場合、日本国内の事業者と同じ条件で登録申請手続きを行う

- すでに日本以外で「仮想通貨交換業の登録」に相当するライセンスを取得している場合には、「外国仮想通貨交換業者」として登録申請をすることになる

- 外国仮想通貨交換業者が日本において仮想通貨交換業の登録をうけた場合、通常の登録業者と同様に資金決済法上の「仮想通貨交換業者」として扱われることになる

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。