AI開発契約でデータ等は「営業秘密」として法律上保護されるのか?

はじめに

AIのプログラム・データにどのような法律上の権利が認められるのか?という点は、特にAIプログラムを開発して提供するベンダにとっては、極めて強い関心事ではないでしょうか?

もっとも、現状において、学習済みモデルといったAIを構成する成果物が、「著作権」や「特許」として保護されるかどうかは、はっきりとしていません。

そのため、そのような強力な権利でなくとも、他の手段で保護することはできないか、特に「営業秘密」として保護されないかが問題となります。

そこで今回は、企業競争力の源泉でもあるAI、厳密には①データ、②プログラム部分が法律上どのように保護されるのか、特に「営業秘密」として法律上保護されないか?について、ITに強い弁護士が解説していきます。

1 保護が問題となるAIの成果物

「AI(Artificial Intelligence)」とは、人工的に作られた人間の知能のようなものをいいます。その種類は、人間と同じように経験から自分で学習して成長していく「汎用型AI」・「強いAI」と呼ばれるものから、これまでに人間がやってきたことを自動的に行うだけの「特化型AI」・「弱いAI」と呼ばれるものまであります。

ここでは、後者の特化型AI・弱いAIを念頭に置いて、さまざまな問題点について見ていきたいと思います。

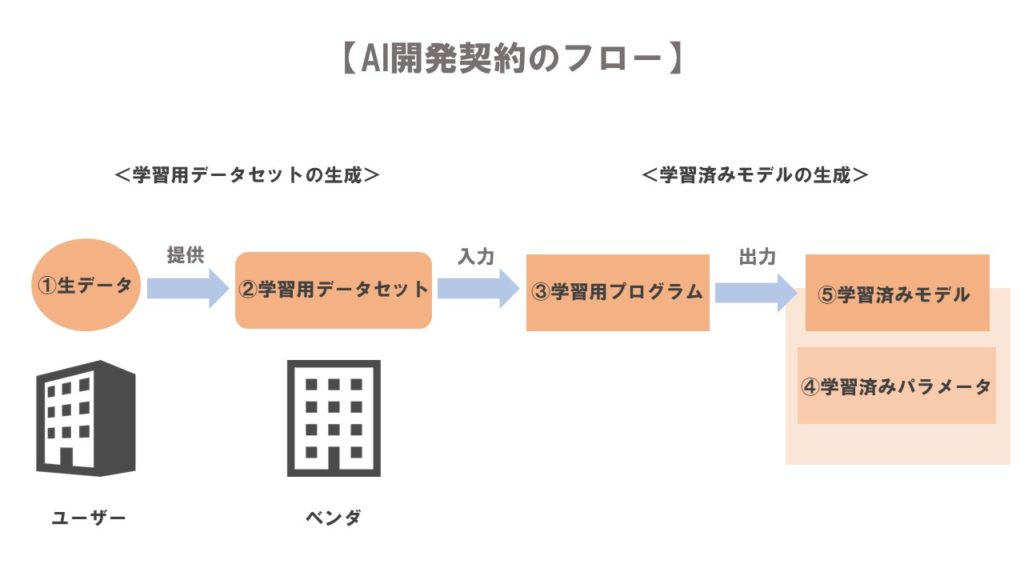

AIは、その開発過程で以下のようにいろいろな成果物を生み出すことになります。

- 生データ

- 学習用データセット(加工データ)

- 学習用プログラム

- 学習済みパラメータ

- 学習済みモデル(派生モデルも含む)

(1)生データ

「生データ」とは、人や機械による集計や加工、編集を施していないデータのことをいいます。

(2)学習用データセット(加工データ)

「学習用データセット」とは、生データに対して、欠測値や外れ値を除去したり、別個の正解データを付加するなどの変換・加工処理を施すことで、対象とする学習の手法による解析を簡単にするために生成された加工データのことをいいます。

(3)学習用プログラム

「学習用プログラム」とは、学習用データセットを用いて学習し、学習済みモデルを生み出すプログラム部分のことをいいます。

(4)学習済みパラメータ

「学習済パラメータ」とは、学習用データセットを用いた学習の結果として得られたパラメータ(係数)のことをいいます。

(5)学習済みモデル

「学習済みモデル」とは、学習済みパラメータが組み込まれた推論プログラムのことをいいます。

これらの成果物が「著作権」や「特許権」といった強力な権利として保護されるかについては、少なくとも現状においてはっきりとしていませんし、むしろこれを否定する見解すらあります。

そのため、AI開発契約に臨む当事者としては、別の観点から、これらの成果物を保護できないのか?を考える必要があります。

この点で選択肢として有益なのは、「営業秘密」として保護できないか、という点です。

2 「営業秘密」とは何か?

「営業秘密」とは、「秘密」として管理されている生産方法や販売方法などに関する情報であって、一般に知られていないものをいいます。

たとえば、商品に用いられている技術に関する情報や、顧客情報・実験データ・生産ラインに関する情報なども「営業秘密」にあたります。

営業秘密は、その情報をもつ企業が営業活動をしていくうえで必要不可欠な情報であるため、この情報を勝手に持ち出されたり、部外者である第三者に渡ってしまったりすると、企業にとっては大変な損失です。

そのため、フェアではない経済活動を取り締まる「不正競争防止法」という法律によって、以下の3つの条件をみたす情報は「営業秘密」として保護されます。

- 秘密管理性

- 有用性

- 非公知性

(1)秘密管理性(条件①)

「秘密管理性」が認められるためには、企業がその情報を営業秘密であると単に主観的に認識しているだけでは足りず、秘密として管理する意思を従業員などに対してはっきりと示し、従業員がそのことを認識できている必要があります。

企業が従業員に秘密として管理する意思を示す具体的な方法としては、「秘密管理措置」が挙げられます。

「秘密管理措置」とは、営業秘密を秘密ではない他の一般情報と合理的に区分して、その情報が営業秘密であることを明らかにする措置のことをいいます。

たとえば、電子ファイルならUSBなどの記録媒体に「マル秘」表示のシールを貼ったり、電子ファイル名・フォルダ名に「マル秘」と付記するなどの措置がこれにあたります。

この秘密管理性は、企業が高度な秘密管理をした場合にはじめて認められるものではなく、情報漏えいのリスクの大小や対策費用の大小に応じた効果的な秘密管理になっていれば足りるとされています。

また、経産省が公表している「営業秘密管理指針」によれば、秘密であることがはっきりと示されていれば、営業秘密へのアクセス制限がされていなくても秘密管理性をみたすものとされています。

(2)有用性(条件②)

「有用性」とは、営業上・技術上における商業的価値のある情報を指し、通常は、①秘密管理性と②非公知性をみたす情報は、有用性もみたすものと考えられています。

(3)非公知性(条件③)

「非公知性」とは、営業秘密が一般的に知られていない状態、簡単に知ることができない状態であることを指します。

具体的には、情報を保有している企業の力を借りなければ、情報を入手できないような状態にあることをいいます。

たとえば、特定の企業しか知らない情報について、その従業員などに守秘義務がなくても、その企業が情報を事実上維持していれば「非公知性」をみたします。情報の保有者以外の企業が同種の営業秘密を開発したとしても、その企業が情報を秘密として管理していれば、「非公知性」をみたします。

このように、一定の情報を秘密として管理することで非公知性が保たれるという関係があるため、①「秘密管理性」と②「非公知性」は相互に関連しているということができます。

そして、以上の3つの条件をみたした情報は「営業秘密」として、不正競争防止法で保護されます。

その結果、営業秘密を保有する者は、他人がこれを盗んだり勝手に利用したりすることを禁止できますし、次の項目で説明するように損害賠償なども請求できるようになります。

(4)営業秘密を侵害された場合に行使できる権利

実際に自社の営業秘密にあたる情報などを勝手に持ち出されたり、勝手に利用されているのを発見したときに行使できる権利として考えられるのは、以下の3つです。

- 差止請求権

- 損害賠償請求権

- 信用回復措置請求権

①差止請求権

「差止請求権」とは、侵害行為(たとえば、営業秘密の無断使用)の停止・予防を請求する権利です。また、侵害・取得された営業秘密の廃棄や、それに用いた設備の撤去なども請求できます。

もっとも、差止請求権は基本的に「侵害を受けたこと+その侵害者を知ったとき」から3年以内に行使する必要がありますので注意が必要です。

②損害賠償請求権

営業秘密を侵害されたことにより、営業上の利益が侵害された場合には、その相手方に対して「損害賠償」を求めることができます。

もっとも、この場合、営業上の利益を侵害されたことについて、相手方に故意(わざと)・過失(うっかり)が存在する必要があります。

また、「損害額」については、原則として損害賠償を請求する側が立証しなければなりませんが、不正競争防止法では、相手方が営業秘密を侵害したことによって得た利益額を立証することで、その額が損害額と推定されることになっています。

③信用回復措置請求権

「信用回復措置請求権」とは、営業秘密などを侵害されたことにより失墜した営業上の信用を回復するための措置をとるよう相手方に請求できる権利をいいます。

「故意・過失」によって営業上の信用を侵害された場合は、その相手方に対して、信用回復措置請求権を行使することができます。

たとえば、新聞や業界誌などに謝罪広告を出させることなどがこれにあたります。

そのほかにも、営業秘密を不正に取得・使用した者は、

- 最大10年の懲役

- 最大3000万円の罰金

のいずれか、または、その両方が科される可能性があります。

3 AIプログラム・データは「営業秘密」として保護されるのか?

「営業秘密」として保護されるための条件について、いまいちど確認しておきましょう。条件は、以下のように3つありました。

- 秘密管理性

- 有用性

- 非公知性

このうち、①秘密管理性と③非公知性をみたすものは、通常②有用性もみたすものと考えられているため、以下では、AIプログラム・データに「秘密管理性」と「非公知性」が認められるかという点に絞って見ていきたいと思います。

(1)秘密管理性(条件①)

消費者との間でAIを対象とした取引を行う場合には、「秘密管理性」の条件をみたすのかが特に問題となります。

この点、取引がインターネット上で終始する場合には、電子データにプロテクトをかけるなどしてAIプログラムなどの内容を消費者に知られないようにすることが比較的簡単にできるため、この場合には「秘密管理性」が認められるケースが多いでしょう。

問題となるのは、AIが組み込まれた製品を販売するケースです。

このケースでは、製品を受け取った消費者がこれを分解してマイクロチップを取り出し、その中身を読み取るなどしてプログラム・データの内容を知ることが可能になります。

そのため、この場合には、「秘密管理性」が失われ、営業秘密として保護されない可能性が高いです。

もっとも、消費者と事業者との間で秘密保持契約(NDA)を締結し、それによって「秘密管理性」の条件をクリアすることも考えられます。

ですが、秘密保持契約(NDA)は、原則として、契約当事者にしか効力が及ばないため、仮に、製品が第三者に転売されたような場合に、効力をその第三者に対して及ぼすことができません。

そのような意味でも、秘密保持契約(NDA)を締結することで、秘密管理性を確保することは現実的ではありません。

そこで、秘密管理性を確保するための対策としては、データを暗号化したり、マイクロチップの収納容器にマル秘表示をつけることなどが考えられます。

あくまで重要なのは、営業秘密とそうでない一般情報とが合理的に区分されているかどうかという点です。

そのように区分されていれば、消費者などにおいても簡単に営業秘密であることが認識でき、「秘密管理性」の条件をクリアできます。

(2)非公知性(条件②)

市販された製品から営業秘密を一般に知ることができる状態にある場合には、「非公知性」は認められないとされています。この点、いわゆる「リバースエンジニアリング(製品を分解・解析し、その仕組や内容を明らかにすること)」によって簡単に知られてしまうような秘密は、非公知性をみたさず、営業秘密にはあたりません。

一方、データを暗号化するなどして、リバースエンジニアリングを簡単に行えないようにすれば、非公知性をみたす可能性があります。

また、消費者との間でリバースエンジニアリングを禁止する契約を締結することも考えられます。

以上のように、AIが組み込まれた製品を販売するような場合には、マイクロチップの収納容器にマル秘表示を施したり、プログラム・データを暗号化するなどして、秘密管理性や非公知性を確保するための工夫が必要になります。

そして、これらの条件をクリアできれば、データ・プログラム部分は、「営業秘密」として保護されることになります。

4 小括

AIやプログラム・データが「営業秘密」として保護されるかという問題は、不正競争防止法が近年改正されたこともあり、実務上も非常にホットな話題です。

もっとも、裁判例の蓄積はまだまだ浅く、AIやプログラム・データが営業秘密として保護されるかについては実務的な予測がつきにくいという側面があることも事実です。

AIプログラムを開発して提供するベンダとしては、AIにまつわる法律を含め、「営業秘密」にあたるための条件や、法改正のポイントを正確におさえた上で、AI関連の契約書の作成やレビュー、開発契約の締結といったさまざまな実務に対応することが必要になってきます。

5 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- AIは不正競争防止法上の「営業秘密」として保護の対象となりうる

- 「営業秘密」とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないものをいう

- 「営業秘密」として保護されるためには、①秘密管理性、②有用性、③非公知性の3つの条件をみたすことが必要である

- AIが「秘密管理性」をみたすためには、閲覧にパスワードを設定したりすることが有用である

- AIが「非公知性」をみたすためには、データを暗号化するなどしてリバースエンジニアリングを防ぐことが有用である

- AIの営業秘密を侵害された場合にとるべき手段として、①侵害の差止請求や②損害賠償請求、③信用回復措置請求がある