AIによりプロファイリングをする際の3つの法律規制を弁護士が解説

はじめに

最近では、多くの企業がマーケティングの手法の1つとして「プロファイリング」という手法を利用しています。AIを使ったプロファイリングにより、ターゲティング広告やクーポン配信などを行えば、より確実に消費者のニーズにあった広告配信などが可能となり、効率的な販促も可能となります。

もっとも、プロファイリングには個人情報を取得することが必要不可欠であるため、個人情報保護法に反していないか、プライバシーを侵害していないか、といった点が気になりますよね。

そこで今回は、AIによりプロファイリングをする場合の法律規制について、ITに詳しい弁護士が解説します。

1 プロファイリングとは?

「プロファイリング」とは、自然人に関する特定の個人的側面を評価するために特に、自然人の職務遂行能力、経済状況、健康、個人的趣向、関心、信頼性、行動、位置、もしくは動向を分析または予測するために、個人データを用いて行うあらゆる形式の自動化された個人データ処理と定義されています。

難しく定義されていますが、簡単にいうと「特定の個人がどんな趣向や関心、行動を有しているのかを個人データを使って予測・分析する方法」のことをいいます。

従来は、人がこの膨大なデータを元に直接分析していましたが、現在ではAIによってこの個人データ処理が行われています。

例えば、インターネット上の閲覧履歴や購入履歴から個人の趣向を判断し、どんなプロモーションが効果的であるのかを探るのもプロファイリングの1つです。

身近な例としては、amazonのレコメンド機能があります。

amazonのサイトでは、購入履歴などからオススメ商品などがトップページに列挙される仕組みになっていますが、これも、AIによるプロファイリングの一例です。

販促利用以外でも、就職面接のときに人事部が「SNSをチェックする」というのもプロファイリングにあたります。SNSで候補者の行動を事前に確認し、言動や素行などを観察することで面接材料の1つとしているのです。

以上のように、業務の効率化といった観点からも「AIによるプロファイリング」を事業に取り入れている企業が増えてきています。

もっとも、AIによるプロファイリングは、一定のデータを取得することによって初めて可能となるため、そこには一定のルールが存在します。

次の項目から、具体的に見ていきましょう。

2 プロファイリングにおける法的問題点

企業にとっては、プロファイリングという手法を採ることにより、個人に合わせた営業戦略を導入でき、顧客満足度を高められるというメリットがありますが、その反面、法的問題点も存在します。

プロファイリングの法的問題点としては主に、以下の3つに集約されます。

- 個人情報保護法

- プライバシー権

- 意思決定の自由・内心の自由

以下から、順に詳しく見ていきましょう。

3 問題点①:個人情報保護法との関係

AIによってプロファイリングをするためには、データの収集が必要不可欠です。データの収集は主にインターネット上で行われ、この収集したデータを元に、AIがプロファイリングを行なっていくわけです。

それでは、インターネット上で個人情報を収集することは法律上問題はないのでしょうか?

一般的に、個人情報保護法にいう「個人情報」にあたる情報を取り扱う場合には、個人情報保護法の適用があります。そのため、そのような情報を取得するためには原則としてその利用目的を本人に通知・公表する必要があります。

また、その情報がデータベース化されて「個人データ」となっている場合には、原則として本人の同意なしにその情報を第三者に提供することはできません。

以上のことを前提として、この項目ではプロファイリングとの関係で特に問題となりうる、

- 要配慮個人情報の推知・生成

- 匿名加工情報の作成元である本人識別

の2点について見ていきたいと思います。

(1)要配慮個人情報の推知・生成

「要配慮個人情報」とは、本人に不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要する情報のことを指します。

具体的には、以下のようなものが対象です。

- 人種

- 信条

- 社会的身分

- 病歴

- 犯罪の経歴

- 犯罪により害を被った事実

- 不当な差別・偏見を招く可能性のある情報

これらの情報に関しては、原則として取得自体が禁じられていますが、本人の同意があれば取得することは可能です。また例外として、報道などにより公にされている情報に関しては、プライバシーポリシーなどで利用目的の公表がなされていれば本人の同意なしに取得することができます。

それでは、AIが収集した個人情報に「要配慮個人情報」は含まれていないものの、プロファイリングによって要配慮個人情報が推知または生成される場合については、どのようになるのでしょうか。

ここで、薬の購入履歴などからプロファイリングを行い、病歴が明らかになってしまったというケースについて見てみましょう。

病歴は、「要配慮個人情報」にあたるため、薬の購入履歴などから「要配慮個人情報」にあたる情報を推知し、生成してしまったことになります。

このような場合にも、本人の同意が必要になるのでしょうか?

この点について、少なくとも現状においては「要配慮個人情報」を推知・生成させる情報は「要配慮個人情報」にあたらないとされる可能性が高いです。

もっとも、推知させるにとどまる情報は、要配慮個人情報にはあたらないものの、生成するにいたった情報については、要配慮個人情報にあたるといった指摘もなされていることには注意が必要です。

このように、プロファイリングによって、要配慮個人情報を含む個人情報を推知・生成する可能性はありますが、個人情報保護法との関係においては今のところ大きな問題はないということがいえます。

もっとも、後ほど解説するプライバシーとの関係では問題となりうるため、検討する必要があります。

(2)匿名加工情報の作成元である本人識別

「匿名加工情報」とは、特定の個人を識別できないように加工された個人情報のことをいい、特定の個人情報を復元できない状態にしたものを指します。

ここにいう「加工」の程度は、一般人などが元データに復元できないような状態になっていれば問題ないとされています。

匿名加工情報は、特定の個人を識別できないものになっているため、第三者に提供する場合であっても本人の同意は必要ありません。

ここで、サプリの販売サイトなどが「住所・氏名・性別・購入した日付・時間・内容」などのデータを収集・分析したというケースについて見てみましょう。

このような場合に、データの詳細である「住所の県以下・氏名・購入日」などは削除した上で、「神奈川県の20代男性は◯◯というサプリを平日の夜に購入することが多い」という匿名加工情報を作製し、本人の同意なしに第三者に提供することができるのです。

情報の利活用という点では、大変有益ですよね。

では、この匿名加工情報と手持ちの情報でAIによるプロファイリングを行うとどんな問題が起こりうると想定できるでしょうか?

想定されることとしては、AIによるプロファイリングによって、匿名加工情報の作成元である個人情報が識別されてしまう可能性があるということです。

ご存知の通り、AIは人間よりも細やかな情報を扱うことを得意としています。一般的な技術者では導き出せない関連性を見つけ出し、元データに復元してしまう可能性も否定できません。

このように、たまたま匿名加工情報の作成元となった個人情報を識別してしまった場合、「特定の個人を識別するために他の情報と照合している」ことにはあたりません。ですが、匿名加工情報に何らかの記述が加えられ、その結果、特定の個人を識別できるようになった場合には、不適正な個人情報の取得となります。

このような場合には、すぐに削除するなどの対応を取るべきだと考えられます。

なお、匿名加工情報から詳細な個人情報(元データ)を取得するためにアルゴリズムを組んだようなケースは、明らかな違法行為となりますので注意が必要です。

次に、前でも少し触れたプライバシー権との関係について見ていきましょう。

※個人情報の第三者提供について、詳しく知りたい方は「個人情報の第三者提供とは?事業者が知るべき4つのポイントを解説!」をご覧ください。

※「要配慮個人情報」「匿名加工情報」について、詳しく知りたい方は「2017年個人情報保護法改正の概要とは?4つのポイントを徹底解説」をご覧ください。

4 問題点②:プライバシー権との関係

(1)プライバシー権とは?

「プライバシー権」とは、私生活に関する情報をみだりに公開されない権利のことをいいます。そして、このプライバシー権を侵害したというためには、公開された事実について以下の要件を満たす必要があります。

- 一般人の感受性を基準として知られたくない事柄であること

- 私生活上の事実または事実らしく受け取られる事柄であること

- いまだ公開されていない事実であること

- 公開によって実際に本人が不快の念を覚えたこと

これらの基準は、判例によって認められてきたものであり、プライバシー権の伝統的な考え方です。

もっとも、時代が進み、この枠組みでは判断できない事例が出てきていることから、プライバシー権を「自己情報コントロール権」として捉える考え方が出てきています。

「自己情報コントロール権」は、プライバシー権を自己に関する情報をコントロールする権利として捉えています。

具体的には、

- 自己に関する情報を勝手に収集、公開されない権利

- 自己に関する情報に対し閲覧・訂正・削除を求める権利

といった内容の権利として捉えるわけです。

判例上、プライバシー権を自己情報コントロール権として明示的に認めた例はありませんが、実際に、「学籍番号、氏名、住所」といった個人情報について、勝手に他人に公開されたくないという気持ちに理解を示した判例も存在します。

このような判例を踏まえると、AIプロファイリングに必要とされる情報収集の局面においても、内容によってはプライバシー権侵害が成立する可能性があります。

なお、2017年6月に総務省が発表した「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」においても、「開発者は、AIシステムにより利用者及び第三者のプライバシーが侵害されないよう配慮する。」との文言が盛り込まれています。

このように、プライバシーに対する考え方や配慮は、時代の変遷とともに、よりいっそう厳格になってきており、また、強化されていっているのです。

その現れの一つが「プライバシー・バイ・デザイン」というコンセプトです。

以下で、詳しく見ていきましょう。

(2)プライバシー・バイ・デザイン

「プライバシー・バイ・デザイン」は、プライバシー侵害を予防するために、プライバシー情報がきちんと扱われる環境を設計して講じようというコンセプトです。

このコンセプトは、プライバシー権の侵害に関する問題が侵害事実があったかどうかという事後的解決のプロセスだけでなく、事前に予防するための対策を考えることも同等に大切であるという考えを基礎としているものです。

また、プライバシー・バイ・デザインを実現していくためには「プライバシー影響評価」が重要な要素となります。

「プライバシー影響評価」とは、情報システムを開発する際、情報提供者のプライバシーへの影響を事前に評価した上で、システムを構築しましょうという考え方です。

これらのプライバシーに対する考え方は、先にも触れた「国際的な議論のためのAI開発ガイドライン案」においても、

- 侵害リスクを評価するため、あらかじめプライバシー影響評価を行うこと

- 侵害を予防するため、開発過程で採用する技術の特性に照らし可能な範囲で措置を講じること(プライバシー・バイ・デザイン)

といった形で推奨されています。

そして、実際にこれらのコンセプトを業務に取り入れるには、

- プライバシー情報の利用目的・範囲などを利用者がきちんと理解できるように事業者が説明すること

- プライバシー・バイ・デザインが実施できる体制を構築すること

- 企画、開発、構築、運用の各段階でプライバシー保護のためのチェックリストを設け、侵害のおそれがないかを各段階で確認すること

といった点が非常に重要になってきます。

以上からもわかるように、AIプロファイリングを利用する場合には、システムを開発した後にプライバシー侵害がないかをチェックするという事後的アプローチではなく、開発段階から「プライバシー侵害を予防できることはないか」という観点からシステム設計を行うことが大切です。

5 問題点③:意思決定および内心の自由との関係

最後に、意思決定および内心の自由との関係について見ていきましょう。

(1)意思決定の自由

「意思決定の自由」とは、他人から干渉されることなく自分のことについて決定できる権利のことをいいます。これは自己決定権とも呼ばれ、憲法上の権利として保障されています。

「意思決定の自由」は、AIによるプロファイリングとの関係で、「フィルターバブル」が問題となります。

「フィルターバブル」とは、インターネットでユーザーが好ましいと思う思想や情報ばかりが作為的に表示される現象のことをいいます。

その結果、自分と違う思想や違う意見をもった他人と接触することができなくなり、ひいては、民主主義社会の基盤でもある「違う意見などをもった他人との議論」がなされなくなります。

AIによるプロファイリングにおいても、AIが個人の好みに合う情報や商品などを膨大な個人情報の中から観察・分析、決定してしまうため、個人の意思決定に影響を及ぼすという点が指摘されています。

ターゲティング広告やクーポン配信などを例に考えてみると、商品やサービスに関する意思決定に影響を及ぼす可能性があり、「無意識に購入の方へ誘導された」と捉えられてしまう可能性があります。

また、AIによりプロファリングをすることにより、選挙結果にも影響を及ぼすことが可能となります。

具体的には、個人のSNSやブログでの発言からどのような政治的趣向や考えを持っているのかを推測し、どのような選挙活動が効果的なのか、といった点の検討材料にしたり、実際にそのような選挙活動を展開することが可能となります。

実際に、2016年の米国大統領選挙やEU離脱に関する国民投票では、有権者のSNSでの発言や行動に基づいて一定の働きかけを行っていたともいわれているため、民主主義社会全体への影響も指摘されているのです。

このように、AIによるプロファイリングを用いた技術を販促などに利用するという場合、ユーザーから「決めさせられている」と考えられてしまう可能性も孕んでいるのです。

そのため、AIによるプロファイリングを用いる場合には、意思決定の自由に影響することを念頭に置いた上で、あらかじめユーザーに対し説明や公表を行うことで理解を得る必要があるでしょう。

(2)内心の自由

「内心の自由」とは、精神活動の自由を意味し、憲法上の権利である思想良心の自由や、信教の自由、学問の自由なども含まれると考えられています。

簡単にいうと、頭や心の中で考えていることは絶対的に自由であり、これを他人が干渉することはできないという権利です。

AIプロファイリングでは、膨大な個人情報の集積から各個人の趣味趣向を導き出し、「どのような人物でどのようなものが好きなのか」という個人的関心事や趣向を推測することが可能となります。

もっというと、本人が気づいていない趣向や心理状態を推測することも可能となるのです。そうすると、精神的活動を覗き見する行為になりかねないという点で問題となります。

具体的には、以下のようなことが考えられます。

- 購入した薬や悩みごとからうつ状態を予測する

- 閲覧履歴等から犯罪を犯す可能性の高い人物を推測して警察に伝える

- 検索履歴等から個人が気づいていない性的趣向を割り出す

このように、AIプロファイリングでは他人の内面をうかがい知ることが可能です。これを利用して商品購入を促すような広告を打つ場合には、過度に作為的で誘導的な方法とならないよう留意しなければいけません。

頭の中で考えていることや心の中の事象については、誰かに話さない限り本人しか知り得ないことです。

もっとも、現代においては、インターネット上で何かを検索・閲覧・購入することで、精神的活動が外部に漏れているという側面もあります。

その情報を取り扱うAIプロファイリングは、場合によっては内心の自由を侵害してしまう可能性が十分にあるという点は理解しておくべきでしょう。

6 小括

AIによるプロファイリングは、すでに多くの企業が取り入れているマーケティング手法の1つですが、規制に関しては整備が行き届いていないのが現状です。そのため、今後規制が強化されていく可能性は十分に考えられます。

現状は、個人情報保護法、プライバシー権、意思決定および内心の自由といった法的問題点がありますが、この点については、先に指摘した内容について十分に留意した上で、広告などを配信していく必要があるものと考えられます。

個人情報やプライバシーは、その性質上、一度侵害してしまうと回復することが難しい権利であるといわれています。そのため、事後的な対策ではなく事前の予防策が必要な分野であることは留意しておくべきです。

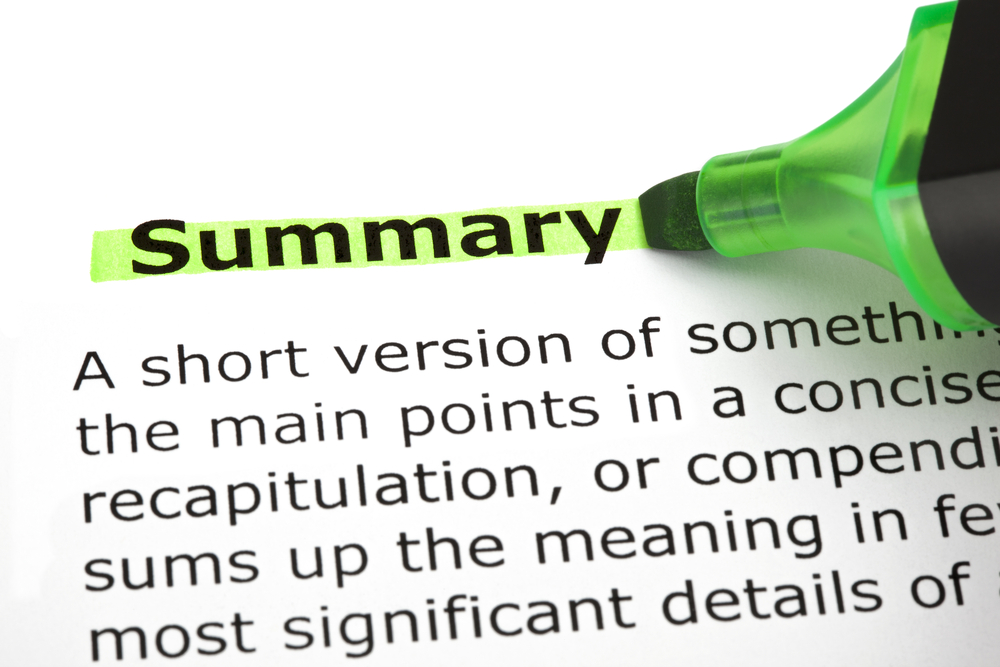

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

- AIプロファイリングは、主に①個人情報保護法、②プライバシー権、③意思決定・内心の自由との関係で問題となる

- 個人情報保護法とプロファイリングとの関係で特に問題となりうるのは、①要配慮個人情報の推知・生成、②匿名加工情報の作成元である本人識別の2点である

- 「プライバシー権」とは、私生活に関する情報をみだりに公開されない権利だが、自己に関する情報をコントロールする権利としての考えも有力である

- 「プライバシー・バイ・デザイン」は、プライバシー侵害を予防するために、プライバシー情報がきちんと扱われる環境を設計して講じようというコンセプトである

- プライバシー・バイ・デザインを実現していくためには、情報システムを開発する際に、情報提供者のプライバシーへの影響を事前に評価した上で、システムを構築するという「プライバシー影響評価」が重要な要素となる

- 「意思決定の自由(自己決定権)」とは、他人から干渉されることなく自分のことについて決定できる権利のことをいう

- 「意思決定の自由」は、AIによるプロファイリングとの関係で、「フィルターバブル」が問題となる

- 「内心の自由」とは、精神活動の自由を意味し、憲法上の権利である思想良心の自由や、信教の自由、学問の自由なども含まれる

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。