電子契約とは?事業者が押さえておくべき3つの法律を弁護士が解説!

はじめに

コロナ禍において、リモートワークを取り入れる事業者が増えていることも影響し、紙媒体ではなく、電子契約を利用する事業者が増えています。

とはいえ、従来から紙媒体での契約に慣れ親しんでる人がほとんどであるため、まだまだ不安だという方もいらっしゃると思います。

今回は、「電子契約」について、その法的有効性や押さえておくべき法律をわかりやすく解説します。

1 電子契約とは|電子署名との違い

「電子契約」とは、契約当事者が合意した内容を電子ファイルで記録・保存することをいいます。

たとえば、私たちの生活においては当たり前にもなっているオンラインショッピングは、商品の売買などをオンラインで完結できるサービスです。

オンラインショッピングでは、商品に関する売買契約の内容が電子ファイルで記録されるため、電子契約に該当します。

電子契約が使われる場面はオンラインショッピングに限られません。

何らかのサービスを利用する場合に必要となる利用規約への同意も電子契約にあたるのです。

このように、現在では電子契約を利用する場面が数多く存在し、現に、電子契約サービスを提供する事業者も増えてきています。

そもそも、「契約」というものは、当事者の意思に合致があれば有効に成立するものであって、それが紙媒体でなされたか、電子契約によるものかは問いません。

また、電子契約と似たものに「電子署名」があります。

これまでは、契約書に押印する印鑑が、契約者本人が契約していること、内容が改ざんされていないことを担保する役割を担っていました。

電子契約において、この役割を担うのが「電子署名」です。

「電子署名(デジタル署名)」では、本人確認のうえ、認証局から発行される電子証明書を利用することが一般的になっています。

電子契約をする際には、電子ファイルに電子証明書を加えて、電子署名とすることにより本人との同一性が保証されます。

2 電子契約との関係で押さえておくべき法律

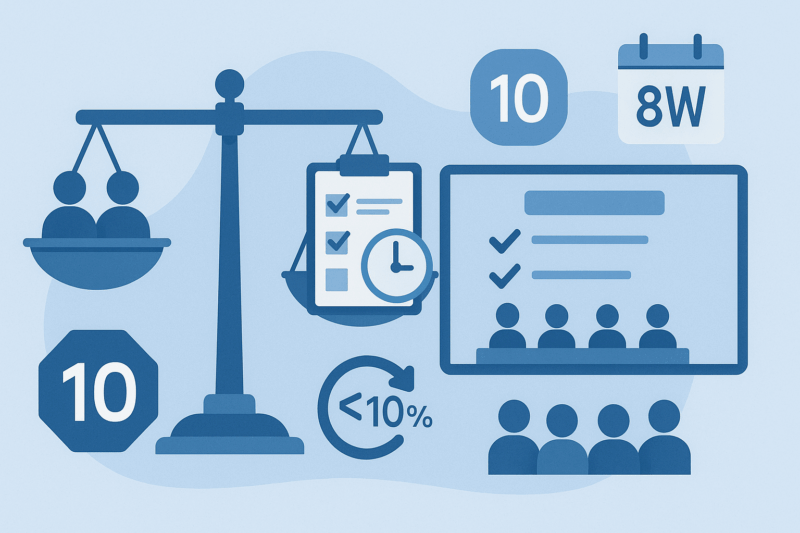

電子契約との関係で押さえておくべき主な法律は、以下の3つです。

- IT書面一括法

- 電子署名法

- 電子契約法

3 IT書面一括法

「IT書面一括法」とは、書面の交付が義務付けられている契約について、従来の手続きに加え、電子的手段による電子ファイルなどの交付を可能とする法律です。

もっとも、「紙媒体」であることが原則となることは変わらず、あくまで、当事者双方が電子的手段を用いることが望ましいと判断した場合にかぎり、電子的手段に代替できるにとどまります。

IT書面一括法により、約50にも上る法律において電子的手段による手続きで代替することが可能となりましたが、一部例外もあります。

たとえば、不動産を購入する場合に、宅建業者に義務付けられている重要事項書面の交付・説明などが挙げられます。

電子的手段を用いる場合には、その書面が例外となっていないかを確認するとともに、相手の考えも確認することが必要です。

いずれにおいても問題がない場合にはじめて電子契約を利用することができるようになります。

4 電子署名法

「電子署名法」とは、電子契約の法的有効性などを定めた法律です。

電子署名法には、以下のような規定があります。

-

【電子署名法3条】

電磁的記録であって情報を表すために作成されたもの(公務員が職務上作成したものを除く。)は、当該電磁的記録に記録された情報について本人による電子署名(これを行うために必要な符号及び物件を適正に管理することにより、本人だけが行うことができることとなるものに限る。)が行われているときは、真正に成立したものと推定する

このように、電子契約が真正に成立したとの推定を受けるためには、電子署名が本人により行われていることが要件となります。

また、認証局から発行される電子証明書については、電子契約サービス事業者の電子証明書を用いる「立会人型」についても、一定の要件を満たすことで、電子署名法上の「電子署名」として認められることになっています。

※電子契約サービス事業者を利用する場合の電子契約の法的有効性について詳しく知りたい方は、総務省・法務省・経済産業省連名の「利用者の指示に基づきサービス提供事業者自身の署名鍵により暗号化等を行う電子契約サービスに関するQ&A」が参考になります。

5 電子契約法

「電子契約法」とは、消費者が行う電子消費者契約について、意思表示に錯誤のあった消費者を保護するための法律です。

電子契約法は、サービスの内容として電子消費者契約(BtoCの契約)を予定している事業者に関係してくる法律ということになります。

たとえば、オンラインショッピングの電子契約において、消費者が操作を誤り、本来よりも多くの商品を注文してしまったり、意図していなかった商品を注文してしまったりするケースがあります。

このような場合、事業者は消費者から錯誤取消しを主張される可能性があります。

事業者としては、消費者が電子消費契約に関して意思表示を行う意思があるかどうかを確認できるシステムを構築するなどの対策が必要になります。

6 まとめ

コロナ禍に加え、近年進められている「脱ハンコ」の影響で、電子契約が利用される場面は今後いっそう増えていくものと考えられます。

電子契約を利用する場合には、電子署名法が定める要件を満たしていなければ、法的に有効なものとして認められないため注意が必要です。

また、例外的に電子契約を利用できない書面も存在するため、あらかじめ確認することが大切です。

弊所は、ビジネスモデルのブラッシュアップから法規制に関するリーガルチェック、利用規約等の作成等にも対応しております。

弊所サービスの詳細や見積もり等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽にお問い合わせください。

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。