ドローンを飛ばす際に注意すべき「無人機規制法」をIT弁護士が解説

はじめに

近時、様々な機能を搭載したドローンが開発されており、ドローンを多様な方面で利用することができるようになってきています。

そのため、ドローンの活用にビジネスチャンスを見出してる事業者は少なくないのではないでしょうか。

もっとも、ドローンはいつでもどこでも自由に飛ばせるわけではありません。そこには「航空法」をはじめとした様々な法律・規制が存在します。

この点「航空法」のルールを守らなければならないということは、ドローンビジネスに関わっている事業者であればご存知だと思います。

ですが、それに加え「無人機規制法」という法律も守らなければならないことはご存知でしょうか。

今回は、聞きなれない、けれども知っておかないと痛い目をみる「無人機規制法」について、事業者はどのようなことに注意しなければならないかなどを中心に、ITに詳しい弁護士が解説していきます。

1 航空法による法律規制

「航空法」では、ドローンの飛行について、主に以下の2つのルールを設けています。

- 飛行「場所」(飛行禁止区域)

- 飛行「方法」(飛ばし方)

(1)飛行「場所」(飛行禁止区域)

原則として、以下の3つの場所でドローンを飛ばすことはできません。

- 空港などの周辺の空域

- 地上から150m以上の空域

- 人口集中地区(DID地区)

もっとも、これらの場所でも、国土交通大臣の許可があれば、例外的にドローンを飛ばすことができます。

(2)飛行「方法」(飛ばし方)

「航空法」はドローンの飛ばし方として、以下の6つのルールを設けています。

- ドローンを飛ばすのは日中であること

- ドローンとその周辺を直接目で見て監視することができること

- 人や物件とドローンの間に30m以上の距離を保つこと

- 人が多く集まる祭りなどのイベント上空で飛ばさないこと

- 爆発物などの危険物を輸送しないこと

- ドローンから物を落とさないこと

もっとも、国土交通大臣の承認があれば、これらのルールに従わず、自由にドローンを飛ばすことができます。

①日中(日の出から日没までの間)に飛ばすこと

夜間にドローンを飛ばすと、ドローンの墜落事故を起こしやすく、人に怪我をさせたり物を壊したりするおそれがあるため、ドローンを飛ばすのは、日出から日没までの間である日中でなければなりません。

②直接目で見てドローンとその周辺を常に監視すること(目視外飛行)

ドローンを安全に飛ばすためにドローンの姿や周囲の状況を直接目で監視し続けなければなりません。

※目視外飛行の承認に関する審査基準について、詳しく知りたい方は、国土交通省HPをご覧下さい。

③第三者と建物などとの間に30m以上の距離を保つこと

30mより近い距離でドローンを飛ばすと、人や物にぶつかって、人に怪我をさせてしまったり、物を壊してしまうおそれがあるため、ドローンを飛ばす際には、人や物から30m以上離さなければなりません。

④祭りや展示会など、人の多く集まるイベントの上空で飛ばさないこと

イベント会場は人が多く、そのような場所でドローンが落下事故を起こしてしまうと、人に怪我をさせてしまう可能性が非常に高く危険であるため、人の多く集まるイベントの上空でドローンを飛ばしてはいけません。

⑤爆発物などの危険物を輸送しないこと

ドローンが落下した場合、危険物が爆発するなど、人や周りの環境に及ぼす影響が大きく、とても危険であるため、火薬や高圧ガスなどの危険物を輸送することはできません。

⑥ドローンから物を投下しないこと

物を地上へ投下すると、人にあたって怪我をさせてしまうおそれがあり、また、投下する拍子にドローンがバランスを崩してちゃんと制御ができなくなってしまうおそれがあるため、ドローンから物を投下することができません。

以上のように、ドローンを飛ばすときには「航空法」が定める「飛行場所(飛行禁止区域)」と「飛行方法(飛ばし方)」のルールをきちんと守らなければなりません。

もっとも、守るべきルールは、「航空法」だけではありません。「航空法」とは別に「無人機規制法」という法律が一定の規制を設けています。

※航空法上の規制について、詳しく知りたい方は「ドローン企業が知るべき航空法とは?3つのポイントを弁護士が解説!」をご覧下さい。

2 無人機規制法とは?

(1)成立の経緯

「無人機規制法」は、2015年に起きた、首相官邸にドローンが侵入するという事件をきっかけに作られました。この事件は、個人でドローンによる空撮を楽しんだり、企業がどのようにビジネスに活用できるかを考えるなどして、ドローンに注目が集まっていた時期に起きたものであったため、とても印象的な事件でした。

そこで、首相官邸などの国の重要拠点にドローンが落下するなどといったことがないようにルールを整備する必要があると考えられました。そのような背景から作られたのが「無人機規制法」です。

(2)航空法との相違点

「無人機規制法」と「航空法」はドローンの飛行について規制しているという点ではどちらも同じですが、目的・内容において両者は異なります。

①法律の目的

「航空法」は飛行機が安全に飛べるようにすることを目的としているのに対し、「無人機規制法」は重要施設に対する危険を未然に防ぐことを目的としています。

「重要施設に対する危険」とは、例えば、国会議事堂などの政治的に重要な施設などに、爆弾を積んだドローンを飛ばして、爆発テロを起こすなどといった行為が挙げられます。

②内容

「航空法」と「無人機規制法」はそれぞれ違った場所を、ドローンの飛行禁止場所として規制しています。

「航空法」は、飛行機が安全に飛べるようにするという観点から、主に「飛行機の航行に邪魔になる空域」でドローンを飛ばすことを禁止しています。

他方、「無人機規制法」は、ドローンを使ったテロなどの危険な行為を防ぐという観点から、「国の重要施設」、「外国公館」、「原子力発電所やその周辺地域」でドローンを飛ばすことを禁止しています。

このように、「無人機規制法」は、ドローンの飛行に対する一定のルールを定めた法律という意味では「航空法」と同じですが、法律の目的が航空法とは違うため、次の項目で見るように、規制内容も航空法とは違います。

3 無人機規制法による法律規制

「無人機規制法」は、ドローンの飛行について、以下の2つのルールを設けています。

- 飛行が禁止される小型無人機等

- 飛行「場所」

(1)飛行が禁止される小型無人機等

「無人機規制法」は、以下の2つの機体を対象施設周辺地域の上空で飛ばすことを禁止しています。

- 小型無人機等

- 特定航空用機器

①小型無人機等

「小型無人機等」とは、人は乗れないが、遠隔操作や自動操縦によって空を飛ばすことができるもののことをいいます。要するに、ドローンのことです。

200g未満のドローン(ホビードローン)については、「航空法」であれば、ルールに従うことなく自由にドローンを飛ばすことができますが、「無人機規制法」においては、ルールは守らなければならないため、小型無人機等を対象施設周辺地域の上空で飛ばすことはできません。

②特定航空用機器

「特定航空用機器」とは、飛行機や飛行船など以外で、人が乗って飛行できるもののことをいいます。例えば、操縦ができる気球や、パラグライダーなどが挙げられます。

このように、特定の機体については、重要施設に対する危険を未然に防ぐという観点から、対象施設周辺地域の上空で飛ばすこと禁止されています。

(2)飛行「場所」

無人機規制法は、原則として、「対象施設とその周辺地域」の上空でドローンを飛ばすことを禁止しています。

以下では、

- 対象施設

- 周辺地域

の2つにわけて解説していきます。

①対象施設

「対象施設」とは、主に以下の3つを指します。

(ⅰ)国の重要な施設など

(ⅱ)外国公館など

(ⅲ)原子力事業所

(ⅰ)国の重要施設など

政治的・司法的判断をしたり、国家の緊急時の対策を考えたりする際に使われる施設が対象となっています。例えば、国会議事堂や内閣総理大臣官邸、法務省などの危機管理行政機関、最高裁判所、皇居及び御所、政党事務所などが挙げられます。

(ⅱ)外国公館など

首相など外国からきた重要人物を広く保護するため、ここにいう外国公館には、建物だけでなく、ホテルや公園なども含まれます。どこを外国公館とするかは、国が必要に応じて勝手に決めてしまいます。例えば、2016年に開かれたG7広島外相会合では、外国からたくさんの要人が来たため、会場となったグランドプリンスホテル広島だけでなく、要人たちが訪れる平和記念公園も期間限定で「外国公館」とされました。

このように、今まで自由にドローンを飛ばせていた場所が急に「対象施設」となってしまう場合がありますので、ドローンを飛ばす場合には、飛ばすことを予定している場所が「外国公館」とされていないかを自治体のウェブサイトなどでしっかりと確認することが必要です。特に国際的に大きな会議などが行われる時期には、注意深く確認するようにしましょう。

(ⅲ)原子力事業所

各地の原子力発電所だけでなく、再処理事業所や原子力の関連研究所も含まれます。

②周辺地域

「周辺地域」とは、「対象施設」の周囲約300mを基準とする地域のことをいいます。

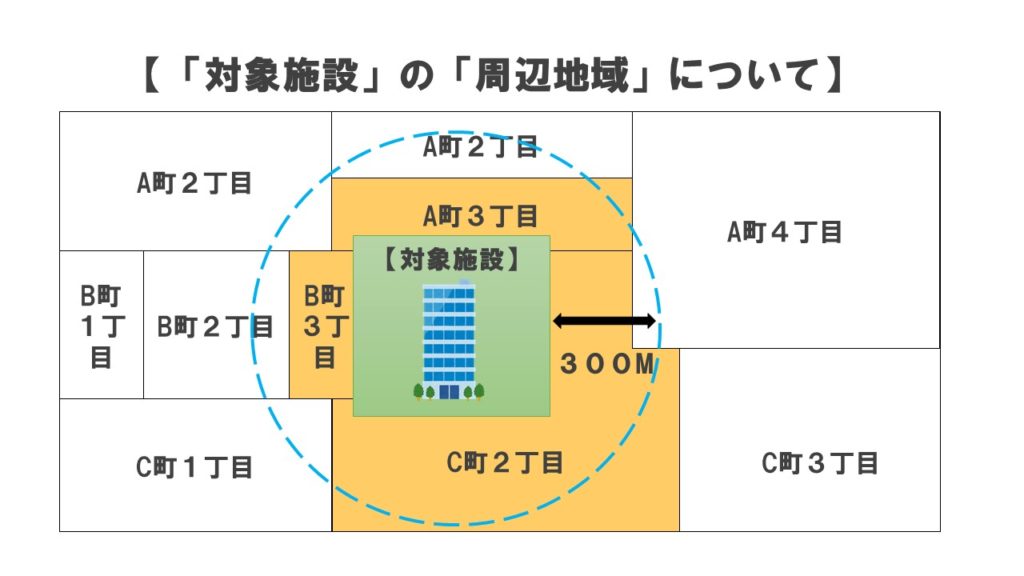

以下の図をご覧ください。

図のオレンジで色づけした地域が対象施設の「周辺地域」になります。

このように、「周辺地域」は、対象施設から半径300mではなく、半径300mを一つの基準として番地単位で決められています。

そのため、「対象施設」から半径300m以内であっても、必ずしも「周辺地域」とはなりません。

図のように、「対象施設」から半径300m以内であっても、A町2丁目のように「周辺地域」とされない場所や、反対に、C町2丁目のように、「対象施設」から半径300m外でも「周辺地域」とされる場所があります。

そのため、「対象施設」の近くでドローンを飛ばすときは、その場所が「周辺地域」にあたるかを詳細に調べておかなければなりません。

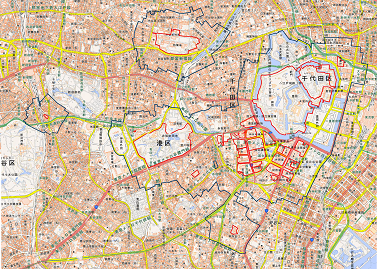

例えば、東京中心部の「対象施設」の「周辺地域」は以下のようになっています。

赤い線で囲ってある部分が「対象施設」、紺色の線で囲ってあるのがその「周辺地域」になります。

以上のように、無人機規制法は、原則としてこの「対象施設周辺地域」でドローンを飛ばすことを禁止しています。

もっとも、例外的に「対象施設周辺地域」でドローンを飛ばすことができる場合があります。

※「対象施設」や「周辺地域」について、もっと詳しく知りたい方は、警視庁のHPや、各関係機関のHPをご覧ください。

4 小型無人機等を飛ばすことが許される例外的なケース

(1)例外的に飛行可能とされるケース

無人機規制法は、対象施設の周辺地域の上空で例外的にドローンを飛ばすことができるケースとして、以下の3つを定めています。

- 対象施設の管理者またはその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛ばす場合

- 土地の所有者・占有者またはその同意を得た者がその土地の上空で飛ばす場合

- 国などの業務を実施するために飛ばす場合

①対象施設の管理者またはその同意を得た者が対象施設周辺地域の上空で飛ばす場合

対象施設の管理者や対象施設の管理者からドローンを飛ばすことについて同意を得た者は、「対象施設」だけでなくその「周辺地域」でも自由にドローンを飛ばすことができます。

②土地の所有者・占有者またはその同意を得た者がその土地の上空で飛ばす場合

土地の所有者・占有者やこれらの者からドローンを飛ばすことについて同意を得た者は、同意を得た土地の上空にかぎって自由にドローンを飛ばすことができます。ここにいう「土地」とは、「対象施設」がある場所を意味しています。

その土地の周辺地域では自由に飛ばすことができませんので、注意が必要です。

③国などの業務を実施するために飛ばす場合

事業者は、誰の同意も必要なく、「対象施設」とその「周辺地域」で自由にドローンを飛ばすことができます。

このように、一定の場合には、例外的に「対象施設周辺地域」でドローンを飛ばすことができます。

(2)必要な手続

対象施設やその周辺地域で例外的にドローンを飛ばすためには、上に挙げた3つのケースすべてに共通して、ドローンを飛ばす48時間前までに以下の2つの手続きをとらなければなりません。

- 警察署に「通報書」を提出すること

- 警察署で実際に飛ばすドローンを見せること

①警察署に「通報書」を提出すること

「通報書」とは、いわゆる「報告書」みたいなもので、単にドローンを「対象施設周辺地域」で飛ばすことを報告するものです。「通報書」には、ドローン操縦者と同意した者の氏名や住所など、飛ばす予定のドローンの大きさや色などといった事項を記載します。

②警察署で実際に飛ばすドローンを見せること

ドローンの実物を見せることが困難である場合には、代わりに、飛ばす予定のドローンの写真をみせることでもよいとされています。

もっとも、災害などやむを得ない場合には、口頭で「通報」することが認められています。この場合の「通報」は、ドローンを飛ばす直前までに、警察署でドローンを飛ばす旨の報告をすることを意味します。

なお、以下の者は、さらに別の資料の提出が必要になります。

(ⅰ)対象施設や土地の所有者などの同意を得たにすぎない者

(ⅱ)国または地方公共団体の事業

(ⅰ)対象施設や土地の所有者などの同意を得たに過ぎない者

対象施設の管理者や土地所有者などの同意があることを証明する書類の写しの提出が必要になります。この同意書は、警察署に通報書を提出する前にもらっておかなければなりません。やむを得ず口頭での通報になってしまった場合でも、同意書だけは口頭での通報よりも先にもらっておかなければならないことに注意が必要です。

(ⅱ)国または地方公共団体の事業

対象施設やその周辺地域でドローンを飛ばすのが、国または地方公共団体から委託を受けた事業者などである場合には、国などから事業を委託されたことを証明できる書類の写しが必要になります。

※「通報書」の様式は、警視庁のウェブサイトからダウンロードすることができます。

5 無人機規制法に違反した場合の罰則(ペナルティ)

「対象施設やその周辺地域」で勝手にドローンを飛ばすなどの行為に出た場合、無人機規制法違反となり、

- 最大1年の懲役

- 最大50万円の罰金

のいずれかを科される可能性があります。

6 小括

新しくドローンビジネスに参入しようと考えている事業者などは特に、「航空法」を始め、「無人機規制法」で定められているルールも十分に理解していなければなりません。この点を甘くみていると、場合によっては、ペナルティを受けてしまい、信用問題などにも影響してきます。

自社が展開しようとしているビジネスには、どのようなルールが関わってくるのか、合法的に行えるビジネスなのか、などといった点をしっかりと吟味することが大切です。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- 航空法はドローンの飛行「場所」と飛行「方法」についてルールを設けている

- 航空法で禁止される「場所」や「方法」でドローンを飛ばす場合には、国土交通大臣の許可が必要になる

- 航空法が飛行を禁止する場所は、①空港などの周辺の空域、②一定高度以上の空域、③人口集中地区(DID地区)の3つの場所である

- 航空法が禁止する飛行方法は、①夜間飛行、②目視外飛行、③人や物との間に30m以上の距離を保てない状態での飛行、④イベント会場上空での飛行、⑤危険物の輸送、⑥物を投下する飛行の6つである

- 航空法は飛行機が安全に飛べるようにすることを目的としているのに対し、無人機規制法は重要施設に対する危険を未然に防ぐことを目的としている

- 無人機規制法のルールを守らなければならないのは、①小型無人機等、②特定航空用機器の2つである

- 無人機規制法でドローンを飛ばすことができないとされているのは、「対象施設周辺地域」である

- 「対象施設」とは、①国の重要な施設など、②外国公館など、③原子力事業所の3つである

- 対象施設の周辺地域上空でドローンを飛ばせる例外的な場合は、①対象施設の管理者またはその同意を得た者が飛ばす場合、②土地の所有者・占有者またはその同意を得た者が飛ばす場合、③国などの業務を実施するために飛ばす場合の3つである

- 48時間以内に、①警察署に「通報書」を提出すること、②警察署で実際に飛ばすドローンを見せること、の2つを行う必要がある

- 無人機規制法に違反した場合のペナルティは、①最大1年の懲役、②最大50万円の罰金の2つである

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。