200g以下のホビードローンは規制の対象外!?9つの規制を解説

はじめに

200g未満のドローン(いわゆるホビードローン)については、航空法の規制をうけず、どこでも自由に飛ばして良いと思っている方は多いのではないでしょうか?

実は、そうではないんです。ホビードローンも一部の航空法の規制対象となりますし、その他にも守るべき法律やルールがたくさんあります。

ですが、ドローンに関する法律などはまだ整備されていない部分も多く、自分で調べたり判断したりするのは難しいですよね。

そこで今回は、200g未満のホビードローンも航空法の規制対象となること、また、航空法以外にも知っておかなければならない9つの法律やルールについて、わかりやすく解説したいと思います。

1 ドローンとは

「ドローン」とは、無人航空機の一種で、

- 空を飛ぶことができるもの

- 人は機体に乗らず、地上から操作するか自動操縦によって飛行するもの

のことをいいます。

手のひらに乗る小さなのものから実際に人が乗れそうな大きさのものまで、人が乗らずに操縦できるものはすべてドローンに含まれます。

2 ドローンを飛ばすときの規制

ドローンを飛ばす場合、「航空法」という法律の規制を受けます。

「航空法」とは、飛行機などの安全な運行を守るための法律で、ドローンを含む「無人航空機」は航空法の規制対象となっているのです。

具体的には、

- ドローンを飛ばす場所についての規制

- ドローンの飛ばし方についての規制

があります。

これらの規制に反した場所・方法でドローンを飛ばした場合、

- 最大50万円の罰金

が科される可能性があります。そのため、ドローンを飛ばすときにはきちんと航空法のルールを守ることが大切なのです。

※ドローンを飛ばす際の航空法の規制について詳しく知りたい方は、「ドローン企業が知るべき航空法とは?3つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。

3 「ホビードローン」は航空法の規制を受けない!?

(1)ホビードローンとは

「ホビードローン」とは、機体の重さが200g未満のドローンのことをいいます。

航空法の規制対象となる「無人航空機」とは200g「以上」のものを指すため、200g未満(200g「以下」ではありません。)のホビードローンは航空法上の「無人航空機」にはあたりません。

重さが200g未満で軽量なため、ぶつかったとしても大きな事故につながる可能性が低く、また、人が大怪我を負う可能性も低いため、重量が軽いドローンについては規制の対象となる「無人航空機」から除外されているのです。

(2)ホビードローンは航空法の規制を受けないの?

ホビードローンは航空法上の「無人航空機」にあたらないため、「じゃあ航空法の規制は受けないってことか!」と思う方もいるかと思います。

ですが、ホビードローンは航空法の規制を一切受けないわけではありません。

「無人航空機」にあたらないことで適用されないのは、「ドローンの飛行に関するルール(上で示した、飛ばす場所・飛ばし方のルール)」のみです。

200g未満のドローンは航空法上「模型航空機」に分類されるため、一部の規定については航空法の適用を受けることになります。

具体的には、「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」について、ホビードローンも規制の対象となります。「航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為」としては、以下の行為が禁止されています。

- 【ホビードローンへの航空法の規制】

- 飛行機などの、航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある空域や空港周辺においてホビードローンを飛ばすこと

- 地表または水面から150m以上の高さの空域でホビードローンを飛ばすこと

これらの空域でホビードローンを飛ばしたい場合には、国の許可を得る必要があります。

仮に、国の許可を得ることなくホビードローンを飛ばし、航空法に違反した場合、

- 最大50万円の罰金

が科される可能性があります。

(3)その他のルールにも注意

200g未満のホビードローンであっても、航空法の一部の規定について適用を受けることは解説したとおりです。

ですが、ホビードローンを飛ばす場合に守るべきルールは航空法だけではありません。航空法以外にもたくさんの法律や条例があるのです。

次の項目で順番にみていきましょう。

※なお、以下の法規制は、ホビードローンに限らず、広くドローン全体に適用されるルールになります。

4 航空法以外のルール

ドローンを飛ばす際、航空法以外に気をつけるべきルールとしては以下のようなものがあります。

- 小型無人機等飛行禁止法

- 電波法

- 公園条例

- 土地所有権との関係

- プライバシー権・肖像権との関係

- 文化財保護法

- 海上・港周辺の規制

- 河川区域の規制

- 道路交通法

(1)小型無人機等飛行禁止法

①小型無人機等飛行禁止法とは

「小型無人機等飛行禁止法」とは、国の重要施設や外国公館、原子力事業所といった施設の周辺地域上空において、ドローンの飛行を原則として禁止する法律です。通称「ドローン飛行禁止法」と呼ばれています。

ドローンの飛行が禁止されている対象施設は以下のとおりです。

- 国会議事堂、議員会館、国会図書館など

- 首相官邸、内閣官房長官公邸など

- 内閣府、国家公安委員会、各省庁の庁舎

- 最高裁判所

- 皇居、御所

- 政党事務所

- 外国公館

- 各地の原子力発電所、再処理事業所、原子力関連研究所など

ざっくり言えば、「国の重要な施設」周辺でドローンを飛ばすことが禁止されているのです。

なお、ドローンの飛行が禁止されているのは対象施設の「周辺地域」のため、施設の周囲300mの範囲も含まれます。

指定地域の詳細については、警視庁の「ドローン飛行禁止法のページ」で確認することができます。

②例外的に飛行が可能な場合

対象施設の上空ではドローンの飛行が原則禁止されていますが、以下の場合は例外的に飛行が可能となっています。

- 対象施設の管理者またはその同意を得た人がその施設の上空でドローンを飛ばす場合(対象施設の周辺上空も飛行可)

- 土地の所有者もしくは占有者、またはその同意を得た人がその土地の上空でドローンを飛ばす場合(対象施設の周辺上空は飛行不可)

- 国または地方公共団体の業務を実施するためにドローンを飛ばす場合

なお、管理者などからドローン飛行の同意を得た場合、その地域の管轄警察署に「通報書」を提出する必要があります。また、提出の際に警察署で、実際に飛行させるドローンを提示する必要があります。

通報書の様式は警視庁の「ドローン飛行禁止法のページ」からダウンロードできます。

③ペナルティ

ドローン飛行禁止法に違反した場合、

- 最大1年の懲役

- 最大50万円の罰金

のどちらかが科される可能性があります。

(2)電波法

①電波法とは?

ドローンはリモコンから電波を飛ばして無線操作するため、無線設備が備わっています。そのため、「電波法」を守る必要があります。

「電波法」とは、限られた電波を、公平かつ能率的に利用するためのルールが書かれた法律です。

電波法上、無線設備を使用する場合には、原則として無線局の免許を受けなければなりません。これはもちろんドローンにもあてはまります。

②免許がなくてもドローンを飛ばせる場合

もっとも、使用するドローンが「技術基準適合証明」を受けている場合には、例外的に免許がなくてもドローンを飛ばすことができます。

「技術基準適合証明」とは、その無線設備が電波法上の技術基準に適合していることを証明するためのもので、自分が飛ばしたいドローンが技適証明を受けているかどうかは、機体に付いている「技適マーク」の有無で確認することができます。

「技適マーク」は以下の写真のようなマークで、これが付いていればドローンの飛行に関して免許を取る必要はありません。

③ペナルティ

技適マークがついていないドローンを使用した場合、電波法違反になる可能性があります。この場合、

- 最大1年の懲役

- 最大100万円の罰金

のどちらかが科される可能性があります。とくに海外製のドローンなどは技適マークが付いておらず、免許が必要なものが多いため、注意が必要です。

(3)公園条例

地方自治体によっては、「公立公園」におけるドローンの飛行を原則として禁止する条例が制定されています。条例の内容は各自治体によって異なりますが、大体は、

- 公園内のドローン飛行を全面禁止

- 許可を取れば飛行可能

といった内容になっています。

東京都の場合、全部で81個ある都立公園・庭園はドローンの飛行を全面的に禁止しています。該当公園・庭園は以下のマップで確認することができます。

・東京都23区内公園・庭園マップ

・東京都多摩エリア公園・庭園マップ

また、千葉県の場合は14個あるすべての県立公園においてドローンの飛行は原則として禁止されています。とはいえ、イベントなどの祭事でドローンを公園内で飛ばしたいといったニーズも現実にはあります。そこで、イベントなどにおいてドローンを飛行させたい場合には、自治体の許可を条件として、例外的に公園の中でもドローンを飛ばすことが可能になります。

規制の詳細や問い合わせ先について詳しく知りたい方は、千葉県HP「県立都市公園内でのドローン禁止の掲示について」をご覧ください。

このように、各都道府県などの自治体ごとに規制の態様が変わってくるため、自分がドローンを飛ばしたいと思っている公園が規制対象となっていないかどうか、事前に確認することが大切です。

(4)土地所有権との関係

①土地所有権とは

「土地所有権」とは、土地を所有する権利のことをいいます。土地所有権の範囲はその土地の上空にも及ぶため、他人の土地の上空でドローンを飛ばしたい場合にはその土地の所有者や管理者の許可を得る必要があります。

例えば、ドローン事業者などで、いくつもの区画に渡ってドローンを飛ばしたい場合には、そのすべて土地について所有者の許可を得る必要があるためとても手間がかかる作業となります。ですが、トラブルを未然に防ぐためにも事前の飛行許可はとても重要です。

②ペナルティ

他人の土地所有権を侵害してしまった場合、

- 所有権者からの損害賠償請求

- 最大2年の懲役

- 最大100万円の罰金

などのペナルティが科される可能性があります。

(5)プライバシー権・肖像権との関係

ドローンの活用方法の1つとして、空から映像を撮影する「空撮」があります。空撮をする際には、他人の家屋や人が写りこむ可能性があるため、

- プライバシー権

- 肖像権

に配慮する必要があります。

①プライバシー権

「プライバシー権」とは、自分に関する情報をコントロールする権利のことをいいます。プライバシー権を侵害するパターンとしては、

- 他人に情報を取得されるもの

- 他人にその情報を公開されるもの

に分けられます。

これをドローンに当てはめると、以下のようになります。

- 他人(ドローン撮影者)に見られたくないものを撮影された場合

- 撮影された写真や動画がインターネット上にアップされた場合

例えば、普通に空撮をしていて、ある家がたまたま写り込んでしまった場合、しかも

距離が離れている場合などは、プライバシー権の侵害とはなりにくいでしょう。

一方、ドローンを使って特定の家の中を覗き込むような形で撮影をしたり、それをブログやSNSにアップした場合などは、プライバシー権の侵害に当たる可能性が高いと考えられます。

トラブルにならないためにも、ドローンを使って撮影をする場合には以下のような配慮が必要です。

- 住宅地にはなるべくカメラを向けないようにする

- プライバシー侵害の可能性がある映像には、ボカシやモザイクを入れるようにする

- インターネット上にアップした映像について削除依頼があった場合、迅速・適切な対応をする

②肖像権

「肖像権」とは、自分の姿を勝手に撮影されたり、撮影された写真などを勝手に利用されない権利のことをいいます。

ドローンを使って撮影をした場合に、撮影に関する事前の承諾のない第三者(撮影に関係のない人)が写り込んでしまった場合、肖像権侵害の問題が生じます。肖像権の場合も、問題となるのは、

- 承諾がないのに自身(第三者)の姿を撮影される場合

- 撮影された映像をインターネット上に公開される場合

となります。

例えば、街中で風景などを撮影しようとしたときに、たまたま第三者が写り込んでしまった場合などは、その第三者にフォーカスして撮影したわけではないため、肖像権侵害となる可能性は低いと考えられます。

一方、特定の個人にフォーカスして撮影した場合や、そうでなくても映像から個人が特定できてしまうような場合には、肖像権侵害となる可能性が高くなります。そのため、このような映像をブログやSNSにアップする場合には、ぼかしをいれて誰だかわからなくするなどの配慮が必要となります。

プライバシー権と同様、肖像権に配慮するためには以下の点に注意が必要です。

- 何を撮影するのかをあらかじめはっきりさせておく

- 人が写り込んでしまう場合でも、その人にフォーカスしてはっきりと写さないようにする

- 人の顔が判別できてしまう場合には、ぼかしやモザイクを入れてから公開する

- 削除要請を受けたら迅速・適切に対応する

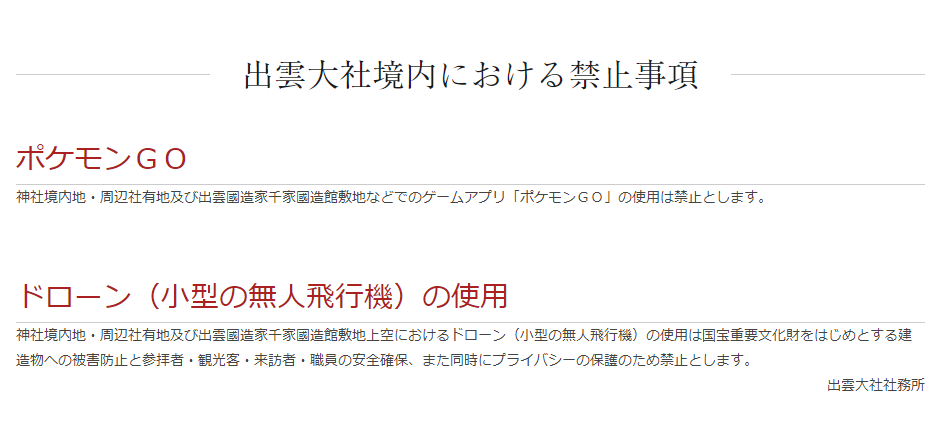

(6)文化財保護法など

重要文化財などの周辺では、ドローンの飛行が禁止されている場合があります。そのため、重要文化財周辺でドローンを飛ばす場合には、まずはその施設の管理団体に確認する必要があります。

例えば、出雲大社では、神社の境内や周辺社有地においてドローンの飛行が禁止されています。

また、仮に飛行可能であったとしても、ドローンの操縦ミスなどにより重要文化財を傷つけてしまったり壊してしまった場合、文化財保護法違反として、

- 最大5年の懲役

- 最大30万円の罰金

のどちらかが科される可能性があります。

そのため、電波が途切れやすいホビードローンなど、機体に不安があるものは飛行させないほうがベターであるといえます。

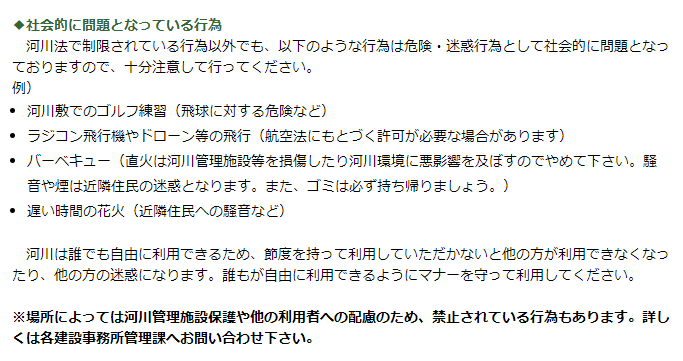

(7)河川区域の規制

川や河川敷の上空でドローンを飛ばしたい場合、「河川法」に違反しないかどうかを検討する必要があります。「河川法」とは、公共の利害に関係する重要な河川を指定して、これらの管理や利用方法について定めた法律です。河川の適切な利用や、災害発生の防止を目的につくられました。

ドローンに関しては、現段階で、河川法上ドローンの飛行について明確に定めた規定はありません。

それなら河川敷では自由にドローンを飛ばせるのかというと、そうではありません。河川それぞれの管理者によって、河川の管理や安全に支障をきたす行為について禁止されているため、その行為にドローンの飛行が当てはまる場合、その河川でドローンを飛ばすことはできません。

例えば、隅田川などを管理する東京都建設局では、ドローンの飛行について明確に禁止はしておらず、周囲の迷惑にならないようマナーを守って行うことをアナウンスしています。

一方、江戸川を管理する江戸川河川事務所では、河川敷でドローンを飛ばすことを明確に禁止しています。

このように、河川敷におけるドローンの飛行可否は各河川管理者の判断で異なります。ドローンを河川や河川敷で飛ばすときには、必ず事前に各管理者ごとの規制の有無を確認することが必要です。

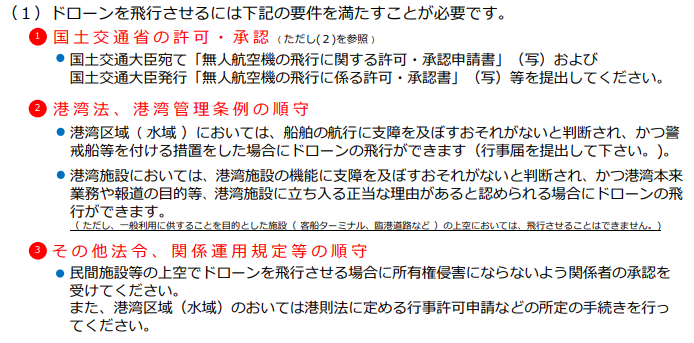

(8)海上・港周辺の規制

海上や港周辺でドローンを飛ばす場合、「港湾法」に違反しないかを検討する必要があります。「港湾法」とは、港の利用方法を定めた法律です。

ドローンについては、河川法と同様に、港湾法上ドローンの飛行を直接禁止する規定はなく、海上・港の管理者の判断によります。

①海上の場合

海上は海上保安庁の管轄になります。そのため、該当する管内の事務所に連絡をし、申請が必要であれば提出する必要があります。

該当管内・事務所は、海上保安庁の「事務所一覧ページ」から調べることができます。

申請書の様式は海上保安庁の「申請・届出の案内ページ」でダウンロードできます。

②港周辺の場合

港周辺は河川と同様、港湾管理者の判断でドローンの飛行可否が決まります。港湾管理者は、港湾局もしくは地方公共団体となります。

例えば東京湾の場合、港湾管理者は東京都港湾局になります。東京都港湾局は、東京湾におけるドローンの飛行を原則禁止しています。この場合のドローンとは、200g以上のもののことを指すため、200g未満のホビードローンについては規制の対象となりません。

なお、200g以上のドローンであっても、以下の条件をみたす場合にはその飛行を許可しています(ドローン利用の試行)。

飛行条件の詳細については東京都港湾局の「無人航空機利用の運用方針」をご覧ください。

このように、管理者ごとに規制の内容は変わってきますので、飛行させる前に必ず飛行可能かどうかの確認が必要です。

(9)道路交通法

私有地ではなく道路のような公共の土地でドローンを飛ばす場合、「道路交通法」に違反しないか検討する必要があります。「道路交通法」とは、道路の安全と事故防止のためのルールが書かれた法律です。

ドローンに関するポイントとして、

- ドローンを道路の上空で飛ばすことが禁止されているか

- ドローンを道路上空で飛ばす場合に道路使用許可が必要か

の順で検討していきます。

①ドローンを道路の上空で飛ばすことが禁止されているか

道交法では、「道路における交通の危険を生じさせ、または著しく交通の妨害となるおそれのある行為」について禁止しています。ドローンを飛行させることがこの行為に当たる場合には、道路の上空でドローンを飛ばすことはできません。

この点について、総務省の「ドローンによる撮影映像等のガイドライン」では、「道路を通行中の人や車の交通を妨害するような態様でない限り、ドローンの飛行は禁止されていない」と明言されています。

そのため、原則として、道路の上空をドローンが飛行することは禁止されていないといえます。

②ドローンを道路上空で飛ばす場合に道路使用許可が必要か

ドローンを道路上空で飛ばすことができるとして、道路の使用許可は必要なのでしょうか?

道交法では、「一般交通に著しい影響を及ぼすような通行の形態や方法により道路を使用する行為」をする場合には、管轄する警察署長の使用許可が必要であると定められています。ドローンを飛ばす行為がこの行為に当たる場合には、道路使用許可が必要となります。

この点、警察庁の見解では、「単にドローンを使用して道路上空から撮影を行おうとする場合は、現行制度上は道路使用許可を必要としない」とされています。

そのため、原則として、ドローンを道路上空で飛ばす場合に道路使用許可は必要ないことになります。

とはいえ、危険な態様や方法でドローンを飛ばすのであれば道交法違反となる可能性がありますので注意が必要です。

5 小括

200g未満のホビードローンに関しては、航空法の規制を受けないと思っている方も多いかもしれませんが、一部の航空法の規制は受ける上、その他にも守るべき法律やルールはたくさんあります。

いつの間にか違反行為をすることのないように、それぞれの場所で規制の対象となっていないかを事前に必ず確認するようにしましょう。

6 まとめ

これまでの解説をまとめると以下のとおりです。

- 「ドローン」とは、無人航空機の一種で、①空を飛ぶことができるもの、②人は機体に乗らず、地上から操作するか自動操縦によって飛行するもの、のことをいう

- ドローンを飛ばす場合、「航空法」という法律を守らなければならないが、規制の対象となるのは航空法上の「無人航空機」にあたる場合

- 重さが200g未満のドローンは「無人航空機」にはあたらないが、何も規制を受けないわけではなく、「模型航空機」にあたるため、一部の規制はうけることになる

- 航空法以外に気をつけるべき法律や規制には、①小型無人機等飛行禁止法、②電波法、③公園条例、④土地所有権との関係、⑤プライバシー権・肖像権との関係、⑥文化財保護法、⑦海上・港周辺の規制、⑧河川区域の規制、⑨道路交通法がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。