平成31年の特許法の改正内容とは?2つのポイントを弁護士が解説!

はじめに

2019年5月17日に公布された「特許法等の一部を改正する法律」が、2020年4月1日に施行されることとなりました。

現行法では、証拠集めの難しさなどから、特許権は、「侵害したもの勝ち」となりやすい傾向にありますが、今回の改正によって、特許訴訟制度に関するルールが大きく変更されました。

このことにより、今後、特許侵害を受けた場合には、特許訴訟を利用しやすくなるということがいえます。

特許を取得している事業者にとっては、具体的にどのような点が改正されたのか、そのことにより自社にどう有利に働くのか、という点は大きな関心ごとだと考えられます。

そこで今回は、改正特許法について、具体的な改正点とともに、その内容などを、弁護士がわかりやすく解説していきます。

1 特許法とは

「特許法」とは、発明を保護し、利用促進を図ることにより、発明を促して産業を発展させることを目的とした法律です。

事業者は、特許法により「特許権」を認められると、

- 発明の実施(生産、使用、販売など)を独占

- 特許侵害をした者への、差し止めや損害賠償請求

などができるようになります。

このように、特許権を取得した事業者には強力な権利が与えられることになりますが、特許権を認められた発明は、その発明を促して産業を発展させるために公開されることになります。

ここでいう「特許権を認められた発明」には、主に以下の2つのタイプがあります。

- 物の発明

- 方法の発明

(1)物の発明

「物の発明」とは、発商品などの「物」の発明のことをいいます。たとえば、医薬品の発明などは物の発明にあたります。

(2)方法の発明

「方法の発明」とは、「物を生産する方法の発明」と「物の生産を伴わない方法の発明」に分けられます。たとえば、医薬品の製造方法は、前者にあたり、通信方法の方法は後者にあたります。

このように、特許として保護される発明は、大きく「物」と「方法」に分けられますが、先にも見たように、特許権を認められた発明は公開されることとなるため、特許侵害を受けやすくなっているということができます。

このような状況を踏まえ、今回の改正により、特許訴訟に関するルールが変更されました。

2 平成31年の改正内容とは

(1)改正内容

平成31年の改正におけるポイントは、以下の2点です。

- 査証制度の創設

- 損害賠償額算定方法の見直し

なぜ今回、このような改正がされることになったのでしょうか。

(2)改正の背景

近時、様々な分野における知識や技術を掛け合わせた革新的なビジネスが生まれており、独自の技術などを保有している事業者は特に、それらを利用して事業を発展させるチャンスが拡大していす。

他方で、特許を得ている自社の技術が勝手に使われるといった事態も想定されます。事業者は、このような事態に陥った場合には、特許訴訟を提起することができますが、現行法では、以下のような問題点があり、事業者にとって利用しにくいものとなっていました。

- 特許侵害の証拠を集めにくい

- 十分な損害賠償額を得られない

①特許侵害の証拠を集めにくい

特許訴訟では、特許侵害があったことを主張する事業者側において、特許侵害の事実を証明しなければなりません。

とくに、「方法の発明」にかかる特許が侵害された場合、証拠集めは非常に困難になると考えられます。

技術などの「方法」は、他社の製品を分解して調べても、自社の「方法」が使われているかどうかがわからないことがほとんどです。また、細かく製造過程を調べようにも、相手方が公開してくれなければ調査することができません。

このように、特許侵害を受けた事業者は、特許訴訟を提起しても証拠を集めきれず、泣き寝入りしなければならない場合もあり、特許訴訟制度は事業者にとって利用しにくいものでした。

②十分な損害賠償額を得られない

現行法では、特許訴訟における損害賠償の額は、事業者の生産・販売能力の範囲でしか認められないことになっています。

そのため、相手企業が自社の特許を使って不正に多額の利益を得たとしても、自社で同じように生産・販売するだけの能力がない場合には、相手が得た利益を全額損害として請求することはできず、事業者にとっては納得のいかないものでした。

このような問題点を受け、今回の改正では、特許侵害を受けた事業者が証拠を集めやすくするために、「査証制度」を創設し、さらに、事業者に、自社の生産・販売能力を超える額の請求を可能にするように、損害賠償額の算定方法を見直すことになりました。

3 査証制度の創設

(1)査証制度とは

「査証制度」とは、裁判所の選んだ中立的な立場の専門家(=査証人)が、侵害の疑いがある企業に立ち入って現地調査し、証拠を集めて、その結果を裁判所に報告する制度のことをいいます。事業者はこの査証の結果を特許侵害の証拠として使うことができます。

具体的なことはまだ決まっていませんが、

- 知財関係の訴訟で選任されている専門委員

- 弁護士会や弁理士会から推薦される弁護士や弁理士

- 各種学会から推薦された者

といった専門技術と訴訟手続に精通している者を査証人として指定することが検討されています。

査証人は、現地調査において、

- 相手企業に質問をする

- 文書の提出を求める

- 相手方企業の工場で、装置の作動や計測、実験をする

といったことをすることができます。

査証は、以下のような流れで行われます。

このように、査証は、

- 申立て

- 意見聴取

- 査証決定

- 査証実施

- 報告書作成・送付

- 開示

↓

↓

↓

↓

↓

といった流れで進行します。

査証の実施を求める事業者は、特許訴訟の提起後に申立てをする必要があります(①)。申立てを受けた裁判所は、特許を侵害した疑いのある企業から意見の聴き取りを行ったうえで(②)、査証決定を出すかを検討することになります(③)。

査証決定が出たら、裁判所が指定した査証人により、査証が実施されます(④)。査証人は、その結果をまとめた報告書を裁判所に提出し、裁判所は報告書の写しを査証を受けた企業に送付します(⑤)。そして、事業者や査証を受けた企業は、裁判所書記官に開示をもとめれば、一部開示しないとされた部分を除き、報告書をみたり、コピーをもらうことができます(⑥)。

(2)査証制度を利用すべき場合とは

査証は、特許訴訟が提起された後に行われることとされています。

具体的には、訴訟において、ある程度争点が整理された段階で、侵害を受けた事実の立証のために査証が必要かどうかなどを検討したうえで、必要であれば、査証を申し立てることになるものと考えられます。

たとえば、以下のように、製品を分解しても判明しない、入手すること自体が困難である、といったような場合には、査証制度が有効に機能するものと考えられます。

- 製造方法やプログラム

- 企業向けの製品

- 大がかりな工場の機械

これらのものは、自社だけで侵害があったかどうかを調べることは難しく、詳しい製造方法や製造過程といった情報は侵害した疑いのある相手方企業に集中しています。

このような場合に、査証制度を利用して、専門家に現地に行ってもらい、詳しく調べてもらう必要があります。

もっとも、査証を実施してもらうためには、厳しい条件をクリアしなければなりません。

(3)制度を利用するための条件

査証を実施してもらうためには、以下の4つの条件をすべて満たす必要があります。

- 侵害行為の立証に必要であること

- 特許権侵害の蓋然性があること

- 他の手段では証拠を十分に収集できない

- 相手方に過度な負担がかからないこと

査証を受ける企業にとっては、営業秘密といった秘匿情報が査証によって漏洩するおそれがあるなど負担が大きいものと考えられます。

そのため、侵害行為の立証のための必要性が認められなかったり、他の手段で証拠を集めることが可能であるような場合にまで、査証を実施する必要はなく、査証制度が、濫用されることを防ぐために、このような条件が設けられているものと考えられます。

4 損害賠償額算定方法の見直し

特許侵害を受けた事業者は、

- 自社の生産・販売能力の範囲内での損害額

- 自社の生産・販売能力を超える損害額

に加えて

を請求することができるようになります。

ここでいう「自社の生産・販売能力を超える損害額」について、改正特許法では、事業者が、特許侵害をした企業との間でライセンス契約を締結していたと仮定した場合の利用料(=「ライセンス料相当額」)を考慮することができるとされています。

つまり、事業者は、特許侵害をした企業との間でライセンス契約を締結していれば、とれたであろう利用料(ライセンス料相当額)を損害として請求できるようになるわけです。

このことにより、今まで請求できなかった部分(生産・販売能力を超える部分)についても損害賠償請求をできるようになります。

もっとも、現行法においても、ライセンス料相当額を請求できる旨の定めはありますが、ライセンス料相当額の請求と事業者の生産・販売能力の範囲内での損害額の請求とは、どちらか一方しかできないとされています。

そのため、事業者は自社の技術力や生産・販売能力を考慮したうえで、いずれかの請求を選択するほかなく、十分な損害賠償を受けることができない可能性があります。

その点、今回の改正によって、

- 事業者の生産・販売能力の範囲内での損害額

- ライセンス料相当額

+

という2つの金額を併せて請求できるようになり、事業者は、従来よりも多くの額の損害賠償を請求できるようになります。

このように、今回の改正によって、事業者は従来よりも多くの損害額を請求できるようになるため、とくに、スタートアップなどのように、一般的に、自社の生産・販売能力が低いと考えられる事業者にとっては、より多くの賠償金を得られる可能性があるため、特許訴訟制度が活用しやすくなると考えられます。

5 改正特許法の施行日

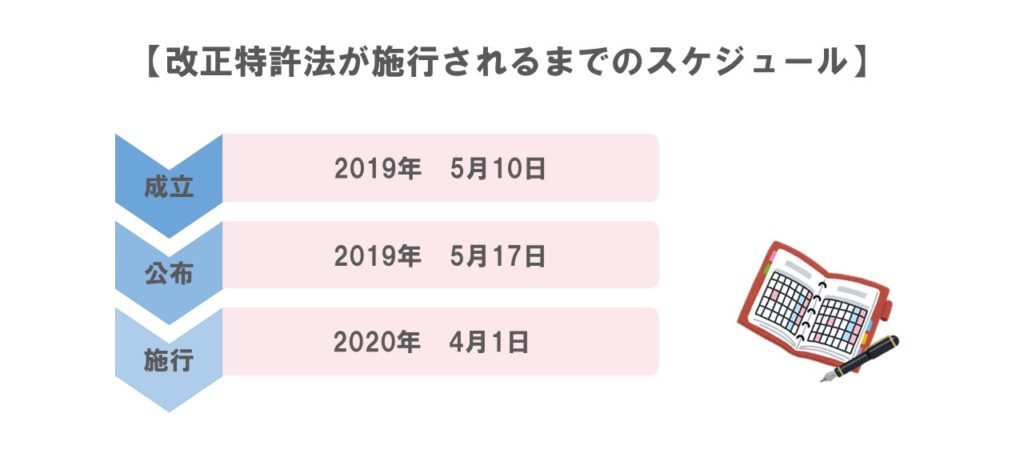

改正特許法が施行されるまでのタイムスケジュールは、以下の図のとおりです。

このように、2019年5月10日に成立した改正特許法は、同年5月17日に公布され、2020年4月1日に施行される予定です。

6 小括

今回の特許法改正によって、今後、特許侵害を受けることとなった場合に、侵害を受けた事業者は特許訴訟制度を利用しやすくなると考えられます。

査証制度の創設によって、従来よりも特許侵害の証拠を集めやすくなることに加え、損害賠償額算定方法の見直しによって、従来よりも多額の損害賠償請求ができるようになります。

特許を取得している事業者はとくに、万一の事態に備え、今回の改正内容をしっかりと理解しておくことが大切です。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 「特許法」とは、発明を保護し、利用促進を図ることにより、発明を促して産業を発展させることを目的とした法律のことをいう

- 平成31年の改正におけるポイントは、①査証制度の創設、②損害賠償額算定方法の見直しの2点である

- 今回の改正の背景にある事情は、①特許侵害の証拠を集めにくい、②十分な損害賠償額を得られない、の2点である

- 「査証制度」とは、裁判所の選んだ中立的な立場の専門家(=査証人)が、侵害の疑いがある企業に立ち入って現地調査し、証拠を集めて、その結果を裁判所に報告する制度のことをいう

- 査証人として、専門技術と訴訟手続に精通している者を指定することが検討されている

- 査証人は、現地調査において、相手企業に質問したり、文書の提出を求めるだけでなく、相手方企業の工場で、装置の作動や計測、実験も行うことができる

- 査証は、①申立て、②意見聴取、③査証決定、④査証実施、⑤報告書作成・送付、⑥開示といった流れで進行する

- 査証制度は、製品を分解しても特許侵害が判明しない、製品を入手すること自体が困難で調べられないなど、証拠を集めにくい場合に有効に機能する

- 査証を実施してもらうためには、①侵害行為の立証に必要であること、②特許権侵害の蓋然性があること、③他の手段では証拠を十分に収集できない、④相手方に過度な負担がかからないこと、という4つの条件を満たす必要がある

- 特許侵害を受けた事業者は、自社の生産・販売能力の範囲内での損害額に加えて自社の生産・販売能力を超える分をライセンス料相当額として損害賠償請求できる

- 改正特許法は、2020年4月1日に施行される予定である