会社設立登記後に必要な手続きは?税金や社会保険について5分で解説

はじめに

会社を設立する際には、設立登記をすることにより、会社自体は成立することになりますが、設立登記後にも必要とされる各種手続きがあります。

もっとも、税金関係や保険関係に関する手続きが必要となることはわかっていても、複雑で面倒なイメージがあるため、後回しにしている事業者もいるのではないでしょうか。

そこで今回は、設立登記後に、どのような手続きが必要になるのかという点について、手続きにおける注意点などにも触れなから、弁護士がわかりやすく解説していきます。

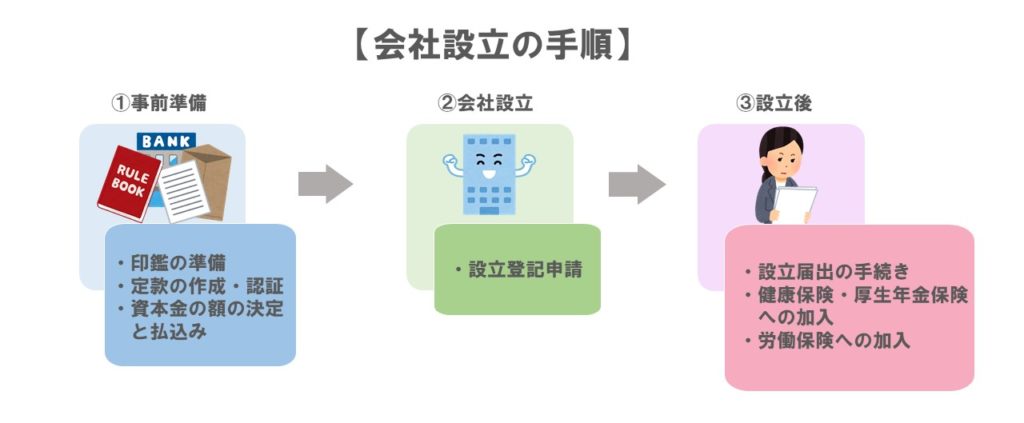

1 会社設立の手順

まず始めに、会社設立の手順について、簡単に確認しておきましょう。

以下の図をご覧ください。

このように、会社設立の手順は、

- 事前準備

- 会社設立

- 設立後

↓

↓

という3つのフェーズに分けることができます。

(1)事前準備

事業者は、会社を設立する前の事前準備として、

- 印鑑の準備

- 定款の作成・認証

- 資本金の額の決定と払込み

を行います。

なお、合同会社を設立する場合には「定款の認証」は不要です。

(2)会社設立

事業者は、事前準備でそろえた書類を法務局にもっていき、

- 設立登記申請

を行います。

(3)設立後

事業者は、設立登記を終えたら、

- 設立届出の手続き

- 健康保険、厚生年金保険への加入

- 労働保険への加入

といった手続きを行います。

このように、株式会社と合同会社では、定款の認証の有無に違いはあるものの、その他の手続きは同じです。

今回は、以上に挙げた3つのフェーズのうち、設立後(③)の各種手続きについて、見ていきたいと思います。

2 税務署への設立届出

(1)設立届出の手続

会社を設立した事業者は、納税地を所轄する税務署長に対して、「法人設立届出書」を提出しなければなりません。

「法人設立届出書」とは、設立した会社の概要が記載された書類のことをいいます。

具体的には、

- 会社の名前や住所

- 会社の代表者の名前や住所

- 会社設立の日

- 事業目的

といった事項が記載されます。

この届出をすることにより、事業者には、税務署から国税関係の書類が送られるようになります。

仮に、このような届出を不要とすると、税務署は設立された会社の存在を把握できず、国税関係の処理ができません。

そのため、事業者は、税務署に「新しく会社を作りました!」ということを届け出て、正しい税金処理を行うために国税関係の書類を送ってもらう必要があるのです。

なお、法人設立届出書は、会社の設立登記をした日から2か月以内に提出する必要があるため、注意が必要です。

また、届け出の際には定款の写しなど添付書類が必要になるため、国税庁のホームページでしっかりと確認する必要があります。

提出方法としては、以下の3つがあります。

- 税務署に持参

- 税務署に郵送

- 「e-Tax」を使った電子申請

なお、法人設立の届出に、手数料はかかりません。

もっとも、国税関係の処理に関して、提出しなければならない書類は、法人設立届出書だけではありません。

※法人設立届出書はこちらからダウンロードできます。

(2)必要書類

事業者は、法人設立届出書のほかに、

- 源泉所得税関係の届出書

- 消費税関係の届出書

を税務署長に提出しなければなりません。

①源泉所得税関係の届出書

「源泉所得税」とは、事業者が従業員に給与を支払う際などに、その支払い額に応じて天引きする所得税などの税金のことをいいます。

従業員を雇って給与を支払っている事業者は、源泉徴収義務者として源泉所得税を国に納めなければなりません。

そのため、源泉所得税関係の届出として、「給与支払事務所等の開設届出書」を、会社を設立してから1か月以内に提出しなければなりません。

②消費税関係の届出書

事業者は、

- 届出が必要となる事実が発生した

- 承認や許可などが必要になった

という2つのうちいずれかにあたる場合には、それぞれのケースに応じた届出を行う必要があります。

各種届出は、提出期限が異なるため、国税庁のホームページを確認し、自社に必要な届出書をダウンロード・記入のうえ、提出期限内に届け出る必要があります。

その他にも、事業者は、必要に応じて以下の書類を提出します。

(ⅰ)青色申告の承認申請書

(ⅱ)棚卸資産の評価方法の届出書

(ⅲ)減価償却資産の償却方法の届出書

(ⅳ)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

これらの書類を必要に応じて提出することで、税制優遇が受けられたり、棚卸資産の評価方法を自由に選択できるようになります。

以上のような届出を行うことにより、税務署は設立された法人を把握でき、事業者においても、きちんと国税を納めていくことができるわけです。

この点は、国税に限らず、地方税についても同じです。

※給与支払事務所等の開設届出書はこちらからダウンロードできます。

※消費税の各種届出書はこちらからダウンロードできます。

3 都道府県・市町村への設立届出

会社を設立した事業者は、都道府県税事務所の事務所長に対して「法人設立届出書」を提出する必要があります。

これは、国税関係の処理と同様、都道府県に対し、会社を設立したことを知らせ、地方税関係の書類を送ってもらう必要があるからです。

もっとも、地域によっては、以下のように、都道府県だけでなく市町村にも届出を行わなければならなかったり、提出期限が違うことがあるため、事業者は、自社が届出をすることになる都道府県税事務所のホームページなどで詳細を確認する必要があります。

たとえば、会社を設立する地域によって以下のような違いがあります。

-

【東京23区内で会社を設立した場合】

- 都税事務所に届出をするだけでよく、区役所への届出は不要

- 事業を開始した日から15日以内に提出しなければならない

-

【大阪で会社を設立した場合】

- 法人設立の日または事務所設置の日から2ヶ月以内に提出しなければいけない

なお、事業者がこの届出をするにあたり、手数料はかかりません。

届出書は、以下のいずれかの方法で都道府県税事務所に提出します。

- 持参

- 郵送

- 「eLTAX」を使った電子申請

事業者は、このような届出を行って、国税と同様に、地方税をきちんと納めていくことになります。

もっとも、次の項目で見ていくように、事業者は会社設立後に社会保険への加入も行わなくてはなりません。

4 社会保険とは?

「社会保険」とは、

- 健康保険

- 厚生年金保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 労災保険

といった5つの保険の総称ことをいいます。

(1)健康保険

「健康保険」とは、医療費の一部を負担したり、病気やケガ、出産などで一時的に働けなくなった場合などに給付を行って従業員などの生活を保障する制度のことをいいます。

(2)厚生年金保険

「厚生年金保険」とは、老後の生活を保障するための老齢厚生年金、病気やケガなどにより障害が残った場合の障害厚生年金などが代表的であり、いずれも生活が困難になった者に給付を行い、生活を保障する制度のことをいいます。

(3)介護保険

「介護保険」とは、65歳以上で要介護状態になった場合に介護サービスが受けられることを保障する制度のことをいいます。介護保険料は、40歳以上となった月から健康保険の1つである医療保険料と一体的に徴収されます。

(4)雇用保険

「雇用保険」とは、労働者が失業などした場合に、再就職を促すために、その間の生活を保障する制度のことをいいます。

(5)労災保険

「労災保険」とは、従業員が仕事中や通勤途中に発生した出来事が原因となってケガや病気になったり、死亡した場合に給付を行う制度のことをいいます。

これらの保険は、いずれも従業員の生活を保障するという点では共通していますが、その保障の性質が異なっています。

健康保険、厚生年金保険、介護保険は、病気やケガ、老化などのように誰にでも起こりうることが原因で通常の生活が困難になった場合に、事業者も含めた国民全員に対して保障する制度です。

一方で、雇用保険、労災保険は、従業員が失業や病気、ケガなどで働けなくなった一定期間の生活を保障する制度です。

このように、保険制度は適用対象によって性質をわけることができます。

それでは、これらの保険について、事業者は全て加入する義務があるのでしょうか。また加入する場合にはどのようにすればいいのでしょうか。

5 健康保険・厚生年金保険の加入

株式会社や合同会社を設立した事業者は、健康保険・厚生年金保険に必ず加入しなければなりません。

加入する際には、以下で見る必要書類を準備する必要があります。

(1)必要書類

事業者は、会社設立から5日以内に会社所在地を管轄する年金事務所に対して、以下の書類を提出する必要があります。

- 健康保険・厚生年金保険新規適用届

- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

- 健康保険被扶養者届

①健康保険・厚生年金保険新規適用届

「健康保険・厚生年金保険新規適用届」とは、はじめて健康保険・厚生年金保険に加入するときに提出する書類のことをいいます。

また、添付書類として、届出の提出日からさかのぼって90日以内に発行された会社の登記簿謄本の原本が必要になります。

②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

「健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届」とは、従業員を採用した場合など、新しく健康保険・厚生年金保険に加入すべき者がいる場合に提出する書類のことをいいます。この届出は、事業者自身も対象となるため、従業員がまだいない場合でも提出する必要があります。

添付書類は原則として不要ですが、例外的に必要となるケースもあります。詳しくは、日本年金機構が出している「健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 厚生年金保険70歳以上被用者該当届」をご覧ください。

③健康保険被扶養者届

「健康保険被扶養者届」とは、従業員に配偶者や子供など扶養家族がいる場合に提出する書類のことをいいます。この届出は、事業者自身も対象になるため、従業員がまだいない場合でも、事業者に扶養家族がいる場合には提出する必要があります。

届出を提出する際は、扶養家族の戸籍謄本など添付すべき書類が複数あるため、届出をする際には、きちんと確認することが必要です。

なお、健康保険・厚生年金保険は、一定の条件をみたす従業員も加入対象となるため、そのような従業員がいる場合には、事業者は必ず加入させる必要があります。

どのような従業員が対象となるかは、厚生労働省が出している「健康保険被扶養者(異動)届」をご覧ください。

(2)提出方法

これらの書類は、

- 郵送

- 窓口持参

- 「e-Gov」を使った電子申請

という3つの方法で提出することができます。

(3)罰則

株式会社や合同会社を設立した事業者が、これらの保険に加入しないと、

- 最大6か月の懲役

- 最大50万円の罰金

のいずれかを科される可能性があります。

また、年金事務所より、最大で過去2年分に遡って未納となっている社会保険料を徴収される場合があります。

※健康保険・厚生年金保険新規適用届の書式は、こちらからダウンロードできます。

※健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届の書式は、こちらからダウンロードできます。

※健康保険被扶養者届の書式は、こちらからダウンロードできます。

6 労働保険の加入

「労働保険」とは、「雇用保険」と「労災保険」の総称です。会社を設立した事業者は、従業員を雇い入れたときに、労働保険に加入する必要があります。

(1)必要書類

労働保険に加入する際には、①労災保険と②雇用保険について、個別に加入手続きをとる必要があります。

①労災保険

事業者は、以下の書類を会社所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。

(ⅰ)保険関係成立届

(ⅱ)労働保険概算保険料申告書

(ⅰ)保険関係成立届

「保険関係成立届」とは、事業者が、労働保険に加入するために提出する書類のことをいいます。この届出は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に提出する必要があります。

(ⅱ)労働保険概算保険料申告書

「労働保険概算保険料申告書」とは、保険関係が成立した年度分の労働保険料を納めるために、その保険料を申告する書類のことをいいます。この届出は、保険関係が成立した日の翌日から50日以内に提出する必要があります。

②雇用保険

事業者は、以下の書類を、会社所在地を管轄するハローワーク(公共職業安定所)に提出します。

(ⅰ)雇用保険適用事業所設置届

(ⅱ)雇用保険被保険者資格取得届

(ⅰ)雇用保険適用事業所設置届

「雇用保険適用事業所設置届」とは、事業者が、雇用保険に加入するために提出する書類のことをいいます。この届出は、会社を設立した翌日から10日以内に提出する必要があります。

(ⅱ)雇用保険被保険者資格取得届

「雇用保険被保険者資格取得届」とは、従業員を雇用保険に加入させるために提出する書類のことをいいます。この届出は、資格取得の事実があった日の翌月10日までに提出する必要があります。

(2)書類の提出方法

これらの書類は、

- 郵送

- 窓口持参

- 「e-Gov」を使った電子申請

といった方法で提出することができます。

(3)罰則

株式会社や合同会社を設立した事業者が、労働保険に加入しないと、

- 最大6か月の懲役

- 最大30万円の罰金

のいずれかを科される可能性があります。

また、最大で過去2年分遡って未納となっている労働保険料を追加徴収されることもあります。

さらに、事業者が、故意(わざと)または、重過失(著しい不注意)によって労働保険に加入していない間に、ケガなどをした従業員に労働保険を給付した場合、

- 最大過去2年分遡った未納の労働保険料+追徴金

だけでなく

- 労災保険として給付した額の40%または100%

を徴収される可能性があります。

※保険関係成立届の書式は、e-Govからダウンロードできます。

※雇用保険適用事業所設置届の書式は、ハローワークインターネットサービスで印刷できます。

※雇用保険被保険者資格取得届の書式は、ハローワークインターネットサービスで印刷できます。

7 小括

会社を設立すると、国税や地方税、社会保険などを適正に処理するために各所に届出をしなければなりません。それぞれ、提出すべき書類、その書類の提出先、提出期限などが異なっているうえ、提出し忘れると罰則(ペナルティ)が科される場合もあります。

そのため、事業者は、自身で手続きを行う場合には、うっかり手続きを怠ってしまったということがないように、項目ごとに、提出する書類、提出先、期限を確認しておくことが重要です。

8 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 事業者は、国税をきちんと納めるために、法人設立届出書を、設立登記をした日から2か月以内に税務署長に対して提出する必要がある

- 法人設立届出書の他に、①源泉所得税関係の届出書、②消費税関係の届出書を提出する必要がある

- 事業者は、地方税を納めるため、都道府県税事務所の事務所長に対して法人設立届出書を提出する必要がある

- 「社会保険」とは、①健康保険、②厚生年金保険、③介護保険、④雇用保険、⑤労災保険といった5つの保険の総称である

- 株式会社、合同会社を設立した事業者は、必ず、健康保険と厚生年金保険に加入しなければならない

- 健康保険と厚生年金保険に加入するには、年金事務所に対して、①健康保険・厚生年金保険新規適用届、②健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届、③健康保険被扶養者届の3つを提出する必要がある

- 健康保険と厚生年金保険に未加入であると、①最大6か月の懲役、②最大50万円の罰金のいずれかが科される可能性がある

- 「労働保険」とは、「雇用保険」と「労災保険」の総称のことをいう

- 事業者は、従業員を雇ったら労働保険に加入しなければならない

- 雇用保険に加入するには、ハローワークに対して①雇用保険適用事業所設置届、②雇用保険被保険者資格取得届を提出しなければならない

- 労災保険に加入するには、労働基準監督署に対して、①保険関係成立届、②労働保険概算保険料申告書を提出しなければならない

- 労働保険に未加入であると、①最大6か月の懲役、②最大30万円の罰金のいずれかの罰則(ペナルティ)が科される可能性がある。

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。