特許申請(出願)の流れと必要書類5点を弁護士がわかりやすく解説!

はじめに

ようやく形になった「発明」について特許を申請したいが、どのようにして申請すれば良いのかわからないという事業者の方もいらっしゃるのではないでしょうか。

特許を申請する際には、各フェーズにおける注意点、必要書類とその記載方法などをしっかりと理解しておくことが必要になってきます。

また、特許申請の手続きをスムーズに進めるためには、手続きの流れを把握しておくことも有益です。

今回は、特許申請手続きの流れを中心に、必要となる書類にも触れながら、弁護士がわかりやすく解説します。

1 特許申請(出願)とは

特許の申請対象となるのは、技術的思想の創作である「発明」です。

長年にわたる創作活動の賜物でもある「発明」を第三者に無断で使われたらどうでしょう。それまでの苦労は水の泡となってしまいます。

このようなことが起きないようにするためにも、対象となる発明を権利として保護する必要があるのです。

特許を申請し、特許権を取得できれば、権利の対象となる発明の実施を独占することが可能になり、無断で使用する者に対しては、差止めや損害賠償を請求することができるようになります。

このように、特許申請(出願)とは、権利者による「発明」を保護するために必要な手続きなのです。

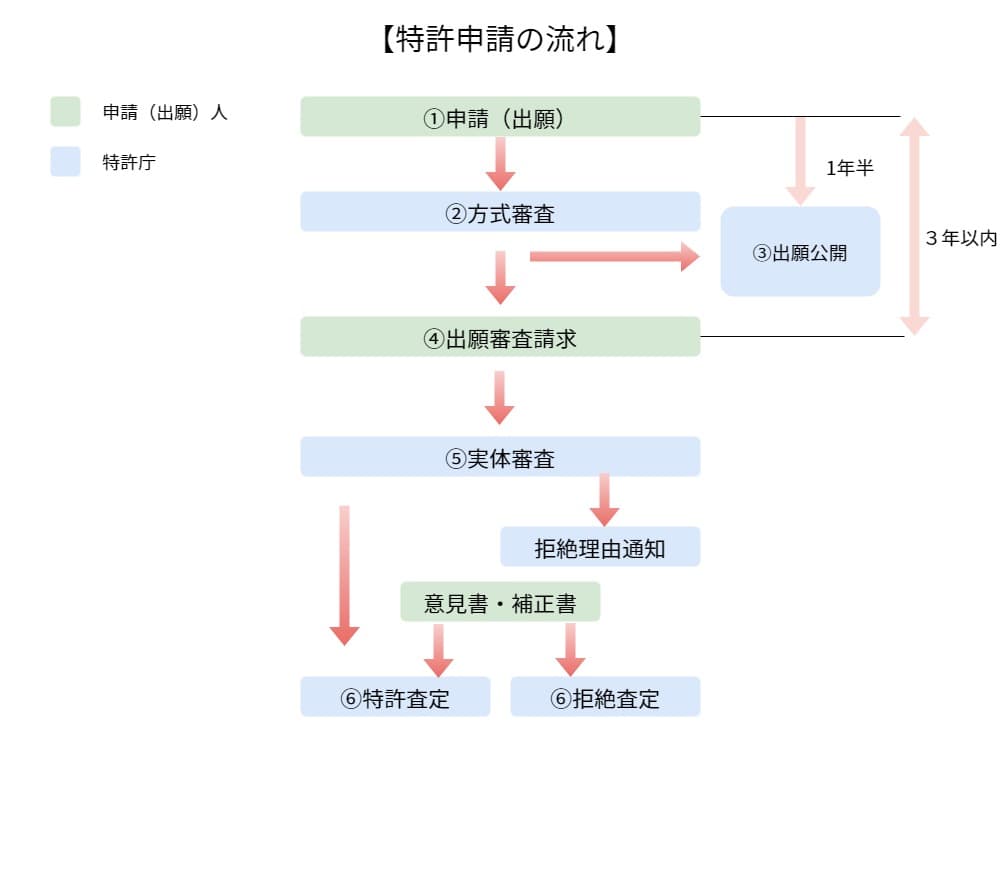

2 特許申請の流れ

特許を申請して、特許権として認められるまでの手続きの流れは、以下の図のようになります。

この図からもわかるように、特許申請手続きの流れは、かなり細かく決められているのです。

この図からもわかるように、特許申請手続きの流れは、かなり細かく決められているのです。

-

- 申請(出願)

↓

-

- 方式審査

↓

-

- 出願公開

↓

-

- 出願審査請求

↓

-

- 実体審査

↓

- 査定

3 申請(出願)|特許申請に必要な書類

特許申請をする際には、以下の5つの書類を提出する必要があります。

- 特許願

- 特許請求の範囲

- 明細書

- 図面

- 要約書

(1)特許願

特許願には、発明者や特許出願人の氏名・住所などを記載します。

(2)特許請求の範囲

特許請求の範囲には、請求項に区分して、特許を受けようとする発明を特定するために必要なすべての情報を簡潔に記載する必要があります。

ここで記載する内容が受けようとする特許の権利範囲となるため、非常に重要な書類です。

(3)明細書

明細書には、発明の名称、図面の簡単な説明、そして、発明の詳細な説明を記載します。「発明の詳細な説明」の記載は、その発明に関する技術分野において通常の知識をもっている人が実施できる程度に明確でなければなりません。

(4)図面

発明の内容をよりわかりやすくするために、必要に応じて図面を添付します。

(5)要約書

要約書には、明細書、特許請求の範囲または図面に記載した発明の概要などを記載します。

※特許申請に必要な書類は、「知的財産相談・支援ポータルサイト」からダウンロードできます。

4 方式審査

「方式審査」とは、申請時に提出した書類について、主に形式的に審査することをいい、書類などに不足・不備がないかが審査されます。

書類などに不足・不備などがあった場合には、一定の期間内にかぎり、補正することが可能です。

また、納付すべき手数料が納付されていなかったり、手続きが特許法に違反している場合、特許庁長官は、相当の期間を指定して、手続の補正を命ずることができるようになっています。

補正をする場合には、手数料の納付を除き、決められた期間内に手続補正書を提出する方法で補正しなければなりません。

期間内に補正しなかったり、手数料を納付しなかったりすると、特許申請が却下される可能性がありますので、注意が必要です。

また、すべてのケースにおいて補正ができるわけではありません。申請に重大な違反があるなどして、補正ができないケースもあります。

このような場合、弁明書を提出する機会が与えられるものの、申請が却下される可能性があります。

※手続補正書は、「知的財産相談・支援ポータルサイト」からダウンロードできます。

5 出願公開

「出願公開」とは、特許の出願日から1年6か月が経過したときに、出願に関する一定の情報を特許公報に掲載し発行することにより、出願を公開することをいいます。

具体的には、特許出願人の氏名・住所をはじめ、発明者の氏名・住所、出願時に提出した明細書や特許請求の範囲に記載した事項などが一般公開されます。

また、出願公開は、特許出願人から請求することも可能で、その場合は、特許の出願日から1年6か月が経過してなくても出願公開されることになります。

出願公開を受けて、特許出願人が特許申請の対象となる発明の内容を記載した書面を提示して警告した場合には、特許出願人に補償金請求権という権利が発生します。

「補償金請求権」とは、警告後特許権の設定が登録されるまでの間に業としてその発明を実施した者に対して、その発明が特許発明である場合に実施料として支払われるべき金銭を請求できる権利です。

特許出願人に補償金請求権を認めることで、一般公開された特許発明を無断で実施することを抑止することができます。

6 出願審査請求

方式審査をクリアしただけでは、特許権設定の登録を受けることはできません。

方式審査はあくまで形式的な部分を審査するに過ぎないため、実体的な部分を審査する必要があります。これを「実体審査」といいます。

一般的には、申請を行えば、後は審査結果を待つだけという流れを採っている手続きが多いと考えられますが、実体審査の場合、特許出願人が、特許出願をした日から3年以内に出願審査請求を行う必要があるのです。

つまり、特許出願人から審査請求をしないかぎり、特許庁は実体審査をしてくれません。

仮に、3年以内に出願審査請求をしないと、その特許出願は取り下げたものとみなされてしまいます。

出願審査請求をするためには、出願審査請求書を特許庁に提出する必要があり、特許庁により出願審査請求が受理されると、出願は審査の順番待ちに入ります。

2019年時点でのデータですが、出願審査請求をしてから、審査官により何らかの通知がなされるまでには、平均して9.5か月かかります。

※出願審査請求書は、知的財産相談・支援ポータルサイトの「3.中間書類の様式」からダウンロードできます。

7 実体審査

出願審査請求を受けて、審査官は特許出願について実体審査を行います。

実体審査では、出願された発明が、特許をする条件を満たしているかどうかが審査の中心となります。

ここでいう「特許をする条件」とは、たとえば、以下のようなものです。

- 明細書や特許請求の範囲などについてした補正に不備がないこと

- 発明が公序良俗に反しないこと

- 特許出願人に特許を受ける権利があること

審査の結果、特許出願について拒絶する理由がなかった場合は、「特許査定」がなされます。

これに対し、特許をする条件を満たしていないといったように拒絶する理由がある場合には、特許出願人には原則として、意見書を提出する機会が与えられます。

この場合は、特許庁より拒絶の理由が特許出願人に通知されるため、特許出願人は、拒絶理由に対して弁解をしたり、補正するなどして、拒絶の理由となっている内容の解消に努めなければなりません。

その結果、拒絶理由は解消したと審査官に判断されたときは「特許査定」がなされることになりますが、解消していないと判断されたときは「拒絶査定」がなされることになります。

なお、2018年度のデータによれば、出願審査請求から特許査定・拒絶査定がなされるまでに、平均で14.1か月かかっており、非常に時間がかかります。

そこで、審査期間を早めるための早期審査制度が設けられています。

※早期審査制度について詳しく知りたい方は、「スーパー早期審査とは?特許審査期間が短くなる3つの審査制度を解説」をご覧ください。

8 査定

「査定」とは、審査官による最終的な処分のことです。

既に見たように、査定には、以下の2つがあります。

- 特許査定

- 拒絶査定

(1)特許査定

「特許査定」とは、拒絶の理由が審査で発見されなかった場合、または、拒絶理由に対する特許出願人の意見書によって拒絶理由が解消された場合に、特許権の設定を認める旨の査定のことをいいます。

特許査定は文書によって行われ、その謄本が特許出願人に送達されます。その謄本の送達があった日から30日以内に特許料が納付されると、特許権の設定登録が受けられます。

(2)拒絶査定

「拒絶査定」とは、特許出願について発見された拒絶理由を原因として、特許権の設定を拒絶する旨の査定のことをいいます。

既に見たとおり、意見書によっても拒絶理由が解消されなかった場合は、拒絶査定がされることになります。

拒絶査定も特許査定と同様に、文書によって行われ、その謄本が特許出願人に送達されます。

査定書の謄本には、拒絶の理由が記載されていますので、拒絶査定に不服がある場合は、拒絶査定の謄本送達があった日から原則として3ヵ月以内に、拒絶査定不服の審判を請求することができます。

9 特許申請方法

特許申請の方法には、以下の2つがあります。

(1)書類による出願

申請に必要な書類を特許庁1階の出願受付窓口に持参します。

また、郵送で出願することも可能です。

郵送による場合は、宛名面の余白に「特許願 在中」と記載して、通常書留や簡易書留で送ります。

いずれの場合も、特許印紙を購入のうえ、指定の箇所に貼りつけておく必要がありますので注意してください。

書類で出願した場合には、出願日から数週間後に払込用紙が送られてきますので、電子化手数料として1,200円+(700円×書類の枚数)を納付します。

(2)インターネットによる出願

インターネットを使って出願することも可能です。

インターネット出願をする場合には、認証局が発行する電子証明書を購入したり、専用のソフトウェアをインストールしたりするなどの事前準備が必要となります。

また、インターネット出願で提出できない書類もあるため、注意が必要です。

※特許申請方法について詳しく知りたい方は、特許庁サイト「初めてだったらここを読む~特許出願のいろは~」をご覧ください。

10 小括

特許申請の流れは、多少複雑であるかもしれません。

申請時に必要となる書類も、その記載を含め、しっかりと対応していかなければ、審査ではねられる可能性があります。

「特許」という権利は、何物にも代えがたい創作物(発明)に与えられる権利です。

そのため、特許権の設定登録を受けて、しっかりと保護していくことが大切です。

特許申請を行う際には、あらかじめ、手続きの流れを理解し、自社による発明が一つ一つの条件を満たしているかどうかをきちんと確認しておくことが必要になります。

11 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

- 特許申請は、①申請(出願)→②方式審査→③出願公開→④出願審査請求→⑤実体審査→⑥査定という流れで手続きが進められる

- 特許申請に必要な書類は、①特許願、②特許請求の範囲、③明細書、④図面、⑤要約書

- の5点である

- 「方式審査」とは、申請時に提出した書類について、主に形式的に審査することをいい、書類などに不足・不備がないかを中心に審査される

- 「出願公開」とは、特許の出願日から1年6か月が経過したときに、出願に関する一定の情報を特許公報に掲載し発行することにより、出願を公開することをいう

- 実体審査を実施してもらうためには、特許出願人が、特許出願をした日から3年以内に出願審査請求を行う必要がある

- 査定には、①特許査定、②拒絶査定の2つがある

- 特許申請の方法として、①書類による出願、②インターネットによる出願の2つがある

「発明」は、事業者にとって極めて価値の高い財産の一つであるため、特許権を取得するなどして、きちんと保護することが大切です。

特許申請の手続きや書類の記載方法等についてご不明点がありましたら、ぜひお気軽に弊所までご相談ください。

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。