会社設立に必要な印鑑と定款作成・認証を弁護士がわかりやすく解説!

はじめに

事業をスケールさせようと思った場合、個人では限界があることから、株式会社や合同会社といった会社を設立しようとしますよね。もっとも、会社を設立をしたいと思っても、初めての場合、何から手をつけていいかよくわからないという方が多いのではないでしょうか。

会社を設立する際には、いくつもの書類が必要になりますし、手続きに関しても複雑な面があります。

そこで今回は、起業した経験のある弁護士が、印鑑の準備定款の作成と認証といった会社設立の準備に関して、わかりやすく解説します。

1 会社設立の手順

会社を設立するには、以下の図のような手続きを経る必要があります。

この図からもわかるとおり、会社設立は大きく分けると、3つのステップで構成され、それぞれのステップの中でいくつかやるべきことがあります。

今回の記事では、合同会社と株式会社を設立する時の、事前準備のうち、

- 印鑑の準備

- 定款の作成と認証

について確認します。

まずは印鑑の準備からチェックしましょう。

2 印鑑の準備

(1)会社設立にあたって準備すべき印鑑とは?

会社設立にあたって、まず準備しておく必要がある印鑑は、大きくわけて

- 会社用の印鑑

- 代表者などの個人用印鑑

の2つです。

(2)会社用の印鑑

会社用として準備しておくべき印鑑は、

- 会社実印

- 会社銀行印

- 会社角印

- 会社認印

- 会社ゴム印

以上の5点です。

このうち①~③は、必須な印鑑で、④~⑤は必要に応じて準備をしておく印鑑となります。

①会社実印

「会社実印」は、会社の代表者が会社の代表として契約を締結するときに用いられる印鑑のことをいい、最も重要な印鑑です。別名、代表者印とも呼ばれます。

会社設立においては、法務局における設立登記の際に必要になるため、あらかじめ作成しておく必要があります。また、設立登記の際に、この会社実印の印鑑登録をしておくことで、法人用の印鑑証明書が発行できるようになります。

②会社銀行印

「会社銀行印」とは、会社名義で、金融機関との間で取引を締結する際に用いられる印鑑のことをいいます。たとえば、銀行口座を開設する際や、口座振替で支払いを申し込む場合などに用います。金融機関専用の印鑑だと考えてください。

③会社角印

「会社角印」とは、会社を運営する上で行う一般的な事務や契約において用いられる印鑑のことです。いわゆる、社印です。たとえば、見積書や請求書といったものに用いられます。

④会社認印

「会社認印」は、日常的な契約や書類作成などで利用する角印よりも簡易的な印鑑のことです。たとえば、郵便物などの受け取りで利用することになります。

⑤会社ゴム印

「会社ゴム印」は、住所や会社名、代表者名などを一度に押印できる印鑑のことです。たとえば、封筒の背面に自社の情報を簡易的に記す際に用いられることになります。

会社で用いられるのは、以上の5種類の印鑑やハンコが主です。このうち、①~③まで会社設立に必須となり、④~⑤は日々の業務を効率化・簡略化する際に用いられるものです。

会社を設立する際には、これら会社の印鑑以外にも代表者などの個人用印鑑が必要となります。

(3)代表者などの個人用印鑑

会社設立に際して、代表者などの個人として必要となる印鑑は、

- 実印

- 銀行印

- 認印

以上の3点です。

①実印

個人の「実印」は、会社設立の際に、定款などに捺印する必要があるため、必須の印鑑です。この印鑑については、公証役場において印鑑証明を取得しておく必要がありますので、注意してください。

②銀行印

個人の「銀行印」は、開業前に金融機関と取引する際や、資金調達や保険の契約をする際に必要になります。こちらも、会社銀行印と同様に、金融機関専用の印鑑だと考えてください。

③認印

個人の「認印」は、個人の名前で契約を締結する際などに利用することになります。こちらに関しても、日常的な事務作業を効率的に行うために用意しておくべきものです。

このように、代表者・役員は別で個人用の印鑑を揃えておく必要があります。また、会社設立のためには、印鑑の準備の他に、定款を作成して置く必要があります。

次の項目では、定款とは何か、をチェックしましょう。

3 定款とは

(1)定款とは?

「定款」とは、会社が活動を行う上での基本となる決定事項が記された書面のことをいいます。会社を設立する際には、必ず作成が必要であり、作成した定款は、公証人役場において認証を受ける必要があります。

【注:株式会社の原始定款は公証人の認証を受けてはじめて効力を生じる/根拠:会社法30条1項】

また、この会社設立時点で作成された定款のことを、とくに原始定款と言います。定款は、定款変更の手続きを実施することで、後に変更することが可能です。そして、現在有効な最新の定款のことは、現行定款といいます。

(2)記載内容

定款に記載する事項は、

- 絶対的記載事項

- 相対的記載事項

- 任意的記載事項

以上の3つがあります。

①絶対的記載事項

「絶対的記載事項」とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことで、その記載がない場合は、定款そのものが無効となる事項のことです。

この絶対的記載事項には、

- 事業内容

- 商号

- 本店所在地

- 発行可能株式総数

- 発起人の氏名または名称・住所

- 設立時に出資される財産の価格か最低額

の6つがあります。

これらの事項は、いずれもある会社が、どのような組織なのかを明確にする機能があるものです。もっと言うと、これらの事項が定まっていないと、どの会社なのか判別ができなくなってしまうほどに、会社の基本的な情報として重要なものなのです。そのため、この記載がない場合には、定款そのものが効力を持たず、登記などができないのです。

また、合同会社の場合は、業務を執行する社員を特定する条文を入れる必要があります。この社員のことを、業務執行社員と言いますが、これは株式会社で言うところの役員・取締役と同じような権限を付与されています。

絶対的記載事項は、読んだまま、必ず必要な事項ですが、相対的記載事項というものもあります。

②相対的記載事項

「相対的記載事項」とは、記載がなくとも定款自体は有効と認められますが、定款に明記しなければ効力を持たない一定の事項のことをいいます。相対的記載事項は、会社の特徴や規模といったものから、柔軟に記載することが可能なものとなっています。

相対的記載事項の例としては、以下のようなものがあります。

- 株式の譲渡制限

【注:公開会社とは、発行株式の一部でも譲渡制限のない株式を発行している会社をいう(上場の有無は問わない)/根拠:会社法2条5号】 - 取締役会・監査の設置

【注:公開会社は取締役会を置かなければならない/根拠:会社法327条1項】 - 取締役の任期伸長

- 取得請求権株式について

【注:取得請求権付株式(株主が一定条件で会社に株式買取請求可)および取得条項付株式(会社が一定条件で取得請求可)を定められる/根拠:会社法166条1項ただし書、107条2項2号・108条1項5号】 - 現物出資

【注:現物出資は原則として検査役の検査が必要だが、総額が500万円を超えない等の場合は検査不要/根拠:会社法199条1項3号・207条】

これら相対的記載事項は、定款に明記しなければ、いくら実際に監査や取締役会を設置していても、法的には有効なものとならないことになります。

さらに、定款には任意的記載事項というものを設けることも可能です。

③任意的記載事項

「任意的記載事項」とは、会社が自主的に定款に記載した事項のことをいいます。定款に記載してもしなくても、定款自体の効力に影響はありません。任意的記載事項の例としては、

- 役員の人数

- 役員報酬の決定方法

- 定時株主総会の時期

以上のようなものがあります。

なぜ、任意的記載事項を定款に記載するかというと、会社が活動を行う上での基本となる決定事項を明確にし、会社運営を安定させるためです。

もっとも、一度定款に定めてしまうと任意的記載事項の内容を変更する際にも、定款変更の手続きを行わなければならなくなる点には注意が必要です。

【注:任意事項であっても定款で規律すれば、これに反する取締役の行為は忠実義務違反となりうる/根拠:会社法355条】

では、このような事項が設けられる、定款を実際に作成する場合に注意すべきことは、どのようなことなのでしょうか。

4 定款作成にあたって注意すべき事項

実際に定款を作成する際には

- 商号

- 事業目的

- 本店所在地

以上の3つに特に注意する必要があります。

(1)商号

「商号」とは、いわゆる社名のことをいいます。

商号を考えるときには、

- 同一所在地に同一名の会社がないか

- 商標登録されていないか

- 誤解を生まないか

以上3点に注意する必要があります。

①同一所在地に同一名の会社がないか

同じ住所に、同じ名前の会社を設立をすることは禁止されています。どちらがどちらなのか分からなくなるためです。法務局の商号調査簿か、ウェブ上の「登記情報サービス」を利用することで、確認できます。

②商標登録されていないか

つけようとしている社名がすでに商標として登録されていないか確認する必要があります。

「商標」とは、自社を他社と区別するために使用する文字や図形、記号などのことをいい、特許庁に商標を出願し、商標登録を受けることで、商標は法的に保護されます。

すでに商標として登録されているものと同じ社名や類似した社名をつけた場合、商標権の侵害となるおそれがあります。そのため、「J-PlatPat」などで確認することが大切です。

※具体的な商標の調べ方を知りたい方は、「商標権侵害を予防する方法とは?商標の調べ方を弁護士が5分で解説!」をご覧ください。

③誤解を生まないか

他にも、誤解を生むような社名をつけることもNGです。

たとえば、Yahoo!やSoftbank、日産といったような有名な企業の会社名を利用することは、別の会社と誤解される可能性があるためできません。不正競争防止法という法律に違反する可能性があります。

また、保険会社以外が「保険」という単語を入れたり、金融機関以外が「○○銀行」とつかうこともできません。あたかもそのような業務を行っているように一般人に誤解を与えてしまうからです。

社名ひとつをとっても、注意すべき点がいくつもあります。次に、事業目的について確認しましょう。

(2)事業目的

事業目的を考えるときには、

- 許認可を受ける必要があるか

- 営利性があるか

- 行う事業だけを書く

以上の3点に注意する必要があります。

①許認可を受ける必要があるか

所管する官庁から許認可を得なければできない事業を行いたい場合は、官庁から指定された事業内容をあらかじめ定款に記載しておかなければ、許認可を得られないことがあります。

たとえば、職業紹介・労働者派遣などがこれにあたります。

そのため、スムーズに許認可を得られるように、事前に所管する官庁に、必要な事業目的の記載内容を確認したうえで、定款に事業目的を記載するようにしましょう。

②営利性があるか

事業目的に営利性があるかどうかも重要なポイントのひとつです。なぜなら営利性のない事業目的を記載することはできないからです。

たとえば、慈善事業を行う場合や、非営利組織などへの資金提供を主たる設立目的とする場合など、営利性がない事業目的はNGとなります。

③行う事業だけを書く

事業目的を記載する場合には、実際に行う予定のある事業目的だけを記載するようにしましょう。

たしかに、法律上、会社は定款で定めた事業目的の範囲内でのみ事業を営むことができることになっており、また、事業目的を追加する場合には登録免許税で3万円ほどかかってしまうことから、できる限り多くの事業目的を書けばいいと考える人もいるかもしれません。

もっとも、定款は、金融機関から融資を受けるときや、取引先と新規取引を開始するときにチェックされる可能性があります。

そのため、事業目的に実態のない事業を多く記載していると、「何をやっている会社なんだろう?」「融資・取引して大丈夫なのかな?」と金融機関や取引先に様々な疑義が生じかねません。そのため、実際に行う予定のある事業だけを書くことをおすすめします。

(3)本店所在地

「本店所在地」とは、会社が存在する住所のことをいいます。多くの会社が貸事務所を借りて本店所在地とします。

もっとも、費用を抑えるために、最近では

- レンタルオフィス

- コワーキングスペース

- バーチャルオフィス

といったスペースを本店所在地とする例もあります。

「レンタルオフィス」とは、デスクなど必要な備品や通信設備などがあらかじめ用意された個室を借りることをいいます。

「コワーキングスペース」とは、必要な備品や通信設備などがあらかじめ用意されている点はレンタルオフィスと同じですが、個室は基本的になく、別会社の人と机を並べて同じスペースで働くことになります。

「バーチャルオフィス」とは、業務を行うスペースはなく、事業を始める際に必要な住所・電話番号だけを借りることをいいます。

これらを本店所在地にする際には、

- 賃貸借契約書の内容

- 銀行口座の開設

に注意する必要があります。

①賃貸借契約書の内容

オフィスやスペースを借りる際には、賃貸借契約書を締結することが一般的です。

「賃貸借契約書」とは、貸主がオフィスやスペースを使用させる代わりに、借主が賃料を支払うことを約束する契約書のことをいいます。

貸主によっては、貸したオフィスやスペースを本店所在地とすることを禁止している場合があります。この場合、本店所在地とすることはできません。

そのため、賃貸借契約書の禁止事項をしっりと読み、本店所在地とすることを禁止していないか確認をする必要があります。

②銀行口座の開設

近時、詐欺グループがレンタルオフィスやバーチャルオフィスを法人名義で利用している例があり、金融機関は会社用の口座開設の審査を厳しくしています。

借りるオフィスやスペースによっては、会社の銀行口座を開設できない場合があります。

そのため、バーチャルオフィスなどを本店所在地として起業を予定している場合には、そこを本店所在地として、法人の銀行口座の開設が可能か、銀行に確認することをおすすめします。

以上の点に注意して定款の作成が完了したら、法務局で定款の内容をチェックしてもらいましょう。

5 法務局での定款チェック

定款のチェックの依頼先は、本店所在地を所管する法務局です。

なぜ、このタイミングで法務局でのチェックを受けるのでしょうか。

というのも、のちに公証人による認証を受けることになりますが、その際には定款の内容に関して細部にわたってチェックされるわけではないからです。

そのため、公証人による認証を受けた後であっても、もし定款の記載事項などに問題があれば、設立登記の段階で法務局で定款が受理されず、登記できなくなってしまいます。このようなことを避けるために、あらかじめ法務局に定款の内容に問題がないかチェックしてもらうことが、大切です。

なお、法務局に定款のチェックを依頼する際には、法務局に事前に問い合わせのうえ、定款の下書きと個人の認印を持参してください。

このように法務局でチェックを受け、修正がなくなった段階で定款を製本することになります。

6 定款の製本

定款の製本の際にも注意が必要となります。製本された定款は以下の用途のために必要となります。

- 公証役場保管用

- 法務局提出用

- 自社保管用

そのため、製本すべき定款の部数は3部となります。

定款を製本する際には、一般的にはA4の紙に片面・白黒で印刷します。その後、定款に発起人全員分の個人の実印を押印します。実印となるため、公証役場で印鑑証明を取得してある必要があります。

「発起人」とは、会社設立に際し、資本金を出資し、定款に署名・捺印した者のことをいいます。株式会社・合同会社ともに、最低1名の発起人が必要となります。

【注:株式会社の発起人は1人以上で足りる(単独発起設立が可能)/根拠:会社法25条】

このように製本した定款を、公証役場で認証してもらうことになります。

7 定款の認証

(1)定款の認証とは?

「定款の認証」とは、原始定款を法的に有効なものとするために、公証役場で公証人によって正式な定款として認めてもらうことを意味します。

【注:株式会社の原始定款は公証人の認証を受けて効力を生じる/根拠:会社法30条1項】

手続きは、本店所在地と同じ都道府県内にある公証役場で行うことが原則となっています。公証役場の所在地を確認したい場合は、「公証役場一覧」をご覧ください。

なお、株式会社と異なり、合同会社の場合は認証が不要となっています。ご注意ください。

(2)定款の認証に必要な書類とは?

定款の認証を受ける際に必要な書面は、

- 製本した定款を3部

- 発起人全員の印鑑証明書を1部ずつ

- 定款に押印した実印

- 委任状(発起人が行けない場合)

以上の4点となります。

とくに発起人全員が公証役場に行けない場合に、同席できない発起人全員分の委任状が必要な点には注意が必要です。もし、一枚でも欠けていた場合、認証を得ることができなくなり、書類を揃えた後に、再び申請の手続きをすることになります。

(3)定款の認証に必要な費用は?

定款の認証を受ける際に必要な費用は、

- 収入印紙:4万円分

- 認証手数料:5万円

- 定款の謄本交付手数料:1ページにつき250円

以上の3点となり、9万円+定款の頁数×250円となります。

このうち収入印紙は、公証役場では購入できないため、あらかじめコンビニなどで調達しておかなければならないことには注意が必要です。

以上の書類や費用を用意した上で、公証役場に行く際には前もって公証役場に電話などで予約をしておきましょう。この予約をせずに公証役場に行っても、公証人がいないこともありますし、長時間待つことにもなりかねません。

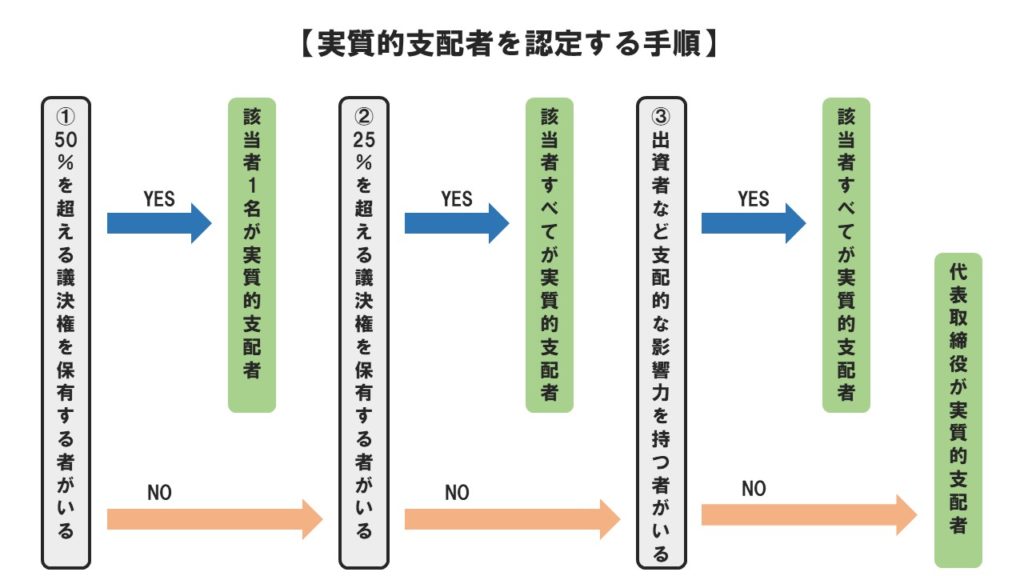

(4)実質的支配者に関する申告制度の新設

定款の認証手続きにおいて、「実質的支配者となるべき者の申告書」を提出しなければいけなくなりました。このように申告制度が設けられたのは、暴力団やテロリストによる法人の不正使用を防ぐことを目的としています。

なお、株式会社を設立する場合には提出が必要ですが、合同会社はそもそも定款の認証を行わないため、提出しなくてかまいません。

ここでいう「実質的支配者」とは、会社の事業経営を実質的に支配することが可能な者のことをいい、以下の図の手順で認定されます。

手順にそって実質的支配者を認定し、該当した者の住所・氏名・国籍・議決権割合などの情報を申告書に記載する必要があります。

実質的支配者の申告書式は、公証役場の「公証事務」の末尾からダウンロードできます。

また、あらたに、テレビ電話を用いて定款の認証を受けることができるようになりましたので、最後に説明します。

(5)テレビ電話による認証制度

2019年3月29日から定款の認証をテレビ電話で受けることが、一部可能になりました。テレビ電話を利用することで、公証役場に行く手間を省くことができます。

テレビ電話で電子定款の面前確認ができます(日本公証人連合会)

実際に、テレビ電話で認証を受けることができるのは、次の条件を満たした場合です。

- 定款への電子署名とオンラインでの認証申請

- 認証を受ける文書が電子文書であること

つまり、オンライン上で手続をオンライン上で進めていることが条件となります。

そして、電子署名を行うためには、発起人の電子署名用カード(マイナンバーカードなど)が必要となる点に注意してください。

8 小括

会社を設立する際には、何度も提出書類を修正したり、書類の提出のために足を運んだりと二度手間三度手間になってしまいがちです。

全体像を理解して、適切に事前準備をしっかりと行うことで、このロスを抑えることができます。

とくに定款の作成・認証については注意しなければいけない複数のポイントがあるため、これらを把握して、スムーズに会社が設立できるようにしましょう。

9 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りになります。

- 会社の設立は、①事前準備、②設立登記、③登記後の手続きという流れで進める

- 会社の設立に必要な印鑑は、会社用として①実印、②銀行印、③角印、個人用としては、①実印、②銀行印、③認印である

- 定款とは、会社が活動を行う上での基本となる決定事項が記された書面のことをいう

- 定款には、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項の3つを記載する

- 定款の作成にあたって特に注意すべき事項は、①商号、②事業目的、③本店所在地である

- 定款の作成が完了した場合、認証を受ける前に法務局でチェックを受けるべきである

- 定款の認証とは、定款を法的に有効なものとするために、公証役場において公証人から認証を得ることで、登記をする際には必須の事務手続きである

- 実質的支配者とは、会社の事業経営を実質的に支配することが可能な者のことをいい、定款認証の際に実質的支配者を届け出なけばならない

- 定款の認証は、一定の条件を満たすことで、テレビ電話を利用することが可能となっている

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。