規制のサンドボックス制度とは?2つの認定事例と申請について解説!

はじめに

IoTやドローンといった最先端な事業分野の中には、規制(ルール)が邪魔をして事業化できないケースが多々あります。

このようななか、「規制のサンドボックス制度」なる制度が利用できると聞いたことがある人もいるかもしれません。この制度を利用すれば、規制の壁を超えて事業化の道が開ける可能性があります。

もっとも、この制度がどういったものなのか、他の制度との違いはなにか、どうすれば利用できるのかなどといった具体的内容まで理解している事業者は、少ないのではないでしょうか。

そこで、今回の記事では、革新的な事業を実現させるために導入された「規制のサンドボックス制度」の内容や、これが認可された2つの例、他の制度との関係性、そして、申請方法を解説していきます。

1 規制のサンドボックス制度とは

「規制のサンドボックス制度」とは、新たな技術の実用化や、新たなビジネスモデルの実施が、現行の規制との関係で困難である場合に、必要に応じて現行の規制の見直しや変更を行い、これらの新しい技術やビジネスモデルを社会的に実現していこうとする制度です。

この制度は、まず事業者が実証実験を行い、次に、事業者から実証データの報告を受けた政府が、実証結果に基づく規制の見直しや変更を行うというものです。

これまで事業者がドローンや自動走行などといった先進的な事業を行いたいと考えても、既存の規制(ルール)が足かせとなって事業化を阻害してしまうという問題点がありました。つまり、実現できれば社会的にも実益があると考えられる事業が、規制のために事業化できず、世に出る前に頓挫してしまっていたのです。

そのような問題点を打開すべく、2018年に導入されたのが、この「規制のサンドボックス制度」です。サンドボックス(Sandbox)とは、もともと「砂場・砂箱」という意味です。「規制のサンドボックス」という制度名には、砂場では子供が小さな失敗をものともしないで自由に砂遊びをするように、事業者が既存の規制にとらわれずに、革新的な事業の実証を行えるようにするという意味が込められています。

つまり、「規制のサンドボックス」の目的は、新たな技術などを用いた事業活動について、事業者に既存の規制の適用を受けるかどうかを心配させることなく、「まず始めてみる」を可能とさせる点にあるのです。

もっとも、どんな事業者でもこの制度を利用できるわけではありません。この制度を利用するためには、規制を所管する省庁から実証実験(プロジェクト)単位で「認定」を受ける必要があります。

そこで次の項目では、規制のサンドボックス制度の利用について、実際に認定を受けた2つのプロジェクトを見ていきたいと思います。

2 認定プロジェクト

令和元年8月1日時点で、「規制のサンドボックス」として認定されたプロジェクトは、8つあります。その中で今回は、2つの認定事例について紹介していきます。

(1)パナソニック株式会社

①プロジェクトの概要

情報通信技術が目覚ましい発展を遂げている現代では、あらゆる製品にインターネット回線を接続することで、生活の利便性を飛躍的に向上させています(いわゆるIoT時代)。

たとえば、IoT機能がついたエアコンを買えば、会社から帰宅する前に自宅のエアコンをスマホで起動させ、帰宅時には部屋を涼しくしておくといったことが可能となっています。

今回、パナソニックが「規制のサンドボックス制度」を利用して実証しようとしたプロジェクトも、このIoTのインターネット接続の方法に関するものでした。

②現状の課題と解決方法

これまで、IoT機能のついた家電機器をインターネットに接続する方法としては、無線LANやBluetoothなどといった無線通信方式が使われてきました。もっとも、これらの無線通信方法には、金属製の家電に内蔵された状態や壁に囲まれた状態では電波が届きにくいという課題があります。

このような課題を解消する技術として電力線通信(PLC)という通信方法があります。

電力線通信(PLC)とは、本来、電気を供給する電力線に、通信信号もあわせて送る通信技術のことをいいます。つまり、コンセントさえあれば、インターネット接続が可能になります。

③プロジェクトの目指すもの

今回のプロジェクトは、このPLCがその他通信や放送に与える影響はどのようなものか?家電機器が誤動作しないか?についてデータを集める実証実験を行うことが目的でした。

なぜこのような実証実験をパナソニックが行いたかったのかというと、電気用品の安全確保のために製造事業者などにルールを課す電気用品安全法には、このPLCを搭載した電気用品についての安全な技術水準に関する基準がなく、事業者がPLCを搭載した家電機器を製造・販売することが困難な状況だったからです。

そのため、今回のプロジェクトをとおして、事業者が電力線通信がその他通信や放送に与える影響に関するデータを集め、行政が基準を整備することで、結果的に、PLCを搭載した家電機器を販売しやくなる可能性があります。

実際にパナソニックは、2019年4月~6月末までの期間限定で、PLCを搭載した家電機器をモデル住宅等で使用するという実証実験を行い、通信や放送に与える影響を確認しています。このデータを踏まえて電気用品安全法の規制の見直しが検討されることになります。

(2)株式会社Crypto Garage

①プロジェクトの概要

株式会社Crypto Garageは、仮想通貨市場におけるブロックチェーン金融サービスの研究と事業化を目指して設立された会社です。

現在、Bitcoinをはじめとする仮想通貨に関して、一般大衆向けの市場が拡大する中、仮想通貨交換業者などのプロ同士が取引を行う市場が存在しいていませんでした。このような現状で、Crypto Garageが「規制のサンドボックス制度」を活用して実証しようとしたプロジェクトは、将来的にプロ間の仮想通貨交換市場を構築するための技術に関するものでした。

②現状の課題と解決方法

プロ間の仮想通貨交換市場の形成のために、必要なのが、仮想通貨(ビットコインなど)と法定通貨(日本円など)の取引です。

現状、ビットコインと日本円を取引しようとすれば、以下の課題が発生します。

- ビットコインの受け渡しの記録に時間がかかる

- ビットコインの受け渡しの記録後に別途日本円が銀行口座を通して送金されるため、ビットコインを渡したのに日本円を払い込んでもらえないというリスク(カウンターパーティリスク)を負う可能性がある

これに対し、ブロックチェーン(メインチェーン)と双方向で情報のやり取りが可能なサイドチェーンの技術を使うことで仮想通貨の受け渡しの記録の時間短縮が可能となり、アトミックスワップという技術を使った同時決済によりカウンターパーティリスクを排除することが可能になると考えられます。

アトミックスワップとは、取引所など第三者の仲介なしに、取引が同時に行われる技術のことをいい、たとえば、ビットコインの受け渡しと日本円の払込の取引がある場合には、

ビットコインの受け渡しと日本円の払込は同時に行われることになります。

そのため、ビットコインの受取後に日本円を払わないということはできないことになり、カウンターパーティリスクを排除することができると考えられます。

③プロジェクトの目指すもの

今回のプロジェクトは、これらの技術に関して、記録が上手くいくか、取引の安全性が確保されるか否かを実証実験をとおして検証することが目的でした。

ブロックチェーンなどの技術は、日進月歩で発展しています。このように新技術の実証実験を行うのは、既存の技術のみを想定して資金決済法などの仮想通貨に関する法律の見直しを行えば、革新的な技術を生み出すことが難しくなり、技術の面で世界に取り残されるリスクがあったからです。

そのため、Crypto Garageは、2019年1月~2020年1月までの1年間、参加者を登録済みの国内仮想通貨交換業者3~5社に限定する形で、実証実験を行っています。この実証実験によって得られたデータは、今後の仮想通貨交換業・市場におけるルールの見直しの際の一つの考慮要素になるものと考えられます。

以上が、「規制のサンドボックス制度」の認定を受けたプロジェクトの例です。

制度の活用を検討する際の、良いお手本になると考えられます。

これまでの項目では、規制改革を促進する制度として、「規制のサンドボックス制度」に着目して解説していきましたが、規制改革を促進する制度には、他にも、「グレーゾーン解消制度」や「新事業特例制度」などがあります。

次の項目では、これらの制度と規制のサンドボックス制度の関係性を解説しつつ、それぞれの制度の概要について、解説していきたいと思います。

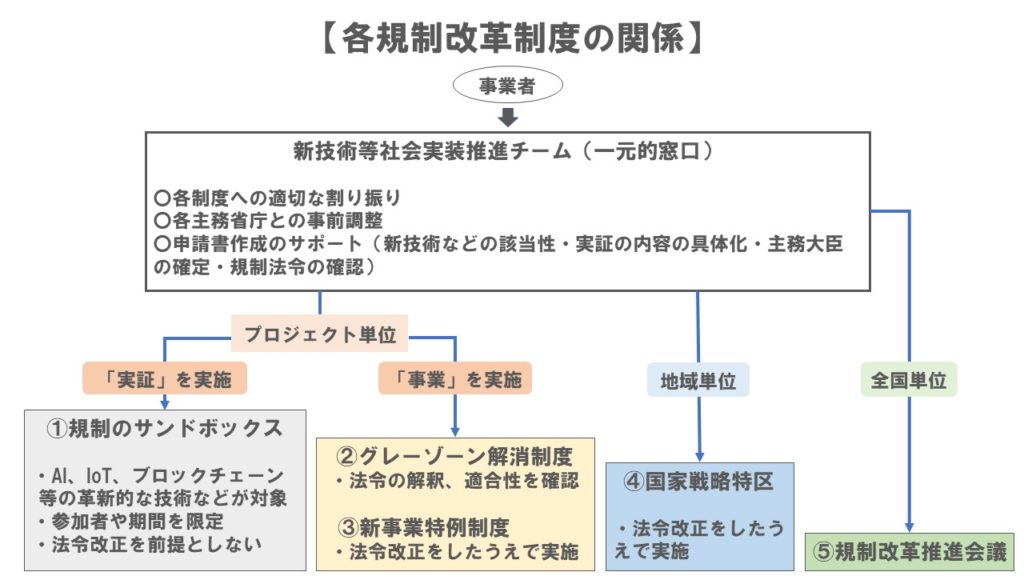

3 各規制改革スキームとの関係

(1)事業者が活用できる制度

事業者が規制改革を促進するうえで活用できる制度には、

- 規制のサンドボックス制度

- グレーゾーン解消制度

- 新事業特例制度

- 国家戦略特区

- 規制改革推進会議

の5つがあります。

(2)各種規制改革制度の関係

各種規制改革制度の関係は以下の図のとおりとなります。

この図からもわかるとおり、これら5つの制度の申請窓口は同じ窓口になっています。

まず、事業者は、新事業の計画が既存の規制に抵触しないか、一元的窓口となる「新技術等社会自走推進チーム」に問い合わせます。そのうえで、新技術等社会実装推進チームがどの規制改革制度を利用するのがふさわしいかを判断し、5つの制度のうち、適切な制度に割り振ります。

①規制のサンドボックス制度

これまで確認してきたとおり、規制のサンドボックス制度は、現行の規制のせいで事業化が困難な場合にも、まずは実証実験をとおしてデータを集め今後規制の見直しや改正などにつなげることができる制度です。

実証実験にあたっては、期間や対象を限ることにより、現行の規制の改正を行わずに実施されるため、プロジェクトの認定を受けてない事業者が同じ実証実験を行った場合、違法となってしまうこともあり得ます。

この制度はスタートアップに限定されるものではなく、大企業でも利用することができますし、複数の事業者が連携して実験を実施することもできます。

②グレーゾーン解消制度

「グレーゾーン解消制度」は、規制の適用が不明確(グレー)の場合に、事業者が規制を所管する省庁に対して問い合わせを行い、モヤモヤを解消する制度です。このようにモヤモヤを解消することで、事業者は安心して事業を行うことができます。

この制度は、本番の環境の中で、いきなり事業を実施することを前提として、規制に該当するか否かを確認する制度なので、限られた環境下で一時的な実証実験を行うサンドボックス制度とは異なります。

もっとも、この手続きの中で確認できる規制は、問い合わせを行った法令に基づくもののみに限定されています。すべての法令に照らして合法であるということを確認する制度ではないため、問い合わせた法令以外の規制の有無については、別途、確認する必要があるため注意してください

※グレーゾーン解消制度について、より詳しく知りたい方は、「グレーゾーン解消制度とは?5つの活用事例と利用方法を弁護士が解説」をご覧ください。

③新事業特例制度

「新事業特例制度」は、事業者単位で規制の特例措置を設ける制度です。

本来であれば規制されている事業でも、新技術を用いて安全性を確保するなどの対策を事業者が実施することを条件として、特例として規制が取っ払われることになります。この制度は、新事業の安全性を技術力の向上により確保できているけれども、規制がネックとなって新事業を開始することができない場合などに活用されています。

もっとも、規制の根拠となっている法令などの改正を伴うため、実際に事業を開始できるようになるまでには時間がかかると考えられます。そのため、スタートアップ事業者が利用するには、不向きな制度といえます。

④国家戦略特区

「国家戦略特区」とは、地域や分野を限定することにより、大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度です。

平成31年3月現在、特区として指定されている区域は、東京圏・関西圏など10区域です。

この特区において、各地方自治体や事業者から申請があれば、国、地方自治体、民間で組織された会議が開かれ、認定決議が行われる流れとなっています。

国家戦略特区の認定がされるまでは、時間がかかるので、事業開始までに時間がかかっても問題ない事業者向けの制度であり、スタートアップ事業者には、不向きであるといえます。

⑤規制改革推進会議

「規制改革推進会議」とは、経済社会の構造改革を進めるうえで必要な規制の在り方を調査・審議し、総理に意見する審議会のことです。

抜本的な全国単位での規制の改革を望む場合に利用される審議会ですが、2019年7月をもって任期満了となってしまいました。

今後も継続して常設化するか否かについても結論がでておらず、今後この審議会を利用できるかどうかは不透明な状況です。

以上が「規制のサンドボックス制度」と、他の規制改革制度の関係性です。

このように、規制改革に関する制度は複数ありますが、窓口は一元化されており、各制度への振り分けや各省庁との調整などは、「新技術等社会実装推進チーム」が実施してくれます。申請窓口が誤っていると事業者がたらい回しにあうことはありません。安心して制度を利用してください。では、具体的にサンドボックス制度を利用したい場合、事業者としては何を行えばいいのでしょうか。申請から認定までの具体的な流れをみていきましょう。

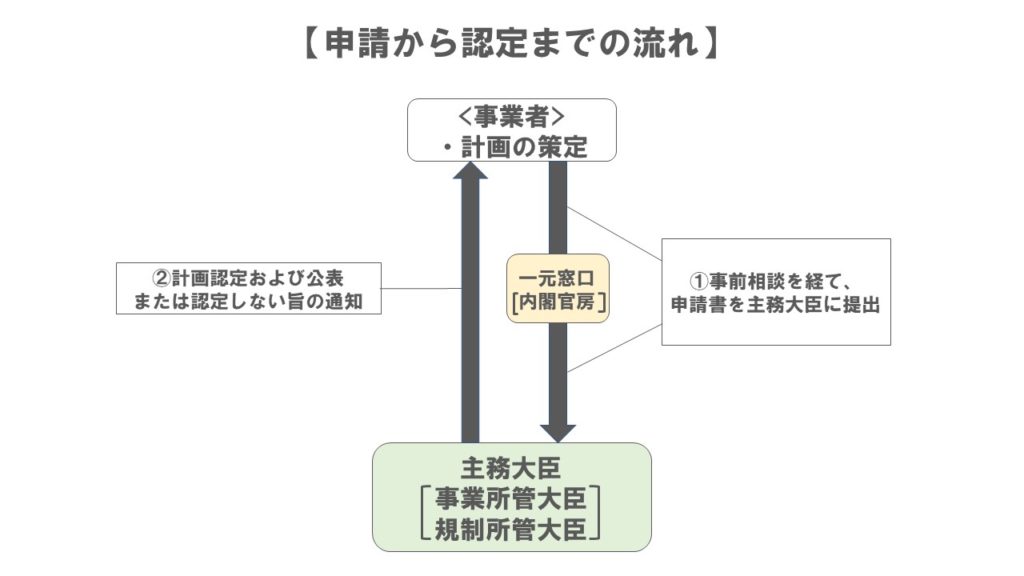

4 申請のやり方

規制のサンドボックス制度について、申請から認定までの流れは、以下のとおりです。

(1)申請書の作成と提出

事業者は、まず、社内で実証実験の計画(プロジェクト)をたてます。そのうえで、「案件相談申込フォーム」から一元窓口に相談を行います。

相談後、規制のサンドボックス制度の利用が適切ということになれば、申請書の記載などを調整することとなっています。調整が完了すると、はれて規制を所管する大臣に申請書を提出することができます。

具体的に、申請書に記載しなければならない事項は、以下の6つです。

- 実証内容

- 参加者などの範囲と同意の取得方法

- 実証の期間・場所

- 実証に関する規制法令

- 実証に必要な規制の特例措置の内容

- 実証を適切に実施するための措置

①実証内容

サンドボックス制度を活用して、実証しようとする革新的な技術または手法などを申請書に記載します。

たとえば、「AI技術を用いた〇〇事業」というように記載します。

②参加者などの範囲と同意の取得方法

サンドボックス制度を活用するために、参加者などの範囲を画し、その参加者から同意を取得する方法を記載します。

たとえば、前の項目で紹介したパナソニックの申請書には、

- 参加者の対象:参加者については、本実証を直接的に行う社員とする

- 同意の取得方法:説明会開催時に、実証に参加する社員に対して、認定証を提示した上で実証の内容(…中略…)を説明し、文章にて同意を取得することとする。

と記載されています。

③実証の期間・場所

サンドボックス制度で、実証しようとするために必要と考えられる期間や、実証を行うために適当と考えられる場所を記載します。

④実証に関する規制法令

実証を行ううえで、規制となる法令を、なるべく条項まで特定して記載します。

たとえば、パナソニックの申請書には、実証に関する規制法令として、「電気用品安全法第8条第1項第2号」などが記載されています。

⑤実証に必要な規制の特例措置の内容

特例措置を受けて実証を行う場合には、その内容を記載します。なお、該当がない場合は、「該当なし」と記載します。

⑥実証を適切に実施するための措置

実証が適切に実施されるための措置を記載します。

たとえば、Crypto Garageの申請書には、参加する仮想通貨交換業者の保護やマネロン・テロ資金供与対策として、具体的な実施内容やモニタリング内容が記載されています。

(2)プロジェクト認定の可否

主務大臣は、申請書を受領したあと、おおむね1、2か月以内に認定の可否を通知します。プロジェクトが認定されると公表され、認定されない場合は、その旨の通知がなされます。

1、2か月以内に認定がでるため、資金に限りがあるスタートアップでも他の制度と比較して利用しやすい制度だといえます。

5 小括

「規制のサンドボックス制度」について、その内容や認定された2つの事例、そして申請から登録までの流れを解説しました。

規制のサンドボックス制度は、規制を見直したり、明確にしたりするために必要なデータを実証実験をとおして集めることができる制度です。

これまで規制がネックとなって実現することができなかった事業については、サンドボックス制度の活用により、その事業の社会的実現の道が開ける可能性があります。

申請も難しくなく、新技術等社会実装推進チームがサポートしてくれるため、事業者も安心して利用してください。

6 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりとなります。

- 「規制のサンドボックス制度」とは、新たな技術の実用化や、新たなビジネスモデルの実施が、現行の規制との関係で困難である場合に、必要に応じて現行の規制の見直しや変更を行い、これらの新しい技術やビジネスモデルを社会的に実現していこうとする制度である

- 令和元年8月1日時点で、「規制のサンドボックス」として認定されたプロジェクトは、8つである

- 規制改革を促進するうえで活用できる制度には、①規制のサンドボックス制度、②グレーゾーン解消制度、③新事業特例制度、④国家戦略特区、⑤規制改革推進会議の5つがある

- 「グレーゾーン解消制度」は、規制の適用が不明確(グレー)の場合に、それを明確にして解消する制度である

- 「新事業特例制度」は、事業者が安全性などを確保する措置の実施を条件として、事業者単位で規制の特例措置を講ずる制度である

- 「国家戦略特区」とは、地域や分野を限定することにより、大胆な規制・制度の緩和や税制面の優遇を行う規制改革制度である

- 「規制改革推進会議」とは、経済社会の構造改革を進めるうえで必要な規制の在り方を調査・審議し、総理に意見する審議会のことである

- 申請から認定までの流れは、①申請書の作成と提出、②プロジェクト認定の可否

- 申請書に記載しなければならない事項は、①実証内容、②参加者などの範囲と同意の取得方法、③実証の期間・場所、④実証に関する規制法令、⑤実証に必要な規制の特例措置の内容、⑥実証を適切に実施するための措置の6つである

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。