インバウンドサービスで知っておくべき4つの法律規制を弁護士が解説

はじめに

2020年に東京オリンピックや2025年の大阪万博を控え、インバウンドサービスの需要が高まっています。実際、近時、インバウンドサービスを展開する事業者が増えてきています。これをビジネスチャンスと捉えて、新規参入することを検討している事業者の方もいらっしゃると思います。

もっとも、インバウンドサービスを行うにあたっては、そのサービスを規制対象としている法律をきちんと確認する必要があります。この点を怠ってサービスを提供すると、場合によっては、ペナルティを科される事態にもなりかねません。

そこで今回は、インバウンドサービスに法律について、弁護士が詳しく解説します。

1 インバウンドサービスとは?

「インバウンド」とは、英語の「in(~の中へ)+bound(~行きの)」を指し、「海外から人が(特に観光に)来ること」を意味します。

このインバウンドを対象としたサービスを「インバウンドサービス」といいます。たとえば、日本語を話すことができない外国人のガイド、宿泊施設・交通手段の手配やプランニング、宿泊施設でのお世話などを事業として行うのがインバウンドサービスです。

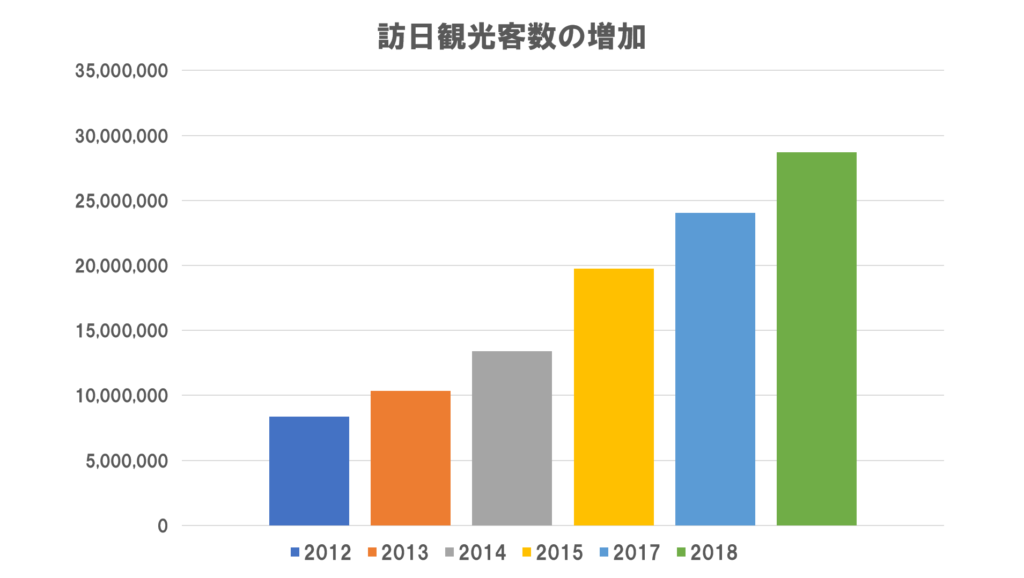

以下の図からもわかるように、近年、インバウンド(訪日観光客)が急激に増加しています。

今後は、来年に控えている東京オリンピックに伴い、さらにインバウンドが増加することが見込まれています。そのため、インバウンドサービスへの需要も高まるものと考えられます。

たとえば、中国語圏の訪日旅行者向けのサービスである「Shufoo! インバウンドサービス」は、日本の家電量販店やドラッグストアなどのチラシに載っている商品情報などへのアクセシビリティを確保するサービスです。現状、同サービスは英語と中国語に対応しており、お買いもの情報の検索導線の構築や店舗情報・地図・ルートといった情報を提供しています。

もっとも、インバウンドサービスを行うためには、ユーザの安全確保の観点などから、一定のルールに則ったサービス提供が求められます。

2 インバウンドサービスで注意すべき法律規制

インバウンドサービスを展開する上で、注意すべき法律規制は主に以下の4つです。

- 旅行業法

- 通訳案内士法

- 道路運送法

- 民泊新法(住宅宿泊事業法)

3 法律規制①:旅行業法

「旅行業法」とは、旅行者の安全確保や利便性の増進などを目的とした法律です。

ここでいう「旅行業」とは、報酬を得ながら、運送や宿泊のサービスに関するプランを作成したり、そのプランに必要な運送や宿泊サービスを手配することを言います。

旅行業は、大きく以下の3つに分けられます。

- 基本的旅行業務

- 付随的旅行業務

- 相談業務

(1)基本的旅行業務

「基本的旅行業務」とは、報酬を得て、プランを作成し、運送や宿泊サービスの提供契約を締結したり、運送サービスを代理・媒介することをいいます。

たとえば、航空券の販売や旅館の紹介、貸切バスを利用したツアーの販売などが基本的旅行業務にあたります。

(2)付随的旅行業務

「付随的旅行業務」とは、基本的旅行業務に付随して行われる業務で、報酬を得て、レストランや観光施設などの旅行サービス、運送サービスなどに関し、提供契約を締結することなどをいいます。また、パスポートやビザを代理して取得するといったような代理・媒介行為、バスの添乗業務なども付随的旅行業務に含まれます。

(3)相談業務

「相談業務」とは、海外の旅行希望者などからの依頼に基づき、報酬を得て、旅程の作成、旅行費用の見積もりなどの旅行に関する相談に応じることをいいます。

たとえば、海外からの旅行希望者からの問い合わせに応えて、報酬を得て、旅行プランを作成することは相談業務にあたります。

これらの業務に一つでもあてはまる事業は旅行業にあたり、都道府県知事の登録を受ける必要があります。

たとえば、海外の旅行希望者から依頼を受けて、日本における観光スポットや移動ルートの案内などをプランとして作成したり、そのための見積もりを報酬を受けて行うことは相談業務であるため、旅行業にあたります。

このような業務を、無登録で行うと、旅行業法違反となり、

- 最大1年の懲役

- 最大100万円の罰金

のいずれか、または両方が科せられる可能性があります。

4 法律規制②:通訳案内士法

「通訳案内士法」とは、日本に訪れる観光客の言語の壁を解消することなどにより、満足度の高い日本観光を提供することを目的とした国家資格制度に関する法律です。

これまで、観光客を対象とした通訳・案内業務などを有償で行うには、通訳案内士の資格を取得した上で、登録を受ける必要がありました。

ですが、インバウンドが毎年数百万人単位で増えているにもかかわらず、通訳案内士の増加は毎年1,000人前後となっており、絶対数の不足が問題になりました。

そのため、政府は2017年に、通訳案内士の資格がなくとも有償で通訳案内業務を行うことができるように規制緩和しました。

もっとも、通訳案内士の資格がない場合には、通訳案内士とそれに類似する名称を使用することはできません。

「通訳案内士と類似する名称」とは、たとえば、「認定ガイド」や「スペシャルガイド」などといったように、あたかも行政により公認を受け、または、能力が保証されていると誤解を与える名称のことを意味します。

このように、誤解を与える可能性のある紛らわしい名称を使う場合には、通訳案内業務を有償で行うことはできません。

5 法律規制③:道路運送法

「道路運送法」とは、道路を利用した移動手段が多様化したことに対応し、各種運送サービスの円滑な実施、利用者の安全性と利便性・公共性の確保などを目的として作られた法律です。この法律では、利用者を運送するサービスや、貨物を運送するサービスなどが規制の対象となっています。

運送サービスをインバウンドサービスとして行う際に、道路運送法で注意すべきポイントは次の2つです。

- 一般貸切旅客自動車運送事業

- 一般乗用旅客自動車運送事業

(1)一般貸切旅客自動車運送事業

「一般貸切旅客自動車運送事業」とは、11人以上の旅客を運送する事業のことを言います。代表的なものとして、路線バスやコミュニティバスが挙げられます。

(2)一般乗用旅客自動車運送事業

「一般乗用旅客自動車運送事業」とは、10人以下の旅客を運送する事業のことを言います。代表的なものとして、タクシーが挙げられます。

ここでいう「旅客自動車運送事業」にあたるといえるためには、以下の4点を満たしていることが必要です。

- 他人の需要に応じていること

- 有償であること

- 車両を利用していること

- 旅客を輸送すること

これらの条件をすべて満たしている事業は、旅客自動車運送事業にあたり、国の許可が必要となります。

たとえば、TwitterやFacebookなどでつながっている訪日予定の旅行者から要請を受けて、車両でその訪日観光客を目的地へ連れていく場合、それが有償であれば、旅客自動車運送事業にあたるため国の許可が必要になります。

そのため、車両などを使って海外からの旅行者を輸送するようなサービスを提供する場合は、自社のサービスが旅客自動車運送事業に該当するかどうかをきちんと確認し、必要に応じて国から許可を受けることが必要となります。

旅客自動車運送事業にあたるにもかかわらず、許可を受けることなく事業を行った場合には、道路運送法違反となり、

- 最大3年の懲役

- 最大300万円の罰金

のいずれか、または両方が科せられる可能性があります。

6 民泊新法(住宅宿泊事業法)

(1)民泊新法とは?

「民泊新法(住宅宿泊事業法)」とは、ホテルなどではなく一般の民家に宿泊する、いわゆる民泊事業を規律する法律です。従来、民泊事業を行うにあたっては、その事業が旅館業にあたるかどうかという点が主に問題となっていたものの、許可や届出といったことは求められていませんでした。

ですが、民泊事業について、安全面・衛生面に問題が多かったことや、騒音やゴミ出しにともなう近隣トラブルが絶えなかったため、それらの問題を改善するために民泊新法が作られました。

「民泊事業」とは、以下の5つの条件を満たす事業のことをいいます。

- 既存の住宅を宿泊施設としていること

- 1日単位で貸し出すこと

- 1年間で180日を超えないこと

- 有償であること

- 反復継続すること

民泊新法の施行により、これら5つの条件をみたす「民泊事業」を行うためには、都道府県知事に届出をしなければならなくなりました。

以下は、民泊事業の一般的なフローを図にしたものです。

このように、民泊事業は、

- ゲストが空き部屋情報に基づき、仲介サイトを通じて、ホストに申請を送ります

- ホストが、ゲストの申請を承認することで、予約が確定します

- ゲストが、仲介サイトに宿泊料金を支払い、チェックインします

- 仲介サイトからホストに対し、手数料が引かれた宿泊料金が支払われます

というフローでサービスが提供されます。

以上のように、民泊事業では、直接の当事者であるホスト、ゲストとは別に、その間に仲介サイトを挟むことが一般的ですが、ホストと仲介サイトには、以下で見ていくようにそれぞれ異なる法律規制が課されます。

(2)ホストへの法律規制

これまで、民泊事業は旅館業にあたると判断される可能性が高かったため、旅館業の営業許可を受けることなく、民泊事業を行うことには相応のリスクがありました。

もっとも、旅館業法上の営業許可を受けるためには高いハードルをクリアする必要があるため、民泊事業を行うのは簡単ではありませんでした。

そこで、以下の2つが創設され、一定のルールの下民泊事業を行うことが可能になりました。

- 民泊新法(住宅宿泊事業法)

- 特区民泊

①民泊新法(住宅宿泊事業法)

民泊新法が創設されたことにより、都道府県知事に届け出ることで、旅館業法上の許可を得なくとも、民泊を開業できるようになりました。

もっとも、民泊事業者には以下の義務が課されます。

- 営業日数は年間180日を上限とすること

- 宿泊者を名簿にまとめて保存すること

- 近隣からの苦情を受け付ける窓口の設置

このように、民泊新法では、1年間で180日を超えて営業することは禁止されているため、180日を超えて営業をしたい場合は、営業日数に制限を設けていない旅館業法上の営業許可を受けるか、もしくは、以下で見る特区内で営業する必要があります。

②特区民泊

「特区民泊」とは、国家戦略特別区域(通称:国家戦略特区)の中で行う民泊のことで、旅館業法の例外として民泊事業を行うことが可能です。

ここでいう「国家戦略特区」とは、経済や社会への法規制を緩和することで、経済活動を活発にし、グローバルに競争力のある拠点をつくるための特別区のことです。

現在、特区民泊を展開できる国家戦略特区は以下の通りです。

- 東京都大田区

- 大阪府

- 大阪市

- 北九州市

- 八尾市

- 新潟市

- 千葉市

これらの特区内で民泊を営むには、以下の条件を満たしていなければなりません。

(ⅰ)宿泊施設への滞在期間が2泊3日以上であること(自治体が定めた期間以上であること)

(ⅱ)1部屋の床面積が25㎡であること(自治体の判断で変更可能)

(ⅲ)施設の使用方法に関する他言語での案内や緊急時の情報提供、その他のインバウンド客の滞在に必要なサービスが提供できること

(ⅳ)滞在者の名簿を備えること

(ⅴ)周辺住民に対し民泊を実施していることを説明すること

(ⅵ)周辺住民から苦情や問合せがあった場合、適切かつ迅速に対応をすること

これらの条件を満たすことにより、特区民泊として都道府県知事から認定を受けることができ、民泊事業を営むことが可能になります。

もっとも、特区民泊では、2泊3日以上の滞在が条件となっていることや、事業者に対し、近隣住民とのトラブル防止対策を義務付けるなど、旅館業法とは異なる規制が存在することに注意が必要です。

このように、特区民泊においては、滞在期間に一定のルールがあるため、1泊を希望するユーザの需要には応えられないというデメリットはあるものの、年間の営業日数に制限がないという点はメリットとなります。

多くのインバウンドが見込まれる2020年東京オリンピックや2025年大阪万博に合わせて、東京の大田区や大阪府などで特区民泊として、民泊事業を行う場合には、上で見た条件を満たしているかどうかをきちんと確認することが大切です。

とはいえ、民泊は開業しただけでは利用されません。そこで重要となってくるのが、民泊を仲介してくれるウェブサイトの役割です。

もっとも、民泊仲介サイト運営者に対しても、以下で見ていくように、一定の法律規制が課されます。

(3)民泊仲介サイト運営者への法律規制

「民泊仲介業」とは、以下の3つの条件を満たす事業をいいます。

- 宿泊者のため、事業者との契約締結を仲介すること

- 事業者のため、宿泊者との契約締結を仲介すること

- 「①・②」の仲介行為が有償であること

民泊仲介業に該当する代表的なサービスがAirbnbです。

民泊新法が創設されるまでは、民泊仲介業を規制する法律がなかったため、とくに許可などを必要とすることなく民泊仲介サイトなどを運営することが可能でした。

ですが、民泊新法が創設されたことにより、民泊仲介業を行うには、観光庁長官の登録を受けることが必要になりました。

登録を受けた仲介事業者には、以下の6つの義務が課されます。

(ⅰ)約款を観光庁長官に届け出ること

(ⅱ)料金を営業所またはインターネットで公示する

(ⅲ)不当な勧誘の禁止

(ⅳ)違法行為の斡旋の禁止

(ⅴ)契約内容の書面交付

(ⅵ)民泊営業の標識の掲示

(ⅰ)約款を観光庁長官に届け出ること

ユーザ・事業者と締結する仲介契約に関する約款を作り、観光庁長官に届け出なければなりません。また、その約款を事業所またはインターネットで公示しなければなりません。どのようなシステム・ルールに基づいて仲介業を行うのかを観光庁に届け出ることにより、民泊事業の公正性を確保することを目的としています。

(ⅱ)料金を営業所またはインターネットで公示する

仲介業務に関する料金を定め、営業所またはインターネットで公示しなければなりません。これも民泊事業の公正性を確保するためのルールです。

(ⅲ)不当な勧誘の禁止

ユーザ・事業者が仲介サービスを利用するにあたり、重要な情報を隠したり、ウソの事実を伝えることなどが禁止されています。

たとえば、宿泊施設のシャワーが壊れているという事実を隠して、宿泊希望者を勧誘するといった行為は「不当な勧誘」にあたる可能性があります。

(ⅳ)違法行為の斡旋の禁止

法律に違反する行為(違法行為)に関わってはいけないとされています。例えば、国際免許を取得していないユーザに対して、車の運転をすすめたりするような場合が「違法行為の斡旋」にあたります。

(ⅴ)契約内容の書面交付

ユーザ・事業者に対し、仲介契約や規約を書面で交付しなければなりません。

この書面には、

- 住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名及び届出番号

- 宿泊者が宿泊する届出住宅(宿泊者が正確に届出住宅の位置を把握できる情報)

- 宿泊者が住宅宿泊仲介業者に支払うべき対価及び報酬並びにこれらの支払の時期及び方法

- 宿泊サービスの内容

- 責任及び免責に関する事項

を記載することとされています。

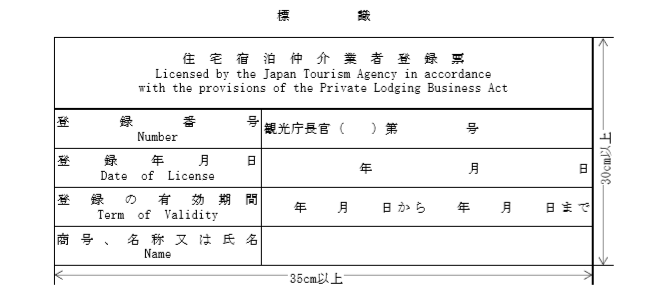

(ⅵ)民泊営業の標識の掲示

事業所の見やすいところに、民泊事業とわかる標識を掲示する必要があります。

もっとも、標識を掲示する代わりに、電子メールやウェブサイトなどで、登録年月日や登録番号を公示することも可能です。

なお、この標識は、国土交通省により以下のように様式が定められています。

これらの義務に仲介事業者が違反した場合、

- 最大35万円の罰金

が科される可能性があります。

以上のように、インバウンドサービスとして民泊事業を提供する場合には、その前提として、民泊新法や特区民泊などをきちんと理解しておくことが必要です。民泊新法は、民泊事業を行うホストとその事業を仲介する事業者とで異なる規制を設けています。

そのため、自社が提供するサービスに適用される規制をきちんと理解し、適切に事業を行うことが大切です。

7 小括

今後、インバウンドの増加が見込まれますが、インバウンドサービスを行うためには、サービス内容に応じて守らなければならない法律規制が異なります。サービスに関係する法律をきちんと確認せずに、サービスを始めてしまうと、ペナルティの対象になる可能性があります。

適切にサービスを展開していくためにも、自社のサービスを規制対象とした法律をきちんと確認することが大切です。

8 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

- 「インバウンドサービス」とは、海外からの観光客に対して提供するサービスのことである

- インバウンドサービスとの関係で、主に問題となる法律は、①旅行業法、②通訳案内士法、③道路運送法、④民泊新法である

- 「通訳案内士」とそれに類似する名称を使用しなければ、資格がなくとも有償で通訳・案内業務を行うことができる

- 旅行客からの要請を受けて、報酬を得て、運送事業を行う場合、国から許可を受ける必要がある

- 民泊事業を行うには、都道府県知事への届出が必要である

- 民泊事業を無許可で行うと旅館業法違反となる可能性がある

- 特区民泊は、都道府県知事から特区民泊としての認定を受けなければならない

- 民泊仲介サイトを開設するには、観光庁長官から登録を受ける必要がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。