サブスクリプションサービスとは?問題となりうる3つの法律を解説!

はじめに

近年、月額定額により、動画が見放題になる、家具をレンタルできるなど、多様なサブスクリプション型のサービスが提供されていますよね。

一見簡単に始められそうなビジネスのようにも思えますが、このようなサービスをビジネスとして始めるには、いくつか注意しなければならない法律問題があります。

これらの問題をきちんと理解することなくサービスを始めてしまうと、場合によっては、ペナルティを科される可能性があります。

そこで今回は、洋服レンタルサービスの「Brista」を例に、サブスクリプションサービスとはどのようなビジネスモデルなのか?また、サービスとの関係で問題となりうる法律は何なのか?などといったことについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

1 サブスクリプションとは

「サブスクリプション」とは、モノやサービスの「利用権」に対してお金を支払うビジネスモデルのことをいいます。

たとえば、月額制のサブスクリプションサービスとして以下のようなものがあります。

- 既存の作品からオリジナルまで幅広く動画が見放題になる「Netflix」

- 様々な講義が受けられる「スタディサプリ」

- 家具をレンタルできる「CLAS」

このように、現在では、多様なサブスクリプションサービスが展開されています。このようなサービスが一般的に広がりを見せている要因の一つとして、ユーザの意識が変わってきたということが考えられます。

具体的には、モノを買って自分のもとにずっとおいておきたいと考えるよりも、自分が使いたいときに使えればいいと考えるユーザが増えてきているのです。

たとえば、音楽や本などに関しても、CDや書籍などといった現物を買うのではなく、データをダウンロードするなどして好きな時にだけ利用しているという人が増えてきています。

このように、近時では、ユーザがモノを「所有する」よりも「利用する」「体験する」といったことに重きを置くようになってきています。サブスクリプションサービスは、このようなユーザの意識の変化に応える形で、急速に拡大していき、現在において、多様な展開を見せるに至ったわけです。

それでは、まず始めに、サブスクリプションサービスをビジネスとして展開する場合、事業者にとってのメリット・デメリットがどのような点にあるのかについて、次の項目で見ていきましょう。

2 サブスクリプションサービスのメリット・デメリット

サブスクリプションサービスのメリットとしては、以下の点が挙げられます。

- 毎月固定の収益を得られる

- 様々な業種で行うことができる

- ユーザの利用状況などのデータが得られるため、改善のための分析が行いやすい

このように、サブスクリプションサービスは、業種を問わずサービスを提供することができるうえ、比較的参入しやすく、軌道に乗れば、安定した利益を得ることも可能であるため、事業者が受けられるメリットは大きいといえます。

反対に、サブスクリプションサービスのデメリットとしては、以下の点が挙げられます。

- ユーザが飽きないように常に工夫をし続ける必要がある

- 新しいサービスを導入するのにコストがかかる場合がある

サブスクリプションサービスを提供する事業者は、ユーザがサービスに飽きて離れていかないように常時新しいことを模索し続けなければなりません。

また、新しいことを始めようとするとそれなりのコストがかかってしまいます。

そのため、サブスクリプションサービスを始める際には、常時新しいことを追い求めていけるだけの発想力や技術力、資力などを自社が兼ね備えているかを慎重に検討する必要があります。

また、サブスクリプションサービスを行う場合には、問題となりうる法律がいくつか存在します。少なくとも、これらの法律問題をクリアしていなければ、安心してサービスを提供することはできません。

次の項目では、洋服レンタルサービスを手掛ける「Brista」をモデルとして、サブスクリプションサービスにどのような法律問題があるかを詳しく解説していきます。

3 サブスクリプションサービスの法律問題

(1)「Brista」とは

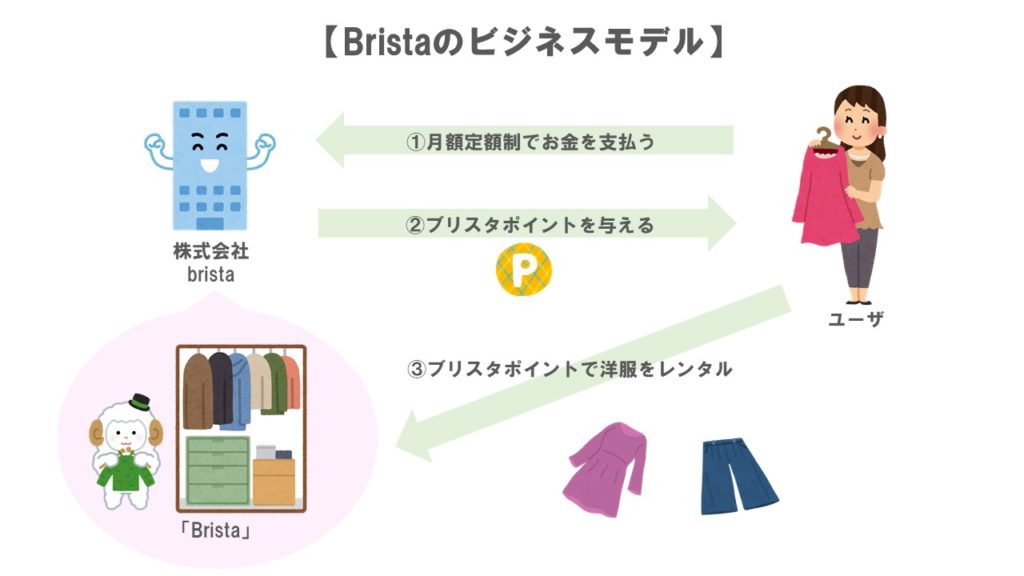

「Brista」とは、株式会社bristaが提供する月額定額制の洋服レンタルサービス(サブスクリプションサービス)です。

具体的に、Bristaは以下のようなビジネスモデルとなっています。

このように、「Brista」は、以下のようなフローでサービスを提供しています。

- 月額定額制でお金を支払う

- ブリスタポイントを与える

- ブリスタポイントで洋服をレンタル

↓

↓

①月額定額制でお金を支払う

ユーザがBristaの運営会社である株式会社bristaに対し、毎月決まった金額のお金を支払います。

②ブリスタポイントを与える

Bristaでは、会員プランが3つに分かれており、ユーザが加入したプランに応じて、Brista内で使えるブリスタポイントがユーザに付与されます。

たとえば、月額が一番低額であるシルバー会員は、毎月1万円を支払うことにより、11,000ポイントを付与されます。

③ブリスタポイントで洋服をレンタル

ユーザは付与されたブリスタポイントを使って好きな洋服を「Brista」からレンタルします。ブリスタポイントには1年という有効期限が設けられているため、付与された日から1年以内であれば、貯めておくこともできます。

このように、「Brista」では、ユーザから月額定額の料金を支払ってもらうのと引き換えに、洋服をレンタルするというサブスクリプションサービスを展開しています。

このようなサブスクリプションサービスですが、どのようなことが法的に問題となるのでしょうか。

(2)「Brista」にまつわる法律問題

「Brista」のようなサブスクリプションサービスにおいて、生じうる法的な問題は、以下の3点です。

- 資金決済法(前払式支払手段)

- 景品表示法(景表法)

- 利用規約

次の項目から詳しく解説していきます。

4 資金決済法(前払式支払手段)

(1)前払式支払手段とは?

「前払式支払手段」とは、買い物などをするために、あらかじめお金を支払って購入・使用するものをいいます。たとえば、Suicaなどの電子マネーや、商品券、アプリ内の課金などが挙げられます。

前払式支払手段といえるためには、以下に挙げる3つの条件を満たしていることが必要です。

- 金額や数量が記録されていること(価値の保存)

- 金額などに応ずる対価を得て発行されていること(対価性)

- 代金の支払いなどに使用できること(権利行使)

この点、「Brista」では、ユーザが支払う会費に応じてブリスタポイントが付与されます(対価性)。ブリスタポイントは、ユーザのマイページなどで記録され(価値の保存)、ユーザは、ブリスタポイントを使って洋服のレンタル代金の支払いができます(権利行使)。

そのため、「Brista」の中で付与されるブリスタポイントは、前払式支払手段にあたると考えられます。

この前払式支払手段には、以下の2つのタイプがあります。

- 自家型

- 第三者型

①自家型

「自家型」とは、発行者が提供するサービス内でしか使用できないものをいいます。

たとえば、ポケモンGOというアプリ内でしか使えないポケコインが挙げられます。

自家型の前払式支払手段を発行する事業者は、基準日(=3月末あるいは9月末)において、発行している前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えた場合には、財務局長などへの届出が必要となります。

なお、この届出は基準日から2か月以内に行う必要があります。

②第三者型

「第三者型」とは、発行者が提供するサービスだけでなく、他のサービスでも使うことができるものをいいます。

たとえば、Suicaなどの電子マネーが挙げられます。

第三者型支払手段を発行する事業者は、サービスを提供する前に財務局長などから登録を受けておく必要があります。

この点、ブリスタポイントは、ポイントの発行者である株式会社bristaが提供する「Brista」内でしか使用できないため、「自家型」であると考えられます。

以上のように、前払式支払手段には2つのタイプがありますが、タイプを問わず、前払式支払手段を発行する事業者には、前払式支払手段発行者として、一定の義務が課されます

(2)前払式支払手段発行者としての義務

前払式支払手段発行者は、資金決済法により、以下の4つの義務が課されます。

- 表示義務

- 供託義務

- 報告義務

- 払戻義務

①表示義務

事業者は、以下の8つの事項をユーザに表示または提供しなければなりません。

- 発行者の氏名

- 利用できる金額

- 使用期間

- ユーザからの苦情や相談を受ける窓口の所在地および連絡先

- 使用できる場所

- 利用上の注意

- 未使用の残高を知る方法

- 約款などがある場合には、その旨の明記

これらの事項をユーザに表示または提供する方法として、利用規約やHP上で「資金決済法に基づく表示」として表示するなどの方法があります。

②供託義務

事業者は、基準日(3月末あるいは9月末)に、前払式支払手段の未使用残高が1,000万円を超えた場合、その未使用残高の2分の1以上の額に相当する額を最寄りの供託所に預けなければなりません。

供託義務は、万が一、事業者が倒産したような場合に、ユーザにきちんと返金できるだけのお金を確保しておくという理由から課されるものです。

③報告義務

事業者は、基準日ごとに、報告書を内閣総理大臣に提出しなければなりません。

報告書には、以下のような事項を記載する必要があります。

- 基準日を含む期間に発行した前払式支払手段の発行額

- 基準日における前払式支払手段の未使用残高

- 基準日における発行保証金の額

④払戻義務

事業者は、サービスを終了した場合、ポイントの未使用残高が残っていれば、ユーザに返金しなければなりません。

以上のように、これらの義務は主にユーザの財産・利益を守るために課されているものであり、ユーザに安心してサービスを利用してもらうためにも、事業者はしっかりと守る必要があります。

もっとも、供託義務などは特に、事業者にとって高いハードルであるということがいえます。供託義務を果たすだけの経済的基盤がないために、事業を諦めざるを得ない、といったことも想定されますが、これらの義務を回避できるような手段はないのでしょうか。

(3)回避手段

資金決済法上の義務は、既に見たとおり、前払式支払手段を発行する事業者に課される義務です。

そのため、資金決済法上の義務を回避するには、発行対象が前払式支払手段にあたらないことが必要になってきます。

ここで、いまいちど、前払式支払手段にあたるための3つの条件について確認しておきましょう。

- 金額や数量が記録されていること(価値の保存)

- 金額などに応ずる対価を得て発行されていること(対価性)

- 代金の支払いなどに使用できること(権利行使)

これら3つの条件のうち、1つでも条件を満たしていなければ、前払式支払手段にあたらないということになります。

たとえば、Bristaにおいて、ブリスタポイントが洋服のレンタルサービスに応じて減らないようなる仕組みを採っていたり、また、無償でブリスタポイントがユーザに与えられる仕組みであれば、対価性(条件②)を満たさないため、前払式支払手段に当たらないということになります。

以上のほかにも、回避手段はあります。

たとえば、前払式支払手段の有効期限を6か月未満としている場合には、例外的に、資金決済法上の義務を課されないことになっています。

6か月未満という短い期間であれば、課金が高額に上る可能性も比較的低いと考えられます。そのため、資金決済法上の義務を課さなくとも、ユーザの財産・利益は守られるといえます。

以上のように、サブスクリプションサービスにおいてポイント制を採用する場合、まずは、そのポイントが前払式支払手段にあたるかどうかを検討する必要があります。前払式支払手段にあたってしまうと、供託義務を始めとする厳しい義務を課されることとなるため、できれば、このような義務を回避できるようなスキームを設計する必要があります。

そのためには、自社が提供するサービスについて、その仕組みと前払式支払手段にあたる条件を照らし合わせるなどして、前払式支払手段にあたらないように設計することなどが必要です。

※前払式支払手段について詳しく知りたい方は、「ポイントサービスを始める方は必読!資金決済法3つのポイントを解説」、「アプリ内課金を導入する際に知りたい!資金決済法4つのポイントとは」をご覧ください。

5 景品表示法(景表法)

「景品表示法(=景表法)」とは、消費者の利益を保護するために、商品やサービスについて、消費者が誤認するような表示を禁止している法律です。

(1)問題点

サブスクリプションサービスにおいては、広告やHPでは、「月額〇円で△△が食べ放題」「月に〇円で△△を好きなだけレンタルできます!」などといった宣伝文句をよく目にします。

もっとも、ユーザの獲得を重視しすぎると、その宣伝が大げさな表現になってしまいがちです。

このように、広告において、大げさな表現を使ってしまうと、「景品表示法(=景表法)」に違反する可能性があります。

それでは、具体的にどのような表示をしたら景表法に違反することになってしまうのでしょうか。

(2)景表法上の規制

景表法は、虚偽や誇張した表示など、消費者をだますような表示を「不当表示」として禁止しています。

不当表示には、主に以下の2つの種類があります。

- 優良誤認表示

- 有利誤認表示

①優良誤認表示

「優良誤認表示」とは、商品やサービスの品質などについて、実際の品質よりもすぐれていると消費者に誤解を与えるような表示であったり、類似の他社商品やサービスの品質よりも格段にいいものであると消費者に誤解を与えるような表示のことをいいます。

たとえば、月額制の家電のレンタルサービスで、実際に他社の類似サービスと比較などをすることなく、「日本で一番選ばれている」「顧客満足度No1」などと、あたかも比較したうえで自社のサービスが一番いいものであると消費者に誤認されるような表示をすると「優良誤認表示」にあたる可能性があります。

②有利誤認表示

「有利誤認表示」とは、商品やサービスの「取引条件(価格など)」について、実際のものや事実などに反して、他社のものよりも格段にお得だと消費者に誤認されるおそれのある表示のことをいいます。

たとえば、月額制の動画配信サービスで、実際には、見ることができる動画が限定的であり、かつ、追加料金が発生するにもかかわらず、「月額〇円で動画が見放題!」などとHPに掲載し、月〇円だけで動画を無制限に見ることができると誤認されるような表示をすることは「有利誤認表示」にあたる可能性があります。

この点、「Brista」はそのHPにおいて「ポイント制だから、必要に応じてレンタル!」という表示をしています。

この表示は、ユーザが保有ポイントに応じて洋服をレンタルできるというサービスの実態を的確に表した表示であるということがいえます。

そのため、ユーザがサービスの品質や取引条件について、何らかの誤認を生じるおそれはないと考えられ、不当表示にはあたらないと考えられます。

このように、事業者は、ユーザに誤解を与えないように自社のサービス内容を的確に表示する必要があります。

仮に、景表法が禁止する不当表示を使った場合、以下のような罰則(ペナルティ)を受ける可能性があります。

(3)罰則(ペナルティ)

景表法に違反する行為(たとえば、優良誤認表示や有利誤認表示)が行われていると疑われる場合、まずは、消費者庁により、事業者への聴き取り調査などが実施されます。その結果、景表法に違反する行為が認められた場合、事業者は、違反行為の差し止めなどを求める「措置命令」を受けることになります。

それでもなお、事業者において、必要な措置を講じなかった場合、その事業者は、

- 最大2年の懲役

- 最大300万円の罰金

のいずれか、または両方を科される可能性があります。

また、以上のペナルティとは別に、商品やサービスの売上金の3%にあたる額を「課徴金」として国庫に納付するように命令される可能性もあります。

「課徴金」とは、国が違反事業者に対して課す金銭的な不利益のことをいいます。

以上のように、景表法に違反すると罰則(ペナルティ)を科される可能性があることに加え、課徴金を課される可能性もあり、事業者の信用問題にも影響します。

そのようなことにならないためにも、事業者は、広告やHPの表示について、自社のサービスなどから大きくずれていないか、ユーザに誤解を与える内容になっていないかなどを確認して、適切な表示をするように注意する必要があります。

※景表法が禁止する不当表示について詳しく知りたい方は、「景表法に違反した事例と罰則とは?3つのポイントをIT弁護士が解説」をご覧ください。

6 利用規約

「利用規約」とは、事業者が提供するサービスの利用上のルールなどを定めたものをいいます。利用規約に同意したユーザとの間では、事業者とユーザを拘束するサービスの利用のための契約ということになります。

利用規約に記載する内容は、たとえば、以下のようなことが挙げられます。

- サービスを利用するためには利用規約に同意する必要があること

- サービス内容

- 月額料金

- 未成年者の利用について(★)

- サービスにおける禁止事項

- 違反者に対するペナルティ

これらのなかでも、サブスクリプションサービスとの関係で重要だと考えられるのが「未成年者の利用」についてです。

サブスクリプションサービスには、比較的低額なものが多数存在するうえ、スマホなどで手軽にサービスを受けられるものもあるため、未成年者が手を出しやすくなっています。

この点、未成年者が何らかの取引をする際には、原則として、保護者の同意が必要です。仮に、未成年者が保護者の同意を得ずに独断で取引を行った場合、その契約を取り消すことができるため(未成年取消権といいます。)利用規約では、その点を踏まえたルールを盛り込むことが必要になってきます。

(1)問題の所在

未成年取消権が行使されると、いったん成立した契約はなかったことになり、事業者は未成年者に対し、原状回復義務(契約前の状態に戻すこと)を負うことになります。

そのため、たとえば、契約を取り消されるまでの間に、事業者が未成年者に対し、一部のサービスを提供していたとしても、未成年者から支払われた利用料を全額返還しなければならないことになります。

そこで、事業者は、以下のような対策を講じる必要があります。

(2)対策

未成年者への対策としては、以下のことを利用規約に記載することが考えられます。

- 年齢を確認すること

- 親の同意が必要となること

①年齢を確認すること

年齢確認を利用規約に盛り込むことは、未成年者が成人であると偽った場合に意味をなします。

なぜなら、未成年者が成人と偽って契約をしたような場合には、未成年取消権を行使できなくなるからです

②親の同意が必要となること

先に見たように、未成年者が一定の取引をする際には、親などから同意を得ることが必要です。親の同意があれば、未成年者などは未成年取消権を行使することができなくなります。

もっとも、ウェブ上の片隅に親の同意が必要となる旨を小さく表示させているだけでは足りません。利用規約だけでなく、サービス提供の申込みの際に、親の同意を得ているかのチェック項目を設けるなどして、未成年者に対し、注意を促すことが必要になるものと考えられます。

この点、「Brista」はサービス申込み画面において、生年月日の入力を求める形で年齢確認を行っています。利用規約に加え、サービス申込み画面などで年齢確認を行うことにより、未成年者への対策を講じているわけです。

以上のように、事業者においては、サービスを滞りなく提供するためにも、未成年者が利用する場合の取り扱いなど、想定されるさまざまな問題点について、可能なかぎり、その対策を利用規約に盛り込んでおくことが大切です。

7 小括

サブスクリプションサービスは、事業者にとっては、比較的参入のしやすいサービスであるということがいえます。

もっとも、「Brista」からもわかるように、サービスの仕組みによっては、資金決済法などの法律が関係してくるなど、注意しなければならない点も存在します。自社がどういうモデルでサブスクリプションサービスを提供していきたいのかをよく検討し、法律と照らし合わせながらサービスを設計していく必要があります。

8 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 「サブスクリプション」とは、モノやサービスの「利用権」に対してお金を支払うというビジネスモデルのことをいう

- サブスクリプションサービスのメリットとして、①固定の収益を得られる、②様々な業種で行うことができる、③改善のための分析が行いやすいといった3点がある

- サブスクリプションサービスのデメリットとして、①ユーザに飽きさせない工夫を常にし続ける必要がある、②新しいサービス導入にコストがかかる場合があるといった2点がある

- 「Brista」のようなサブスクリプションサービスでは、①資金決済法(前払式支払手段)、②景表法、③利用規約の3点について検討する必要がある

- 「前払式支払手段」とは、あらかじめお金を払っておき、買い物などの際に決済する支払手段のことをいい、①自家型、③第三者型の2つのタイプがある

- 前払式支払手段発行者は、①表示義務、②供託義務、③報告義務、④払戻義務の4つの義務を守る必要がある

- 資金決済法上の義務を回避する手段として、①サービスの提供に応じて数量が減らないようにする、②無償で発行する、③有効期限を6か月未満にするといったことが挙げられる

- 景表法で事業者が注意すべきなのは①優良誤認表示、②有利誤認表示の2点である

- 優良誤認表示や有利誤認表示をしてしまった事業者は、①最大2年の懲役、②最大300万円の罰金のいずれかまたは両方を科される可能性がある

- 「利用規約」とは、事業者が提供するサービスの利用上のルールのことをいう

- 利用規約に記載すべき内容は様々あるが、サブスクリプションサービスとの関係で、問題となりうるのは未成年者の利用についてである

- 未成年取消権への対策として、利用規約に①年齢を確認すること、②親の同意が必要となることなどを記載することが考えられる

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。