「明日から行かない」で退職はできる!最短当日で辞める3つの方法

体調不良や残業続きで精神的・体力的にも限界で、「明日から仕事に行きたくない」「もう会社を辞めたい」と感じている方。

でも、急に退職して明日から会社に行かないなんてできるのか?という疑問や不安があるのではないでしょうか。

結論、あなたが退職して明日から仕事に行かなくて済む方法はありますし、そうすること自体も違法ではないため問題ありません。

これは正社員だけでなく、派遣やパートなどの雇用の場合も同じです。

本記事では、会社に明日から行かずに辞める具体的な方法と、実際に今日〜明日までにやることを、どこよりも実践的に解説していきます。

明日から会社に行かずに退職してよい法的な根拠も述べているので、不安な方はぜひ参考にしてください。

【この記事でわかること】

- 「明日から行かない」といきなり退職すること自体はできるし違法でもない!

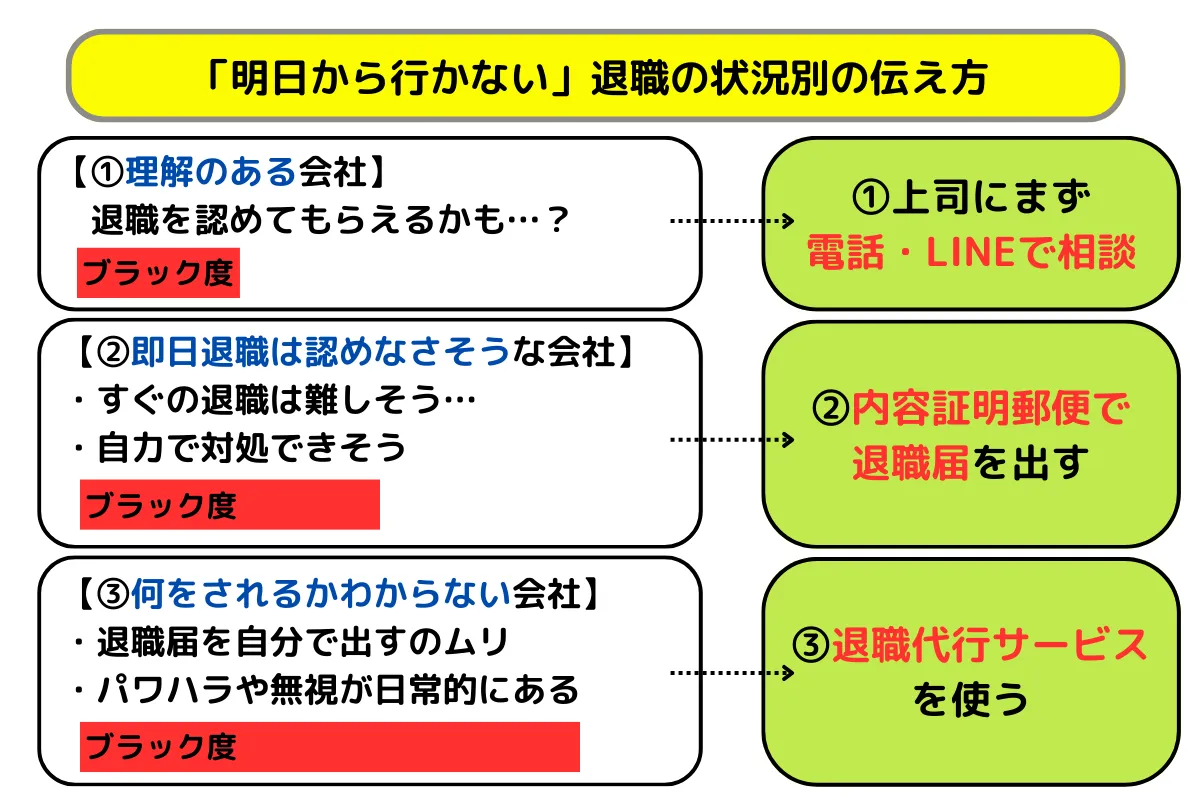

- ただし、職場環境や自身の状況などに応じた「退職の伝え方」をしないとトラブルになることも

- 【ケース1】理解のある会社:上司に相談してみる

- 【ケース2】すんなりとは認めてくれない会社:内容証明郵便で退職届を送る

- 【ケース3】上司・労働環境がブラックな会社:退職代行サービスを使う

- 即日退職できた場合も、「最低限の引き継ぎ」や「貸与物の返却」はきちんと行う必要がある

- 自分で退職届を送って強引に退職した場合、会社から連絡が大量に来たり、損害賠償請求をされたりするリスクがある点にも注意する

- 退職のハードルの高さは雇用形態によって違うが、いずれも退職代行サービスを使えば退職できる

- 特に「弁護士の退職代行サービス」は、法的な根拠に基づいた交渉で確実に退職を認めさせてくれる上、強引な退職で起きがちなリスクも対応してもらえるので安心

1.「明日から行かない」で退職はあり?

会社で働くことに限界を感じ、「明日から仕事に行きたくない、すぐに退職(即日退職)したい」と思っていても、実際そんなことができるのか?と心配な方もいるでしょう。

結論からいうと、「明日から会社に行かず仕事を辞める」ことは何の問題もなくできますし、違法でもありません。

どうして問題ないと言えるのか、以下3つの法的ルールから解説します。

「明日から行かないためには実際どうすればいいのか」にも関わってくる知識なので、まずはチェックしてみてください。

1)【法的ルール①】原則2週間後に退職できる

法律では、無期雇用(働く期間が決まっていない労働)なら、「退職の意思」を会社に伝えて2週間で退職できると決まっています。

つまり、もしも会社側があなたの退職を嫌がったとしても、2週間待てば必ず辞められるということです。

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

「退職日までもたないから仕事に行きたくないのに、2週間待てと言われても…」と思うかもしれませんが、その2週間分を有給か欠勤で過ごすことで「明日から行かない」ことができます(詳しくは次項)。

なお、絶対に2週間経たないと辞められないというわけでもなく、あなたが「すぐに辞めたい」と伝えて会社がOKするなら2週間待たなくても辞められます。

2)【法的ルール②】退職日まで有給消化or欠勤でOK

「退職の意思」を伝えてから退職日まで2週間を待つ間に、「有給消化」または「欠勤」とすることで、会社に行かないまま退職できます。

まず、有給が2週間分(土日が休みの場合は最低10日間)ある人なら、退職日までの期間は「有給消化」にあてることで問題なく退職できます。

有給がない、または2週間分には足りていない人の場合でも、その分を「欠勤」扱いにしてもらえば大丈夫です。

もしも有給の消化を会社が認めてくれなかったら?という心配もいりません。

有給は労働者の権利であり、退職前の有給消化を会社が拒むのは「違法」になるため、あなたが有給申請したら会社は必ず受け入れなくてはいけないからです。

3)【法的ルール③】やむを得ない事情があればOK

先に述べたように、退職を伝えてから退職日までは原則として2週間待ちますが、「やむを得ない事情」がある場合はすぐの退職も認められています。

【やむを得ない事情】

- 会社に問題がある(パワハラ・サービス残業・契約とは違う仕事など)

- 怪我・病気・体調不良などが原因で仕事ができなくなった

- 家族の介護が必要になった

- 家庭の事情で通えない場所に引っ越しになった

こうしたやむを得ない事情がある場合は、会社も即日の退職を認めなくてはいけないため、明日から会社に行かずに退職できるのです。

なお、「体調不良」も立派なやむをえない事情の1つです。

体調不良の診断書などの証明も法的には必要ありませんし、ハードルを高く感じすぎる必要は全くありません。

これらの「やむを得ない事情」については以下の記事でも詳しく解説しています。

2.【状況別】「明日から行かない」で会社を辞める3つの方法

先に述べたように、「会社に明日から行かない」ことはできますし問題ないのですが、あくまで限界に達してしまった場合の急な辞め方であることは確かです。

会社への退職の伝え方は、あなたの状況にあわせて伝える方法を選びましょう。

例えば労働者の休養について理解がある職場か、残業が当たり前で休むのは厳禁なブラックな職場なのかによっても、退職の伝え方は変わってきます。

どのような方法があるのか、順番に確認しておきましょう。

1)認めてもらえそうなら普通に相談する

事情を説明すれば退職を認めてくれそうな職場であれば、まず相談してみることをおすすめします。

LINEや電話などを利用して、「もう出社できる状態ではなく、退職したい」と上司に相談するのです。

先述の通り「体調不良」も立派な「やむを得ない事情」なので、理解のある会社・上司なら分かってもらえる可能性もあります。

また、良心的な会社であれば、もう会社に行けないと思い詰めるほどの事情や体調不良がある社員に、「絶対に出社しろ」のようなことは言いません。

もしその日中の退職が難しかったとしてもあなたの意向を尊重し、退職に向けて話を進めてくれるでしょう。

また、会社と合意が取れれば2週間を待たずに退職できるため、「明日から行かない」退職も望めます。

普通に相談する場合|今日〜明日までにやること

なるべく今日中に信頼できる上司に連絡しましょう。

連絡方法は、電話でもLINEでも、仕事で使っているチャットツールでも大丈夫です。

勤務時間外で上司に相談するのを申し訳なく思うなら、とりあえず明日は体調不良で休むと連絡して、明日に改めて「もうすぐにでも辞めたい」と伝えるなどの手法でもOKです。

2)退職届を内容証明郵便で送る

職場のコンプラ意識が高いとはいえないケースや、「退職自体はいつか認めてもらえそうだけど、すぐの退職は無理そう」なケースなら、退職届を「内容証明郵便」を使って送付しましょう。

内容証明郵便は、「いつ(日時)、誰が(差出人)、誰に(宛先)、どんな文書を送ったか(内容)」を証明できる郵便サービスです。

このとき「いつ配達されたか」を証明できる配達証明も申し込んでおくと、正式に退職の意向を示したことを証明できるので、配達されてから2週間で退職できます。

退職届が配達されてから2週間は、有給消化もしくは欠勤でやり過ごしましょう。

ただし、退職届をただ送るだけで会社に何の連絡もしないと、届くまでの間に「無断欠勤」とみなされて大量の電話があったり、何らかの懲戒処分を受けたりするリスクがあります。

そのため、「やむを得ない事情がある」こと、「有給が◯日残っており消化希望であること」などは、先にメールで伝えておくようにしましょう。

完全にブラックな会社でなければ、今後の出社が難しい「やむを得ない事情」がきちんとメールで説明されていれば、最終的には退職を認めてくれるでしょう。

退職届を内容証明郵便で送る場合|今日〜明日までにやること

退職届を内容証明郵便で送ろうとするとき、「郵便局で手続きする」方法と、「e内容証明というWebサービスを使う」方法があります。

おすすめなのは、「e内容証明」というWebサービスを使って送ることです。

「郵便局で手続きする」ときは謄本が必要ですが、「e内容証明」は謄本を準備しなくていいので手間が省けます。

料金も郵便局に足を運ぶより安い上、24時間受け付けてもらえるメリットもあるのです。

「e内容証明」を使って退職届を送る際は、以下のような手順で進めます。

【e内容証明の利用手順】

- Webゆうびんの専用Webサイトにログインする(初めての人は無料登録する)。

- 決まった様式に沿ってWordファイルで退職届を作成・アップロードし、差出人とあて先を入力する。

- クレジットカードまたは料金後納で支払いをする。

- 受取人あてに正本が、差出人あてに謄本が一般書留で配達される。

注意点として、「e内容証明」にアップロードするWordは様式が指定されています。

以下の退職届のテンプレートは、様式を守った雛形になっているので、お好きな方をダウンロードしてお使いください。

- 退職届テンプレート(横書き)

- 退職届・有給消化申請込テンプレート(横書き)

保存方法:Windows:右クリック⇒「名前を付けて保存」

Mac:右クリック⇒「リンク先を別名で保存」

退職届を出し終わったら、配達されるまでの間に無断欠勤と見なされないよう、メールで会社に連絡しましょう。

3)いずれも無理そうなら退職代行サービスを使う

パワハラ上司がいたり労働環境がブラックだったりと、会社がどう対応してくるかわからない場合や、退職届を出すのも難しい場合は退職代行サービスを使うのが無難です。

退職代行サービスは、あなたの「退職の意思」を会社に伝えるところから、その後の退職のための手続きも代行してくれるサービスです。

特に、退職を認めそうにないブラックな職場や、上司のパワハラが横行しているような場合は、退職を切り出すだけでも心理的負担が大きくなります。

こういった「退職を切り出すだけでトラブルになりそう」と感じるケースなら、退職代行サービスを使えばストレスなく退職できるので、強くおすすめです。

詳しくは6章を確認してください。

退職代行を使う場合|今日〜明日までにやること

多くの退職代行サービスは、最初にLINEでの無料相談を受け付けているので、まずは相談してみましょう。

申し込むタイミングは、早いに越したことはありませんが、当日の朝からでも間に合います。

中でも、以下のバナーから相談できる「ベンゴシNOW」という弁護士の退職代行サービスが最もおすすめです。

[banner id=”16503″ size=”m”]3.即日退職した場合|明日以降やらなければいけない3つのこと

2章のように状況に応じて伝え方を選ぶことで、会社から退職について認めてもらえ、明日から出社せず退職できます。

ただし、退職が決まったからといって、それきり何もしないでいいわけではありません。

退職後にも、会社と最低限のやり取りが必要です。

何をしなければいけないのかを押さえておきましょう。

1)最低限の引き継ぎ内容を伝える

即日退職の場合でも、「最低限の引き継ぎ」は行うようにします。

最低限というのも仕事によって定義が変わるでしょうが、「今伝えておかないと会社の業務に大きな支障が出そうなこと」と考えておきましょう。

例えば自分が使っていたパソコンに掛けていたパスワードや、直近の業務の進捗、業務に必要だが自分しか知らない資料やデータの保管先などは共有しておくべきです。

反対に言えば、そういった重要なこと以外は、細かく引き継ぎしなくても大丈夫です。

電話で伝えるのが難しそうなら、メールやLINEなどを使って会社に伝えましょう。

2)会社からの貸与物を返す

会社から業務に必要なものを貸与されていた場合は、返す手続きをしましょう。

そのまま返却せずにいると、後で会社から法的な責任を問われるおそれがあります。

【貸与物の例】

- 業務用のパソコン、タブレット、スマホ

- 制服、名札

- 社内施設の鍵

- 機密情報の入った資料

- そのほか業務に使う備品 など

返却には、郵便や宅配サービスを使いましょう。

3)退職書類を受け取る

退職後は、会社から以下のような書類を受け取ります。

こちらから送付先を指定し、郵送してもらいましょう。

| 書類 | 用途・説明 |

|---|---|

| 離職票 | 失業手当の申請に必要 |

| 源泉徴収票 | 転職先に提出する必要あり |

| 健康保険資格喪失証明書 | 国民健康保険に切り替える手続きに必要 |

| 雇用保険被保険者証 | 転職時や教育訓練給付金の申請時に必要 |

| 年金手帳 | 転職先への提出が必要 |

これらの書類は、失業手当の申請や、転職先へ提出するために必要なので、もらい忘れがないようにしてください。

なかなか受け取れない場合は会社に問い合わせましょう。

4.強引に「明日から行かない」退職した場合のリスク・注意点

会社に事情を説明しOKをもらっての退職や、退職代行サービスを使っての退職であれば何も問題はありません。

ですが、2章-2で述べたような、会社から退職の合意を得られていないまま、自力で強引に退職したケースにおいては、以下のようなリスクがある点に注意が必要です。

後から慌てることがないよう、あらかじめ把握しておくようにしましょう。

1)連絡が大量に来る可能性がある

強引に退職しようとした場合、会社から電話やLINEが大量に来る可能性があります。

実際、退職後に上司から何度も電話を掛けられているという体験談もあります。

退職した会社の上司から凄い電話が掛かってきます。

正直、一度で済ませれば良い用件を何度も電話をかけて聞いてきます。

引用:Yahoo!知恵袋

こうしたケースで多いのが、退職を引き止める連絡や、一方的な退職に腹を立てて「何を考えているんだ」と文句を言いたいがための連絡などです。

ですが、あなたが退職について会社と直接やり取りするなら、退職手続きに関する話の可能性もあるなかでこうした連絡を避けるのは難しいでしょう。

対策としては、退職に必要な手続きについてのやり取りは全てメールでしてもらえるようお願いし、上司個人からの電話は着信拒否を設定しておくなどがあります。

2)私物が返されない可能性がある

会社に私物が置いてあった場合、私物が返されない可能性があります。

「もう会社に行かない」と決め、強引に辞めているので、当然会社に直接取りにはいけません。

そのため、私物を返してもらおうとするなら、職場の人に郵送などで送ってもらえるようお願いするしかありません。

ですが、急な退職を良く思わない人もいるので、手間をかけて私物をわざわざ返してくれる人ばかりとは限りません。

自分で取りに来ないなら、不要なものだろうと判断されて捨てられてしまうこともありえます。

私物の返却をお願いしているのにどうしても対応してもらえない場合は、家族や友人など信頼できる人に代わりに取りに行ってもらうか、弁護士への相談を検討しましょう。

3)退職書類がなかなか届かない可能性がある

必要な退職書類がなかなか届かない可能性もあります。

届かない理由としては、手続きに必要な情報をあなたに確認できていないなどの理由で発行が遅れている場合もありますし、嫌がらせ目的の場合もあります。

強引に退職を決めたことで、対応の優先度を下げられている場合もあるでしょう。

人によっては、急な退職をしたことに罪悪感があり、催促しづらく感じるかもしれません。

ですが、退職書類を受け取ることも労働者の権利であるため、気にする必要はありません。

必要な分の書類をきっちり受け取れるまで、退職書類の状況はどうなっているかメールなどで問い合わせるようにしましょう。

問い合わせているのに必要な書類を発行しない場合、会社の対応は「違法」となるため、労働基準監督署や弁護士への相談で解決できます。

4)損害賠償を請求されるリスクがある

強引な退職が「法的にみて問題がある」と判断された場合、損害賠償請求が認められる可能性があります。

例えば、2週間以上も無断欠勤したり、会社に大きな損害が出るようなこと(何百~千万円の損失が出るとわかっていて強引に退職など)をしたときなどです。

ただし、会社が「損害賠償を請求します」と言ってきたとしても、多くの場合は単なる脅しで言っているだけです。

退職の意思を伝え、有給消化の申請をした上での退職は「無断欠勤」にあたりませんし、退職するだけで会社に大きな損害を出したと認められることもほとんどありません。

そのため、心配しすぎる必要はないでしょう。

損害賠償を請求されるケースとその対策については、以下の記事でも解説しているので参考にしてみてください。

[banner id=”16503″ size=”m”]5.【4つの雇用形態別】「明日から行かない」退職のハードルの違い

これまで一般的な会社員(正社員)の急な退職について解説してきましたが、正社員以外にも契約社員・派遣社員・パートやアルバイトなどさまざまな雇用形態があります。

実は、これらの雇用形態によって、「明日から行かない」退職のハードルの高さが違います。

ハードルが高い雇用形態の方は、先に述べた「退職代行サービス」を使うのが、よりおすすめと言えます。

とはいえ、どのタイプであっても手順を踏めば退職はできるので安心してください。

あなたの働き方において、「明日から行かない」退職の難易度を知っておき、実際の退職に備えておきましょう。

1)正社員

一般的な「正社員」は、無期雇用(働く期間が決まっていない)なので、退職の申し出から原則2週間で退職できます。

これまで述べてきた通り、退職日までの2週間は有給や欠勤にして過ごせば、「明日から行かない」退職ができます。

会社に退職の意思を伝えさえすれば、会社から退職を拒否されたとしても辞められるのです。

そう考えると、退職のハードル自体はそれほど高くないといえるでしょう。

2)契約社員

「契約社員」は、有期雇用(働く期間が決まっている)なので、正社員とはまた違った対応が必要です。

有期雇用の人は、「退職の申し出から2週間で退職」はできず、以下の退職条件のどちらかに当てはまる必要があります。

【有期雇用の退職条件】

- 契約から1年が経過している

- やむを得ない事情がある

条件にある通り、会社と雇用契約を結び、働き始めてから1年以上経っている人はいつでも退職できます。

また、働き始めて1年未満の場合でも、1章-3で解説した「やむを得ない事情」があれば退職できます。

つまり、会社に行けないほど心身にダメージがある、上司からパワハラにあっているなどの「やむを得ない事情」があれば、有期雇用でも「明日から行かない」退職ができるのです。

会社の上司から強く退職を拒否される場合を除けば、退職のハードルはそれほど高くないでしょう。

3)派遣社員

派遣社員の場合は、雇用タイプが「無期雇用」か「有期雇用」かによって変わります。

| 派遣の種類 | 説明 |

|---|---|

| 登録型派遣(有期雇用) | 派遣会社に登録して派遣先を紹介してもらう 雇用期間の定めがある |

| 正社員型派遣(無期雇用) | 派遣会社に社員として入社 雇用期間の定めがない |

社員型派遣(無期雇用)のときは、項目1で述べた「正社員」の退職と同じで、ハードルはそれほど高くありません。

退職を申し出れば2週間後に辞められます。

一方で、登録型派遣(有期雇用)の場合は、項目2で述べた「契約社員」の退職と有期雇用という面では同じなのですが、派遣会社が介入するぶん退職が面倒になることがあります。

退職したいと言っても、派遣会社の担当営業が取り合ってくれず、なかなか退職できないケースがあるのです。

派遣会社に退職を拒まれ、自力での退職が難しければ、退職代行サービスに頼るのがおすすめです。

以下の記事では、派遣で退職する場合のおすすめのサービスについても解説しています。

4)アルバイト・パート

アルバイト・パートは、基本的には有期雇用(働く期間が決まっている)であるため、項目2で述べた退職条件で辞められます。

ただし、5年以上同じ会社で働いていれば無期雇用を申請できる制度もあり、中には無期雇用で働いているアルバイト・パートの人もいます。

無期雇用なら退職の申し出から2週間後に退職できるので、派遣社員のときと同じく雇用タイプによって退職の方法が変わってくることに注意してください。

ただ、アルバイト・パートは他と比べても退職のハードルが低い雇用形態です。

正社員ほど責任を求められず、会社側も「アルバイト・パートは辞めやすいもの」と最初から認識しているからです。

それでも「明日から行かない」と言うと「それでは困る」と退職を拒まれるケースもあるので、すぐの退職を目指すならアルバイトが利用しやすい退職代行を検討しましょう。

6.会社に「明日から行かない」で退職したいなら弁護士の退職代行サービスがおすすめ

「明日から行かない」退職をしたいなら、退職代行サービスが確実であることはこれまで述べてきた通りです。

中でも特におすすめしたいのが、弁護士の退職代行サービスです。

どういう点で弁護士の退職代行がおすすめなのかをこれから解説します。

1)法的な根拠に基づく交渉力で即日退職ができる

弁護士の退職代行サービスでは、弁護士があなたの「代理人」として、会社との交渉や退職に必要な手続きを全て引き受けてくれます。

実は、「弁護士」以外にも「民間企業」や「労働組合」が運営する退職代行サービスもありますが、法律に基づいた交渉ができるのは「弁護士」だけです。

弁護士であれば、急な退職を上司に拒まれたとしても法的な根拠にもとづいて交渉し、あなたの退職を認めさせてくれます。

また、最近の退職代行サービスはLINEなどを使って24時間いつでも受付しているところも多く、「明日から行かない」ための即日退職も実現してくれます。

仕事に行きたくない、もう辞めたいと悩んでいる方は、弁護士の退職代行サービスの無料相談に申し込んでみてください。

[banner id=”16503″ size=”m”]即日退職を実現する退職代行サービスについては、以下の記事でも解説しているのであわせてご確認ください。

2)有給消化の拒否や残業代未払いなどのトラブルにも対応できる

会社が有給消化を拒否したり、残業代を支払わなかったりする場合も、「弁護士」なら対応できます。

あなたがギリギリの状態で「明日から行かない」退職をすると、有給消化を拒否されて退職までの2週間を欠勤にされる、残業代が支払われないといった対応をされることがあります。

ブラックな会社は、あなたがもう会社に行けないほどの状態なら、強気に出ればうやむやにしてしまえると思ってそうした行動を平気で取ってくるのです。

実際、1人で会社とやり取りしていたら、高圧的な上司とのやり取りに疲れて折れてしまうケースもあるでしょう。

ですが、「退職時の有給消化の拒否」も「残業代の未払い」も違法です。

弁護士であれば、違法であることを指摘し、あなたの有給消化や残業代の支払いを認めさせ、あなたの損にならないよう対応してくれます。

3)「強引に退職した場合」のリスクを心配しなくてよい

4章で「強引に退職した場合」のリスクについて以下4つを紹介しましたが、弁護士の退職代行サービスを使えば、これらのリスクについてほとんど心配いりません。

【強引に退職した場合のリスク】

- 連絡が大量に来る可能性がある

- 私物が返されない可能性がある

- 退職書類がなかなか届かない可能性がある

- 損害賠償を請求されるリスクがある

まず1~3は、退職代行サービスを使えば問題になりません。

会社からの連絡は全て退職代行業者が引き受けてくれますし、私物や退職書類についても、あなたの手元に届くまできちんと交渉してもらえるからです。

また、4の損害賠償の請求リスクについても、弁護士であれば対応できます。

請求が来たときには法的な根拠に基づいて反論してもらえますし、もし裁判になったときでも法的手続きや、減額交渉を任せられます。

そもそも「明日から行かない」と退職するだけで損害賠償請求が認められる事例はほとんどなく、会社側もあなたを退職させないために単なる脅しで言っている場合が多いです。

あなたに弁護士がついていると分かれば、脅しは無理と判断して引き下がるケースがほとんどのため安心してください。

7.「明日から行かない」ことに関してよくある質問

「明日から行かない」で退職しようとすることに関しての質問を集めました。

1)体調不良で、会社から言われた退職日より早めたいのですが可能ですか?

重い体調不良であれば、「やむを得ない事情」として即日退職が認められます。

それでもできれば会社の合意を取って辞めたいところです。

本来は必要ありませんが、診断書などを提出できるなら提出し、これ以上働けない事情を説明して会社の理解を得られるようにすると良いでしょう。

会社側がどうしても納得してくれないようなら、退職代行サービスへの依頼を検討しましょう。

2)会社に明日から行かないために、いきなり退職願を渡すのはありですか?

いきなり退職願を出すことは問題ありません。

そもそも、退職願は一般的に「退職したいと思っていますが、どうですか」と会社に伺いを立てるものなので、本来退職日が確定してから作成する「退職届」を渡すよりも適しています。

ただ、退職する気持ちが揺るがず、「明日から行かない」という強い気持ちを示すなら、最初から退職届を渡した方が話が早い場合もあります。

状況に応じて判断しましょう。

3)退職届を出したら、次の日から行かないでよいのですか?

退職届を出したからといって、次の日から無断で休むのは避けたほうが良いでしょう。

「やむを得ない事情」があれば即日退職できるケースもありますが、会社と合意を取っていない状況であれば、基本的に退職の申し出から2週間は在籍したままです。

退職日までの期間をどう過ごすのかの話を会社と共有できていないと、無断欠勤とみなされるおそれがあります。

「退職日までは欠勤扱いとしてほしい」のようにきちんとメールや電話などで会社に伝えて合意を取っておくことが大切です。

また、最低限の引き継ぎや貸与物の返却などの作業も必要な点に注意してください。

まとめ

「明日から会社に行かず仕事を辞める」ことは何の問題もなくできますし、違法でもありません。

ただし、急な辞め方であることは確かなので、職場の環境を考慮した「退職の伝え方」をしないと、場合によってはトラブルになることもあります。

あなたの状況に応じて、以下3つのうちから適切な「退職の伝え方」をするようにしましょう。

【明日から行かないための方法】

- 【ケース1】理解のある会社:上司に相談してみる

- 【ケース2】すんなりとは認めてくれない会社:内容証明郵便で退職届を送る

- 【ケース3】上司・労働環境がブラックな会社:退職代行サービスを使う

なお、うまく即日退職できた会社にもう行かなくて済む場合も、「最低限の引き継ぎ」や「貸与物の返却」はきちんと行う必要があります。

また、自分で退職届を送って強引に退職した場合、会社から連絡が大量に来たり、損害賠償請求をされたりするリスクがある点にも注意してください。

雇用形態はさまざまなタイプがあり、「正社員」「契約社員」「アルバイト」などは退職しやすい一方、「派遣社員」はやや退職のハードルが高い傾向にあります。

ですが、いずれも退職代行サービスを使えば問題なく退職できます。

特に「弁護士の退職代行サービス」は、法的な根拠に基づいた交渉で確実に退職を認めさせてくれる上、強引な退職で起きがちなリスクも対応してもらえるので安心です。

[banner id=”16503″ size=”l”]