【ひな形】AI開発における秘密保持契約(NDA)の5つのポイント

はじめに

AI開発を依頼したユーザも、開発を依頼されたベンダも、AI開発において何かしら契約書を締結しなければいけないことは分かっていても、何の契約を、どのタイミングで締結すべきなのか、正確にわかっていない事業者が多いのではないでしょうか。

適切な契約を、適切なタイミングで締結できれば、余計なトラブルを回避することができます。AI開発で、まず始めに締結するであろう契約は「秘密保持契約書(NDA)」です。

そこで今回は、AI開発において、秘密保持契約書(NDA)をどのタイミングで締結すべきか?どのような内容を定めるべきか?といった注意点やポイントをITに詳しい弁護士が解説していきます。

経産省の最新指針についての情報は「【令和7年版】営業秘密を“守れる会社”へ:経産省「営業秘密管理指針」に基づく実務ガイドの全体像」もご覧ください。

1 秘密保持契約書(NDA)とは

「秘密保持契約書(NDA:Non-DisclosureAgreement)」とは、個人情報、顧客情報、ノウハウなどといった重要な情報のやり取りを他社と行う場合に、これらを勝手に漏らされたり、目的外のことに利用されたりしないように相手方を拘束する契約書のことをいいます。

NDAを締結せずに、重要な情報のやり取りをしてしまうと、以下のようなケースが起こる可能性があります。

【ケース①】

業務提携できるか検討するために相手方に自社の強み(独自のノウハウ)を開示したところ、勝手にノウハウ集として販売されてしまったケース

【ケース②】

顧客の傾向を分析してもらうために顧客情報を開示したところ、その顧客情報をもとにセールス営業がなされたケース

これらのケースがおきると、事業の継続に支障がでたり、社会的信用が低下したりといったリスクが発生します。

そのため、これらのリスクが発生することを防ぐために、NDAを締結して、

- やり取りした情報を勝手に外部に漏えいしないこと

- やり取りした情報を目的外に利用しないこと

を相手方に約束してもらうのです。

このように、事業者間で重要な情報のやり取りを始める前にNDAを締結することで、リスクを予防し、安心して他社と情報のやり取りができるようになります。

同様のことは、次の項目で解説するように、AI開発においてもいえます。

2 AI開発の中でどのような場合に秘密保持契約書(NDA)が必要なのか?

(1)AI開発とは

「AI開発」とは、主に「学習済みモデル」を生成・開発することをいいます。

「学習済みモデル」生成までの流れは、以下のようになります。

-

- 大量の学習用のデータを用意する

↓

-

- データを「学習用プログラム」をとおしてコンピュータに学習させる

↓

-

- コンピュータにデータから法則を見つけさせる

↓

- 未知のデータに対して結論を推測することができる「学習済みモデル」を生成する

このような流れで、「学習済みモデル」は生成されるわけですが、AI技術を利用したいユーザが自社で開発を行えない場合、外部のベンダに開発を依頼することになります。その場合、コンピュータの学習に用いるデータは、ユーザがベンダに提供することが一般的です。ユーザがベンダに提供した無加工のデータは「生データ」と呼ばれています。

「生データ」をそのままコンピュータに学習させても、生データに含まれている異常値や外れ値まで学習してしまい、法則を見つける際の障害となることが多々あります。

そのため、ベンダはコンピュータが学習しやすいように、異常値や外れ値を削除したり、ラベルを付けるなどの加工をし、「学習用データセット」にしたうえで学習させます。

このように、AI開発は、ユーザが学習用のデータを用意することが一般的であるため、従来のシステム開発のように「ベンダ」が単独で開発を行うわけではなく、ユーザとベンダの「共同開発」的な性質を持つことになります。

ユーザとベンダは、このような性質を踏まえて、AI開発に適した開発方式を模索していくことが非常に重要になってきます。

(2)AI開発に適した開発方式とは

どのような学習済みモデルが生成されるかは、ユーザの用意するデータやベンダの学習用データセットへの加工方法、学習用プログラムなど、様々な要素が複雑に絡んできます。そのため、実際にAI開発を始めてみないと、そもそもユーザの求める学習済みモデルを作ることができるかどうかすらわかりません。また、仮に作ることができたとしても、どのような性能のものができあがるかわかりません。

裏を返せば、AI開発は常に開発中止となる可能性を秘めているといえます。

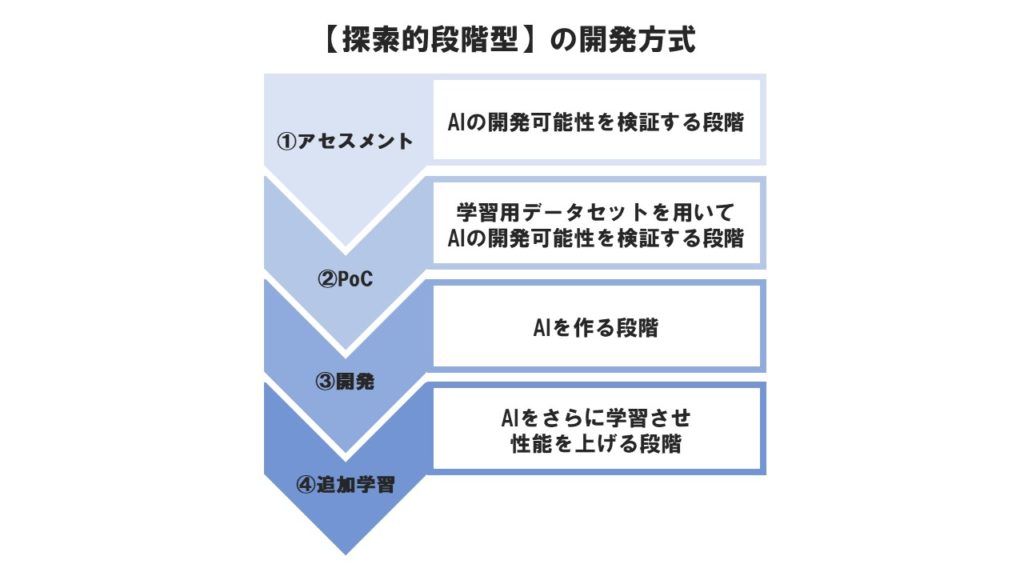

以上のようなAI開発の特性を踏まえ、経済産業省のガイドラインでは、探索的に開発を進め、段階ごとにゴールを設け契約を締結する「探索的段階型」の開発方式が提唱されています。

(3)「探索的段階型」の開発方式

「探索的段階型」の開発方式をとる場合、経済産業省のガイドラインでは、段階を以下のように分けています。

①アセスメント

「アセスメント」の段階は、ベンダがユーザから一定量のデータを受け取り、AIの開発可能性があるか否かを事前検証する段階です。この段階では、AIを用いて、事業上のどのような課題を解決したいのか、AIがそれを解決できるのか、学習用のデータを用意できるのかなどをユーザ・ベンダ間で入念にすり合わせすることが大事です。

②PoC

「PoC」の段階は、アセスメント段階と異なり、学習用データセットを用いて、学習済みモデルの生成・精度向上作業を実際に行い、AIの開発可能性を検証していく段階のことをいいます。

③開発

「開発」の段階は、学習用データセットを用いて、学習済みモデルを生成する段階です。

④追加学習

「追加学習」の段階は、ベンダが納品した学習済みモデルに対して、さらに追加の学習用データセットを使って学習をする段階です。追加学習を行うのは、さらに学習済みモデルの精度を高めることなどが目的です。

このように「探索的段階型」の開発方式では、段階ごとに設定されたゴールに応じて、契約を締結し、次の段階に進むかどうかを検討することになるため、開発中止などの場合に、対価の支払いをどうするか、それまで作成していたプログラムなどの権利をどうするかといった点に関して、ユーザとベンダ間でトラブルが起きにくくなります。

なお、上の図の段階の分け方は、あくまでも例示です。このとおりに段階を分けなければいけないというわけではなく、ユーザとベンダで相談のうえ、さらに細かく段階を分割してもかまいませんし、①アセスメントと②PoCをまとめて行う、あるいは①アセスメントを省くという選択をしても何ら問題はありません。

以下では、経済産業省が提唱する段階の分け方を前提として、NDAはどのタイミングで締結することが適切なのかという点について見ていきたいと思います。

(4)秘密保持契約書(NDA)の締結タイミング(ポイント①)(★)

NDAを締結するタイミングとしてふさわしいのは、「アセスメント」の段階だといえます。なぜなら、「アセスメント」の段階において、以下の情報のやり取りが想定されるからです。

【ユーザ⇒ベンダ】

- AI技術で解決したい社内の課題・事情

- ユーザが用意できる情報の質と量

- 学習に用いるためのデータの一部

【ベンダ⇒ユーザ】

- 行う予定の学習方法

これらの情報は、いずれも重要な情報であるといえるため、外部に漏らされたり、目的外に利用されないよう、「アセスメント」の段階で、NDAを締結しておく必要があるといえます。

また、「アセスメント」の段階は、先に見たとおり、あくまでも検証の段階です。ベンダが「学習済みモデル」をユーザに提出するということは通常想定されません。ユーザに提出されるものとしては、簡易的な報告レポートくらいだと考えられます。

そのため、この段階では、NDAよりさらに細かく権利や義務を定めた「導入検証契約書」や「ソフトウェア開発契約書」といった契約書の締結は不要だと考えられます。

このように、NDAは「アセスメント」の段階で締結するのが、適切です。

以下では、実際にどのような内容のNDAを締結すればいいのか、という点を、経済産業省のガイドラインに掲載されているモデル契約をもとに、注意点や、チェックすべきポイントにも触れながら見ていきたいと思います。

3 モデル契約(NDA)の対象となるペルソナ

今回解説するモデル契約(NDA)のペルソナ(=人物像)は以下のとおりです。

- 契約当事者:AI開発を依頼したユーザとAI開発を依頼されたベンダ

- ゴール(契約目的):検討結果を記載した報告書の提出(ベンダ⇒ユーザ)

- やり取りする情報:限定的なサンプルデータ(ユーザ⇒ベンダ)

- やり取りするお金:なし

- 契約締結タイミング:「アセスメント」段階

以上のペルソナと異なる場合には、実態にあわせてモデル契約書を修正する必要があることにご注意ください。モデル契約書のひな形は、次の項目でダウンロードすることができます。

4 秘密保持契約書(NDA)の「ひな形」のダウンロード

秘密保持契約書(NDA)のひな形は、以下からご自由にダウンロードしてください。

それでは、ひな形をもとに、アセスメント段階で締結する秘密保持契約書(NDA)のチェックポイントを具体的に確認していきましょう。

※本ひな形は、下記URL記載の経済産業省作成にかかる「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」内に掲載された「モデル契約」をもとに、枠線の削除、フォントの変更等を加えたものになります。

出典:「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」80項~84項(平成30年6月・経済産業省)

5 AI開発における秘密保持契約書(NDA)のチェックポイント

(1)タイトル(表題)と前文(ポイント②)(★)

秘密保持契約書

●●(以下「ユーザ」という。)と●●(以下「ベンダ」という。)は、●●の実施可能性の検討(以下「本件検討」という。)に伴い、相互に開示する秘密情報の取扱いに関して、次のとおり契約を締結する。

ここでのポイントは次の3点です。

- タイトル

- 契約当事者の特定

- 契約締結目的の明確化(ポイント②)(★)

①タイトル

何の契約書なのかわかるようにタイトルをつけることが一般的です。単に「秘密保持契約書」とつけるだけでもかまいません。

また、「機密保持契約書」というタイトルをつけてもかまいません。なぜなら、「秘密保持」でも「機密保持」でも意味は変わらないからです。

もっとも、表記ブレをなくすために、契約書内の「秘密」や「機密」はタイトルに合わせて統一しておくことが必要です。表記ブレがあると、わざと文言を変えることで別物であることを示しているのか、単なる誤りなのかの区別がつきにくく、契約書の確認に時間を要したり、後々トラブルとなってしまうおそれがあります。

②契約当事者の特定

誰と誰の間で、契約するのか、その当事者を特定する必要があります。モデル契約書では「ユーザ」と「ベンダ」が契約当事者となります。

なお、モデル契約書では、ユーザ・ベンダ以外にも後に見るように「開示者」・「受領者」が登場しています。これは、ユーザ・ベンダのそれぞれが秘密情報を開示する立場(=開示者)と受領する立場(=受領者)となりうることから、ユーザ・ベンダとは別に記載されているのです。

また、モデル契約書では、「開示者」・「受領者」の定義が明確になっていないため、モデル契約書の前文の終わりに以下の文言を追記する修正が考えられます。

-

- 【修正案】

なお、本契約の当事者のうち、秘密情報を開示した者又は開示する立場にある者を「開示者」といい、秘密情報の開示を受けた者又は受ける立場にある者を「受領者」という

③契約締結目的の明確化(ポイント②)(★)

「●●の実施可能性の検討(以下「本件検討」という。)」という部分で何のためにNDAを締結するのか明確にしています。このように契約締結目的を明確化することで、NDAの目的についての、ユーザ・ベンダ間における認識のズレが起きないようにすることができます。

具体的には、以下のように、記載することが考えられます。

【AIの開発可能性を検証したい場合】

- AI開発の実施可能性の検討(以下「本件契約」という。)に伴い・・・

【社内システムにAIを導入することが可能か検証したい場合】

- 社内システムのAI技術導入可否の検討(以下「本件契約」という。)に伴い・・・

契約締結目的の明確化は、後に解説する第3条(目的外使用等の禁止)でも重要な意味を持ちます。そのため、きちんと契約締結目的を定めることが大切です。

(2)秘密情報の定義

-

- 第1条(秘密情報の定義)

1 本契約において秘密情報とは、本件検討に関して、相手方より提供を受けた技術上または営業上その他業務上の情報のうち、次のいずれかに該当する情報をいう。

①相手方が書面(電磁的方法を含む。以下同じ)により秘密である旨指定して開示した情報

②相手方が口頭により秘密である旨を示して開示した情報で開示後●日以内に書面により内容を特定した情報。なお、口頭により秘密である旨を示した開示した日から●日が経過する日または相手方が秘密情報として取り扱わない旨を書面で通知した日のいずれか早い日までは当該情報を秘密情報として取り扱う。

③本件検討の対象となる別紙記載のデータ(以下「対象データ」という。)

2 前項の定めにかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報から除外するものとする。

①開示者から開示された時点で既に公知となっていたもの

②開示者から開示された後で、受領者の帰責事由によらずに公知となったもの

③正当な権限を有する第三者から秘密保持義務を負わずに適法に開示されたもの

④開示者から開示された時点で、既に適法に保有していたもの

⑤開示者から開示された情報を使用することなく独自に開発したもの

ここでのポイントは次の2点です。

- 秘密情報の定義の明確化(1条1項)

- 秘密情報の例外の明確化(1条2項)

①秘密情報の定義の明確化(1条1項)

単に「秘密情報」といっても、各人が思い浮かべるものは異なります。ある人が「秘密情報」だと思っている情報も、他の人からしてみれば「みんなが知っている情報」かもしれません。このような認識の食い違いがおきないように、「秘密情報」の定義を明確化する必要があります。

この点、モデル契約書では、基本的に書面で特定した情報が「秘密情報」になります。口頭で「これは秘密情報です。」と伝えるだけでは足りず、一定期間内に、書面にする必要があることにご注意ください。

また、1項3号では、「別紙」に記載したデータも「秘密情報」になるように定められています。もし、NDA締結段階で「秘密情報」としたいデータがリスト化できる場合は、このままの記載で進めてください。この場合は、データをリスト化したものが「別紙」として契約書に添付することになります。

逆に、NDA締結段階では、リスト化できず、「別紙」がないということであれば、1項3号は削除しても問題ありません。NDA締結段階で「別紙」がなくとも、1項1号に定める方法で、後々書面にて「秘密情報」とすることができます。

②秘密情報の例外の明確化(1条2項)

開示されるあらゆる情報を「秘密情報」と指定されても困りますよね。

そのため、例外的に秘密情報にあたらない情報を明確にすることが一般的です。2項に定められた1号から5号は、いずれも、一般的な内容のため、他の契約書に流用して使っても問題ありません。

(3)秘密保持義務(ポイント③)(★)

-

- 第2条(秘密保持義務)

1 受領者は、秘密情報を、秘密として保持し、開示者の書面による事前の承諾を得ることなく、第三者に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。

2 受領者は、秘密情報を、本件検討遂行の目的のために知る必要のある自己の役員および従業員に限り開示するものとする。

3 前2項の定めにかかわらず、ユーザによる事前の書面による承認を得た場合(ただし、ユーザは合理的理由なく、かかる承諾を拒否できないものとする。)、ベンダは、秘密情報を、本件検討遂行の目的のために必要な第三者(以下「委託先」という。)に対して開示することができるものとする。この場合、ベンダは、当該委託先に本契約の自己の義務と同等の義務を課すものとし、その秘密情報の管理について一切の責任を負うものとする。

4 前各項の定めにかかわらず、受領者は、秘密情報のうち法令の定めに基づき開示すべき情報を、可能な限り事前に相手方に通知した上で、当該法令の定めに基づく開示先に対し開示することができるものとする。

ここでのポイントは、次の4点です。

- 開示・提供・漏えいの禁止(2条1項)

- 秘密情報へのアクセス範囲(2条2項)

- 委託先(2条3項)

- 法令に基づく情報開示(2条4項)

①開示・提供・漏えいの禁止(2条1項)

開示した「秘密情報」を勝手にユーザ・ベンダ以外に開示することを禁止する条項です。

このように定めておかなければ、たとえば、ベンダに開示した「秘密情報」をHPに公開

されても、ユーザはクレームを入れたり、契約違反の責任を問うことができなくなってしまいます。

そのため、この条項はNDAにおいて必須だといえます。

②秘密情報へのアクセス範囲(2条2項)

秘密情報の受領者の社内には様々な人が働いています。社員全員がアクセスできるようなところで「秘密情報」を管理されたり、直接業務に関わらない人にまで開示されては、情報の漏えいのリスクが高くなります。

このようなリスクを回避するため、今回の業務に関わる関係者のみに、開示するよう定められています。

③委託先(2条3項)

AI開発に限らず、何かを開発する際には、外部の研究者・専門家・ベンダにアドバイスをもらったり、開発に参加してもらったりといったことはよくある話です。

この条項を定めることによって、外部の研究者・専門家・ベンダに対して「委託先」として「秘密情報」を開示することが可能となり、スムーズにアドバイスを受けることができるようになります。

もっとも、委託先に秘密情報を開示する場合、「ユーザによる事前の書面による承認」が必要となる点には注意が必要です。ベンダが勝手に判断して委託先に「秘密情報」を開示すると契約違反となります。

また、委託先の「秘密情報」の管理などに問題があり、情報が漏えいしてしまった場合などには、委託したベンダがすべての責任を負わなければいけないことに注意が必要です。

④法令に基づく情報開示(2条4項)

行政機関などから法令に基づいて「秘密情報」の開示を求められた場合、開示を拒むと法令違反となります。とはいえ、秘密情報を言われるがままに開示してしまうと、秘密保持義務違反となってしまいます。

そのため、行政機関などに開示しても秘密保持義務違反にならないようにこの条項は定められています。

もっとも、この条項は、あくまでも秘密保持義務の例外を定めたものです。この条項を定めることにより、「秘密情報」から除外される(1条2項)わけではないことにご注意ください。

(4)目的外使用等の禁止(ポイント④)(★)

-

- 第3条(目的外使用等の禁止)

受領者は、秘密情報を本件検討遂行の目的以外の目的で使用、複製および改変してはならず、本件検討遂行の目的に合理的に必要となる範囲でのみ、使用、複製および改変できるものとする。

この条項は、開示した「秘密情報」の目的外利用を禁止する条項です。

そのため、前文で定めた「本件検討」以外の目的で「秘密情報」を利用することは禁止されます。

このように定めておかなければ、たとえば、「秘密情報」としてベンダに開示した「生データ」を他社のAI開発に流用されても、ユーザはクレームを入れたり、契約違反の責任を問うことができなくなってしまいます。

そのため、この条項はAI開発におけるNDAにおいて必須だといえます。

(5)秘密情報の返却または消却

-

- 第4条(秘密情報の返却または消却)

1 受領者は、本契約が終了した場合または開示者から書面にて要求を受けた場合、開示者より開示および提供を受けた秘密情報を速やかに開示者に返却し、または自らの責任で消却するものとする(秘密情報の複製物および改変物も同様とする。)。なお、開示者は受領者に対し、当該消却について、証明する文書の提出を求めることができる。

2 前項の規定にかかわらず、ベンダの秘密情報に、本件検討の結果について記載したベンダ作成の報告書(以下「報告書」という。)が含まれる場合、ユーザは報告書を本契約の終了後も使用することができるものとする。ただし、ユーザは、自己の社内利用に必要な範囲に限り、報告書を使用、複製および改変できるものとし、報告書を第三者に開示、提供または漏えいしてはならないものとする。

ここでのポイントは、次の3点です。

- 契約終了後の秘密情報の取り扱い(4条1項)

- 消却を証明する文書(4条1項なお書き)

- 報告書の取り扱い(4条2項)

①契約終了後の秘密情報の取り扱い(4条1項)

第3条で「秘密情報」の目的外利用が禁止されていることからすると、本来は契約が終了(検討が完了)すると同時に、「秘密情報」を使う目的もなくなり、目的外利用という問題は出てこないようにも思えます。ですが、契約終了後も受領者の手元に「秘密情報」を残したままにしておくと、勝手に「秘密情報」を利用されるリスクがあります。また、使わなくなったあとの「秘密情報」は管理がおろそかになる傾向にあり、適切に管理されていないと、漏えいなどのリスクもあります。

これらのリスクを回避するため、受領者は、契約終了後に「秘密情報」を返却・消却しなければいけないことをここでは定めています。

もっとも、返却・消却のどちらを選択するかは「受領者」の判断にゆだねられています。

仮に、「開示者」側で、返却してもらいたい書面があるなどの事情があれば、以下のような文言を追記することが考えられます。

-

- 【修正案】

・・・開示者から書面にて要求を受けた場合、開示者の指示に従い、開示者より開示および提供を受けた秘密情報を速やかに開示者に返却し、または自らの責任で消却する・・・

このように修正することで、開示者は契約終了後の秘密情報をコントロールすることができるようになります。

②消却を証明する文書(4条1項なお書き)

「秘密情報は消却した」と口頭で言われても実際に消却したかどうか、開示者にはわかりません。そのため、受領者に消却を保証してもらうために、必要に応じて消却を証明する文書の提出を求めることができるようになっています。

※消却に関する証明書のひな形は、こちらからダウンロードしてご利用ください。

③報告書の取り扱い(4条2項)

検討完了後にベンダからユーザに提出される報告書に関しての定めです。報告書が「秘密情報」として1条により特定された場合、契約終了後の秘密情報の取り扱い(4条1項)に従って、報告書は返却・消却の対象となってしまいます。せっかく提出してもらった報告書まで、返却・消却しなければいけなくなってしまっては、ユーザにとっても困ってしまうため、契約終了後も報告書を社内利用できるようにしています。

(6)秘密情報の保証の限定

-

- 第5条(秘密情報の保証の限定)

開示者は、開示する秘密情報に関し、受領者に対して保証しないものとする。ただし、開示者は、秘密情報を受領者に開示する正当な権原を有することを受領者に対して保証する。

開示者が「秘密情報」に関して何を保証するかを定めた条項です。開示者が保証するのは、ただし書きにある通り、開示する権限があることのみです。開示者に保証してもらうことで、突然「秘密情報」の権利者と名乗る者が現れた際にも、開示者に責任を持ってもらうことが可能となり、「秘密情報」の受領者にとってのリスクヘッジとなります。

(7)知的財産権(ポイント⑤)(★)

-

- 第6条(知的財産権)

【A案】知的財産権の取扱いについて、協議により定めるとする場合

1 本契約に基づく秘密情報の開示によって、本契約で明示的に認めた内容を除き、受領者は、開示者の秘密情報に関するいかなる権利についても、取得し、また許諾を受けるものではない。

2 受領者は、開示者の秘密情報に基づき、新たに発明その他の知的財産(以下あわせて「発明等」という。)が生じた場合、速やかに開示者に通知し、当該発明等にかかる特許権その他の知的財産権の取扱いについて両者協議の上決定するものとする。

【B案】知的財産権の取扱いについて、発明者主義とする場合

1 本契約に基づく秘密情報の開示によって、本契約で明示的に認めた内容を除き、受領者は、開示者の秘密情報に関するいかなる権利についても、取得し、また許諾を受けるものではない。

2 本件検討の過程で生じた発明その他の知的財産(以下あわせて「発明等」という。)にかかる特許権その他の知的財産権(以下、特許権その他の知的財産権を総称して「特許権等」という。)は、当該発明等を創出した者が属する当事者に帰属するものとする。

3 ユーザおよびベンダが共同で行った発明等にかかる特許権等については、ユーザおよびベンダの共有(持分は貢献度に応じて定める。)とする。この場合、ユーザおよびベンダは、共有にかかる特許権等につき、それぞれ相手方の同意なしに、かつ、相手方に対する対価の支払いの義務を負うことなく、自ら実施または行使することができるものとする。

4 ユーザおよびベンダは、前項に基づき相手方と共有する特許権等について、必要となる職務発明の取得手続(職務発明規定の整備等の職務発明制度の適切な運用、譲渡手続等)を履践するものとする。

ここでのポイントは、次の3点です。

- A案・B案の違い

- A案・B案のどちらを選択すべきか

- 不許諾

①A案・B案の違い

第6条は、検討の過程で生じた、特許権、著作権などの知的財産権の取り扱いについて定めた条項です。モデル契約では、【A案】・【B案】の2つのパターンが定められています。どちらかを選択して契約を締結することになります。

-

- 【A案】

- 知的財産権が生じた場合に、ユーザ・ベンダ間で協議を行うこととしています(A案2項)。

-

- 【B案】

- 知的財産権は、発明した者が権利を持つことが原則です。【B案】では、この原則にのっとって、ユーザ(所属する従業員を含む)が発明した知的財産権はユーザのものに、ベンダ(所属する従業員を含む)が発明した知的財産権はベンダのものとなるよう定められています(B案2項)。また、ユーザ・ベンダの共同で発明した場合、貢献度に応じた持分により共有することになっています(B案3項)

②A案・B案のどちらを選択すべきか

どちらの案を選択すべきか迷った場合には、【A案】を選択することが合理的だと考えられます。なぜなら、アセスメント段階では、簡単な検証しか予定しておらず、知的財産権がそもそも生じない可能性が高いからです。

また、仮に知的財産権が生じたとしても、契約締結段階でどのような知的財産権が生じるかを予測することは困難であるため、【A案】のとおり、発生した場合に協議することが適していると考えられます。

③不許諾

A案1項・B案1項は、いずれも秘密情報の開示が権利譲渡やライセンスの設定を意味するものではないことを明確にする定めです。この点を契約書に定めておくことで、受領者から、権利譲渡を受けたり、ライセンスの設定を受けたりしたことを理由に第三者が勝手に秘密情報を使用することを防ぎ、トラブルを回避することができます。

この条項は重要であるため、必ず定めるようにしましょう。

(8)有効期限

-

- 第7条(有効期間)

1 本契約は、●年●月●日から、●か月間効力を有するものとする。ただし、第4条から第8条の規定は、当該期間の終了後も、有効に存続するものとする。

2 第2条および第3条の規定は、本契約の締結日より●年間有効に存続するものとする。

第7条は、契約の効力がおよぶ期間(有効期間)を定めた条項です。7条2項のように、一部の条項の有効期間を長くしたり、短くしてもかまいません。

また、7条1項ただし書きのように、一部の条項の効力を契約終了後も残す(残存条項)ということも可能です。

具体的な期間については、やり取りする情報の内容・性質と、受領者・開示者のパワーバランスによって決まります。

たとえば、やり取りする情報が、秘密情報にはあたるが、すぐに古臭くなり、価値がなくなってしまう情報であれば、有効期間を短くしても問題ありません。

また、受領者のパワーが強い場合、秘密保持義務を負う期間が短くなるにこしたことはないので、有効期間は短くなり、逆に開示者のパワーが強い場合、有効期間は長くなる傾向にあります。

(9)管轄裁判所

-

- 第8条(管轄裁判所)

本契約に関する一切の紛争については、●地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として処理するものとする。

ユーザ・ベンダで争いが生じて裁判となった場合、裁判対応をしなければいけません。突然、遠方の裁判所で訴えられると、弁護士や会社関係者の出張が必要になり、多額の費用と労力がかかってしまいます。

そこで、この条項を定めることにより、どこの裁判所で決着をつけるのかをあらかじめ決めておくことができます。

たとえば、ユーザもベンダも東京に会社があるのであれば、「東京地方裁判所」と定めておけば問題ありません。

問題となるのは、ユーザとベンダの会社が、東京と大阪に所在するといったように離れた地域にある場合です。ユーザにとってもベンダにとっても、自社の対応しやすい場所にある裁判所で対応したいですよね。どちらかが折れて、「東京地方裁判所」・「大阪地方裁判所」と定められればよいのですが、どちらも譲らず平行線となってしまうことが多々あります。そうした場合、以下のように修正するという選択肢があります。

-

- 【修正案】

- 被告の本店所在地を管轄する地方裁判所

このように定めることで、ユーザとベンダのうち、訴えられた側の本店所在地を管轄する裁判所で裁判を行うことになるため、ユーザ・ベンダの双方にとって公平だといえます。訴える側としても、相手の本店所在地に行ってでも訴えるのか?という点を検討する必要があり、安易な訴えの提起を防ぐこともできます。

(10)協議条項

-

- 第9条(協議事項)

本契約の履行について疑義を生じた事項および本契約に定めのない事項については、当事者間で協議し、円満に解決を図るものとする。

NDAを締結したものの、ユーザ・ベンダ間で認識のズレがあった事項、書ききれなかった事項については、双方で協議して解決するということを定めた条項です。

もっとも、この条項がありさえすれば、全て協議でいいということにはなりません。契約書で定めた内容に関し、ユーザ・ベンダ間の認識がズレていた場合や、契約書ではカバーできない事態が生じた場合には、双方で話し合って決めましょうというスタンスを示したものにすぎません。

可能なかぎり、協議条項に頼ることなく、当事者間において共通認識を形成し、契約書でカバーできるようにしておくことがベターだといえます。

(11)日付と署名押印等

-

- 本契約締結の証として、本書2通を作成し、ユーザ、ベンダ記名押印の上、 各1通を保有する。

●●●●年●月●●日

【ユーザ】

【ベンダ】

最後に、NDAを締結した年月日とユーザ・ベンダの署名・押印をすることになります。

締結した年月日は、第7条の起算点にもなるので、「空白」のままとせず、必ず記載する必要があります。

(12)「印紙代」はかからない

基本的に、NDAに「印紙」を貼る必要はないため、「印紙代」はかかりません。

もっとも、「印紙」が必要な課税文書であるか否かは、文書のタイトルではなく、中身の条項で判断されます。タイトルが「秘密保持契約書」となっていても、契約の実態は請負契約や取引基本契約であるといえる場合は、課税文書とみなされ、「印紙」が必要になる可能性があります。

以上で確認してきたモデル契約のNDAであれば、「印紙」は不要であると断言できますが、モデル契約の文言を変更したり、追記したりした場合には、「印紙」の要否を確認する必要があることにご留意ください。

6 小括

AI開発を依頼したユーザと、開発を依頼されたベンダは、アセスメント段階で、秘密情報をやり取りする前に、秘密保持契約書(NDA)を締結すべきだといえます。

もっとも、実際の取引内容や実態に合致していない契約を締結しても何の意味もありません。

そのため、以上で見てきた内容は、いずれも取引内容によって変わりうるものであることを理解し、個別のケースに応じて、秘密保持契約書(NDA)の内容をカスタマイズしていくことが必要であることに留意してください。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 「秘密保持契約書( NDA:Non-DisclosureAgreement)」とは、重要な情報のやり取りを他社と行う場合に、情報を勝手に漏らされたり、目的外のことに利用されたりしないように相手方を拘束する契約書のことである

- AI開発は「探索的段階型」の開発方式が最適である

- NDAは「アセスメント」の段階で締結するのが最適である

※【ひな形の注意事項】

- 本ひな形は、下記URL記載の経済産業省作成にかかる「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」内に掲載された「モデル契約」をもとに、枠線の削除、フォントの変更等を加えたものになります(出典:「AI・データの利用に関する契約ガイドライン(AI編)」80項~84項(平成30年6月・経済産業省))。

- 本ひな形は、自己又は自社内でのビジネスのためにのみ(以下、「本件利用目的」)ご利用いただけます。したがいまして、本件利用目的以外での利用並びに販売、転載、転送及びネット上にアップロード・投稿する行為その他一切の行為を禁止します。

- 各種ひな形の内容に関して、弁護士伊澤文平はいかなる保証も行わず、ひな形の利用等に関して一切の責任を負いませんので、予めご承知おきください。

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。