購入型クラウドファンディングとは?2つのポイントを弁護士が解説!

はじめに

クラウドファンディングは、誰でも簡単に多くの人からお金を出してもらって自分のアイデアを実現することができるため、資金調達の方法として注目されています。

なかでも「購入型」のタイプは特に有名であるため、クラウドファンディングに興味のある事業者のなかには、「購入型」をやってみたいと考えている方も多いのではないでしょうか?

もっとも、そもそも「購入型」とはどういうものなのか、よくわかってない事業者の方も多いと思われます。

そこで今回は、「購入型」とはどのようなものかといったことから、「購入型」の実施の流れやメリット・デメリットなどを事業者が注意すべきポイントとあわせて弁護士がわかりやすく解説していきます。

1 購入型クラウドファンディングとは?

(1)購入型クラウドファンディングとは?

「購入型クラウドファンディング」とは、事業者が、商品・サービスを開発するために不特定多数の人から出資を募り、その対価として開発した商品・サービスをリターンとして提供する資金調達方法のことをいいます。

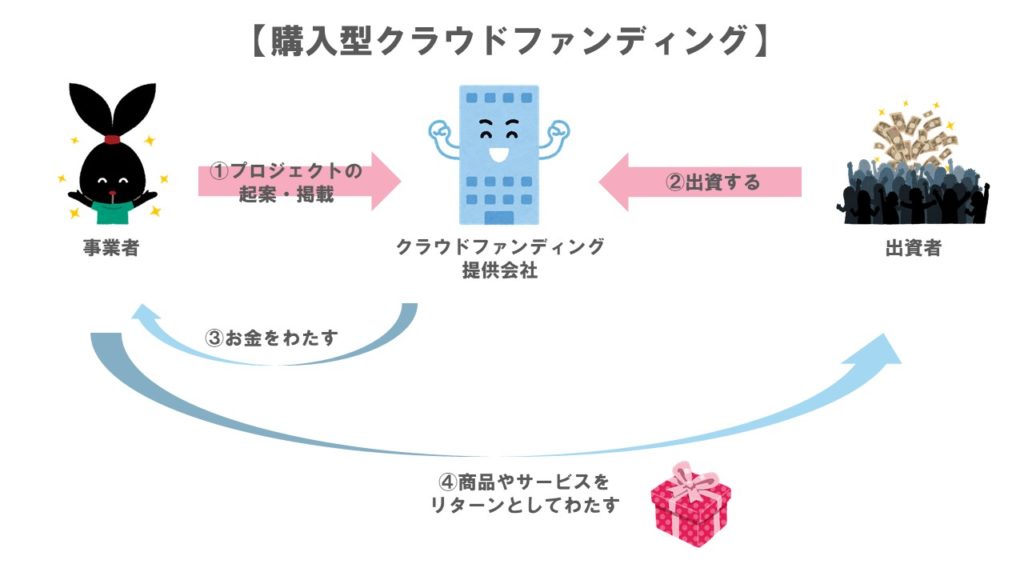

購入型クラウドファンディングは、以下のような流れで進行します。

このように、購入型クラウドファンディングは、

-

- プロジェクトの起案・掲載

↓

-

- 出資する

↓

-

- お金をわたす

↓

- 商品やサービスをリターンとしてわたす

という流れで進められます。

①プロジェクトの起案・掲載

事業者は、「〇〇を作るために●円を集めたい」といった内容の企画(=プロジェクト)を起案し、クラウドファンディング提供会社のサイトにプロジェクトを掲載してもらいます。

②出資する

支援者や投資家などの出資者に、プロジェクトに対して一口●円といった形でお金をだしてもらいます(=出資)。

③お金をわたす

クラウドファンディング提供会社から事業者に対し、プロジェクトに集まったお金が渡されます。その際、集まったお金の中から、クラウドファンディングを仲介してもらった手数料が差し引かれます。

④商品やサービスをリターンとしてわたす

事業者は、出資してくれた支援者や投資家に対して、出資のお礼として、プロジェクトで開発した商品やサービスをリターンとして提供します。

購入型クラウドファンディングは、このような仕組みで実施されますが、この「購入型」は、以下で見るように2つの方式に分かれます。

(2)購入型クラウドファンディングの方式

「購入型」は、集まった資金の受け取り方で、以下の2つの方式に分かれます。

- 「All or Nothing」

- 「All in」

①「All or Nothing」

「All or Nothing」とは、事業者の起案したプロジェクトが、目標金額に達してプロジェクトをスタートすることができる場合のみ、出資金を受け取れる方式をいいます。

そのため、目標としていた金額に達さなかった場合には、プロジェクトをスタートさせることができず、事業者は出資金を受け取ることはできません。

このように、All or Nothing方式では、目標金額に達さないと、集まったお金は出資者に全額返金されることになるため、出資者にとってはリスクが低く、出資が集まりやすいといえます。

②「All in」

「All in」とは、事業者の起案したプロジェクトが、目標金額を集めることができなかったとしても、事業者がそれまでに集めたお金を受け取ることができる方式をいいます。

All in方式は、事業者にとっては、お金を必ず受け取れるというメリットがあります。

もっとも、目標金額に達していないため、プロジェクトが失敗に終わることも想定されます。その場合、出資者は、リターンももらえず、また、出資したお金も返してもらえないというリスクを負うことになるため、その意味ではデメリットが大きいといえます。

そのため、出資者にとっては、All or Nothing方式によるよりも、出資することへの障害が高くなります。

以上のような特性を踏まえると、以下のようなケースであれば、出資者にとってもリスクが軽減されるため、出資を受けられる可能性が高くなると考えられます。

- プロジェクトを実施することが確実に決まっている

- 途中までプロジェクトを実施しているけど追加資金が欲しい

このように、「購入型」にはお金の受け取り方に応じて2つの方式に分かれています。

事業者は、どちらのタイプにすれば目標金額を集められるか、自社のプロジェクトの特性を踏まえて検討していく必要があります。

2 購入型クラウドファンディングのメリット

購入型クラウドファンディングを実施する主なメリットは、以下の2点です。

- 商品のPRができる

- テストマーケティングができる

(1)商品のPRができる

まだ世に出ていない商品やサービスを開発するためにお金を集めようとする事業者は、「購入型」を選択することが多いようです。

事業者にとって、新しい商品やサービスが本当に売れるのか、ということは、一番の関心事でもあります。

そこで「購入型」を利用することにより、新しく開発する商品やサービスのプロジェクトを公開し、多くの人に知ってもらうことで、新しい商品やサービスを宣伝することが可能になります。

また、クラウドファンディング提供会社も、webや紙媒体などでプロジェクトを宣伝してくれるため、より広く新しい商品やサービスについて消費者にPRすることができます。

(2)テストマーケティングができる

「テストマーケティング」とは、新しく開発した商品やサービスを一般に提供する前に、地域や期間などを限定した市場で、消費者におためしで販売して、その反応をみるという実験のことをいいます。

「購入型」では、出資者に対するリターンとして、開発した商品やサービスを提供することが多いため、開発した商品やサービスを、一般に提供する前に、出資者におためしで使ってもらうことができます。

そのことにより、出資者から意見を聞くことができ、商品やサービスの改善点、顧客層の情報などを得ることができます。

このように、「購入型」を活用することにより、事業者は商品・サービスの向上に役立てることができます。

このほかにも、

- 集めたお金を出資者に返さなくてよい(※「All or Nothing」の場合は除く)

- インターネットを使って手軽にお金を集めることができる

といったメリットがあります。

以上のように、「購入型」を実施することにより、事業者は、販売前に開発した商品やサービスのPRができたり、テストマーケティングにより改善点のヒントも得られるため、事業者にとっては、有益な要素が多いものといえます。

3 購入型クラウドファンディングのデメリット

購入型クラウドファンディングを実施する主なデメリットは、以下の2点です。

- アイデアの流出

- 広報活動が必要になる

(1)アイデアの流出

事業者は、出資者を集めるために、プロジェクトの概要として、新しく開発する商品やサービスについて詳しく説明を載せています。

そのため、その商品やサービスについて、誰もが詳しく知ることができるため、そのアイデアを盗まれ、事業者よりも先に商品やサービスを開発されて市場に出されたり、類似品を作られたりする可能性があります。

(2)広報活動が必要になる

プロジェクトを公開しさえすれば、資金が集まるというわけではありません。クラウドファンディングサイトにおいて、独自の広告媒体などを持っている場合には、プロジェクトを宣伝してくれることもありますが、事業者自身もSNSで宣伝するなどして、プロジェクトの存在を周知したり、支援者を集めることが必要になってきます。

このように、「購入型」を実施する場合には、せっかく考えた新しい商品やサービスのアイデアが盗まれ、勝手に利用されてしまったり、広報活動が必要になるといった点がデメリットとなります。

そのため、購入型によるクラウドファンディングを検討する場合には、メリットだけでなく、以上のデメリットをきちんと把握しておくべき必要があります。

また、以下で見ていくように、「購入型」を実施する事業者には、一定の規制が課されることとなるため、その点も併せて理解しておくことが必要になります。

4 購入型クラウドファンディングのルール

購入型クラウドファンディングを実施する事業者は、以下の2つのルールを守らなければなりません。

- 特定商取引法に基づく表記

- 瑕疵担保責任

(1)特定商取引法に基づく表記

①問題点

「購入型」は、特定商取引法(以下、特商法といいます。)上の「通信販売」にあたるため、特商法のルールを守らなければなりません。

「特商法」とは、消費者の利益を守ることを目的とし、トラブルを生じやすい取引について、事業者が守るべきルールなどを定めている法律です。

「通信販売」とは、広告などを見た消費者が、電話やインターネットなどの通信を利用して商品などを購入することをいいます。

「購入型」では、ネットに掲載されているプロジェクトをみた出資者が、そのサイトを通じて出資し、リターンとして商品やサービスの提供を受けています。

これは、事業者が、クラウドファンディングサイトを通じて商品やサービスを販売していると考えることができるため、「通信販売」にあたるとされています。

そのため、「購入型」を実施する事業者は、以下で見る特商法のルールを守らなければなりません。

②事業者が守るべきルール

事業者が守るべき特商法上のルールとしては、以下の2点が挙げられます。

(ⅰ)表示義務

(ⅱ)誇大広告

(ⅰ)表示義務

事業者は、出資者に対して「特定商取引法に基づく表記」という広告の表示を義務付けられています。

表示しなければいけない事項は、たとえば、以下のとおりです。

- 事業者の名前

- 会社の所在地や連絡先

- 商品の販売価格、サービスの対価

- 代金(=出資金)の支払時期や支払方法

- リターンの引渡時期、サービスの提供時期

事業者は、これらの事項を、プロジェクトのページや事業者のプロフィールページなど、出資者が確認しやすい場所に記載する必要があります。

(ⅱ)誇大広告

事業者は、プロジェクトのページにおいて、「誇大広告」をしてはいけません。

「誇大広告」とは、実際の商品やサービスについて、以下のような広告を打つことをいいます。

- 事実とかけ離れている

- 実際のものよりもいいものである

- 実際のものよりもいいものであると誤解させる

事業者は、多くの人から出資をしてもらいたいために、自社が開発する商品やサービスを実際よりよく見せようとする場合があります。

ですが、誇大広告にあたるような表記をした場合、事業者は、

- 最大100万円の罰金

を科される可能性があります。

以上のように、「購入型」を実施する事業者は、特商法のルールを守らなければならず、これに違反するとペナルティが科される可能性もあるため、注意が必要です。

(2)瑕疵担保責任

①問題の所在

「購入型」では、出資者がお金を出し、事業者がリターンとして商品やサービスを提供する仕組みになっているため、見かけ上は、出資者が事業者から商品・サービスを購入しているのと同じであり、その意味で「売買」であるということがいえます。

そのため、「購入型」を実施する事業者は、商品などの販売者が負う「瑕疵担保責任」を課されます。

「瑕疵担保責任」とは、販売した商品に「瑕疵(欠陥)」があった場合に、事業者が購入した者に対して負う民法上の責任のことをいいます。

「瑕疵担保責任」の具体的な内容は、以下のとおりです。

- 出資者から出資したお金を返してくれといわれる(契約の解除)

- 損害賠償請求をされる

なお、「瑕疵担保責任」は、民法の改正により「契約不適合責任」という名称に変わり、責任の内容も変わることになっています。

この点について、以下で簡単に確認しておきましょう。

②契約不適合責任

「契約不適合責任」とは、契約内容に合致しない商品を販売した事業者が、その購入者に対して負う責任のことをいいます。

具体的には、

- 出資者から出資したお金を返してくれといわれる(契約の解除)

- 損害賠償請求をされる

- 追完請求をされる

- 代金減額請求をされる

などの責任を問われる可能性があります。

ここでいう「追完請求」とは、商品の種類や数などが契約内容に合致していない場合に、買主が商品の修理や不足分の引渡しなどを請求することをいいます。

「代金減額請求」とは、商品の種類や数などが契約内容に合致していない場合に、代金の減額を請求することをいいます。

事業者は、リターンとして提供した商品に欠陥があった場合には、瑕疵担保責任(契約不適合責任)を問われる可能性があります。

そのため、リターンとして提供する商品などについて、欠陥や不足がないかをしっかりと確認する必要があります。

なお、改正民法は2020年4月1日から施行される予定となっているため、事業者は、施行日以降は改正民法に従い、「契約不整合責任」を問われる可能性があることに注意が必要です。

以上が、購入型クラウドファンディングを実施する事業者に課される規制ということになりますが、このほかにも、事業者は以下で見ていく点に留意する必要があります。

5 その他の留意点

「購入型」を実施する事業者は、出資者に提供するリターンを出資額とつり合っていないものに設定しないように気を付けてください。

どのようなものが出資額とつり合っていないとされるかというと、たとえば、以下のようなものが考えられます。

- お礼のメールや手紙

- 自社ホームページへの名前の掲載

- ちょっとした特産品の詰合せ

仮に、出資額に対して著しく安価なものをリターンとして設定してしまうと、「寄付型」とみなされてしまうおそれがあります。

「寄付型」とは、原則として、出資者に対するリターンを予定していないクラウドファンディングのことをいいますが、「寄付型」では、集まったお金に贈与税が課税されることになっています。

「寄付型」の中には、リターンを予定しているものもあり、その場合、サンクスメール(無償)や絵葉書セット(安価)といったものがリターンとして設定されるのが一般的です。

このことからすると、「購入型」で「寄付型」と同じようなリターンを設定してしまうと、「寄付型」とみなされ、集めたお金に贈与税が課税される可能性があります。

以上から、「購入型」を実施する事業者は、「寄付型」とみなされないように、出資額に見合うリターンを設定することが必要になってきます。

次の項目では、「購入型」において実際に成功したプロジェクトについて、見ていきたいと思います。

※「寄付型」について詳しく知りたい方は「寄付型クラウドファンディングとは?くわしいやり方を弁護士が解説!」をご覧ください。

6 成功例

「購入型」の成功例としては、たとえば、以下のようなプロジェクトがあります。

- 片渕須直監督による『この世界の片隅に』(原作:こうの史代)のアニメ映画化を応援

- 自転車+バイク=glafitバイク スマートな折り畳み式電動ハイブリッドバイク

(1)片渕須直監督による『この世界の片隅に』(原作:こうの史代)のアニメ映画化を応援

【プロジェクト概要】

「この世界の片隅に」という漫画作品をアニメ映画にしようとするプロジェクト

-

- 【

目標金額

-

- 】

-

- 2160万円

【リターン】

- 制作支援メンバーへの会員登録を行うことにより、マスコミより早く進捗状況などがわかる

- 作者の描きおろしイラスト

- 片渕監督による制作裏話の披露、作品資料の配布、本編の一部先行上映などを行うミーティングへの参加権

- 本編のエンドロールに出資者の名前をクレジット

このプロジェクトは、既に完成させていたシナリオや絵コンテを含め、作品の完成度を上げるために必要とされる新しいスタッフの確保やパイロットフィルムの制作を目的として立ち上げられました。

実際に集まった金額は、約4000万円であったため、目標金額を大きく超え、資金調達率は181%でした。

このプロジェクトが成功した大きな要因は、出資者がプロジェクトを広く宣伝してくれたという点にありました。

プロジェクトでは、「制作支援メンバーへの会員登録」がリターンの一つとされていたため、会員登録をした出資者に、自身も制作に参加しているという気持ちにさせる効果がありました。その結果、出資者は「自分がこの作品を宣伝しなきゃ」という気持ちになり、SNSなどを使って自らがプロジェクトを宣伝するようになりました。

以上のように、このプロジェクトでは、出資者が率先して宣伝してくれるようなリターンを設定したことにより、プロジェクトの魅力が多くの人に伝わったことが、プロジェクトの成功に繋がったものと考えられます。

(2)自転車+バイク=glafitバイク スマートな折り畳み式電動ハイブリッドバイク

【プロジェクト概要】

ペダルがついていて、自転車とバイクの両者をあわせたアシスト走行の3タイプの乗り方ができる次世代型の乗り物「glafitバイク」を開発するプロジェクト

-

- 【

目標金額

-

- 】

-

- 300万円

【リターン】

- オリジナルのポロシャツ

- バッテリーなどの付属品

- 様々なカラーのglafitバイク

このプロジェクトでは、目標金額を大きく超える約1億2800万円が集まり、資金調達率は4266%となりましたが、特に注目すべきは、リターンの価格設定についてです。

具体的には、リターンとして、glafitバイクを設定し、人数限定で販売価格の25%オフとするなどの出資枠を用意しました。

このように、リターン自体に新規性をもたせ、さらに、商品を販売価格よりも安く入手できるようにすることで、出資することにお得感を出すようにしました。

以上のように、「購入型」を成功させる一つの要素として、リターンをどのように設定するかということがあります。

また、出資の価格設定も、出資者にいまお金を出さなきゃと思わせるような額にするなどの工夫が必要になると考えられます。

最後に、「購入型」を実際に扱っているクラウドファンディングサイトについて、見ておきましょう。

7 購入型クラウドファンディングサイト

(1)「購入型」の実施の流れ

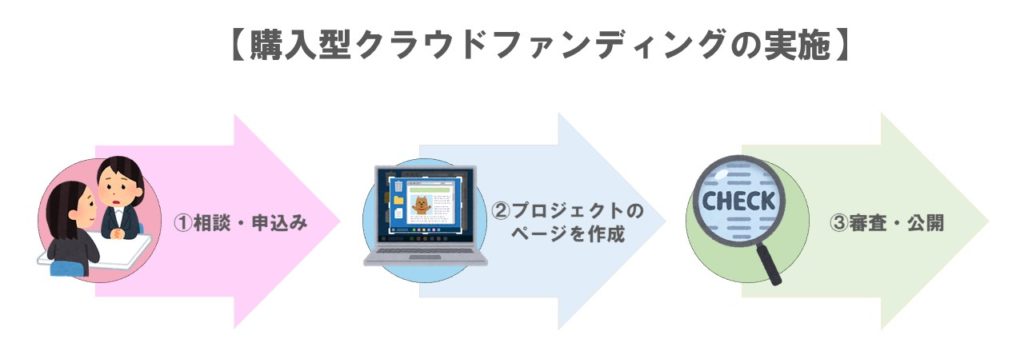

クラウドファンディング提供会社のサイトを通じて「購入型」を実施すると、以下の図のようになります。

このように、事業者は、クラウドファンディング提供会社を通して、

-

- 相談・申込み

↓

-

- プロジェクトのページを作成

↓

- 審査・公開

という流れで、購入型クラウドファンディングを実施することになります。

①相談・申込み

事業者は、クラウドファンディング提供会社に、自社が予定しているプロジェクトについて問題がないかなどを相談し、同社の提供するサイトを利用するための申込みを行います。

②プロジェクトのページを作成

事業者は、自社のプロジェクトについて、概要やリターン、目標金額、募集する期間などを掲載するページを作成します。

③審査・公開

プロジェクト実施におけるトラブルを防ぐため、作成したプロジェクトのページは、公開前にクラウドファンディング提供会社によって審査されます。審査通過を経て、そのページがサイトで公開されることになります。

(2)サイトの具体例

「購入型」を実施できるサイトとして、以下の2つをご紹介します。

- CAMPFIRE

- Makuake

①CAMPFIRE

CAMPFIREの主な特徴は、以下のとおりです。

- 日本最大規模のサイトであるため、出資者が集まりやすい

- CAMPFIRE独自の融資システムがある

- 日本初のクラウドファンディング保険を備えている

- 手数料が最も安く、集まったお金の振込みも早い

このように、CAMPFIREは、出資者が集まりやすく、手数料も安いうえ、融資や保険などの制度も完備されている点に特徴があります。

そのため、比較的多くの資金を集めやすいことに加え、サポートも充実していることから、クラウドファンディングに不慣れな事業者に向いているといえます。

②Makuake

https://www.makuake.com/apply/

Makuakeの主な特徴は、以下のとおりです。

- 特許取得済みの独自の分析ツールを使うことができる

- メディア掲載数が多いため、PR力が大きい

- モノづくりに関するプロジェクトが多い

- プロジェクト実施中に商品を展示したり、後に販売もできる

このように、Makuakeは、モノづくりに関するプロジェクトが多く、独自のツールを使ってどのような人が買ってくれるかを調査できるうえ、メディア掲載や、実物の展示などを通してファンを増やすことができます。

そのため、新しいモノを作って多くの人に広めたいと考えている事業者に向いているといえます。

8 小括

「購入型」はクラウドファンディングのサイトを利用すれば誰でも簡単にできるし、事業者にとって、お金を集める以上に、新しく開発する商品やサービスを事前に宣伝できたりするなど、多くのメリットがあり非常に魅力的なものであるといえます。

もっとも、「購入型」を実施するには、特商法や民法の瑕疵担保責任など守らなければいけないルールがあります。ルールを守らないで実施すると、罰則(ペナルティ)を科される可能性もあるため、事業者はしっかりとルールを守って実施しているかを確認する必要があります。

9 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 「購入型クラウドファンディング」とは、事業者が、開発した商品・サービスを出資者にお返し(=リターン)として提供するタイプのクラウドファンディングのことをいう

- 「購入型」は、①プロジェクトの起案・掲載、②出資する、③お金を渡す、④商品やサービスをリターンとしてわたす、という流れで行う

- 「購入型」には①「All or Nothing」、②「All in」の2つのタイプがある

- 「購入型」の主なメリットは、①商品のPRができる、②テストマーケティングができるの2点である

- 「購入型」のデメリットは、①アイデアの流出、②広報活動が必要になる、の2点である

- 「購入型」を行う事業者が守るべきルールは、①特定商取引法に基づく表記、②瑕疵担保責任の2点である

- 事業者は、「購入型」を実施する場合、出資者に与えるリターンを出資額に見合わないものに設定しないように留意すべきである

- クラウドファンディング提供会社のサイトを利用する場合、①相談・申込み、②プロジェクトのページを作成、③審査・公開といった流れで手続きを行う

- 「購入型」を行うのに利用するサイトとしては、主に、①CAMPFIRE、②Makuakeの2つが有名である

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。