会社設立に必要となる資本金とは?目安となる基準などを弁護士が解説

はじめに

会社を設立するには、そのための事前準備が必要になりますが、具体的にどのような準備が必要となるのかがよくわからない、という事業者もいらっしゃるのではないでしょうか。

事業者は、会社設立の事前準備として、「資本金」の額を決定し、払込みの手続きを取らなければなりません。

もっとも、「資本金」の決定・払込みを適切に行うには、その前提として知っておくべきいくつかのポイントがあります。

そこで今回は、会社設立に必要な「資本金」の決定・払込みを中心に、弁護士がわかりやすく解説していきます。

1 会社設立の手順

まず始めに、会社設立の手順について簡単に確認しておきましょう。

なお、以下で見ていく内容は、すべて株式会社と合同会社を対象としており、便宜上、まとめて「会社」と表記します。

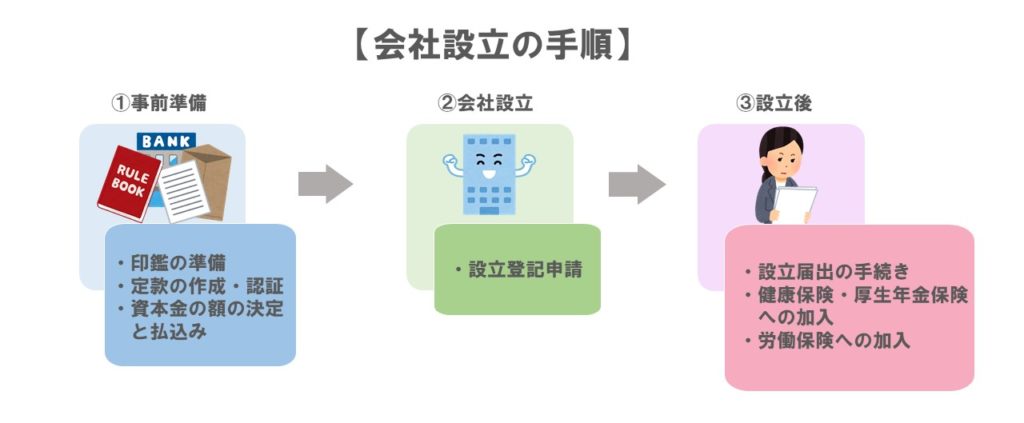

以下は、会社設立の手順について表した図です。

このように、会社設立は、

- 事前準備

- 会社設立

- 設立後

↓

↓

という3つのフェーズに分類することができます。

(1)事前準備

事業者は、会社を設立するための事前準備として、以下のことを行う必要があります。

- 印鑑の準備

- 定款の作成・認証

- 資本金の額の決定と払込み

もっとも、「定款の認証」については、合同会社を設立する場合には不要です。

(2)会社設立

事業者は、(1)でそろえた書類を法務局に持参し、

- 設立登記申請

を行います。

会社法では、設立登記を行うことによって、会社が成立するとされています。

(3)設立後

事業者は、設立登記を完了したら、

- 設立届出の手続き

- 健康保険、厚生年金保険への加入

- 労働保険への加入

といった手続きを行います。

会社設立は、以上の3つのフェーズに分けて進められることになりますが、株式会社と合同会社では、定款の認証の要否にこそ違いはありますが、その他の手続きは同じです。

今回は、この中でも、事前準備としての「資本金の額の決定と払込み」について、解説していきたいと思います。

2 資本金とは?

「資本金」とは、会社が設立時において所有する運転資金のことをいい、会社にどれほどの財務力があるかをあらわす指標となるものです。

この点、資本金を構成することになる「出資」については、株式会社と合同会社とでは、大きな違いはありません。

具体的には、いずれにおいても創業者が出資者となり、会社に出資金を払い込む形で出資が行われます。

もっとも、資本金は、先にも見たように、会社の財務力を表すものであるため、会社の信用にも大きく関わってきます。事業者にとって、資本金をいくらに設定するかといったことが、大きな関心事となります。

3 資本金はいくらにすればいいのか?

(1)資本金の最低ラインは?

資本金については、これまでは株式会社であれば1000万円以上であることが必要でしたが、平成18年の会社法改正により、資本金に関する制限はなくなりました。そのため、現在では、資本金の最低ラインは1円とされています。

この点は、合同会社であっても同じです。

もっとも、合同会社の場合は、「資本金=社員が出資したお金」であるため、社員が増えるごとに資本金が増えていくことになります。

このように、株式会社であっても合同会社であっても、資本金の最低ラインは1円となるため、事業者は、1円以上であれば、資本金を自由に設定することができます。

もっとも、資本金が会社の財務力をあらわす重要な指標であることには注意が必要です。その意味では、資本金を多めに設定しておいたほうが良いようにも思えますが、資本金が多いことのメリットはどのような点にあるのでしょうか。

(2)資本金が多いことのメリット

資本金が多いことのメリットとしては、以下の3点が挙げられます。

- 会社の信用力が上がる

- 融資を受けやすくなる

- 急な出費にも対応できる

①会社の信用力が上がる

資本金が会社の財務力をあらわす指標となるのは、既に述べたとおりです。

資本金が多いと、支払能力がある会社ということができるため、取引の場面でも相手に信用してもらいやすいなど、会社の信用力が上がります。

反対に、資本金をあまりにも少なくしてしまうと、「この会社の支払能力は大丈夫なのかな…」と不信に思われてしまうおそれがあります。他社との取引の場面において、そのような印象を与えてしまうと、契約がうまくまとまらなかったり、人材採用の場面で思うような人材を集められないといった問題が生じる可能性があります。

②融資を受けやすくなる

資本金が多ければ多いほど、会社の財務力がしっかりしているということがいえるため、「この会社ならお金を貸してもちゃんと返してくれそうだな。」と考えてもらいやすく、金融機関などに対する信用力も上げることができます。その結果、銀行などから融資を受けやすくなります。

また、合同会社では、株式を発行することができないため、「融資」が資金調達方法の中心となります。

そのため、資本金を多くすることで、融資が受けやすくなるという点は、株式会社にとっても合同会社にとってもメリットであるということができます。

③急な出費にも対応できる

事業を運営していくにあたり、急に多額のお金が必要になる場合があります。融資などによって資金を調達することもできますが、その際には審査を受けることになるため、時間がかかってしまいます。

その点、多くの資本金を確保していれば、緊急事態にもすぐに対応することができます。

このように、資本金を多くすると、会社の信用力が上がり、その後の取引や融資などの場面においても、有利に働くことが多いといえます。

もっとも、以下で見ていくように、「許認可」が関係してくる事業者は、資本金を一定額以上に設定することが求められます。

(3)許認可との関係

事業によっては、国から許認可を受けなければならない場合があります。このとき、許認可の条件のひとつとして、「資本金が一定額以上であること」が必要になる場合があります。

たとえば、以下の事業は、国から許認可を受けることが条件となっており、かつ、許認可の条件として、資本金が一定額以上であることが必要であるとされています。

- 建設業:500万円

- 有料職業紹介事業:500万円

- 一般労働者派遣事業:2000万円

- 旅行業:3000万円

このように、資本金を自由に設定できるといっても、一定額以上の資本金がないと事業を行うことすらできない場合もあります。

そのため、事業者は、自社の事業について許認可が求められる場合には、資本金の額が条件になっていないか、条件になっている場合には最低でもいくら必要になるかをしっかりと確認することが必要です。

もっとも、以下で見るように、税金との関係では、資本金が少ない方が優遇されることになります。

(4)税金負担との関係

事業者は、資本金を少なくすることで、税制面で以下のような優遇措置を受けることができます。

- 2年間の消費税の免税

- 地方税の均等割

事業者は、原則として会社の売上にかかる消費税を納めなければなりません。

もっとも、一定の条件を満たせば、例外的に、最大で2年間、消費税が免除されます。

消費税を免除してもらうための条件は、以下のように、会社設立から1期目か2期目かで異なります。

-

【1期目】

- 資本金が1000万円未満であること

-

【2期目】

- 資本金が1000万円未満であること

- 特定期間の課税売上高が1,000万円以下であること

- 特定期間の給与等支払額の合計額が1,000万円以下であること

- 設立1期目が7カ月以下であること

かつ

の3つのうちのいずれかひとつ

このように、1期目と2期目とで資本金が1000万円未満であることは共通する条件となりますが、2期目になると、さらに条件を課されることになります。

②地方税の均等割

「均等割」とは、会社が支払わなければならない法人住民税のうち、会社の利益が出ていなくても納めなければならない定額の税金のことをいいます。

均等割は、地方によって異なることとなっており、たとえば、東京23区内に会社を設立した場合、以下の表のように、均等割の税金を納めることになります。

このように、均等割は、資本金の額や従業員の数によって額が決められています。たとえば、東京23区内で会社を設立した場合は、資本金が1000万円以下で、かつ、従業員が50人以下である場合にもっとも均等割を抑えることができます。

以上のように、事業者は、資本金を1000万円以下にしておくことで、税制上の優遇措置を受けることができます。

もっとも、この点だけを重視して資本金を少なくすることは得策ではなく、資本金を多くすることのメリットとの比較により、自社にとってもっとも有益になる方を選択することが大切です。

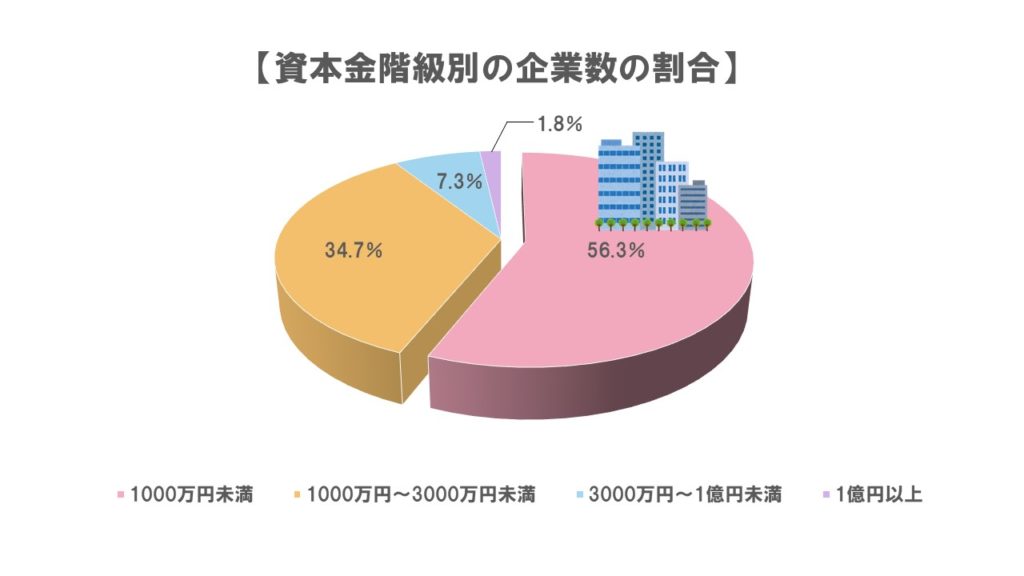

(5)資本金1000万円未満の企業の割合は?

総務省が公表している「平成28年経済センサス」によれば、資本金階級別の企業数の割合は、以下の図のようになります。

この図からもわかるように、資本金1000万円未満の企業は全体の56.3%となっており、過半数を占めています。

さらに、資本金1000万円未満の企業について見てみると、資本金が300万円~500万円未満の企業が一番多く、次いで、資本金500万円~1000万円未満の企業、資本金300万円未満の企業という順になっています。事業者は、このような統計を一つの参考資料にすると良いでしょう。

なお、以上の統計は、設立後に資本金を増減した企業も含まれており、設立時の企業だけを対象とはしていない点に留意してください。

(6)資本金の目安

資本金の額は、一般的に、開業資金+3~6か月分の運転資金が目安といわれています。

資本金は、1円以上であれば自由にその額を決めることができますが、会社を設立する際には、様々なお金が必要になるということを抑えておかなければなりません。

たとえば、会社の設立登記を申請する際に必要となる登録免許税などの開業資金が必要になります。

また、実際に事業が動きだしても、数か月間は利益が出ないといったことも想定されるため、その期間を乗り切るための運転資金が必要になります。

運転資金については、事業内容によっても違いが出るため、事業者は自社の事業内容やその状況などと照らし合わせて、確保しておくべき運転資金を決めることが重要です。

以上のように、資本金の額を決めるにあたっては、検討・考慮すべき要素が数多くあるため、事業者は、これらの要素を一つ一つ検討し、総合的に判断する必要があります。

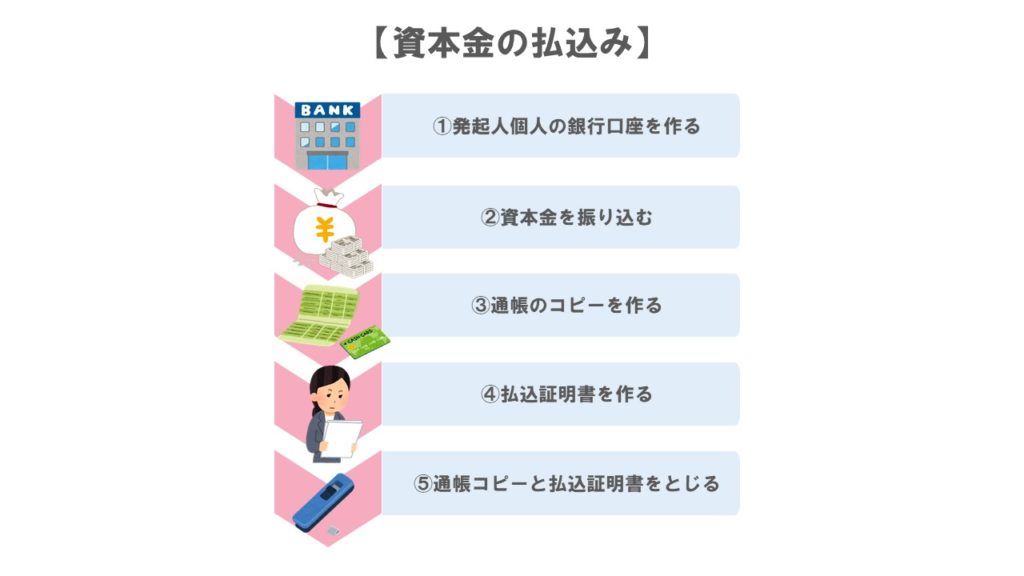

4 資本金の払込み

事業者は、資本金の額を決めたら、「資本金の払込み」を行います。

「資本金の払込み」とは、事業者が決めた額の資本金を、銀行口座に振込む手続きのことをいいます。

資本金の払込みは、以下のような流れで行います。

このように、資本金の払込みは、

- 発起人個人の銀行口座を作る

- 資本金を振り込む

- 通帳のコピーを作る

- 払込証明書を作る

- 通帳コピーと払込証明書をとじる

↓

↓

↓

↓

といった流れで進められます。

(1)発起人個人の銀行口座を作る

「発起人」とは、株式会社において、会社設立の手続きを行う者のことをいいます。

資本金の払込みを実施する際には、まず、資本金を振り込むための銀行口座を作らなければなりませんが、この時点では、会社がまだ設立されていませんので、会社の銀行口座は作れません。

そのため、発起人個人の名義で銀行口座を作ることになります。

もっとも、必ずしも新しく銀行口座を作らなければならないわけでなく、発起人が以前から使用している銀行口座でも構いません。

なお、合同会社においては、発起人が存在しないため、出資者である「社員」個人の名義で銀行口座を作るか、その社員が以前から使用している銀行口座を使用することになります。

(2)資本金を振り込む

各発起人は、(1)により用意された銀行口座に資本金を振り込みます。

ここで注意しなければならないのは、誰がいくら振り込んだかがわかるように、「振込み」による必要があるということです。振り込むことにより、口座の通帳に発起人の氏名と金額が記載されることになります。

(3)通帳のコピーを作る

各発起人から資本金が振り込まれたら、通帳を記帳したうえで、コピーを作成します。

これは、発起人や社員が資本金をきちんと振り込んだことを証明するためです。

通帳のうち、コピーする部分は、以下の3点です。

- 表紙

- 表紙裏

- 振り込み内容が記帳されているページ

(4)払込証明書を作る

通帳のコピーを作成したら、次に「払込証明書」を作ります。

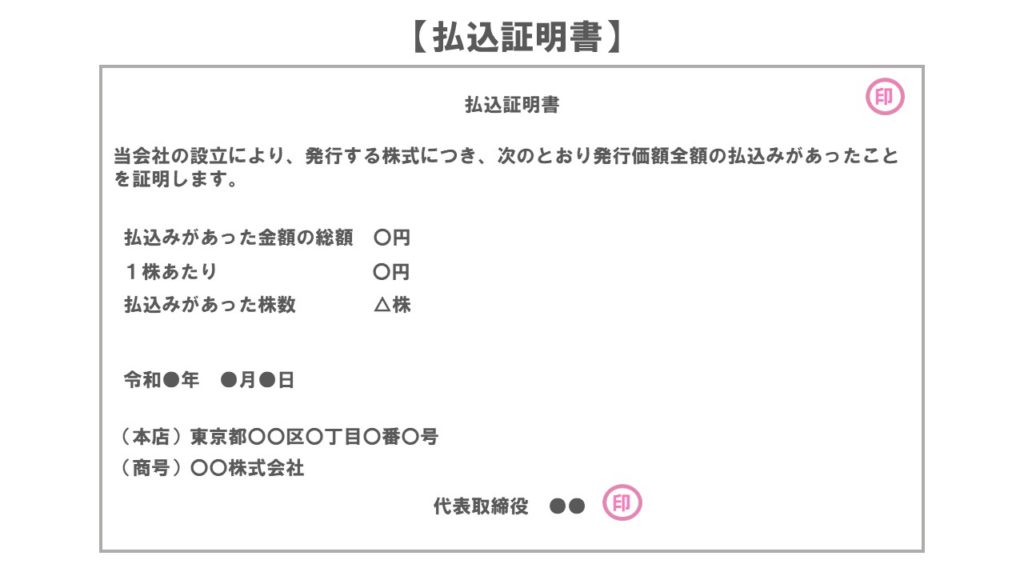

「払込証明書」とは、資本金の払込みがあったことを代表取締役が証明する書類のことをいい、以下の図のように作成します。

払込証明書を作成する際には、以下の7つの事項を記載します。

- 払込があった金額の総額

- 1株の払込金額(★)

- 払込があった株数(★)

- 年月日

- 本店所在地

- 会社名(商号)

- 代表取締役氏名(代表社員指名)

なお、合同会社を設立する場合は、(★)がついている事項を除いた5つの事項を記載します。

これらの事項を記載したら、

- 代表取締役または代表社員の名前の右側

- 払込証明書の余白部分

の2か所に会社代表者印を押します。

払込証明書の余白部分へ押す会社代表印のことを「捨印」といい、文書に間違った箇所があった場合に、「訂正印」として利用でき、文書を作成した本人以外の者に訂正を委ねることができます。

このように、「捨印」を押しておくことで、仮に、払込証明書に誤記などがあった場合にも、法務局の職員に代わりに訂正してもらうことができるため、わざわざ本人が訂正するために出向く手間を省くことができます。

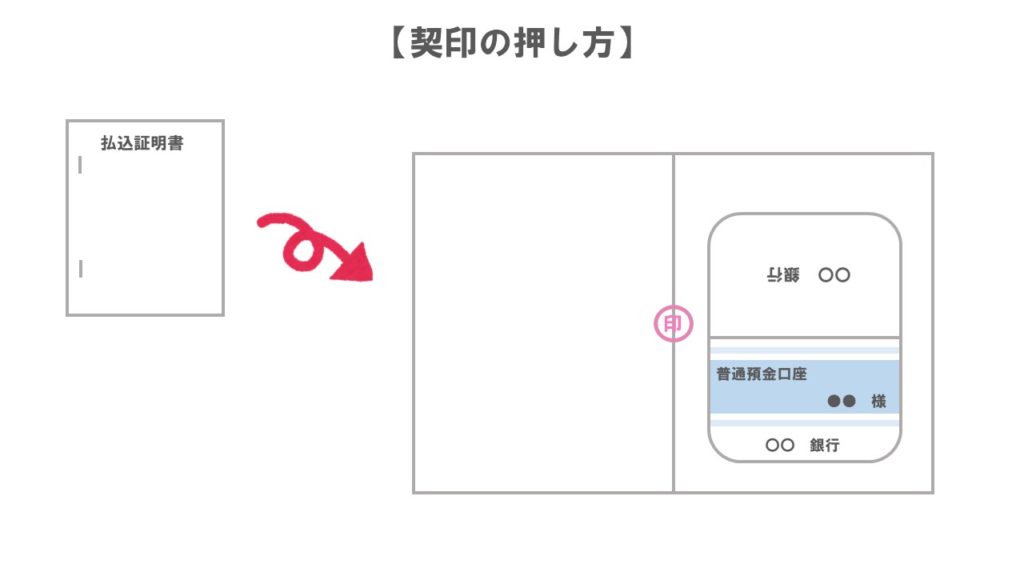

(5)通帳コピーと払込証明書をとじる

払込証明書を作ったら、以下の順番になるように払込証明書と通帳のコピーをホチキスでとめます。

- 払込証明書

- 通帳の表紙

- 通帳の表紙裏

- 振り込み内容が記載されているページ

↓

↓

↓

このように、4枚の書類をとじたら、以下の図のように、「契印」を押します。

「契印」とは、2枚以上の書類がひとつの連続した文書であることを証明するために押されるものです。

このように、契印はとじられた全てのページの見開き部分にまたがるように押します。契印として使う印鑑は、会社代表者印です。

このように契印をおすことで、何者かに書類を差し替えられたりするのを防ぐことができます。

以上のような流れで、事業者は、資本金の払込みを行います。

資本金の払込みは、それ自体、特別に複雑というわけではありませんが、事業者は資本金の振込みにあたり、以下で見ていく「見せ金」にならないように注意しなければなりません。

5 やってはいけない「見せ金」とは?

(1)見せ金とは?

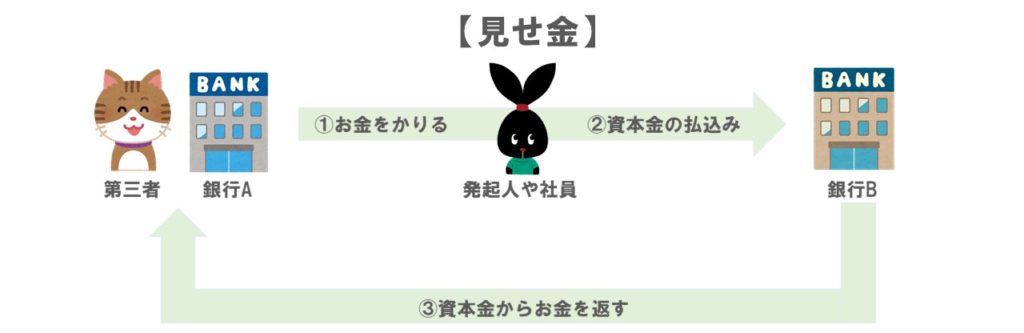

「見せ金」とは、借りたお金を資本金として銀行に払い込み、会社の登記が完了した後、すぐにそのお金を引き出して、借入先に返済する行為をいいます。

見せ金は、以下のような流れで行われます。

このように、見せ金は、

- お金をかりる

- 資本金の払込み

- 資本金からお金を返す

↓

↓

といった流れで行われます。

①お金をかりる

発起人や社員が、第三者や銀行A(資本金を払い込む銀行Bとは別の銀行)からお金をかります。

②資本金の払込み

発起人や社員が、かりたお金(上記①)を資本金として銀行Bに振り込みます。

③資本金からお金を返す

会社の設立登記後などに、②により振り込んだ資本金を引き出して、第三者や銀行Aに返済します。

このように、「見せ金」は、一見、適正に資本金が払い込まれたように思えますが、設立登記後などに直ちに引き出されて返済に充てられているため、実質は資本金には含まれていないことになります。

(2)なぜ「見せ金」をやってはいけないのか?

ある会社と何らかの取引関係に入ることを検討する場合、通常は、資本金の額などを参考にして、その会社の支払能力などを確認します。

そのため、資本金の額などを信用して取引に入った会社や個人の信用を守る必要があります。仮に、会社の財務力を表す指標ともなる資本金の額が正しくないものであったとしたら、信用して取引に入った会社や個人は多大な損失を被る可能性があります。

以上のような理由から、「見せ金」による払込みの効力は発生しないとされています。

にもかかわらず、見せ金を行った者は、見せ金により払い込んだ額を会社に支払わなければならないという責任を負うことになります。

また、「見せ金」による払込みは、場合によっては、会社設立の無効事由となる場合があります。

このほかにも、「見せ金」を行った事業者は、以下のようなリスクを負うことになります。

- 許認可が下りないことがある

- 補助金や助成金の申請をしても断られてしまうことがある

- 事業者に所得税が課される可能性がある

このように、「見せ金」を行った場合、その後の事業に悪影響を及ぼし、最悪の場合、事業そのものを断念せざるを得ない事態にまで発展するおそれがあります。

さらに、「見せ金」により、法務局に提出する会社設立の登記書類に虚偽の資本金額を記載すると、刑法上の公正証書原本不実記載等の罪に問われ、

- 最大5年の懲役

- 最大50万円の罰金

のいずれかを科される可能性があります。

このように、見せ金は、払込みとしての効力が認められないうえ、会社の設立自体が無効になる可能性があり、会社としての信頼を大幅になくし、将来の事業に悪影響を及ぼす可能性があるだけでなく、罰則(ペナルティ)を科されるおそれもあります。

6 小括

「資本金」は会社の財務力をあらわす指標となるものであり、会社の信用に大きくかかわるため、極めて重要な要素です。

資本金の額を決める際には、資本金を多くすることのメリットや事業の許認可の条件となっているかどうかなど、様々な要素を考慮する必要があります。

また、資本金の払込みについても、「見せ金」のように事業自体に多大なリスクを負わせる行為などについて、十分に理解しておく必要があります。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 会社設立の手順は、①事前準備、②会社設立、③設立後の3つにわけて説明できる

- 「資本金」とは、会社が事業を行うためのお金のことをいい、会社の財務体制にどれだけ余裕があるかをあらわす指標となる

- 資本金は1円が最低ラインとされている

- 資本金を多くすることには、①会社としての信用力が上がる、②融資を受けやすくなる、③急な出費にも対応できる、といった3つのメリットがある

- 事業の許認可において、資本金が一定額あることが条件となっているケースがある

- 資本金を1000万円以下とすることで、①2年間の消費税の免税、②地方税の均等割といった2つの税制優遇が受けられる

- 資本金1000万円未満の企業が全体の56.3%となっており、過半数を占めている

- 資本金の額の目安は、一般的に、開業資金+3~6か月分の運転資金といわれている

- 資本金の払込みは、①発起人個人の銀行口座を作る、②資本金を振り込む、③通帳のコピーを作る、④払込証明書を作る、⑤通帳コピーと払込証明書をとじる、といった5つの手続きを行う

- 「見せ金」とは、かりたお金を使って、一時的に、実際よりも多くの資本金があるようにみせかけることをいう

- 見せ金を行うと、①最大5年の懲役、②最大50万円の罰金のいずれかの罰則(ペナルティ)を科される可能性がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。