合同会社の設立はスタートアップ向け?株式会社との3つの違いを解説

はじめに

これから起業しようとしているスタートアップなどは、会社を設立する際に、その会社形態を決める必要があります。会社形態というと「株式会社」が最もメジャーな形態だと考えられますが、近年では、株式会社ではなく「合同会社」として会社を設立する企業が増えてきています。

もっとも、「合同会社」という名前は知っていても、株式会社とどのような点において違いがあるのか、合同会社を選択するメリットは何なのか、などといった点を正確に理解している事業者は多くはないのではないでしょうか。

そこで今回は、合同会社とはどのような会社なのか?といったことから、そのメリット・デメリットにも触れて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

1 合同会社(LLC)とは

「合同会社(LLC)」とは、会社に出資した者(=社員)全員が「有限責任」を負うことになる会社のことをいいます。

「有限責任」とは、会社に負債がある場合において、社員は自分が出資した範囲でしか責任を負わないことをいいます。

この意味で、合同会社は、会社に出資した者(=株主)が有限責任を負うことになる株式会社と似ているといえます。

では、合同会社と株式会社の違いはどこにあるのでしょうか。

まずは、以下の図をご覧ください。

このように、合同会社では、出資者がすべて社員・経営者となるのに対し、株式会社では、出資者はすべて株主となり、会社の経営者とはならないことが一般的です。

もっとも、実務上は、創業したてのスタートアップが、株式会社を選択したとしても、同社の代表者や役員が株主である場合が多く、株主=経営者となり、実質的に合同会社と変わらないケースもあります。

この点、実際に合同会社として設立されている会社には、以下のようなものがあります。

- アップルジャパン

- 西友

- アマゾンジャパン

このように、誰もが知っているような有名な大企業も、実は株式会社ではなく合同会社であったりします。

それでは、株式会社と合同会社では、事業活動をするにあたってどのような違いが生じるのでしょうか。

2 事業活動を行う上での違い

合同会社による事業活動は、主に、以下の3点において、株式会社との間に違いが生じます。

- 代表者の呼び方や役員の存在

- 資金調達

- ルールの自主性

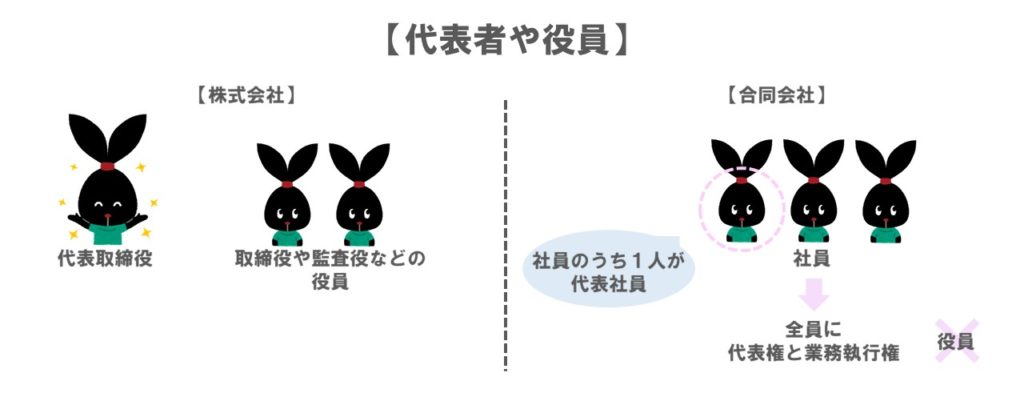

(1)代表者の呼び方や役員の存在

株式会社と合同会社とでは、代表者の呼び方や役員の有無などに違いがあります。

以下の図をご覧ください。

このように、株式会社と合同会社とでは、

- 【株式会社】

- 会社の代表者=「代表取締役」である

- 他の取締役や監査役などの「役員」がいる

- 【合同会社】

- 会社の代表者=「代表社員」である

- 「役員」は存在しない

という違いがあります。

合同会社では、「役員」が存在しない代わりに、社員全員が会社の代表権と業務執行権をもつことになっています。

「代表権」とは、対外的に会社を代表することをいい、代表権を持つ者による行為がすべて会社に及ぶことを意味します。

「業務執行権」とは、事業計画をつくったり、従業員を管理をしたりするなど、会社の経営に関するあらゆる業務を行うことをいいます。

そのため、各社員が株式会社でいう代表取締役のように会社を代表して他社と契約を交わしたりすることができます。

このように、社員全員が会社の代表権を持っているため、株式会社のように、何か重要なことを決定する場合に、取締役会や株主総会などの決議を求められるといったこともなく、自分の判断で業務を行うことができます。

そのため、合同会社の社員は、株式会社の代表取締役や役員よりも自由に業務を行うことができるといえます。

もっとも、会社の社員全員が代表者であると、対外的に紛らわしい部分もあるため、社員の中から会社を代表する「代表社員」を決めておくことができます。

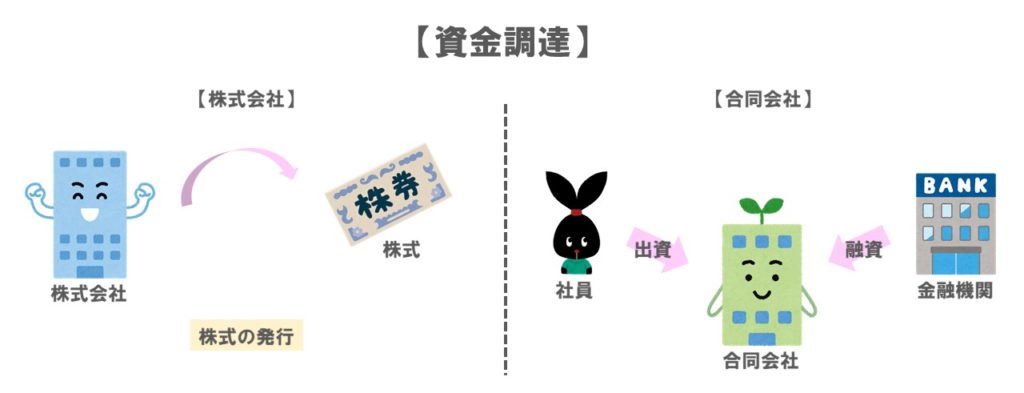

(2)資金調達

株式会社と合同会社とでは、資金調達の方法にも違いがあります。

以下の図をご覧ください。

このように、主な資金調達の方法において、

- 【株式会社】

- 株式を発行し、出資をしてもらうことで資金を調達する

- 【合同会社】

- 社員からの出資

- 銀行などの金融機関からの融資

という違いがあります。

合同会社では、株式を発行することができないため、株式を発行する形で資金を調達することはできません。

そのため、合同会社が資金を調達するためには、社員から出資を受けたり、銀行などの金融機関から融資を受けることが必要です。

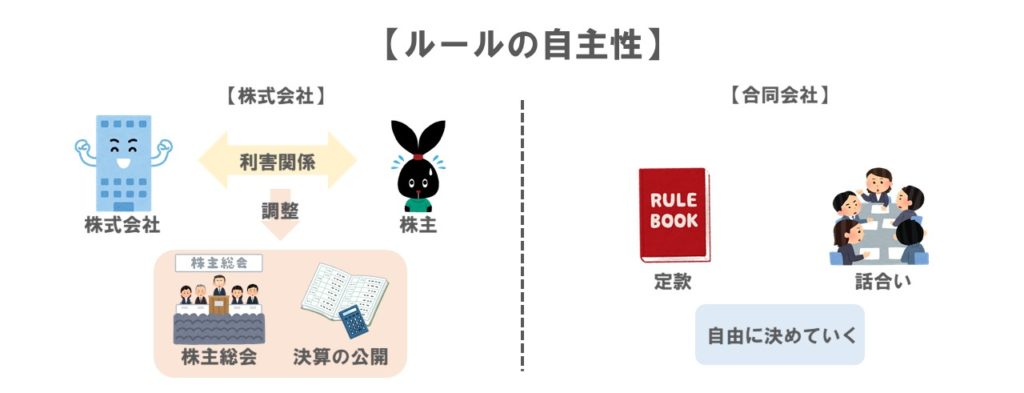

(3)ルールの自主性

株式会社と合同会社ではルールの自主性についても違いがあります。

以下の図をご覧ください。

このように、株式会社と合同会社とでは、会社のルールのあり方に以下のような違いがあります。

- 【株式会社】

- 株式会社と株主間の利害調整が必要

- 株主総会を開催したり、決算を公開することが必要

- 【合同会社】

- 自由にルールを決められる

株式会社では、株主間の利害調整や定期的な株主総会の開催、決算の公開義務など、株主に対して配慮しなければいけないことが多いため、それに伴い、会社法を始めとするさまざまな法規制を受けることとなります。

その意味で、株式会社においては、ルールの自主性が低いということがいえます。

具体的には、株式会社では、出資者(=株主)と経営者が分離されているため、会社経営において、会社にとっての利益と株主にとっての利益を調整しながらルールを作っていく必要があります。そこで、株主総会を開いて株主の意見を伺ったり、会社のお金の流れを記した決算などを公開することが義務付けられているのです。

これに対し、合同会社は、社員に対する制約が少ないため、ルールの自主性が高いといえます。具体的には、合同会社では、出資者(=社員)と経営者が同一であるため、株式会社にいう株主のように、配慮することが必要な対象が存在しません。そのため、会社のルールを作る際には、定款や話し合いなどにより、社員間で自由に決めていくことになります。

もっとも、先に述べたように、スタートアップなどの場合は、株式会社であっても、株主=経営者であることが少なくないため、実質的には合同会社のように自由にルールを決めていける側面があります。

以上のように、株式会社と合同会社では、役職の有無や会社の経営にかかわる部分について、大きく違いがあります。

合同会社は、株式会社に比べて自由度が高い会社であるということがいえますが、もう少し詳しく合同会社におけるメリット・デメリットについて見ていきましょう。

3 合同会社におけるメリット・デメリット

(1)メリット

合同会社には、以下のように株式会社にはないメリットがあります。

- 会社を設立するためのコストが低い

- 経営の自由度が高い

- 迅速な意思決定が可能

①会社を設立するためのコストが低い

合同会社を設立する費用は、株式会社を設立する場合に比べ、約14万円程度を節約できます。

詳細な内訳は、以下の表をご覧ください。

このように、会社を設立する際に主に必要となるのは、登録免許税(登記の際に納める税金)、定款認証手数料(公証人に定款を認証してもらうための費用)、そして、定款に貼付する収入印紙代です。なお、定款を電子定款にする場合には、定款印紙代4万円が不要になります。

この点、定款の認証は、定款がきちんと正しく作成されたか、などを担保するための制度です。

そのため、社員全員で定款を作成する合同会社においては、その点を担保する必要がないため、定款認証は求められておらず、定款認証手数料は不要ということになります。

②経営の自由度が高い

合同会社が株式会社とは異なり、ルールを比較的自由に定めることができることは先に見たとおりです。

たとえば、以下に挙げる会社の経営事項のうち重要な2点についても、株式会社では会社法上のルールに従って決めなければなりませんが、合同会社では、そのような守らなければいけないルールはなく、社員の間で自由に決めることができます。

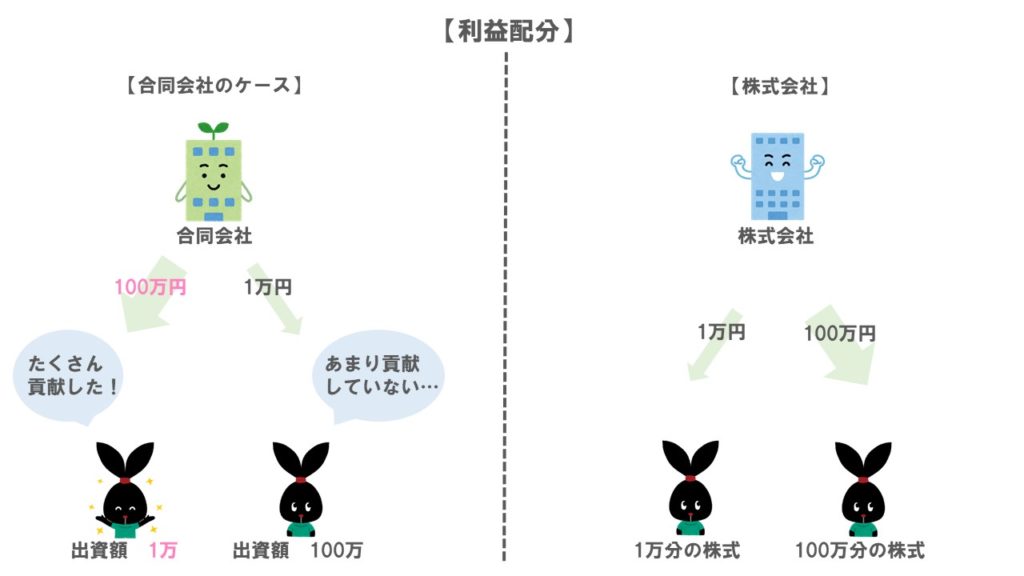

(ⅰ)利益配分

(ⅱ)権限調整

(ⅰ)利益配分

株式会社や合同会社では、事業によって生じた利益を株主や社員に対して配分することになりますが、配分の方法において、両社の間には違いがあります。

以下は、両社における利益配分の方法を図にしたものです。

株式会社では、株主の持株比率(=株主が全株式のうちどれくらいの割合で株式を持っているか)に応じて利益配分をしなければいけません。

たとえば、AとBが1:2の比率で株式を持っていたとします。株式会社は株主の持株比率に応じて利益配分する必要があるため、Aに50万円を配分する場合は、Bに対して100万円を配分することになります。

これに対し、合同会社では、出資比率を問わず、貢献度に応じて利益を配分することができます。

たとえば、AとBが1:2の比率で合同会社に出資したとします。合同会社は会社の貢献度に応じて自由な割合で出資者に利益を配分できるため、Aに50万円を配分して、Aに比べて貢献度の低いBには20万円を配分するということができます。

このように、合同会社では、株式会社に求められるような持株比率に応じた利益配分ではなく、会社への貢献度を基準にするなど、自由に利益を配分することができるため、経営の自由度が高いということがいえます。

(ⅱ)権限調整

株式会社では、株主に認められる権利(議決権や利益配当請求権など)について、たとえば、株主Aには権利を与え、株主Bには権利を与えないというような扱いをすることはできません。

これに対して、合同会社では、本来社員全員に認められる業務執行権を、一部の社員に限定して与えることができます。

たとえば、社員の中でも会社の経営に長けているAさんだけに業務執行権を与える、ということができます。

このように、合同会社ではルールに従うことなく利益配分や権限調整といった経営事項について決めることができるため、経営の自由度が高いといえます。

③迅速な意思決定が可能

株式会社において、何か重要なことを決定するためには、株主にお伺いを立てる必要があるため、「株主総会」を開かなければなりません。

株式会社では、所有と経営の分離から、出資者(株主)=経営者ではないため、株主は、経営者に会社の経営を任せている立場にあります。

そうである以上、経営者は、会社の経営にあたり、株主の意見を聞く必要があります。このように、株主の意見を聞く場として、株主総会が開かれるわけです。

これに対し、合同会社では、所有と経営は一致しており、出資者(社員)=経営者であるため、基本的に社員だけの話合いで、社員の過半数の賛成があれば、会社の経営などに関する重要なことを決定することができます。そのため、株式会社に比べて迅速な意思決定が可能になるといえます。

以上のように、合同会社では、自由度の高い経営が可能となり、迅速な意思決定も可能であるため、特に、急成長を掲げるスタートアップなどに、適している側面もあります。

(2)デメリット

合同会社におけるデメリットは、以下の2点です。

- 知名度・信用度が低い

- 上場できない

①知名度・信用度が低い

「会社」ときいたら、一般的には「株式会社」を想像する人が多いですよね。

合同会社はまだまだ世間的な知名度も低く、アマゾンジャパンなどの大企業が合同会社だと知らなかった、なんて人も少なくないでしょう。イコールの関係にはありませんが、知名度が低いと、会社としての信用度も事実上低くなってしまいがちです。

たとえば、合同会社の代表者は、対外的には「代表社員」として活動することになりますが、このことを知っている人が多いとまではいえません。

そのため、このことを知らない取引先から、「代表取締役ではなくて代表社員?怪しいな…」と不信感を抱かれ、会社として信用されず、取引をしてもらえない可能性があります。

このように、まだまだ「会社=株式会社」という考えが先行している現状では、株式会社よりも下に見られる可能性すらあり、事業を行う上で、事実上のデメリットとして働く可能性があります。

②上場できない

合同会社は、上場することができないため、株式会社のように株式を発行する形で資金を調達することができません。先に説明したように、合同会社は、主に社員からの出資と銀行からの融資により資金調達をすることになるため、資金源に限りがあり、機動的にたくさんの資金を調達して事業を大きく展開していくということが困難な側面があります。

以上のように、合同会社には、経営面での自由度などにおいて、株式会社にはないメリットがありますが、その反面、知名度・信用度の低さなどが、事実上のデメリットとして働く可能性もあります。

このようなメリット・デメリットを踏まえたうえで、どのような事業者が合同会社に向いているといえるのでしょうか。

4 合同会社はどのような事業者に向いているか

合同会社を設立するメリット、デメリットを踏まえ、合同会社に向いているといえるためのポイントは、以下の4点にあると考えられます。

- 経営の自由度

- 迅速な意思決定

- 信用度などの重要性

- 資金

これらのポイントから、合同会社がどのような事業者に向いているのか、という点を見ていきましょう。

合同会社は、比較的自由で柔軟性のある経営ができ、会社の設立費用が安く、コストを抑えることができます。

このような特性は、自由度の高い経営が求められるが、お金をあまり持っていないといった企業に向いているということができます。

この点、創業したてのスタートアップは、急成長を掲げる企業であるため、自由度の高い経営が求められます。また、創業したてということもあり、お金があまりなく、なるべくコストを抑えたいと考える時期にあるといえます。

このように、スタートアップは合同会社に向いているといえるための3つのポイント(上記①②④)を満たしているといえます。

もっとも、合同会社は、先にも見たように、まだまだ知名度や信用度が低いため、スタートアップの中でも、企業を相手にビジネスを展開する場合には、相手方企業から取引をしてもらえない可能性があります。

そのため、スタートアップの中でも、企業に対する信用力をあまり重視していない事業を展開している事業者がより合同会社に向いているということがいえます。たとえば、企業相手ではなく消費者向けのサービスであれば、消費者は「○○株式会社」や、「○○合同会社」といった会社の名前よりもサービス内容を気にすることが多いため、企業に対する信用力は問題にならないと考えることができます。

このように、合同会社は、スタートアップに向いているということがいえますが、さらには、自社がどのような事業をやろうとしているのか、どのように事業を展開していくのかを検討したうえで、合同会社を選択するかどうかを決めることが大切だと考えられます。

最後に、合同会社を設立するための手続について、確認しておきましょう。

5 合同会社の設立手続き

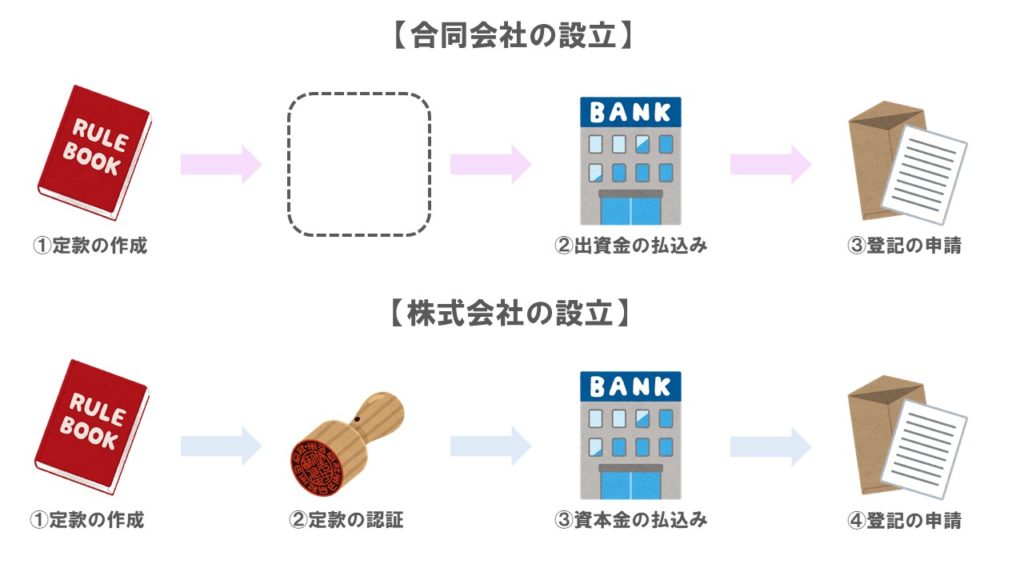

合同会社を設立する場合の手続について、株式会社の場合と比較して見ていきましょう。

このように、合同会社の設立手続きは、

- 定款の作成

- 出資金の払込み

- 登記の申請

↓

↓

というフローで進められ、最終的に登記が済んだ時点で合同会社が設立されたことになります。図からもわかるように、株式会社の場合とは異なり、合同会社では「②定款の認証」という手続きが不要になります。

(1)定款の作成

合同会社を設立するための第一歩は、会社の基本的なルールである「定款」を作成するところから始まります。定款に記載する事項は様々ですが、以下に挙げる6点は必ず記載しなければなりません。

- 事業内容(=「目的」)

- 会社の名前(=「商号」)

- 会社の本店の所在地

- 社員の名前と住所

- 社員全員が有限責任を負う旨

- 社員の出資の目的とその価額など

これらのうち、1つでも記載し忘れると、定款としては無効となり、その後の手続きをすすめることができなくなるため、すべての事項が記載されているかをきちんと確認しなければなりません。

もっとも、以上に挙げた事項の他にも、定款に記載がないと効力が生じない事項も存在します。

たとえば、一部の社員にだけ業務執行権を与える場合には、定款に「業務執行役員の定め」を記載しておかなければ、業務執行役員を限定することはできず、社員全員が業務執行権を持っているとみなされます。

たとえば、以下のような記載が考えられます。

【定款への記載例】

(業務執行役員)

第〇条

1 業務執行役員とは、会社の業務執行を担当する者のこという

2 業務執行役員は、社員総会において定める

この他にも、後に紛争に発展することが想定されるような事項については、そのルールなどをあらかじめ定款に記載しておくことにより、紛争の防止などを図ることができます。

(2)出資金の払込み

「出資金の払込み」とは、「出資金」を指定の銀行口座に払い込むことをいいます。

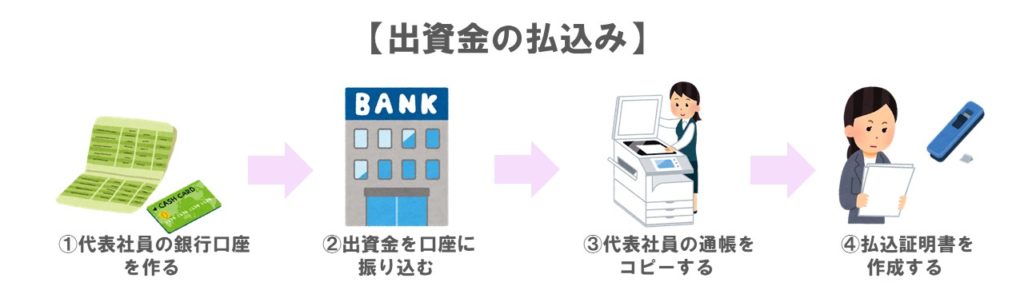

具体的には、以下のような手順で出資金が払い込まれることになります。

このように、出資金は、

- 代表社員の銀行口座を作る

- 出資金を代表社員名義の口座へ振り込む

- 代表社員の通帳をコピーする

- 払込証明書を作る

↓

↓

↓

というフローで払い込まれます。

①代表社員の銀行口座をつくる

出資金の振込先となる代表社員の銀行口座を作ります。

②出資金を代表社員名義の口座へ振り込む

出資金を代表社員名義の口座に振り込みます。

③代表社員の通帳をコピーする

出資金が振り込まれたことを確認するために、通帳の表紙、氏名や口座番号・銀行印が記載されているページ、振り込まれたことがわかるページのコピーをとっておきます。

④払込証明書を作成する

「払込証明書」とは、出資金が払い込まれたことを証明する書類のことをいいます。

具体的には、払込証明書というタイトルの表紙を作成し、通帳のコピー(③)と併せて1冊にまとめます。

なお、株式会社の場合、定款の認証を受ける前に出資金が払い込まれていると、場合によっては、次の項目で見る登記申請を受け付けてもらえない可能性があります。その点、合同会社の場合は、定款の認証が不要であるため、定款を作成しさえすれば出資金を払い込むことができます。

(3)登記の申請

「登記」とは、会社の名前や住所、事業目的などといった会社情報を公開されている帳簿に登録することをいいます。

誰もが会社情報を把握できることにより、会社と取引をしようとする者は、「ちゃんとした会社なんだな」と安心して取引を行うことができます。

この点、合同会社も、一つの会社として設立登記をする必要があります。

登記申請に必要となる書類は、以下のとおりです。

- 登記申請書

- 定款

- 代表社員、本店所在地及び資本金を決定したことを証する書面

- 代表社員の就任承諾書

- 払込みがあったことを証する書面

- 資本金の額の計上に関する代表社員の証明書

- 委任状(代理人に申請を依頼した場合)

事業者は、これらの申請書類をすべて揃え、

- 実際に法務局に行き、窓口に提出する

- 郵送

- オンライン申請

といった方法により法務局に提出します。

なお、会社の設立日は、設立登記が完了した日ではなく、法務局に書類を提出した日となりますので、注意が必要です。

以上のように、合同会社の設立手続きは、設立登記がされることによって、完了となります。

設立手続きをスムーズに進めるためには、会社の名称や代表社員の選定など、事前準備を万全にしておくことが大切です。

※合同会社の登記申請に必要な書類をくわしく確認したい場合は、法務局のHPをご確認下さい。

6 小括

合同会社と株式会社とでは、定義はもちろんのこと、会社の運営の仕方や設立のための手続きなどにおいて、大きな違いがあります。

そのため、合同会社の設立を検討している事業者は、合同会社のメリットやデメリットを基に、自社の事業の性質から考えて、合同会社に向いているかどうかを慎重に検討する必要があります。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 「合同会社」とは、会社にお金を出した出資者(=社員)全員が「有限責任」を負うことになる会社のことをいう

- 事業を行ううえで、合同会社と株式会社とで主に異なる点は、①代表者の呼び方や役員の存在、②資金調達、③ルールの自主性の3点である

- 合同会社を設立するメリットは、①会社を作るコストが低い、②「定款」で自由にルールを設計できるケースがある、③意思決定がはやいの3点である

- 合同会社を設立するデメリットは、①知名度・信用度が低い、②上場できないの2点である

- 合同会社に向いているといえるためには、自由度の高い経営が求められ、多額の資金を必要としない時期にある企業であることが必要である

- 合同会社を設立するためには、①定款の作成、②出資金の払込み、③登記の申請の3つの手続きを行う必要がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。