ライドシェアとは?サービス提供における2つの問題点を弁護士が解説

はじめに

近時におけるタクシーのドライバー不足や外国人観光客の増加に伴い、ライドシェアの需要が高まってきています。

今後の成長が大いに期待されるライドシェアですが、まだまだ新しいビジネスモデルであるため、そもそもどのような仕組みなのか、といったことを正確に理解している事業者の方は意外と少ないのではないでしょうか。

また、ライドシェアをビジネスとして始めるにあたり、どのようなルールを守ればいいのかわからない、といった事業者の方もいらっしゃると思います。

この点を正確に理解していないまま、ライドシェアをはじめてしまうと、場合によっては、罰則(ペナルティ)を科される可能性があります。

そこで今回は、ライドシェアを行うにあたり、事業者が知っておくべき法的問題点について、弁護士がわかりやすく解説していきます。

1 ライドシェアとは

「ライドシェア」とは、自動車の使用などにとどまらず、運転・運行に必要な費用を分担したり、運送サービスを提供するビジネスモデルのことです。

この点、ライドシェアに似た形態に、「カーシェア」があります。

「カーシェア」とは、自動車を管理・提供する事業者から、自動車を使いたい人が自動車を借りることのできるビジネスモデルのことをいいます。

このように、ライドシェアは、乗ることを共有する「移動のシェア」であるため、モノ(=自動車)を共有するカーシェアとは、シェアの対象が異なっているのです。

2 ライドシェアの種類

ライドシェアには、以下の2つのタイプがあります。

- 運送提供型

- 相乗り型

(1)運送提供型

「運送提供型」とは、事業者が、プラットフォームを通じて、運送サービスの提供を受けたいとするユーザーを自車に乗せ、ユーザーの行きたい場所まで運送する、というサービスのことをいいます。

事業者は、ユーザーから運送サービスへの対価を支払ってもらうことになります。

このように、運送提供型は、プラットフォームを通じて、運送サービスの提供を受けたいユーザーと運送サービスを提供したい事業者をマッチングさせることによって成り立っています。

運送提供型におけるマッチングのためのプラットフォームとしては、「Uber」がたとえとして挙げられます。

「Uber」のサービスフローは、以下の図の通りです。

このように、運送提供型は、

- リクエスト

- 配車依頼

- サービス提供

↓

↓

という流れでサービスが提供されます。

①リクエスト

ユーザーが、「Uber」に対して、乗車する場所や行きたい場所をリクエストします。

②配車依頼

ユーザーからリクエストを受けた「Uber」は、ユーザーの近くを走行している登録ドライバー(=事業者)とマッチングを行います。マッチングが成立したら、事業者は「Uber」から、配車依頼をうけます。

③サービス提供

配車依頼を受けた事業者は、マッチングしたユーザーが希望する場所まで運送します。

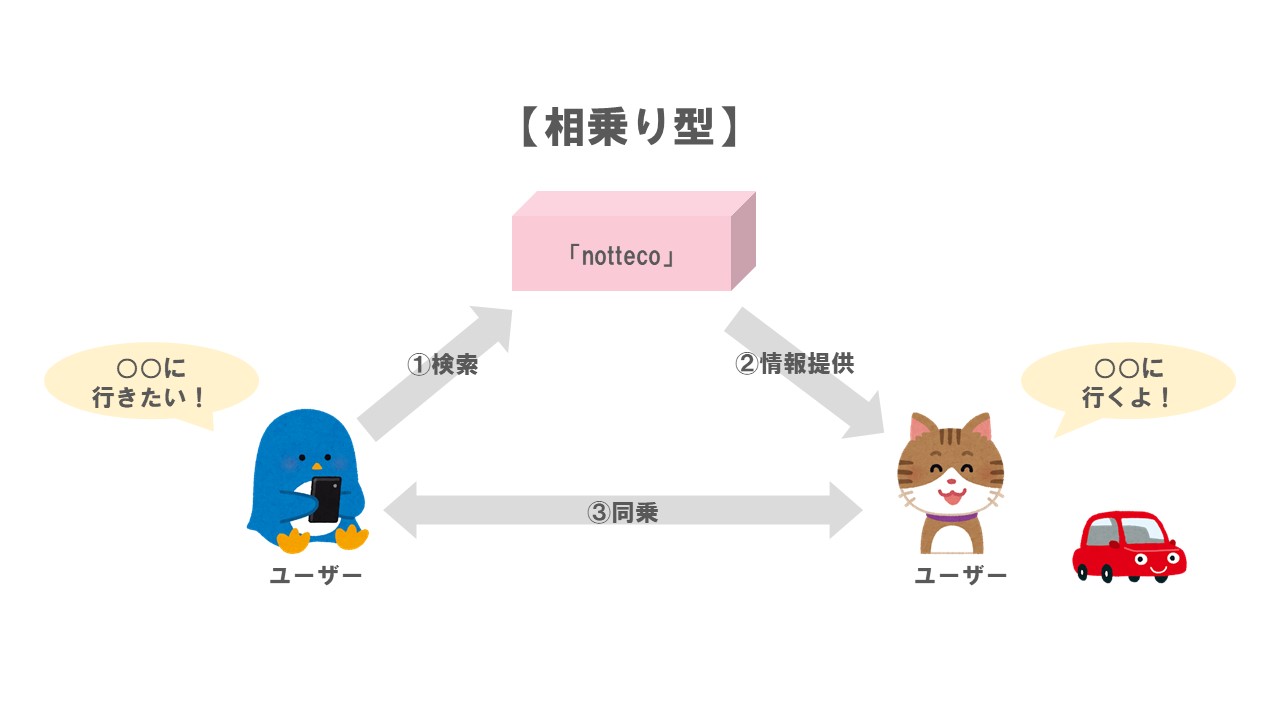

(2)相乗り型

「相乗り型」とは、同じ目的地への移動を希望するユーザー同士が、プラットフォームによりマッチングされ、一方の自動車で目的地まで移動することをいいます。

相乗り型は、両者が希望する目的地が一致している点で、運送提供型とは異なります。

また、運送にかかる費用はユーザー間で分担する関係にあり、一方的に対価を支払ってもらう関係にはありません。

もっとも、同じ目的地への移動を希望するユーザー同士をマッチングするサービスという側面が強い相乗り型では、運送提供型のように、運送サービスを提供することを事業とすることは考えにくいです。

そのため、相乗り型を事業として行う場合には、ユーザー同士をマッチングさせるプラットフォームの運営を意味することになります。

このような相乗り型のサービスを提供するプラットフォームとして、たとえば「notteco」があげられます。

「notteco」は、以下の図のような流れでサービスを提供しています。

このように、相乗り型は、

- 検索

- 情報提供

- 同乗

↓

↓

という流れになります。

①検索

〇〇という目的地への移動を希望するユーザーが、「notteco」の登録者から、同じ目的地である〇〇に向かうユーザー(ドライバー)を検索します。

同じ目的地に向かうユーザー(ドライバー)を見つけたら、ユーザーは、「notteco」を通してユーザー(ドライバー)に同乗の依頼をします。

②配車依頼

「notteco」を通じて、ユーザー(ドライバー)は、同じ目的地〇〇への移動を希望するユーザーから同乗依頼をうけます。

③同乗

ユーザー(ドライバー)が同乗依頼を受け、相乗りが成立したら、ユーザー(ドライバー)は、ユーザーを車に同乗させ、〇〇まで運送します。

このとき、ガソリン代や高速道路代など運送に費やした実費をユーザー同士で分担します。

このように、ライドシェアには、2つのタイプがあり、両者は主に、マッチングの仕方やお金の支払い方などに違いがあります。

もっとも、ライドシェアを事業として行うには、どちらのタイプを選択するにしろ、クリアしなければならない法的な問題点があります。

3 ライドシェアにおける法的な問題点

ライドシェアを行う事業者との関係では、以下の2点が問題となります。

- 許可が必要になるか?(道路運送法)

- 事故の際の責任分担(自賠法)

4 許可が必要になるか?(道路運送法)

(1)問題の所在

道路運送法では、「有償」で自動車を使用して人を運送する事業を旅客自動車運送事業と定義して、旅客自動車運送事業を行う場合には、国土交通大臣から許可を受けることを求めています。

この点、運送提供型ライドシェアでは、運送サービスを提供する事業者が、ユーザーに対し、有償で運送サービスを提供することになるため、旅客自動車運送事業にあたるかどうかが問題となります。

また、相乗り型ライドシェアでは、ユーザー間で費用を分担して、運転を交代するなどして目的地に向かう(お互いに運送サービスを提供する)ことになるため、運送提供型と同様に、旅客自動車運送事業にあたるかどうかが問題となり、さらに、このことがプラットフォームへの登録の是非にも影響してきます。

このように、ライドシェアでは、運送提供型であるか相乗り型であるかを問わず、旅客自動車運送事業にあたり、許可を受ける必要があるかどうかが問題となります。

(2)検討

ライドシェアが旅客自動車運送事業にあたるかについて、運送提供型と相乗り型に分けて見ていきましょう。

①運送提供型

(ⅰ)現状

運送提供型では、ユーザーから運送サービスへの対価を支払ってもらうことになるため、現状では、旅客自動車運送事業にあたると考えられています。

また、ライドシェアは、安全の確保やユーザーの保護などの観点から問題があるため、国土交通大臣も、旅客自動車運送事業にあたることを前提に、道路運送法上の規制を厳しく適用すべきとの立場を採っているものと考えられます。

そのため、仮に、許可を受けずに運送提供型のライドシェアを行ってしまうと、道路運送法違反に問われる可能性があり、その場合、

- 最大3年の懲役

- 最大300万円の罰金

のいずれかまたは両方が科される可能性があります。

このように、運送提供型のライドシェアを行う場合、少なくとも現状においては、許可を受けておくことが無難だといえるでしょう。

もっとも、許可を受けることは簡単ではなく、たとえば、二種運転免許をもっていることや、タクシー運転手の経歴があることなどといった厳しい条件をクリアしなければなりません。

また、たとえば、横浜や東京の特別区などのように特定地域・準特定地域に指定されている地域では、原則許可が禁止されています。

(ⅱ)今後の見通し

先に見たように、運行提供型のライドシェアを行う事業者は、国土交通大臣から許可を受けておくことが無難だといえますが、許可を受けること自体難しく現実的ではありません。

そのため、運送提供型のライドシェアがサービスとして浸透するためには、今後の道路運送法の規制の見直しが必要であると考えられます。

②相乗り型

相乗り型において、ドライバー(ユーザー)は、マッチングしたユーザーから支払いを受けるものの、その支払いは運送に費やしたガソリン代や高速道路料金を対象としているため、運送サービスそのものへの対価とはいえないと考えられます。

この点、グレーゾーン解消制度(計画した新規事業に適用される規制があるかどうかを照会する制度)による照会に基づき、関係省庁においても検討されましたが、同じ理由により、相乗り型は旅客自動車運送事業にあたらないとの回答がなされました。

このことから、現状において、相乗り型は、旅客自動車運送事業にあたらず、許可は不要であると考えられています。

そのため、相乗り型のプラットフォーマーは、現状において、ドライバーの登録条件として道路運送法上の許可を受けていることを課す必要はないものと考えられます。

このように、現状では、ライドシェアのタイプによって道路運送法上の許可が必要かどうかの考え方が異なりますが、少なくとも、運送提供型に関しては、許可を受けることが困難な状況であるということがいえます。

※グレーゾーン解消制度について、詳しく知りたい方は、「グレーゾーン解消制度とは?5つの活用事例と利用方法を弁護士が解説」をご覧ください。

5 事故の際の自賠法上の責任

(1)問題の所在

自動車損害賠償保障法(自賠法)では、自動車で人身事故をおこして、人に怪我を負わせるなどの損害を与えた場合には、「運行供用者」が責任を負うこととされています。

「運行供用者」とは、以下の2つの条件を満たしている者をいいます。

- 自動車の運転や走行、管理などについてコントロールできること(運行支配)

- 自動車の運行から利益を得ていること(運行利益)

ライドシェアにおいても、人身事故の発生が想定されるところ、この場合に、誰が運行供用者となるのかが問題となります。

言い換えると、運送提供型では、運送サービスを提供する事業者とプラットフォーマーのどちらが運行供用者になるのか?相乗り型では、プラットフォーマーと運転者・自動車の提供者のどちらが運行供用者になるのか?という問題です。

(2)検討

①運送提供型

運送提供型は、運送サービスを提供する事業者がユーザーに対し、自社の自動車を使って運送サービスを提供するものです。

そのため、基本的には、運行支配と運行利益の両方を満たし、運送サービスを提供する事業者は運行供用者にあたると考えられます。

他方で、プラットフォーマーは、運送サービスを提供する事業者とユーザーをマッチングさせる場を提供しているに過ぎず、自動車の運転・走行などへのかかわりが弱いため、「運行支配」は認められないと考えられます。

また、自動車の運行から利益を得ているとはいえないため、「運行利益」も認められないと考えられます。

そのため、プラットフォーマーは、原則として、自賠法上の責任を負わないと考えられます。

もっとも、プラットフォーマーと運送サービスを提供する事業者が雇用などに近いような関係性であるような場合には、プラットフォーマーに運行支配と運行利益が認められ、自賠法上の責任を負う可能性があります。

②相乗り型

相乗り型は、先に見たように、同じ目的地への移動を希望するユーザー同士をマッチングするという側面が強いサービスです。

そのため、プラットフォーマーが自動車の運転・走行などを管理しているとまではいえず、「運行支配」があるとは言えません。

また、自動車の運行から利益を得ているとは言えないため、「運行利益」も認められないと考えられます。

そのため、プラットフォーマーが自賠法上の責任を負う可能性は低いと考えられます。

この場合は、自動車を提供している者や運転者などが運行供用者になるものと考えられます。

以上のように、運送提供型においては、実際に運送サービスを提供する事業者が、相乗り型においては、自動車の提供者や運転者などが自賠法上の責任を負う可能性が高いということがいえます。

では、運送提供型・相乗り型を問わず、マッチングの場を提供するプラットフォーマーは、ドライバーとユーザーの間で起きた問題について何も責任を負うことはないのでしょうか?

6 プラットフォーマーの責任

プラットフォーマーは、マッチングの場を提供することを主なサービス内容としていますが、そのような場を提供している以上、ユーザー間で起きた問題などについて一切の責任を負わないということにはなりません。

具体的には、プラットフォーマーは、プラットフォームに登録しているユーザーやドライバーの不適切な行為について責任を負う場合があると考えられます。

たとえば、道路運送法上の許可を受けていることが必要であるにもかかわらず、無許可のドライバーを登録していたり、不適切な行為を繰り返すユーザーを黙認していたりすると、場合によっては、被害者からの損害賠償請求に応じなければならない可能性があります。

そのため、プラットフォーマーは、プラットフォームの登録者について適切に管理支配する必要があり、登録者が不適切な行為を取った場合には、すぐに適切な措置を講じられるような体制を構築しておく必要があると考えられます。

7 小括

ライドシェアは、運送提供型と相乗り型とで、サービスの内容が大きく異なってきます。そのため、事業者において注意しなければならない点に違いもあります。

事業者は、自社がどのような仕組みをもつライドシェアを行いたいのか、また、自社のサービスに適用される規制をきちんとクリアしているか、などといった点をきちんと把握しておくことが重要です。

とはいえ、ライドシェアにはまだまださまざまな課題が残されているため、今後規制が見直される可能性は十分にあります。今後の動向に注意が必要です。

8 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 「ライドシェア」とは、事業者が、自己の運転する自動車に、自動車で移動したい人を乗車させて目的地まで運送することをいう

- ライドシェアには、①運送提供型、②相乗り型の2つのタイプがある

- ライドシェアを行う事業者がクリアしなければいけない法的な問題点は、主に、①許可が必要になるか?(道路運送法)、②事故の際の責任分担(自賠法)の2点である

- 自動車を使用して人を運送する事業を有償で行う場合は、旅客自動車運送事業にあたるため、事業者は、国土交通大臣の許可を受ける必要がある

- 運送提供型では、少なくとも現状においては、許可を受けておくことが無難であるが、相乗り型では、許可は不要と考えられる

- 旅客自動車運送事業を無許可で行うと、①最大3年の懲役、②最大300万円の罰金、のいずれかまたは両方を科される可能性がある

- 自賠法上の責任を負う「運行供用者」とは、①運行支配、②運行利益の2つをいずれも満たす者をいう

- プラットフォーマーは、登録ユーザーやドライバーの不適切な行為について責任を負う場合がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。