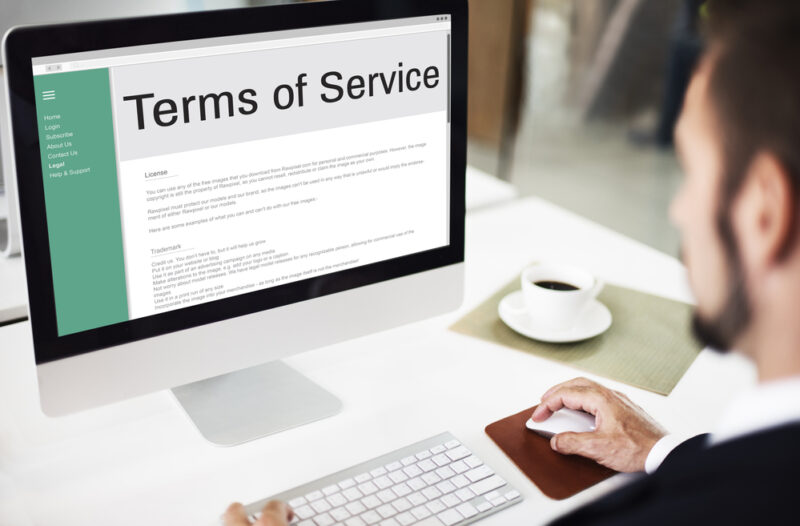

利用規約違反への制裁は?定めるべき2つの措置の有効性を徹底解説!

はじめに

利用規約を設ける際、「こういったことはしないように」という「禁止事項」を設けるのが一般的です。

もっとも、禁止事項を設けていたとしても、禁止事項に違反した場合のペナルティを設けていないと、禁止事項が形骸化するおそれがあります。

そこで今回は、利用規約における禁止事項の定め方と、利用規約に違反した人へのペナルティの有効性などについて、弁護士がわかりやすく解説していきます。

この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之

- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務

GWU Law LL.M.(知的財産法)

事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら

1 利用規約の禁止事項

ユーザーは、利用規約に「同意」したうえで、サービスの利用を開始します。

事業者は、ユーザーから利用規約への同意を得ることで、利用規約のルールにユーザーを縛ることになり、また、事業者自身も、利用規約に従った対応を取っていくことになります。

利用規約には、いくつか必ず定めるべき事項がありますが、そのうちの1つが「禁止事項」です。

「禁止事項」とは、ユーザーに対して「こういった行為は禁止する」というルールを定めた条項のことをいいます。

例えば、「LINE」では、利用規約において以下のような禁止事項を設けています。

- 法令、裁判所の判決、決定もしくは命令、または法令上拘束力のある行政措置に違反する行為

- 公の秩序または善良の風俗を害するおそれのある行為

- 当社または第三者の著作権、商標権、特許権等の知的財産権、名誉権、プライバシー権、その他法令上または契約上の権利を侵害する行為

- 当社または第三者になりすます行為または意図的に虚偽の情報を流布させる行為

- 宗教活動または宗教団体への勧誘行為

- 他人の個人情報、登録情報、利用履歴情報などを、不正に収集、開示または提供する行為

- その他、当社が不適当と判断した行為

(引用:2013年4月1日「LINE 利用規約」)

もしも、禁止事項を設けていなかった場合、どのような行為でも自由に行えることになってしまうため、トラブルや違法行為を招く可能性が高くなります。

そうしたトラブルや違法行為を防止するために、利用規約において「禁止事項」を定めるのです。

2 禁止事項違反に対するペナルティ

禁止事項を定める利用規約に「同意」を得ているとはいえ、ユーザーがそのルールを守るとは限りません。

また、禁止事項に違反した場合のペナルティを設けていないと、禁止事項が形骸化してしまうおそれがあります。

そのため、禁止事項違反に対するペナルティを設けておく必要があります。

ここでいうペナルティとしては、以下の2点が考えられます。

- 制裁措置

- 違約金支払条項

このようなペナルティを設けることで、ユーザー自身が、禁止事項を行わないように行動する抑止効果を期待できます。

(1)制裁措置

「制裁措置」とは、禁止事項に違反した者に対して行う対処ルールのことです。

例えば、LINEは利用規約において、以下のような制裁措置を定めています。

- 当社は、お客様が本規約に違反しまたは違反するおそれがあると認めた場合、あらかじめお客様に通知することなく、アカウントを停止または削除することができます

(引用:2013年4月1日「LINE 利用規約」)

このような制裁措置をあらかじめ設けることで、禁止事項に違反した場合のデメリットをユーザーに理解させ、違反行為への抑止効果を得られるだけでなく、もしもユーザーに違反行為が認められた場合に、事業者は制裁措置として定めた方法で対処することが可能となります。

多くの企業では、以下のように、段階的に制裁措置を設ける方法が採られています。

-

- 警告メールの送付

↓

-

- ユーザーのアカウントの停止

↓

-

- サービス提供の停止

↓

- 利用資格の剥奪(再登録の禁止)

このように、制裁措置を定める際には、主に、ユーザーの違反行為の程度と制裁措置の内容とのバランスをとるために、段階的に設けることが一般的といえます。

例えば、「1度だけ」他のユーザーに攻撃的なコメントを行ったユーザーに対して、いきなり利用資格を剥奪すると、ユーザーの違反行為に対し、制裁措置の内容が極めて重くなっており、釣り合っていないといえるでしょう。

以上のように、制裁措置を設けるときは、違反行為の程度と制裁措置のバランスを取る必要があるのです。

違反行為に対し、あまりにも制裁措置が重い場合には、制裁措置の有効性が認められない可能性があるため、注意が必要です。

また、ほかにも同様の行為を行っているユーザーが複数いるにも関わらず、1ユーザーにだけ重い処分を下すと、公平性が欠けているといえるため、制裁措置の適用関係についても注意する必要があります。

(2)違約金支払条項とは

「違約金支払条項」とは、契約解除などの際に発生する「違約金」について、その金額やルールを定めた条項のことをいいます。

必ず定めるべき条項ではありませんが、たとえば、最低利用期間を定めるようなサービスでは、中途解約を希望するユーザーに対して「違約金」のルールを設けることがあります。

違約金支払条項では、どのような場合にいくらの違約金が発生するのか、ということを具体的に定めます。

もしも、ユーザーが違約金が発生する行為を行った場合、事業者は違約金支払条項のルールに沿って違約金を徴収することになります。

もっとも、あまりにも高額となる違約金を定めていると、その条項そのものが無効となってしまう可能性もあるため、注意が必要です。

3 有効性が否定される理由

先に見たように、ユーザーの行為などと比較した場合に、あまりにも重すぎる制裁措置や高額となる違約金の定めは、無効となる可能性があります。

具体的には、

- 消費者契約法

- 定型約款

などにより、その有効性が否定される可能性があります。

4 消費者契約法

サービスを利用するユーザーが一般消費者である場合、利用規約は「消費者契約法」の規制を受けることになります。

(1)消費者契約法とは

「消費者契約法」とは、不当な勧誘や消費者にとって著しく不利となる契約などから、消費者を保護するための法律です。

このように、消費者にとって一方的に不利な条項は、消費者契約法により無効となる可能性があります。

(2)制裁措置の無効

たとえば、民法上の任意規定(当事者の意思により排除することができる規定)に比べ、

- 消費者の権利を制限、または、消費者の義務を加重するもの

+

- 信義則に反して、消費者の利益を一方的に害するもの

という2点をいずれも満たすような制裁措置は、消費者契約法により無効となります。

つまり、一般常識からして、消費者側に一方的に不利であることが明らかであるような条項は無効になると考えていいでしょう。

(3)違約金の限度額

消費者契約法では、消費者契約の解除に伴う損害賠償額や支払が遅延した場合の損害賠償額などについて、その上限が定められています。

具体的に、消費者契約の解除に伴う損害賠償額は、

- 消費者契約の解除理由やその時期などに類似する消費者契約において、事業者に生ずべき平均的な損害額を超える

支払いが遅延した場合の損害賠償額は、

- 支払期日の翌日から支払日までの遅延日数に応じて、未払いとなっている残高に14.6%を乗じて算出された額を超える

場合には、その超える部分が消費者契約法により無効となります。

例えば、最低利用期間3ヶ月のサービス契約において、中途解約した場合の違約金の額を「利用期間1年分に相当する金額」と定めていた場合、類似する他のサービスにおける平均的な違約金の額よりも高すぎることがわかります。

そのため、平均的な違約金の額を超えている部分については、消費者契約法により無効となるため注意が必要です。

つまり、違約金について、消費者契約法が定める上限を超える額を設けていた場合、事業者がユーザーより支払いを受けられる違約金の額は、あくまで消費者契約法が定める上限の金額までということになります。

また、ユーザーが支払いを遅延した場合においても、14.6%までの範囲であれば、未払いとなっている残高に乗じて算出した額を、日数に応じて請求することができます。

5 定型約款

利用規約が「定型約款」にあたる場合、消費者に一方的に不利となる条項は無効となります。

以下の2つをポイントとして見ていきましょう。

- 定型約款とは

- 定型約款への組み入れ否定

(1)定型約款とは

「定型約款」とは、2020年4月施行の改正民法によって追加される利用規約の新ルールです。

具体的には、以下2点の両方を満たすものは、定型約款として扱われます。

- 不特定多数の者を相手方とする取引

- 定型取引(内容の全部または一部が画一的であることが当事者双方にとって合理的なもの)において、契約の内容とすることを目的としている

この点から、オンラインサービスの利用規約などは基本的に定型約款にあたると見ていいでしょう。

なお、定型約款にあたらない利用規約は、定型約款のルールに縛られずに、これまで通りの規制を受けることになります。

(2)定型約款への組み入れ否定

利用規約が定型約款にあたる場合、消費者の利益を不当に害する条項を組み入れることはできません。

仮に、定型約款にあたる利用規約に不当条項が含まれている場合には、たとえユーザーが利用規約に同意していたとしても、不当条項に関しては、同意していないものとみなされることになります。

ここでいう「不当条項」は、以下のように定義されています。

- 消費者の権利を制限、または消費者の義務を加重する条項

- 信義則に反して消費者の利益を一方的に害するもの

この2つの両方を満たす条項は、不当条項にあたり、ユーザーにおいて「同意していない」ものとみなされます。

例えば、消費者にとって想定外であったり、消費者に不意打ちともなるような内容の制裁措置や違約金支払条項は不当条項にあたる可能性があるため、注意が必要です。

※「定型約款」について詳しく知りたい方は、「民法改正で利用規約・約款の何が変わる?定型約款3つのルールを解説」をご覧ください。

6 小括

ユーザーが利用規約に違反しないよう、適切にサービスを運営するためには、制裁措置や違約金支払条項といった抑止効果のある条項を設けることが大切です。

もっとも、制裁措置や違約金支払条項が、ユーザー側に一方的に不利となるような場合、消費者契約法や定型約款の規定により、無効になったり、組み入れを否定されることがありますので、注意が必要です。

利用規約において、制裁措置や違約金支払条項を定めるときは、ユーザーと事業者とのバランスを意識し、ユーザー側に一方的に不利とならないよう、配慮することが大切です。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- 「利用規約」とは、サービスを開始するにあたり、ユーザーに提示する利用上のルールのことである

- 禁止事項が形骸化しないよう、抑止力として①制裁措置、②違約金支払条項などのペナルティを設ける

- 「制裁措置」とは、禁止事項を定めたうえで、違反者に対して行う対処ルールのことである

- 「違約金支払条項」とは、契約解除などの際に発生する「違約金」について、その金額やルールを定めた条項のことである

- 制裁措置や違約金支払条項は、①消費者契約法、②定型約款、により有効性が否定されることがある

- ①消費者の権利を制限、または、消費者の義務を加重するもの、②信義則に反して、消費者の利益を一方的に害するものという2点をいずれも満たすような制裁措置は、消費者契約法により無効となる

- 消費者契約の解除に伴う損害賠償額が、消費者契約の解除理由やその時期などに類似する消費者契約において、事業者に生ずべき平均的な損害額を超える場合には、その超える部分が消費者契約法により無効となる

- 支払いが遅延した場合の損害賠償額が、支払期日の翌日から支払日までの遅延日数に応じて、未払いとなっている残高に14.6%を乗じて算出された額を超える場合には、その超える部分が消費者契約法により無効となる

- 「定型約款」とは、2020年4月の民法改正によって追加される利用規約の新ルールである

- 定型約款(利用規約)における不当条項に関しては、そもそも同意がなかったとみなされる

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。