その求人広告で大丈夫?知っておくべき法律上の2つのポイントを解説

はじめに

求人広告を出すときは、できるだけ魅力的な内容にして求職者の目をひきたいと考えがちですよね。

もっとも、都合がいいことだけを好きなように書いてはいけません。

求人広告には法律上のルールがあります。

ルールを守っていない求人広告は、会社としての信用を失うばかりでなく、労働者との関係でトラブルになりがちです。

そんなリスクは、可能な限り回避しましょう。

そこで今回は、

- 求人広告に最低限記載しなければならないこと

- NG表現

など、求人広告を作るときに知っておくべきポイントについて弁護士が詳しく解説します。

1 求人広告の表示に関する法律

求人広告にはどのような法律が関わってくるのでしょうか。

実は、求人広告には、「こうでなければならない」と直接ルールを定めた法律はありません。

もっとも、労働者を募集・雇用するときの法律上のルールは数多くあるので、求人広告を出すときにはこれらのルールに抵触しないようにしなければなりません。

具体的には、

以下の法律などが関わってきます。

- 職業安定法

- 労働基準法

- 男女雇用機会均等法

- 最低賃金法

- 雇用対策法

- 若者雇用促進法

求人広告に関係のある法律はこのように多く、これらの法律で定められているルールのすべてを把握するというのはちょっと大変ですよね。

求人広告を作るときに特に注意すべき点は、次の2つです。

- 求人広告に記載すべき事項

- NG表現

求人広告で守るべきこの2つのポイントについて順に解説していきます。

2 求人広告に記載すべき事項

事業者が労働者を雇用するときには、その業務内容、就業時間、賃金などの労働条件をわかりやすく求職者に示さなければならないことが職業安定法で定められています。

(1)労働者に明示すべき事項

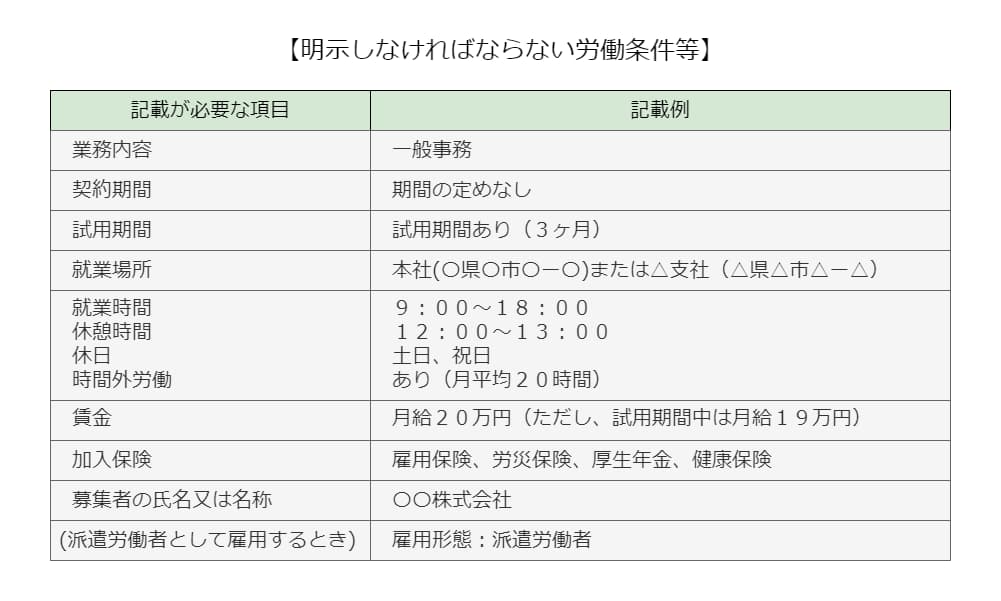

事業者が、労働者を雇用するときは、少なくとも下の図の事項を明示しなければなりません。

(2)労働条件を明示するタイミングと方法

これらの労働条件は、事業者と求職者が労働契約を結ぶ前までに明示しなくてはいけません。

その方法は、「労働条件通知書」などの書面で行うことが原則ですが、労働者が希望する場合は、電子メールを使うことも認められています(労働基準法)。

(3)求人広告に掲載すべき労働条件とは

たしかに、労働条件の明示は、事業者と求職者が労働契約を締結するまでであればいつでもOKです。

もっとも、これらの労働条件は、仕事を探している求職者が求人に応募する際に判断のもととなる重要な情報です。事業者は、求人広告においてこれらの労働条件をすべて明示しておくことが望ましいといえます。

ただし、単に求人広告と言っても、

- 新聞や雑誌

- 求人サイト

- 自社サイト

- 店舗の店先

など、掲載先の選択肢は複数あります。掲載先によっては、求人広告のスペースが十分ではないなどの理由で、労働条件のすべてを記載することができない場合もあるでしょう。

このような場合には、求人広告内に「詳細は面接時にお伝えします」などのように記載しておいて、別途明示してもかまいません。

もっとも、その場合には、面接などで求職者と最初に会うときまでに、これらの労働条件を明示したほうがいいでしょう。

このように、求人広告に掲載すべきなのは労働条件です。では、労働条件を求人広告に掲載する際に注意しなければいけないのはどういったことでしょうか。続いて、その内容や表現について注意すべきことについて解説します。

3 求人広告のNG表現

求人広告を作成するときには、その内容や表現が各法律に定められたルールに抵触しないように、また、求職者から見てわかりやすいように表現しなければなりません。

特に表現に注意すべき点は、次の3つです。

- 労働条件

- 差別的表現

- 固定残業代

4 労働条件

求人広告に、以下の労働条件を記載することは禁止されています。

- 虚偽の労働条件

- 法令違反の労働条件

(1)虚偽の労働条件

求人広告に記載されている労働条件は、もちろん虚偽のものであってはいけません。

ここでいう「虚偽」とは、求職者に明示された労働条件と就業実態が異なっていることをいいます。具体的には、以下のようなケースが「虚偽」とされます。

-

(事例①)実際にはみなし残業40時間分が含まれているが、そのことは一切求人広告には書かず、その業種での相場よりも高い基本給20万円としていた事業者の事例

求人広告では「基本給20万円」となっていたにもかかわらず、みなし残業が40時間分含まれている結果、実際の基本給は20万円よりも低いという事例です。

基本給にみなし残業が含まれていることが書かれていなければ、基本給が20万円だと求職者は誤解します。

厚生労働省の指針では、求職者に誤解を与えることのないよう、基本給、定額的に支払われる手当等を明示することがルールとされています。

なお、みなし残業や固定残業などは、特に求職者・労働者とトラブルが起こりやすい事項です。後の項目でどのような記載であればOKなのか詳しく解説します。

-

(事例②)営業の人が足りない。求人広告を出しているが、全然応募もない。今は募集していない総務と待遇面は同じだし、人気の総務という職種で求人広告を出して、応募されてから面接時に営業を提案していた事業者の事例

雇うつもりがない職種で求人広告を出してしまった事例です。このように実態のない職種で求人広告を作成することも、虚偽の労働条件に基づく求人広告となってしまいます。

どんな仕事をするのかは、求職者にとって、いくら給料がもらえるのかと同じくらい重要な事項です。今、持っているスキルを活かしたい、今後、さらにスキルアップしたいというように特定の職種で働きたい求職者がいることを事業者は理解する必要があります。

もし、求人広告を掲載し始めた時と応募されたときで、事業者側の事情が変わった結果、求めている職種が変わってしまった場合は、面接前に変更後の職種や労働条件を提案し、そのまま応募するかどうか、求職者に意志確認するようにしましょう。

事例①のように、求人広告が虚偽だったり、事例②のように、雇うつもりのない職種を求人広告に記載したりすると、職業安定法違反として、

- 最大6ヶ月の懲役

- 最大30万円の罰金

のどちらかを科される可能性があります。ご注意ください。

(2)法令違反の労働条件

求人広告に記載する労働条件は、「最低賃金法」や「労働基準法」などの法令を遵守したものでなければいけません。

①最低賃金法違反のケース

賃金については、最低限の賃金の額を定めた「最低賃金法」があり、これを下回る賃金で人を雇うことはできません。たとえ、労働者と事業者の間で最低賃金未満の賃金で合意していたとしても、その合意は無効となります。

そのため、求人広告においても、最低賃金を下回らないようにしなければいけません。

最低賃金がいくらかについては、都道府県ごとに違います。具体的な額については、厚生労働省の「地域別最低賃金の全国一覧」をご覧ください。

なお、最低賃金は、毎年10月1日前後に改定されます。最低賃金は軒並み増加傾向にあるため、最低賃金以下にするつもりはなくても、改定された結果、最低賃金を下回る金額となってしまうこともあります。ご注意ください。

②労働基準法違反のケース

労働基準法では、労働時間について、三六協定を締結しない限り

- 1週間について40時間を超えて労働させてはならない

- 1日について8時間を超えて労働させてはならない

と、定められています。

つまり、求人広告で明示されている就業時間、休憩時間、休日の記載から計算して、1週間あたりの時間と1日あたりの労働時間が、労働基準法に定められている時間を超えないように注意しなければなりません。

※三六協定について詳しく知りたい方は「「三六協定」とは?「スタートアップ労働条件」に学ぶ2つの改正点!」をご覧ください。

5 差別的な表現

求人広告では、次の法律で禁止された差別的な表現を用いないように注意しなければなりません。

- 男女雇用機会均等法

- 雇用対策法

- 労働基準法

(1)男女雇用機会均等法

男女雇用機会均等法では文字通り、性別に関する差別的な表現が禁止されています。

①性別に関する差別

性別を理由とする差別には以下のものがあります。

- 男女のいずれかを排除すること

- 条件を男女で異なるものとすること

- 採用選考において、能力・資質の有無を判断する方法や基準について男女で異なる取扱いをすること

- 男女のいずれかを優先すること

以下に具体的な事例を挙げてみましょう。

-

(事例①)男女のいずれかを求人の対象から排除する表現

・NG例:「営業マン」 → OK例:「営業職」「営業スタッフ」

・NG例:「ウエイター」 → OK例:「ホールスタッフ」

・NG例:「女性歓迎」 → OK例:「女性活躍中」

-

(事例②)条件を男女で異なるものとする表現

NG例:「営業スタッフ(男性 法人営業経験あり、女性 未経験可)」

↓

OK例:「営業スタッフ(法人営業経験者歓迎。未経験可)

②例外的に法令違反とならない例

もっとも、業務の遂行上一方の性でなければならない以下の職では、一方の性別のみを募集する求人広告を掲載しても例外的に法令違反になりません。

-

例)女優、男性モデル、現金輸送車の警備員、巫女など

また、「ポジティブ・アクション」のための女性優遇であれば、法令違反とはなりません。

「ポジティブ・アクション」とは、すでに男性と女性で格差が生じており、その格差を改善するために、事業者が女性を有利に取り扱う措置のことをいいます。

ここでいう「格差」には、女性労働者の割合が4割を下回っていることも含まれています。

そのため、この格差を解消することを目的としているのであれば、求人広告において女性を優遇することを記載してもOKです。もっとも、なぜ、女性を優遇しているかは、きちんと書かなければ、求職者にはわかりません。ポジティブ・アクションが目的である場合は、ポジティブ・アクションであることや、改善したい格差などを、求人広告に明記するようにしましょう。

③間接差別

男女雇用機会均等法では、性別を理由とする差別だけではなく、業務上の必要性なく求職者の身長・体重・体力などを採用の条件とすることや、転居を伴う転勤に応じることを条件とすることなども「間接差別」として禁止しています。

本当に求職者の身長・体重・体力、転勤などが業務上必要といえるか検討したうえで、求人広告に記載するようにしましょう。

(2)雇用対策法

雇用対策法において、募集・採用において年齢制限を設けたり、求人広告に年齢に関して差別する表現を用いることは禁止されています。

つまり、募集のときは、パートやアルバイトなど雇用形態を問わず、原則として「年齢不問」としなければなりません。

-

(事例①)

NG例:「長距離トラック運転者。重量物配送業務のため40歳以下を募集。」

↓

OK例:「長距離トラック運転者(年齢不問)。長距離トラックを運転して、札幌から大阪までを定期的に往復。資材(50㎏程度)を上げ下ろしする業務であるため、この業務を継続していくためには持久力と筋力が必要です。」

-

(事例②)

NG例:「販売スタッフ。若者向けの洋服の販売。30歳以下を募集。」

↓

OK例:「販売スタッフ(年齢不問)。主に20代をターゲットにした婦人服を接客販売。お客様をコミュニケーションをとりながら、コーディネートを提案」

もっとも、次のような場合には年齢を制限することが例外として認められます。

- 定年を上限とする場合

- 法律で年齢が制限されている場合

- キャリア形成を図るために、若年者等を期間の定めのない労働契約の対象にする場合

- 芸術・芸能の分野で必要がある場合

(例:定年が60歳で、60歳未満の人を募集)

(例:警備業務は警備業法で18歳以上という年齢制限が決まられている)

(例:35歳未満の人を募集 高卒以上・職務経験不問)

(例:演劇の子役のため、○歳以下の人を募集)

(3)労働基準法

労働基準法では、求人広告に特定の人を差別または優遇するような表現を用いることが禁止されています。

例えば、以下の表現が差別にあたります。

- 人種、民族、国家(NG例:外人、後進国)

- 部落差別(NG例:特殊部落)

- 地域(NG例:県内にお住まいの方)

- 心身の障害や身体的特徴(NG例:色盲、ブラインドタッチ)

- 性格(NG例:コミュニケーション能力が高い方)

「これが差別?」と思う例もあったかと思いますが、「差別」とは思わないで使った表現が禁止表現に該当することもあるので、注意が必要です。

6 固定残業代

「固定残業代」とは、一定時間分の時間外労働、休日労働、深夜労働に対して定額で支払われる割増賃金のことです。「定額残業代」や「みなし残業代」などさまざまな名称で呼ばれますが、その名称にかかわらず実態から判断しなければなりません。

労働条件の中でも、特に固定残業代制度は求職者から見てわかりづらく、採用後に「明示された条件と違う」とトラブルになることも多いため、記載方法には注意が必要です。

固定残業代の制度を取り入れている場合には、以下の3つの項目を記載する必要があります。

- 固定残業代を除いた基本給の額

- 固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法

- 固定残業時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨

具体的にどう記載すればいいかは、以下の事例を確認してください。

-

(事例)

NG例:基本給25万円(固定残業手当含む)

↓

OK例①:

基本給21万2000円

固定残業手当として時間外労働の有無にかかわらず、20時間分の時間外手当として3万8000円を支給20時間を超える時間外労働分についての割増賃金は追加で支給

OK例②:

基本給25万円(みなし残業として20時間分、3万8000円を含む)

※20時間を超える時間外労働については割増賃金を支給

求人広告を作るときは、記載すべき事項をもれなく記載し、その表現にも注意が必要であることを解説してきました。ここまでは、労働者を募集・雇用するときのルールについての解説でしたが、ここからはそれ以外の視点から見た求人広告の注意点についても解説します。

7 その他求人広告作成時に注意すべきこと

その他、求人広告の作成時に注意しなければいけないのは、①著作権です。

人材紹介会社や求人サイト運営会社などに求人広告を作成してもらうこともあるでしょう。このように社外の人に作成してもらった求人広告の出来が良かったからと、その求人広告の使いまわしをすると、著作権侵害になる可能性があります。

求人広告は、労働条件だけでなく、会社を紹介する文章や、会社の雰囲気を分かってもらうために、写真を用いることがありますよね。

これらの文章や写真には、文章作成者や撮影者の思いが表現されており、著作権が発生することがあります。発生した著作権という権利は、文書作成者や撮影者のものです。

著作権が発生したものを無断で使用することは著作権侵害となります。

もし、どうしても使いまわしをしたい場合は、求人広告の作成をしてもらった際の契約書を確認し、著作権がどうなっているかチェックしましょう。

もし、契約書において使いまわしがNGとなっていたり、何も記載がなければ、文章作成者・撮影者の許諾を得ることで使用可能となる場合もあります。

なお、著作権侵害のペナルティとして

- 最大10年の懲役

- 最大1000万円の罰金

のどちらかが侵害者には科せられる可能性があります。

さらに、法人に所属している個人が職務上で著作権を侵害した場合は、その法人に対しても最大3億円の罰金が科せられる可能性があります。

とても、ペナルティが重くなっているため、安易に求人広告の使いまわしはしないようにしましょう。

※著作権侵害を回避する方法について詳しく知りたい方は、「著作権侵害にならない方法は?著作物の利用の悩みを解決する5つの案」をご覧ください。

8 小括

求人広告について直接ルールを定めた法律はありませんが、事業者が労働者を募集・雇用するときに守るべき法律上のルールは数多くあります。そのため、求人広告を作成するときには、これらのルールを守らなければなりません。

法律が多くて、分かりづらいかもしれませんが、求人広告を作成する際に守るべきは、「書くべきことを書き、書いてはいけないことは書かない」です。

求人広告には、求職者が応募判断しやすいように労働条件を記載しましょう。この際、虚偽や法令違反、差別的な表現などがないよう注意し、残業代についても求職者がわかりやすいように定められた項目を記載するようにしましょう。

9 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- 求人広告について、直接規制している法律はないが、職業安定法、労働基準法、男女雇用機会均等法、最低賃金法、雇用対策法、若者雇用促進法によって、記載しなければいけない事項などが定められている

- 求人広告には、最低限①業務内容、②契約期間、③試用期間、④就業場所、⑤就業時間(休憩時間、休日、時間外労働含む)、⑥賃金、⑦加入保険、⑧募集者の氏名または名称、⑨派遣労働者として雇用するときは、雇用形態、を明示すべきである

- 求人広告には、虚偽の労働条件や法令に違反する労働条件を記載してはならず、違反するとペナルティを科される可能性がある

- 労働者の募集、採用にあたっては、性別、年齢その他によって差別や制限をしてはならないため、求人広告の表現には注意が必要である

- 固定残業代制度を採用している場合は、①固定残業代を除いた基本給の額、②固定残業代に関する労働時間数と金額等の計算方法、③固定残業時間を超える時間外労働、休日労働、深夜労働に対して割増賃金を追加で支払う旨、の3つを明示しなければならない

- 求人広告を作成するときは、他者の持つ著作権を侵害しないように注意しなければならない