SES契約は労働者派遣(偽装請負)?違法にならないための5つのポイント

はじめに

IT業界においては、どこの企業もSEの人材不足にあえでいます。

そのため、クライアント企業がベンダに対して、「御社のSEを弊社に派遣してくれないか?」と依頼して「業務委託契約」を締結し、ベンダが、クライアント企業にSEを派遣するという「SES契約」が頻繁に利用されています。

SES契約は、慢性的な人材不足に悩むIT業界においては、なくてはならない制度であり、日々当たり前のように行われています。

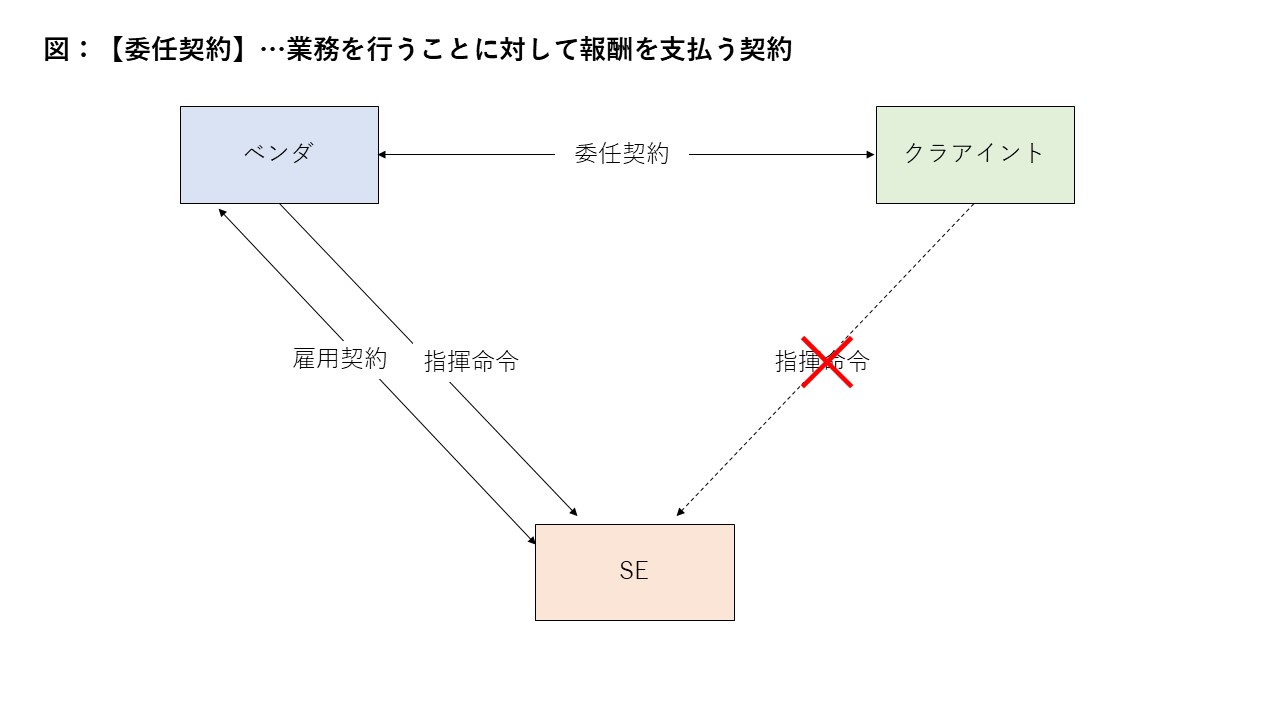

このように、SES契約の建前としては、ベンダとクライアント企業間の「業務委託契約(=委任契約)」ということになっています。

しかし他方で、実態を見ると、ベンダ(派遣元企業)が、自社従業員をクライアント企業に派遣している「労働者派遣」にも見えます。

この点、契約の実態が「労働者派遣」の状態になっている場合には、法律上、「派遣業の許可」が必要です。

それにもかかわらず、派遣業の許可を得ていない場合には、いわゆる「偽装請負」として

派遣元企業は、

- 社名公表による信用力の低下

- 最大1年の懲役or100万円の罰金

というペナルティを受けることになります。

しかしだからといって、派遣業の許可を得てビジネスをする場合、派遣元企業には、

- 派遣責任者の選任義務

- 派遣先管理台帳の作成義務

- SEを「社員」として抱えなければならない

などどといった負担が発生してしまいます。

できれば、そんな面倒なことは避けて、ビジネスを進めたいですよね。

そこで、以下では、①どういったものがSES契約ではなく、労働者派遣(偽装請負)と認定され違法になってしまうのか、その基準を解説するとともに、②可能な限り労働者派遣(偽装請負)の認定を受けないためのポイントを解説していきます。

この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之

- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務

GWU Law LL.M.(知的財産法)

事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら

1 SES契約とは

「SES契約」というのは、「System Engineering Service(システムエンジニアリングサービス)」の略で、簡単にいうと、SE(システムエンジニア)をかかえる会社が、システム開発の現場に、自社SEを送り込み、クライアント企業に常駐して働く契約です。

この契約では、「作業時間あたり○○円」といったように、SEの能力や工数、時間などによって、対価が決定される点に特徴があります。

2 法的性質

(1)SES契約は(準)委任契約

このように、SES契約は、たんに決められた時間内で、自分の専門的知見に基づく労働力を提供するだけで報酬がもらえる契約形態です。

そのため、成果物を完成したことの対価として報酬をもらう「請負契約」とは異なり、契約の種類としては「(準)委任契約」とされています。

(2)請負契約と委任契約の違い

請負契約と委任契約の大きな違いは、成果物を完成する義務を負うか否かにあります。

請負契約の場合、ベンダは、成果物をきちんと完成させ、バグのないものを納品する義務があります。

納品後、仮にバグが見つかった場合、「バグを修正して!」と請求されたらこれに対応する義務(=瑕疵担保責任)が課されるなど、ベンダの負担が非常に重い契約です。

その裏として、当然のことながら、クライアント企業がベンダに支払う報酬は、高額になる傾向にあります。

これに対して、SES契約をはじめとした「(準)委任契約」の場合、ベンダは、成果物を完成して納品する義務までは負いません。プロとして求められるクオリティの仕事をしてさえいれば、成果物が完成しなくても、原則として責任は問われません。

その反面、ベンダがもらえる報酬は低額になり、クライアント企業からみると、ベンダ側に支払う報酬をSEの人件費のみに抑えることができ、コストを削減できます。

委任契約と請負契約とでは、このような違いがありますが、いずれの契約も、ベンダ側に仕事上の「裁量」が認められており、クライアント企業からの指揮命令には拘束されない点では共通しています。

例えば、弁護士とクライアントとの契約は、委任契約とされているため、クライアントの希望は聞く必要がありますが、「〇〇時までに事務所に出社して、〇〇時まで働け!」といった指示には拘束されない、といった具合です。

(3)労働者派遣との違い

もっとも、SES契約は、委任契約という形式をとっているとはいえ、自社がかかえるSEをクライアント企業へ「派遣」していることから、「労働者派遣契約」(偽装請負)なのではないかという疑問もあります。

「労働者派遣」とは、①派遣元企業が雇用する従業員をクライアント企業へ派遣し、②その従業員はクライアントの指揮命令のもとに働く契約です。

委任・請負契約との違いは、クライアント企業からの指揮命令を受けるか否かにあります。

そのため、SES契約(業務委託契約)とは名ばかりで、実際の現場では、クライアント企業が、常駐SEに対して、「あのバグを直して」といった指示をしたり、「残業・休日出勤などをさせている」という場合には、契約書の体裁や派遣元の認識にかかわらず、「労働者派遣」(偽装請負)と認定され、違法になってしまいます。

3 ペナルティ

仮に、SES契約が「労働者派遣契約」(偽装請負)にすぎないと認定された場合、

- 誰に

- どのような

ペナルティが課されるのでしょうか?

(1)派遣元企業(ベンダ)

派遣元企業については、

- 社名公表による信用力の低下

- 最大1年の懲役or100万円の罰金

といったペナルティが用意されています。

(2)派遣先企業(クライアント)

他方で、派遣先企業への直接のペナルティは用意されていませんが、派遣元企業が摘発されてしまえば、連鎖的に、プロジェクトが頓挫してしまい、①投下した資本を回収できない、②逸失利益が生じる、といった損害を受ける可能性があります。

4「労働者派遣」(偽装請負)認定を回避するための5つのポイント

では、SES契約をする場合、どのようにして労働者派遣認定(偽装請負)を回避すればよいのでしょうか?

ポイントは、5つあります。

- SEの「業務遂行」に関して、ベンダ側が指揮・管理をしていること

- SEの「労働時間」に関して、ベンダ側が指揮・管理をしていること

- SEの「労働環境」に関して、ベンダ側が指揮・管理をしていること

- SEの「業務上のミス」に関して、ベンダ側が費用・責任ともに負担していること

- SEの「専門的知見・技術」を、クライアントから独立した立場で提供していること

(厚生労働省ガイドライン )を参照。

いずれも、指揮命令をベンダ側がする(=クライアント側がしない。)ことを前提に、具体的にどのように指揮命令をしていれば、労働者派遣(偽装請負)と認定されずに済むのかという点を指摘したものです。

次の項目から、これら5つのポイントの詳細を説明いたします。

(1)ポイント①について

SES契約が労働者派遣(偽装請負)と認定されないためには、まず、ベンダ側において(=クライアント側ではない。)、以下の項目を実施する必要があります。

ベンダにおいて、受注した業務を処理するのに必要な「SEの数等を決定」すること

【例】

⇒〇:ベンダにおいて、本件システム開発に必要なSEの数を3人と決定

×:クライアントの指示で、SEの数を3人と決定

ベンダにおいて、「実働するSEを選定 」すること

【例】

⇒〇:ベンダにおいて、本件システム開発に必要なSEは、A氏、B氏、C氏に決定

×:クライアントの指示で、SEをD氏、E氏、F氏に決定

ベンダにおいて、仕事のスピード・段取りを自社の判断で決定できること

【例】

⇒〇:ベンダにおいて「〇月〇日までには××の工程を終えること」といった決定ができること

×:クライアントの独断で、〇月〇日までに作業を遂行せよ、との決定がされていること

エ ベンダにおいて、SEへの技術的な指導、働きぶりの評価・査定をしていること

【例】

⇒〇:ベンダにおいて、A氏に対して「この点は、もっとこうした方が良い」といった指示をし、また、「A氏の評価は普通」で、「B氏は優れている」、といった査定をしていること

×:クライアントの方で、SEに対して「ここのバグは、こうしたら直るから、言ったとおりやってくれ」といった指導をし、また「A氏は優れている」が「B氏は普通」といった査定をしていること。

(2)ポイント②について

次に、ベンダ・クライアント間において、以下の項目を実施する必要があります。

ベンダとクライアント間において、事前に、SEが作業する具体的な日時(始業及び終業の時刻、休憩時間、休日等)について、打ち合わせを実施すること

【例】

⇒〇:ベンダ・クライアント間において、「SEの就業時間は、10:00~19:00、休憩時間は、13:00~14:00」などといった形で打ち合わせを実施していること

×:ベンダ・クライアント間において、上記のような話し合いを実施せず、クライアントの一方的な都合で就業時間などを決めていること

ベンダとクライアント間の契約書の中に、「SEは、仕事中、クライアントから直接指示を受けない」という規定を置くこと

【例】

⇒〇:SES契約書の中に、「甲(ベンダ)は、本件業務を遂行するにあたり、現場責任者1名及び現場担当者1名を選任するものとする。乙(クライアント)は、甲に対する事務連絡等については、当該現場責任者に対してのみ行うものとする。」といった趣旨の一文を入れる。

×:SES契約書の中に、上記の記載がない、あるいは、「甲(ベンダ)は、乙の指示に従うものとする」といった記載がされている。

「イ」の契約条項に従い、ベンダ側の現場責任者を通じて具体的に指示を行うこと

【例】

⇒〇:ベンダにおいて、現場担当者B氏ではなく、現場責任者A氏に対して、「〇〇の点を、△月△日までに、終わらしてくれ。」といった指示を出している

×:クライアントにおいて、現場担当者B氏に直接、「〇〇をこうしてくれ。△△を□月□日までに終わらしてくれ。」といった指示を出している

(3)ポイント③について

ベンダにおいて(=クライアントではない。)、以下の項目を実施する必要があります。

ベンダにおいて、SEの事業所への入退場、服装、職場の秩序維持のためのルール等の決定・管理を行うこと

【例】

⇒〇:ベンダにおいて、「スーツの着用義務はない。基本的には、クライアント側の職務規律に従う。」といったルールを作成・運用している

×:クライアントにおいて、「SEはスーツを着用する義務あり。当社の職務規律に従うこと」とったルールを作成し、運用している。

ベンダにおいて、SEらの勤務場所、現場責任者等の決定・変更を行うこと

【例】

⇒〇:ベンダにおいて、①SEは〇〇で勤務すること、②現場責任者は、B氏とするなどの決定をしている

×:クライアントにおいて、①SEは、△△で勤務すること、②現場責任者はC氏とする、などの決定をしている

(4)ポイント④について

ベンダ・クライアント間において、以下の項目を実施する必要があります。

業務の処理に要する資金について、すべてベンダの責任の下に調達して、支払いをしていること

【例】

⇒〇:ベンダの責任・負担において、システム開発に要する資金1000万円を調達・支弁している

×:クライアントの責任・負担において、上記資金を調達・支弁している

ベンダのミスが原因でクライアントに損害が生じた場合には、ベンダが賠償責任を負う旨の規定がSES契約書に置かれていること

【例】

⇒〇:ベンダとクライアント間のSES契約書の中に、「甲(注:ベンダ)は、自己の責めに帰すべき事由に基づいて、乙(注:クライアント)に損害が発生した場合には、それによって生じた損害を賠償する責任を負うものとする。」との規定が置かれていること

×:SES契約書の中に、上記の規定がないこと

(5)ポイント⓹について

最後に、ベンダ・クライアント間において、以下の項目を実施する必要があります。

業務の処理自体に直接必要とされる機械、資材等をクライアントから借り入れたり、購入したりする場合は、SES契約書とは別に、「賃貸借契約書」などの契約書を作成していること(=この場合、合計2枚の契約書が必要)

【例】

⇒〇:ベンダ・クライアント間において、①SES契約書を交わし、かつ、②賃貸借契約書を作成して、その中に「乙(注:クライアント)は、甲(注:ベンダ)に対して、本件業務を処理するのに必要な機械・資料その他の資材を貸渡すものとする。」との規定を設けていること

×:SES契約書とは別個に、上記賃貸借契約書を作成していないこと

業務を行う場所の「賃貸料」・「光熱費」などの間接経費について、SES契約書中に①その費用負担の所在や、②「乙(注:クライアント)は、甲(注:ベンダ)に対して、作業場の利用を認める」旨の規定を設けていること(=この場合、SES契約書1枚で足りる。)

【例】

⇒〇:ベンダ・クライアント間において、SES契約書を交わし、その中に「乙(注:クライアント)は、甲(注:ベンダ)に対して、本件業務を処理するのに必要な施設・場所等の利用を認めるものとし、この場合の利用料については、〇〇円とする」の規定を設けていること

×:SES契約書の中に、上記記載がないこと

(6)小括

SES契約が労働者派遣(偽装請負)と認定され違法にならないためには、以上解説した5つのポイントを「すべて」遵守する必要があります。

これらをきっちり守ってSESを運用していれば、基本的には、違法(偽装請負)とされることはないでしょう。

とはいえ、これらをすべてキチンと守りながらビジネスを進めるのは、簡単ではありません。

何より、「当社で行っているSES契約は、本当にこの運用で丈夫なのか?」「偽装請負だとして違法にならないか?」という不安を常に抱え続けます。

それなればひるがえって、一案として、労働者派遣業の許可をとってしまい、正々堂々と労働者派遣の形でSESを運用するのもアリですね。

5 まとめ

最後に、これまでに解説してきたポイントをまとめると、以下のようになります。

- SES契約の契約形態としては、(準)委任契約とされている

- ただし、契約書の体裁にかかわらず、運用によっては「労働者派遣(偽装請負)」と認定されるリスクあり

- 請負契約は、仕事の完成が必要だが、(準)委任契約(SES契約)ならば、仕事の完成は不要

- 請負・(準)委任契約と労働者派遣との違いは、クライアント企業にSEへの指揮命令があるか否か

- 労働者派遣(偽装請負)で違法と認定された場合のペナルティは、派遣元・派遣先で違う

- 派遣元企業(ベンダ):①社名公表、②最大1年の懲役、100万円の罰金

- 派遣先企業(クライアント):直接のペナルティはない。ただし、プロジェクトとん挫による損害あり

- SES契約が労働者派遣と可能な限り認定されないためには、5つのポイントを守る必要がある。

- ポイント①:SEの「業務遂行」に関して、ベンダ側が指揮・管理をしていること

- ポイント②:SEの「労働時間」に関して、ベンダ側が指揮・管理をしていること

- ポイント③:SEの「労働環境」に関して、ベンダ側が指揮・管理をしていること

- ポイント④:SEの「業務上のミス」に関して、ベンダ側が費用・責任ともに負担していること

- ポイント⑤:SEの「専門的知見・技術」を、クライアントから独立した立場で提供していること

- 5つのポイントを全て守るのが難しい場合には、労働者派遣業の許可をとってビジネスをするのもアリ

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。