ブロックチェーン・仮想通貨ビジネスに関する5つの法律規制を解説!

はじめに

ブロックチェーンを使ったビジネス、特に、仮想通貨ビジネスを始める際には法律(ルール)や金融庁による規制の動向が気になりますよね。

結論を先にいいますと、ブロックチェーンの技術自体に法律上の縛りはありません。

もっとも、ブロックチェーンを実装したプロダクトの提供や、仮想通貨を使った取引をする際には、さまざまな法律や金融庁による規制がかかってきます。

そこで今回は、「ブロックチェーン・仮想通貨」を活用したビジネスを始める際に事業者が知っておくべき法律規制や、仮想通貨まわりを管轄する「金融庁」による規制の全体像について、弁護士が網羅的に解説していきます。

1 ブロックチェーン、仮想通貨とは?

(1)ブロックチェーンとは?

「ブロックチェーン」とは、ざっくりいうと、「取引履歴を管理する技術・台帳」のことをいいます。取引履歴のことを「トランザクション」といい、複数のトランザクションがまとめられたものを「ブロック」といいます。そして、ブロックが連なるように保存された状態を「ブロックチェーン」といいます。

たとえば、A社を売主、B社を買主として、両社の間に商品を継続的に売り買いする契約が結ばれているとしましょう。商品代金は、B社の口座からA社の口座に振り込む方法により支払われることが一般的です。この場合、銀行がA社やB社に代わって台帳を作成・保存することで、両社の間の取引履歴について正確性と機密性が確保されています。

これを、商品代金が振り込まれる都度に、その情報(日付や金額など)が刻まれた「ブロック」が置かれていくものとしましょう。支払いがある都度、そのブロックが追加され「チェーン」を形成していくことになります。A社・B社いずれもこのブロックを確認することにより送金と受領の確認をとることができます。

チェーンを暗号化することによってセキュリティが確保されるため、ブロックとして追加された後は誰をもってしても記録を変更することはできません。仮に暗号を避ける方法を見つけられたとしても、すべての関係者が記録を確認できるため、誰にも気付かれることなくブロックを変更することは限りなく不可能に近いです。

このように、ブロックチェーンは、当事者がトランザクションを共有・監視しあうことにより、取引の正当性を担保する仕組みのことをいうのです。

そして、このようなブロックチェーン技術が多くの場合に使われているものとして、「仮想通貨」があります。

以下で、見ていきましょう。

(2)仮想通貨とは?

「仮想通貨」とは、インターネットを通じてユーザー間でやりとりされる通貨のことをいい、中央銀行などの発行主体や管理者が存在することなく、仮想通貨取引所を介して円やドルなどの法定通貨に交換できるものをいいます。代表的な仮想通貨として、ビットコインやイーサリアムが挙げられます。

改正資金決済法は、「仮想通貨」を以下の2種類に分けて定義しています。

- 1号仮想通貨:不特定の者を相手として、物の売買に使用できるもの(財産的価値)

- 2号仮想通貨:1号仮想通貨と交換できるもの

なお、2号仮想通貨は1号仮想通貨から派生する通貨であるため、一般的に「仮想通貨」という場合は1号仮想通貨と考えて頂いて構いません。

昨今、以上のようなブロックチェーンを使った仮想通貨ビジネスが世の中を賑わせていますが、ブロックチェーンや仮想通貨ビジネスに対して現状どういった法規制がされているのでしょうか。まずはブロックチェーンに対する法律規制から見ていきましょう。

※仮想通貨の定義について詳しく知りたい方は、「仮想通貨の法律規制とは?仮想通貨法6つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。

2 ブロックチェーン自体への法律規制

ブロックチェーンは、既に見てきたように取引履歴を管理する技術のことをいい、いわゆる商業帳簿や不動産・会社に係る登記簿のようなものです。そのため、ブロックチェーンそのものは自由に作成することができます。

もっとも、ブロックチェーンにより記録される取引の当事者に対しては、その取引自体に対する一定の法規制が課される可能性があります。

このように、ブロックチェーンそのものに対しては現状法律規制は存在しませんが、ブロックチェーンを使ったビジネスなどに対しては、一定の法律規制が課されることがあります。

それでは、ブロックチェーンを使ったビジネスが法律上問題となるのはどのような場合なのでしょうか。以下で具体的に見ていきましょう。

3 法律が特に問題となるブロックチェーン・仮想通貨ビジネスの事例

ブロックチェーン・仮想通貨を使ったビジネスは数多く存在しますが、どのような場合に法律が問題となるのでしょうか。この点、以下のようなケースにおいて法律が特に問題になってきます。

- 仮想通貨取引所の運営

- ICO(Initial Coin Offering)を行う場合

- ウォレット事業を行う場合

- マイニング事業を行う場合

- ブロックチェーンゲームを運営する場合

次の項目から、順番に見ていきましょう。

4 仮想通貨取引所の運営

(1)仮想通貨取引所とは?

仮想通貨を買いたい・売りたい人は、まず仮想通貨の売り手・買い手を見つけるところから始まります。もっとも、その都度売り手や買い手を探さなければならないということになると非効率であるうえ、売買の相手方を見つけることができずに、売り買いができないといった可能性もあります。

「仮想通貨取引所」はこのような人に代わって売り手や買い手を見つけ、マッチングさせる機能をもっています。

そして、仮想通貨取引所は改正資金決済法上の仮想通貨交換業に該当することから、仮想通貨交換業の規制を受けることになります。

それでは、仮想通貨交換業の規制について、以下で具体的に見てみましょう。

(2)仮想通貨交換業の規制

仮想通貨交換業に対する規制は、以下のように2つの局面に分けて考えるとわかりやすくなります。

- 仮想通貨交換業の登録申請

- 仮想通貨取引所の運営

以下で、詳しく見ていきましょう。

(1)仮想通貨交換業の登録申請

仮想通貨取引所を運営するためには、「仮想通貨交換業の登録」を受けなければならず、そのための登録申請をする必要があります。

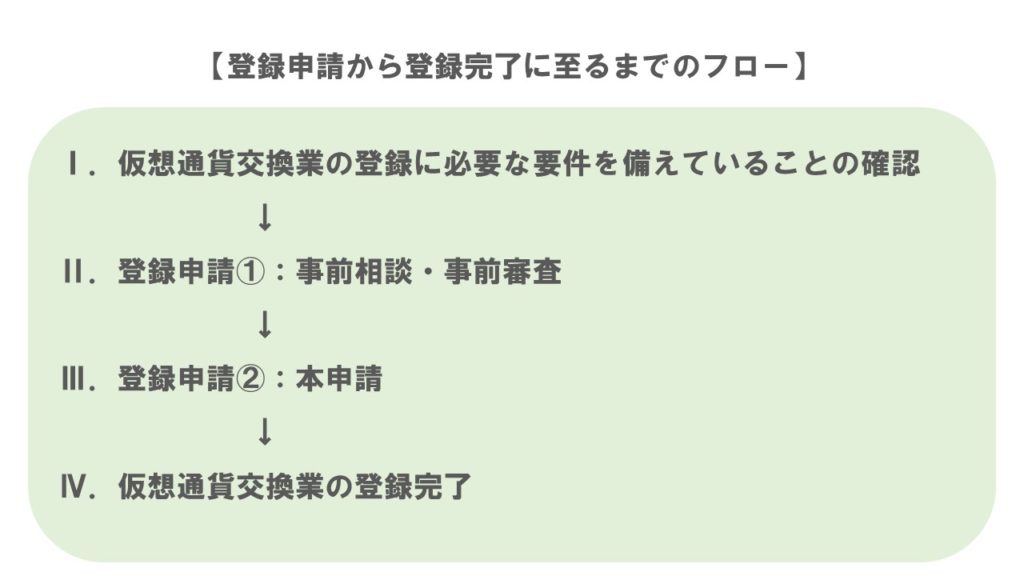

以下は、仮想通貨交換業の登録を申請し、登録が完了するまでのフローです。

それぞれのステップについて、簡単に見ていきましょう。

Ⅰ.仮想通貨交換業の登録に必要な要件を備えていることの確認

仮想通貨交換業の登録を受けようとする事業者は、以下の要件を備えている必要があります。

- 組織的な要件

- 財産的な要件

- 業務遂行に関する要件

- 法令遵守に関する要件

- 商号についての要件

- 他事業についての要件

このように、仮想通貨交換業の登録を受けるためには、その事業者が株式会社であることや、資本金が1,000万円以上であることなどが求められます。また、仮想通貨交換業を適正かつ確実に運営するための社内体制が整備されていることも必要になってきます。

仮に、これらの要件を備えていない事業者が登録申請をしてもその事業者は登録を受けることができません。

※仮想通貨交換業の登録要件について、詳しく知りたい方は「仮想通貨交換業の登録方法は?申請の要件や4つの手順を弁護士が解説」をご覧ください。

Ⅱ.登録申請①:事前相談・事前審査

Ⅰに挙げた要件をすべてみたしている事業者は、本申請をする前に事前相談をしたうえで事前審査を受けることになります。

具体的には、自社の所在地を管轄する財務局に仮想通貨交換業の登録を受けたい旨を伝えると、あらかじめ準備すべき書類を指定されます。そして、指定された書類がすべて揃った段階で、財務局の担当者と面談(事前相談)を行うことになります。

事前相談後、財務局より本申請のための申請書と審査内容に関する166項目のチェックリストが渡されますので、これに従い申請書を作成します。

本申請をする際には、申請書とは別に社内規定を作成・提出しなければなりません。

本申請に係る申請書と必要書類(社内規定など)を提出すると、担当者による事前審査が行われます。この事前審査を通過することによって、はじめて本申請をすることができます。

もっとも、事前相談から事前審査を通過するまでは平均して3~4か月かかりますので、その点も念頭に置いて事前相談に行くことをおすすめします。

Ⅲ.登録申請②:本申請

本申請をするためには、申請書とは別に誓約書や定款、株主名簿など実に多くの書類を提出しなければなりません。

申請は、書面によるかもしくは電子申請システムにより行うことになっています。

Ⅳ.仮想通貨交換業の登録完了

本申請後、申請内容に問題がなければ無事に登録を受けられることになりますが、ここで注意しなければならないのが、事前審査から登録が完了するまでの所要期間です。

現状、仮想通貨交換業の登録申請をしている事業者数は、100社を超えており、金融庁は審査に追われているような状況です。

そのため、登録が完了するまでは、登録申請を行ってから約8か月~1年かかるものと考えておくのがよいでしょう。

このように、仮想通貨交換業の登録にあたっては、登録を受けるための要件が厳格であるうえ、多岐にわたる申請書類の準備・登録完了までの期間など、非常に高いハードルをクリアしなければなりません。

※仮想通貨交換業の登録申請について詳しく知りたい方は、「仮想通貨交換業の登録方法は?申請の要件や4つの手順を弁護士が解説」をご覧ください。

(2)仮想通貨取引所の運営

登録を受けるための高いハードルをクリアすると、その事業者は晴れて登録交換業者として事業を運営することができます。

もっとも、登録を受けさえすれば、あとは自由に仮想通貨交換業を展開していけるというわけではありません。登録を受けた後は、仮想通貨交換業者として以下の規制を課されることになります。

- 行為規制

- 監督規制

- マネロン規制

以下で、順番に見ていきましょう。

①行為規制

仮想通貨交換業者は、以下のことを遵守しなければなりません。

- 名義貸しの禁止

- 情報の安全管理義務

- 委託先に対する指導

- 利用者の保護等に関する措置

- 利用者財産の管理義務

- 指定仮想通貨交換業務紛争解決機関との契約締結義務など

これらの事項の中でも、特に、利用者情報を安全に管理するための体制構築を求める「情報の安全管理義務」や投資家に必要な情報の説明・提供を求める「利用者の保護等に関する措置」は重要です。

また、利用者から預かったお金・仮想通貨を適切に管理するための「利用者財産の分別管理義務」も極めて重要な義務です。

②監督規制

仮想通貨交換業者に対する監督規制としては、以下6つの規制があります。

- 帳簿書類の作成・保存義務

- 報告書の提出義務

- 立入検査等

- 業務改善命令

- 登録の取消等

- 登録の抹消

ここでは、帳簿書類の作成や報告書の提出など、当たり前とも思えることを仮想通貨交換業者に対して義務付けています。また、一定の場合には、管理当局に対し立入検査を実施したり、業務改善命令を発する権限が与えられています。

③マネロン規制

「マネーロンダリング(マネロン)」とは、犯罪により得た金銭を複数の口座を用いて転々と移動させ、その金銭がどこから出たものなのか、また、その利益を受けた者が誰なのかをわからなくしてしまうことをいいます。

このようなマネロンを防止することを目的として一定のルールを設けているのが犯収法という法律です。具体的には、犯収法の規制対象である「特定事業者」に新たに仮想通貨交換業者を追加し、以下の義務を課しています。

- 口座開設時における取引時確認義務

- 確認記録・取引記録等の作成・保存義務

- 疑わしい取引の届出義務

- 社内管理体制の整備

このように、犯収法は利用者と本人の同一性確認、取引内容の記録化や疑わしい取引の届出などを仮想通貨交換業者に義務付けることで、マネロンを防止することを目的としています。また、これらの義務をきちんと果たすことができるように社内管理体制を整備することが求められます。

以上からわかるように、仮想通貨交換業者は登録を受けた後もさまざまな法規制を課されます。これらの法規制に加え、登録申請時に必要とされる「財産的な要件」も引き続き備わっていなければならないことは言うまでもありません。

また、金融庁が先日公表した「中間とりまとめ」によれば、これから新規で登録申請をする事業者に対しては、登録審査を強化することに加え、立入検査を実施することとされています。具体的には、利用者保護を優先した態勢になっているかどうかを確認するためのエビデンスの提出、役職員によるヒアリングの実施などが挙げられています。

さらに、登録を既に受けている事業者に対しても、リスク管理やコンプライアンス部門、内部監査部門など、登録後の状況に応じた内部態勢が不十分であるという現状を踏まえ、適宜立入検査を実施し、場合によっては必要な行政対応を行っていくとしています。

このように、仮想通貨交換業に関しては、登録審査面・登録後の内部管理面においてさらに厳しい規制がかけられていくものと考えられます。

※仮想通貨交換業の法律規制について詳しく知りたい方は、「仮想通貨交換業の法律規制とは?改正資金決済法を弁護士が5分で解説」をご覧ください。

※仮想通貨交換業に対する金融庁のスタンスを詳しく知りたい方は、「金融庁「中間とりまとめ」からわかる交換業の実態を5つの視点で解説」をご覧ください。

5 ICO(Initial Coin Offering)を行う場合

「ICO(Initial Coin Offering)」とは、企業が発行する「トークン(独自の暗号通貨)」を投資家に仮想通貨(ビットコインなど)で購入してもらうことにより資金調達する方法をいいます。企業は、投資家から支払われた仮想通貨を仮想通貨取引所で現金に換金することにより資金を調達することになります。ICOの仕組みは、以下の図のようになります。

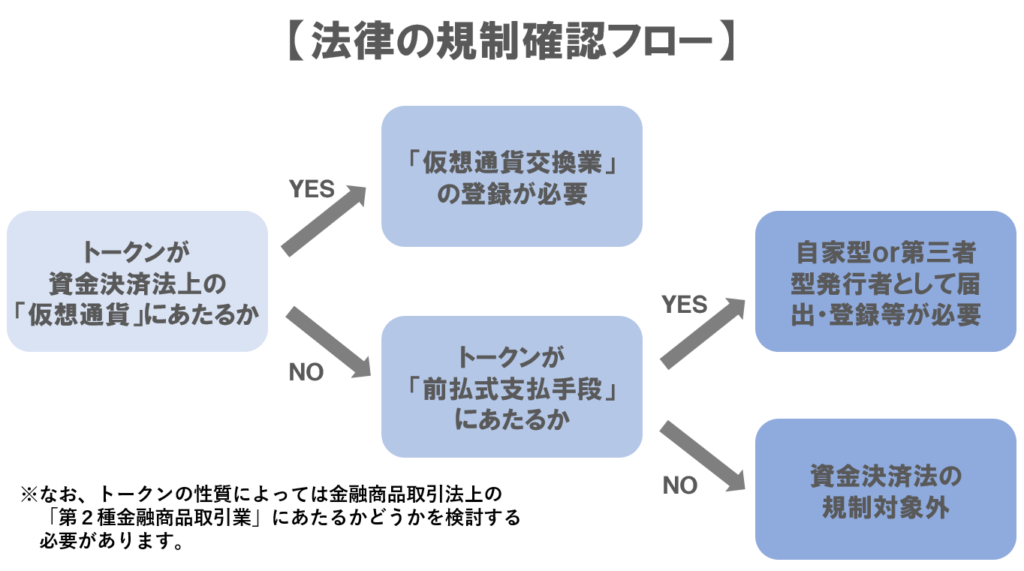

このような仕組みをもつICOですが、企業が発行するトークンの性質次第では、いくつかの法律規制の対象になる可能性があります。

具体的には、以下のフローにしたがって、法律規制の対象となるかどうかを検討していくことになります。

以上のように、独自トークンを発行する形でICOを実施する場合には、主に、以下の法律規制を検討する必要があります。

- 改正資金決済法上の「仮想通貨」にあたるか?

- 改正資金決済法上の「前払式支払手段」にあたるか?

- 金商法上の「ファンド規制」の対象にならないか?

以下で、順番に見ていきましょう。

(1)改正資金決済法上の「仮想通貨」にあたるか?

まず始めに検討しなければならないのは、発行するトークンが改正資金決済法上の「仮想通貨」にあたるかという点です。

発行するトークンが改正資金決済法上の「仮想通貨」にあたり、その仮想通貨を用いて一定の事業をする場合には、「仮想通貨交換業の登録」を受ける必要があります。

この点、仮想通貨交換業の登録を受けるための審査は非常に厳しく、特にスタートアップ企業などでは審査に通る可能性は極めて低いため、注意が必要です。

それでは、改正資金決済法は「仮想通貨」をどのように定義しているのでしょうか。以下で、確認しましょう。

- 物品の購入・借受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価を弁済するために不特定の者との間で使用できること(不特定性)

- 不特定の者を対象として売買できる財産的価値をもつこと(財産的価値)

- 電子機器その他の物に電子的方法によって記録され、電子情報処理組織を使って移転できるものであること(電子的記録)

- 日本通貨・外国通貨、通貨建資産でないこと(非法定通貨)

これらをまとめると、発行するトークンに「不特定の者との間で物を売買する際に使うことができる財産的価値をもつ」性質が認められれば、そのようなトークンは「仮想通貨」にあたるといえます。

そのため、ICOを実施する企業は、その際に発行するトークンをいかに「仮想通貨」にあたらないように設計するかが重要なカギとなってきます。

ここで「仮想通貨」にあたらないトークンを設計できたとしても、次に検討しなければならないことがあります。それは、発行トークンが「前払式支払手段」にあたるかどうかという点です。以下で、見ていきましょう。

(2)改正資金決済法上の「前払式支払手段」にあたるか?

「前払式支払手段」とは、以下の3つの要件をすべてみたすもののことをいいます。

- 金額or数量が記載・記録されていること(価値の保存)

- 金額や数量に対応する対価を得て発行されること(対価性)

- 支払いなどに使用できること(権利行使)

これらをまとめると、前払式支払手段とは、「あらかじめ利用者がお金を支払って購入(チャージ)し、その後商品・サービスに対する支払いに使うもの」のことをいいます。私たちが日頃よく使うSuicaや電子マネーは、まさに前払式支払手段にあたります。

仮に、発行するトークンが「前払式支払手段」にあたると、

- 表示義務

- 供託義務

- 行政への継続的報告義務

- 払い戻し義務

といった義務が事業者に課せられます。

これらの義務の中でも特に供託義務は厳しい内容になっており、最低でも500万円以上の額を供託しなければなりません。

スタートアップなど財務的基盤の弱い事業者にとっては、極めて負担が重いため、「前払式支払手段」にあたらないようにトークンを設計することが求められます。

以上のとおり、主に改正資金決済法との関係で問題となる点について見てきましたが、同法のほかにも検討しなければならないのが金商法上の「ファンド規制」です。

最後に見ていきましょう。

(3)金商法上の「ファンド規制」の対象にならないか?

「ファンド」とは、多くの投資家から集めた資金を元手に事業や有価証券に投資を行い、その後、利益を投資家に分配する仕組みのことをいいます(集団投資スキーム)。

ファンド規制は、本来、【①投資家からお金を集める⇒②それを元手に事業を行う⇒③利益が出たら投資家に分配する】というモデルを対象としています。

そのため、ICOにおいて【①投資家から「トークンの購入」という形で投資を受ける⇒②それを元手に事業を行う⇒③トークンの持分比率などに応じて利益を分配する】というモデルを採っている場合には、ファンド規制の対象になるかどうかを検討する必要があります。

仮に、ファンド型トークンがファンド規制の対象になる場合、「第2種金融商品取引業」の登録を受ける必要があります。くわえて、金融商品取引業者として以下のような規制が課せられます。

- 広告規制

- 説明義務

- 契約締結前交付書面

- 禁止行為

- 損失補てんなどの禁止

- 行為規制

もっとも、仮想通貨交換業と同様に、第2種金融商品取引業の登録を受けることは簡単でなく、特にスタートアップにとっては、事実上不可能であるということがいえます。

そのため、ICOを実施する企業は、ファンド規制の対象にならないようにスキームを設計する必要があります。

なお、先日開かれた金融庁研究会(第10回目)によれば、金融庁はICOの際に発行されるトークンを投資性の有無によって分類しているように思われます。そのため、発行するトークンに投資性が認められる場合(セキュリティトークン)、ファンド規制の対象になる可能性が高いということがいえます。

以上に見てきたように、ICOを行う際には、その際に発行するトークンの設計が極めて重要なポイントになってきます。トークンの設計によっては、ICOを諦めざるを得ないことにもなりかねませんので、慎重に検討・設計などを進めていくことが大変重要です。

※ICOの法律規制について詳しく知りたい方は、「ICOの8つの法律規制と合法的資金調達のやり方とは?弁護士が解説」をご覧ください。

※金融庁のセキュリティトークンへの規制動向について詳しく知りたい方は、「金融庁「第10回目仮想通貨研究会」の8つのポイントを弁護士が解説」をご覧ください。

6 仮想通貨ウォレット事業を行う場合

「仮想通貨ウォレット」とは、仮想通貨の保管・送金を可能にする「財布」のことをいいます。このウォレットを事業として提供する場合、主に改正資金決済法との関係で以下の2つの規制を検討する必要があります。

- 仮想通貨交換業の登録

- 資金移動業の登録

以下で、順番に見ていきましょう。

(1)仮想通貨交換業の登録

ウォレットには、仮想通貨の保管・送受信のみしか行えないものもありますが、中には他の仮想通貨との交換が可能なものも存在します。他の仮想通貨との交換が可能な場合、仮想通貨取引所が業務として行う仮想通貨同士の交換と性質上類似しています。

そうすると、仮想通貨交換業の登録を受けている仮想通貨取引所と同じように、ウォレット事業者についても仮想通貨交換業の登録が必要になるのではないか、という問題がでてきます。この問題を考えるにあたっては、上記のように他の仮想通貨と交換ができるウォレット事業が仮想通貨交換業にあたるのか、という点を検討する必要があります。

改正資金決済法は、仮想通貨交換業を以下のように定義しています。

- 仮想通貨の売買や交換

- 「①」の媒介、取次または代理

- 「①・②」に関する利用者の金銭または仮想通貨の管理

これらのことを事業として行う場合には、仮想通貨交換業の登録が必要になります。

以上の定義からすると、他の仮想通貨と交換ができる性質をもつウォレット事業は「①」に該当することになり、仮想通貨交換業の登録を求められる可能性があります。

(2)資金移動業の登録

ウォレット事業者は、自社が提供するウォレットで利用者の仮想通貨を保管します。そして、利用者から依頼があれば、保管されている利用者の仮想通貨を他のウォレットに送金することもあります。もっとも、このような業務は私たちが日常的に利用している「銀行」の業務と似ています。

銀行業務は、多くの利用者からお金を預かったり、または、他の金融機関に送金したりといったように極めて大きな責任が伴う業務です。そのため、銀行業務を行う場合には、「資金移動業の登録」が必要になります。

そこで、銀行業務に似たウォレット事業を行う事業者にも「資金移動業の登録」が必要になるのではないかという問題が出てきます。

この問題を考えるにあたっては、仮想通貨の「資金」該当性を検討する必要があります。

「資金」とは、「お金(法定通貨)」や「現金化が簡単な預金」のことをいい、価格におけるボラティリティ(変動性)があるものや現金化が簡単でないものは資金にあたらないとされています。

このことからすると、ビットコインなどの仮想通貨は法定通貨(FIAT)ではない、などの理由から、基本的には資金にあたりません。そのため、ウォレット事業を行うにあたり、資金移動業の登録は不要です。

もっとも、ステーブルコイン(ボラティリティがほとんどない仮想通貨)のように法定通貨としての実態があるといえるものや、実質において現金を移動しているのと同視できるような場合には、「資金」とみなされる可能性もありますので、注意が必要です。

以上のように、ウォレット事業は基本的に仮想通貨交換業や資金移動業にあたらないため、登録を受ける必要はありません。ですが、例外的なケースがあることに注意する必要があります。

※仮想通貨ウォレット事業に対する法律規制について詳しく知りたい方は、「仮想通貨ウォレット業者に対する2つの法律規制を弁護士が詳しく解説」をご覧ください。

7 仮想通貨マイニング事業を行う場合

「仮想通貨マイニング」とは、ざっくりいうと、仮想通貨取引を承認する作業のことをいいます。たとえば、AさんがBさんに対して一定の仮想通貨を送金したとしましょう。この場合に、マイニング事業者はAさんとBさんの仮想通貨取引に関するデータが本当に正しいものかどうかを検証します。そのうえで、正しいデータを暗号化してブロックに保存するための計算作業を行うわけです。このような作業がなされることにより、仮想通貨が不正に送金されていないか、また、改ざんなどがされていないかを確認することもできます。マイニング事業者は、この計算作業に対する報酬を仮想通貨を購入することができます。

現在のところ、マイニング自体は法律規制の対象となっていません。また、マイニング事業者が作業の報酬として得た仮想通貨を仮想通貨取引所などで円などの法定通貨に換金したり、他の仮想通貨と交換することも法律規制の対象とはされていません。

もっとも、場合によっては、以下の法律規制を検討しなければならないことに注意が必要です。

- 改正資金決済法上の「仮想通貨交換業の登録」

- 金商法上の「ファンド規制」

以下で、順番に見ていきましょう。

(1)改正資金決済法上の「仮想通貨交換業の登録」

仮想通貨マイニング事業は、既に見たように計算作業を主な内容としており、仮想通貨の売買や交換などを業務内容としているわけではありません。

ここでいまいちど、仮想通貨交換業の定義について、確認しておきましょう。

-

- 仮想通貨の売買や交換

- 「①」の媒介、取次または代理

- 「①・②」に関する利用者の金銭または仮想通貨の管理

+

- 「①~③」を「事業」として行うこと

これらの定義からもわかるように、マイニング事業は仮想通貨交換業にはあたりません。

もっとも、作業の報酬として得た仮想通貨を売買したり、他の仮想通貨に交換することを「事業として」行う場合には、仮想通貨交換業に該当することになりますので、注意が必要です。

(2)金商法上の「ファンド規制」

「ファンド」とは、

-

- 多くの投資家から出資を受ける

↓

-

- 出資金を元に事業を行ったり、有価証券に投資する

↓

- そこから得た利益を投資家に分配する

といった仕組みのことをいいます(「集団投資スキーム」といいます)。

通常このような仕組みをもったスキームは、金商法上のファンド規制の対象になります。

ファンド規制の対象になると、その事業者は「第2種金融商品取引業」の登録を受けなければなりません。

これをマイニング事業について見てみましょう。マイニングは個人が行うソロマイニングとは別に集団で行う「マイニングプール」があります。マイニングプールは、その管理者を報酬の受取人とし、マイニングに成功した場合に、その報酬を各自の仕事量に応じて、分配する仕組みになっています。現在の日本では、このマイニングプールを規制する法律はありません。

もっとも、マイニングプールは、

-

- マイニングプールの参加者を募る(設備投資)

↓

-

- 出資を受けた設備などを使ってマイニング事業を行う

↓

- マイニング事業によって得た利益(報酬)を出資者に分配する

といった仕組みになっています。

このような仕組みは、集団投資スキームに似ており、金商法上のファンド規制の対象になる可能性があります。

そのため、たとえば、金銭ではなく仮想通貨により出資を受ける形を採ったり、マイニングについて参加者との間で業務委託契約を締結するなどして、ファンド規制を回避するスキームを検討する必要があります。

もっとも、このようなスキームでも実質において集団投資スキームと同じであるとみなされ、ファンド規制の対象になる可能性がありますので、注意が必要です。

以上のように、マイニング事業を規制する法律は現在のところは存在しません。もっとも、例外的に仮想通貨交換業の登録規制やファンド規制の対象になる場合もありますので、その点をきちんと理解しておくことが重要です。

※金商法上のファンド規制について詳しく知りたい方は、「セキュリティトークンは違法?ファンド規制の3つのポイントを解説!」をご覧ください。

8 ブロックチェーンゲームを運営する場合

近時、ブロックチェーンでシステムを相互管理するアプリケーション(「DApps(ダップス/ディー・アップス)」)を使ったゲームが続々と出てきています。従来のアプリケーションとは違い、ブロックチェーンを利用した非中央集権型の分散型アプリケーションである点に特徴があります。

DAppsを利用したゲームでは、イーサリアムなどの仮想通貨を使って、ゲーム内でアイテムを購入でき、自分が育てたアイテムを利用者間において仮想通貨で売買することができます。このようなゲームの特質から、改正資金決済法上との関係で以下のような問題が出てきます。

- ゲーム会社による行為が「仮想通貨交換業」にあたるか

- ゲーム内アイテムが「仮想通貨」にあたるか

- 独自トークンが「仮想通貨」にあたるか

以下で、順番に見ていきましょう。

(1)ゲーム会社による行為が「仮想通貨交換業」にあたるか

DAppsを利用したゲームでは、ゲーム内で仮想通貨を使ってアイテムなどを購入することができます。このようなゲームを提供するゲーム会社の行為が「仮想通貨交換業」にあたるかということが問題となります。繰り返しになりますが、ゲーム会社の行為が「仮想通貨交換業」にあたると、仮想通貨交換業の登録を受ける必要があります。

この点、仮想通貨交換業の定義や交換業者に課される義務の内容については、既に説明したとおりです。ここでは、ゲーム内で配布される「アイテム」(キャラクターやアバターなど)が、改正資金決済法上の「仮想通貨」にあたり、かつ、その「アイテム」を販売するためには仮想通貨交換業の登録が必要になるのではないか、という点を検討する必要があります。

次の項目で、ゲーム内アイテムの仮想通貨該当性について、見ていきたいと思います。

(2)ゲーム内アイテムが「仮想通貨」にあたるか

改正資金決済法が定める「仮想通貨」の定義について、いまいちど確認しておきましょう。改正資金決済法は、以下のように2つに分けて仮想通貨を定義しています。

- 1号仮想通貨

- 2号仮想通貨

以下で、簡単に見ていきましょう。

①1号仮想通貨

「1号仮想通貨」とは、以下の4つの要件をすべてみたす通貨をいいます。

- 物品の購入・借受け、または役務の提供を受ける場合に、これらの代価を弁済するために不特定の者との間で使用できること(不特定性)

- 不特定の者を対象として売買できる財産的価値をもつこと(財産的価値)

- 電子機器その他の物に電子的方法によって記録され、電子情報処理組織を使って移転できるものであること(電子的記録)

- 日本通貨・外国通貨、通貨建資産でないこと(非法定通貨)

これらをまとめると、法定通貨(円やドルなど)と交換可能なデジタル通貨のことをいい、たとえば、ビットコインは1号仮想通貨に該当します。

②2号仮想通貨

「2号仮想通貨」は、以下の2つの要件をいずれもみたす通貨をいいます。

- 不特定の者を相手方として、1号仮想通貨と交換できる財産的価値があること(交換可能性)

- 電子情報処理組織を使って移転することができること(電子的記録)

ビットコイン以外の多くの通貨(=アルトコイン)は、この2号仮想通貨にあたります。

DAppsゲームとの関係で検討しなければならないのは、ゲーム内アイテムに「不特定性」(仮想通貨にあたるための要件)が認められるかどうかという点です。1号仮想通貨と2号仮想通貨とに分けて検討していきましょう。

・1号仮想通貨該当性

利用者に配布されるアイテムやアバターなどは、不特定の者との間で何らかの代価を弁済するために使用できる性質のものではないため、1号仮想通貨の不特定性をみたしません。そのため、1号仮想通貨にはあたりません。

・2号仮想通貨該当性

ゲーム内で購入するアイテムは、イーサリアムと交換できます。そのため、仮想通貨であるイーサリアムと交換が可能になっている点が、「不特定の者を相手方として」イーサリアムと交換していると見られると、ゲーム内アイテムは「2号仮想通貨」に該当することになります。

仮に、ゲーム内アイテムが2号仮想通貨に該当するということになると、ゲーム会社は仮想通貨交換業の登録が必要になるのとともに、場合によっては、金融庁による認可も併せて受ける必要があります。

このように、ゲーム内アイテムの仮想通貨該当性は主に2号仮想通貨にあたるかどうかを検討する必要があります。

もっとも、ゲーム内アイテムがそのゲーム内でのみ使用でき、かつ、利用者のみがイーサリアムと交換できる、という仕組みを採っていれば、仮想通貨にあたらないとも考えられます。

いずれにしても、ゲーム内アイテムの仮想通貨該当性に関する問題は、ゲーム内アイテムの性質や仮想通貨と交換可能な相手方の範囲などによって判断が変わる可能性がありますので、注意するようにしましょう。

(3)独自トークンが「仮想通貨」にあたるか

「独自トークン」とは、ブロックチェーン上で発行される独自コインのことをいい、たとえば、私たちがよく利用する「ポイントサービス」がこれにあたります。「価値があるものと交換できる引換券」といったイメージです。

この点に関し、金融庁は独自トークンに「将来的な上場を予定」「売買・譲渡が可能」といった性質が備わっていれば、改正資金決済法上の仮想通貨にあたると解釈しています。

以上のように、ゲーム内アイテムなどが改正資金決済法上の「仮想通貨」にあたってしまうと、ゲーム会社は「仮想通貨交換業の登録」を受けなければなりません。ですが、仮想通貨交換業の登録要件は非常に厳しく、特にベンチャー企業などにとって登録を受けることは事実上不可能であるため、ゲーム内アイテムなどの設計に工夫をこらして、改正資金決済法上の仮想通貨にあたらないようにすることが必要です。

※DAppsゲームにおける法律上の問題点について詳しく知りたい方は、「DApps開発で注意すべき仮想通貨にまつわる3つの法律規制を解説」をご覧ください。

9 小括

ブロックチェーンを使った仮想通貨ビジネスなどにおいて、ブロックチェーンの技術自体に対する法律規制は現在のところ存在しません。

ですが、ビジネスに何らかの形で仮想通貨が関わる以上、検討しなければならない法律規制はいくつかあります。この点をきちんと押さえておかなければ、事業が頓挫することにもなりかねません。

一つ一つの法規制をきちんとクリアにしたうえで、仮想通貨ビジネスなどを始めるようにしましょう。

10 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

- ブロックチェーンそのものに対する法律規制は現状存在しない

- ブロックチェーン・仮想通貨を使ったビジネスにおいては、①仮想通貨取引所の運営、②ICOを行う場合、③ウォレット事業を行う場合、④マイニング事業を行う場合、⑤ブロックチェーンゲームを運営する場合に法律が特に問題となる

- 仮想通貨取引所を運営するためには、仮想通貨交換業の登録を受けなければならず、そのための登録申請をする必要がある

- 仮想通貨交換業者には、①財務規制、②行為規制、③監督規制、④マネロン規制が課される

- 金融庁が公表した「中間とりまとめ」によれば、今後登録審査面・登録後の内部管理面においてさらに厳しい規制がかけられていくものと考えられる

- ICOを実施する場合、発行するトークンが①「仮想通貨」にあたるか、②「前払式支払手段」にあたるか、③「ファンド規制」の対象にならないか、を検討する必要がある

- 仮想通貨ウォレット事業を行う場合、①仮想通貨交換業の登録、②資金移動業の登録という2つの規制を検討する必要がある

- 仮想通貨マイニング事業を行う場合、①仮想通貨交換業の登録、②ファンド規制の2つの規制を検討する必要がある

- ブロックチェーンゲームを運営する場合、①ゲーム会社による行為が「仮想通貨交換業」にあたるか、②ゲーム内アイテムが「仮想通貨」にあたるか、③独自トークンが「仮想通貨」にあたるか、を検討する必要がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。