【雛形付き】覚書の書き方をフォーマットを基に弁護士が詳しく解説!

はじめに

取引先とやり取りをしていたら「覚書」が必要かどうかを聞かれて、「覚書ってなんだろう?」「書き方って決まっているの?」と思ったことはありませんか?

一口に覚書と言われても、「そもそもどんなものなんだろう」「契約書とは別物?」「どうやって作ればいいの?」など、初めての場合は多くの疑問があります。

とはいえ、何もチェックせずにいい加減にサインして良さそうなものでもないし…。

そこで今回は、覚書がどのようなもので、何に注意すべきなのか、分かりやすく丁寧に解説します。

1 覚書とは

(1)覚書の意味

「覚書」とは、一般的に

- 取引相手と合意した内容を確認したり

- すでに交わした契約について補足や変更をしたり

する際に締結する書面のことをいいます。

覚書を締結するのは、約束したことを明確にし、トラブルを予防することが目的です。

たとえば、口約束しかしていない場合に、取引相手から以下を言われたらどうなるでしょう。

- 「そんな約束した覚えはない」

- 「約束した内容が違う」

「約束」そのものや「約束の内容」を証明するものが残っていないため、トラブルになってしまいますよね。こんなことが発生しないように、覚書という書面が必要になるのです。

(2)覚書の効力

覚書は、契約書よりも効力が弱いというイメージを持っている方が多いですが、法的な効力は契約書と同じです。

そのため、「契約書じゃなくて覚書だからそれほど重要ではないだろう」と考えてしまってはいけません。

(3)覚書と契約書の違い

効力に差がないとなると、覚書と契約書の違いはどこにあるのでしょうか。

結論からいうと違いはありません。

そのため、

- 取引相手と合意した内容を確認したり

- すでに交わした契約について補足や変更をしたり

する際に、「合意内容確認の契約書」や「○○契約変更契約書」を相手方と締結しても何ら問題ありません。

もっとも、そうなると、どのように覚書と契約書を使い分けたらいいか悩んでしまいますよね。

悩んだ場合は、合意したい内容や補足・変更したい内容(契約書の文章量)がA4用紙1~2枚に収まる場合は、覚書、それに収まらないような量の内容であれば契約書を締結するようにしましょう。

2枚としているのは、裏表で印刷を行えば、結果的にA4用紙1枚に内容が収まるからです。

なぜ、このように契約書の文章量で使い分けるかというと、契約の締結を求められた相手方の契約書・覚書に対するイメージに配慮することで契約締結がスムーズにいくからです。

特に契約書に慣れていない事業者などと、契約書を締結するとなると、「めんどくさそう」、「そこまでしなくても」と難色を示されることがあります。これは、契約書を締結するとなると、

- 文章が長い

- 読みにくい

- 手間がかかる

というイメージを持たれていることが原因だと考えられます。

A4用紙1~2枚に収まる簡易なものなのに、契約書という名称を使ってしまうと、取引相手の心理的ハードルが高くなり、締結がスムーズにいかなくなるおそれがあります。

一方で、覚書は契約書よりも簡易・内容が短いというイメージを持っている方が多いです。

そのため、A4用紙1~2枚に収まるような場合には、覚書という名称を使い、文章はそんなに長くなく、締結の手間もそんなにかからないということを相手に理解してもらえれば、スムーズに契約を締結するという効果が期待できます。

そのため、このように契約書と覚書は契約書の文章量に応じて使い分けるというのも一つの考え方です。

以上のように、覚書は契約書と同じものですが、上手く使い分けることでスムーズに契約締結できるようになることが期待できます。

では実際に覚書にはどんな内容を書けばいいのでしょうか。次の項目から、雛形をダウンロードしてみてください。

2 覚書の雛形・フォーマットのダウンロード

繰り返しとなりますが、覚書は

- 取引相手と合意した内容を確認したり

- すでに交わした契約について補足や変更をしたり

する際に締結されるのが一般的です。

そのため、今回の記事では、以下の通り2つの覚書の雛形を掲載します。

- 合意内容を確認する覚書

- 契約内容変更の覚書取引相手と合意した内容を確認したり、すでに交わした契約について補足する場合には、①合意内容を確認する覚書を使用してください。

また、すでに交わした契約について変更する場合には、②契約内容変更の覚書を使用してください。

(1)合意内容を確認する覚書

「合意内容を確認する覚書」はこちらをご覧ください。

(2)契約内容変更の覚書

「契約内容変更の覚書」はこちらをご覧ください。

次は、覚書を実際に書く際のポイントを解説していきます。

3 一般的な覚書の書き方

一般的な覚書は、以下の4項目から構成されています。

- タイトル

- 前文

- 合意内容

- 日付欄と署名欄

(1)タイトル

まずはタイトルを決めましょう。

もっとも、より重要なのは、覚書の内容です。そのため、タイトルについては複雑に考えずに、単純に「覚書」としたり「○○契約についての覚書」といったタイトルでかまいません。

ただし、どんなタイトルをつけてもいいわけではありません。全く無関係の契約書に関する覚書だと誤解させるようなタイトルをつけることは、契約を締結する相手方に失礼です。単に「覚書」とせず、何の覚書なのかタイトルで分かるようにする際には、覚書を締結する当事者全員が、どんな覚書なのか一目でわかるようなタイトルにしましょう。

(2)前文

覚書でも契約書同様、前文があります。

前文の機能は、契約当事者を特定したり略称を設定したり、覚書の内容を明確にすることにあります。

①契約当事者の特定と略称の設定

前文では当事者を全員登場させ、それぞれに略称を割り当てることが一般的です。

たとえば、覚書に2者の約束事を記載する場合には、2者に略称を割り当て、3者間の約束事を記載する場合には、3者に略称を割当てることになります。

このように略称を割り当てるのは、いちいち当事者名を「○○株式会社」といったフルネームで記載するのが大変だからです。

略称は下記の「十干(じっかん)」が上から順に使われることが一般的ですが、必ず十干でなければいけないというわけではありません。契約の相手方がその略称で納得してくれるのであれば、どんな略称でも問題ありません。

- 甲(コウ、きのえ)

- 乙(オツ、きのと)

- 丙(ヘイ、ひのえ)

- 丁(テイ、ひのと)

- 戊(ボ、つちのえ)

- 己(キ、つちのと)

- 庚(コウ、かのえ)

- 辛(シン、かのと)

- 壬(ジン、みずのえ)

- 癸(キ、みずのと)

具体的に覚書に記載する際には、たとえば、

○○株式会社(以下「甲」という。)および△△株式会社(以下「乙」という。)は、次のとおり覚書を締結する。

といったように、覚書の当事者を特定しながら略称が記されます。

なお、すでに取り交わした契約書を修正・変更する覚書を作成する際は、原契約と同じ略称を割り当てるようにしてください。なぜなら、異なる略称を割り当てると「誰が誰に対して何をしなければいけないか」に関して混乱を招き、ひいてはトラブルのもととなりかねないからです。

②覚書の内容の明確化

前文では、契約当事者を特定するとともに、覚書の内容の明確化が行われることがあります。

たとえば、すでに交わした契約書の補足や変更の場合には、どの契約を補足・変更するのか明確にしておく必要があります。

具体的に覚書に記載する際には、たとえば、

○○株式会社(以下「甲」という。)と△△株式会社(以下「乙」という。)は、甲乙間で●●●●年●●月●●日付けで締結した●●契約書(以下「原契約」という。)に関して、次のとおり覚書を締結する。

(3)合意内容

約束した内容をこの条項に書きます。

①合意内容を確認する覚書の場合

合意内容を確認する覚書においては、たとえば、以下のような形で、約束した内容を書きます。

- 甲および乙は、○○を確認した

- 甲は乙に対して、○○までに○○をするものとする

- 甲は、○○をしてはならない

②契約内容変更の覚書

契約内容変更の覚書においては、たとえば、以下のような形で約束した契約書の変更内容を書きます。

このように、図表や下線などを用いると、変更前と変更後がどのように違うかが分かりやすくなります。

(4)日付欄と署名欄

覚書の末尾には、日付と署名・捺印するスペースを設けます。

①日付欄

入力する日付をどうするかについては、

- 契約期間の開始日

- 契約内容に合意した日

- 双方の意思決定が完了した日

- いずれかが署名した日

- 書面上に最後に押印した日

といった選択肢があります。

日付については、当事者同士でどの日とするか決めてください。

②署名欄

署名欄には、

- 住所

- 会社名

- 役職

- 名前

を書くことが一般的です。

直接名前を書いて印鑑を押すことを署名捺印、名前部分を署名以外の方法(印刷やゴム印など)で記載した上で印鑑だけ押すことを記名押印といいます。

いちいち代表取締役社長などの決済権者が署名することは手間なので、記名押印で対応している会社が多いです。

またどの印鑑を利用するのかについては、契約印を用いることが多いですが、認印でも印鑑登録を受けた実印でも問題ありません。

以上のように、一般的な覚書は上記4つの項目で構成されています。

では、覚書に印紙は必要なのでしょうか。そんなよくある疑問について確認していきましょう。

4 覚書に印紙は必要か

(1)収入印紙とは

「収入印紙」とは、政府が税金を回収するために発行している切手のようなものです。

書面に貼り付けることで印紙税を支払ったことを証明することができます。このように印紙税を納めなければいけない書面のことを、「課税文書」と呼びます。課税文書に該当するかどうかについては、国税庁のホームページをご確認ください。

課税文書を発行したり受け取った場合、契約内で取引される取引額に応じて印紙を購入し、契約書に貼り付ける必要があります。

では、覚書も課税文書に当たるのでしょうか。

結論からいうと、覚書も課税文書に当たる可能性があります。

なぜなら、課税文書に当たるかどうかは、書面のタイトルで判断しないからです。そのため、「覚書」というタイトルをつけていたとしても、その書面に課税文書に該当する事項が記載されていれば、覚書も課税文書になります。

また、すでに交わした契約書の内容を覚書で変更する場合も、その覚書に「重要な事項」が含まれていれば、課税文書にあたります。逆に重要な事項を含まない場合は、課税文書にはあたりません。

この「重要な事項」の例としては、目的物の内容や契約期間、金額、支払方法、支払期日、取扱数量などが挙げられます。

「重要な事項」の詳細について知りたい方は、国税庁作成の一覧表をご覧ください。

(2)ペナルティ

収入印紙の貼り付けが必要であるにも関わらず、収入印紙を貼り付けない場合には、ペナルティがあります。

偽りや不正な行為によって、収入印紙を貼り付けなかった場合には、

- 最大3年の懲役

- 最大100万円の罰金

いずれか、またはその両方が科されるおそれがあります。

他にも、税務署による調査を受けた際などに課税文書に必要な収入印紙が貼り付けられていなかった場合、印紙税未納となり、必要な納税額の3倍の金額が徴収されることになります。

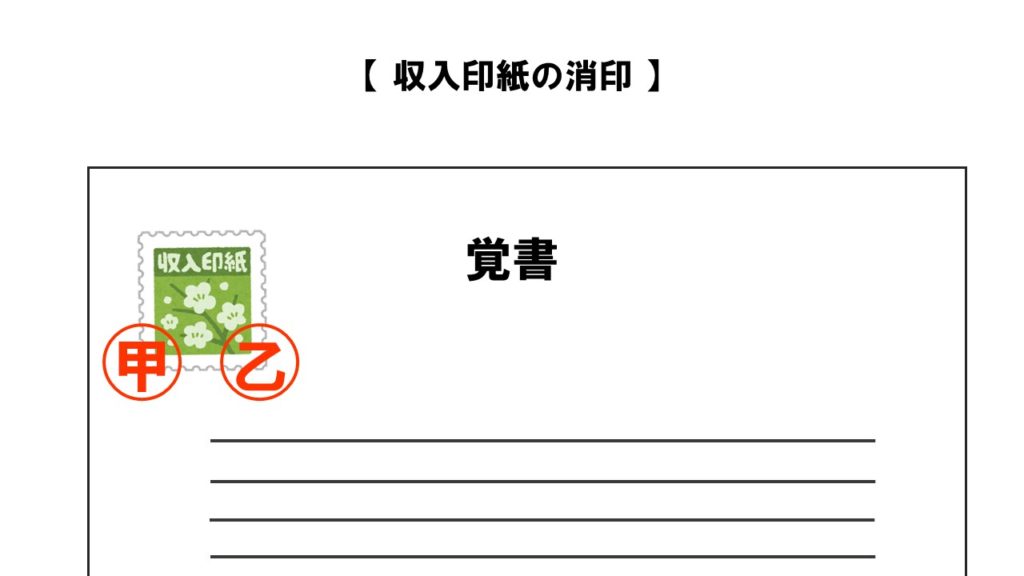

(3)収入印紙の貼り方

では、収入印紙はどのように貼ればいいのでしょうか。

基本的には、覚書の1ページ目の左上などに収入印紙を貼り付けます。その上で、収入印紙が使用済みであることを示す消印を押すことになります。

収入印紙と消印のイメージは以下の図のとおりです。

ここでは、覚書の当事者双方の消印を押してありますが、当事者全員の印がかならずしも必要なわけではありません。なぜなら、消印は収入印紙の再使用を防止することが目的なので、使用できない状態になっていれば問題ないからです。

そのため、署名捺印の際と異なる印鑑を使っても問題ありませんし、署名などで消印代わりとしても問題ありません。

なお、収入印紙を消印しなかった場合、必要な収入印紙と同じ額の税を徴収されることに注意してください。

(4)収入印紙の購入

収入印紙は以下で購入できます。

- 法務局

- 郵便局

- 一部のコンビニエンスストア

ただし、コンビニエンスストアでは、高額の収入印紙の取扱いがない場合がありますので、注意が必要です。

このように覚書であっても収入印紙が必要となるケースがあるためチェックが必要です。さらに、よく問題になりがちな覚書に割印が必要かどうかについても次の項目で見ていきましょう。

5 覚書に割印は必要か

「割印」とは、2通以上作成する覚書が関係した書類であることを示すための印です。必ず割印をしなければいけないわけではありませんが、割印をすることで、同じタイミングに作られた同一の書面であることが証明できます。そのため、可能な限り押すようにしましょう。

覚書の割印は、以下の図の通りに行います。

割印は、2部の書類をまたぐように押印します。この際、前述の署名捺印・記名捺印と同じ印鑑を使う必要はありません。

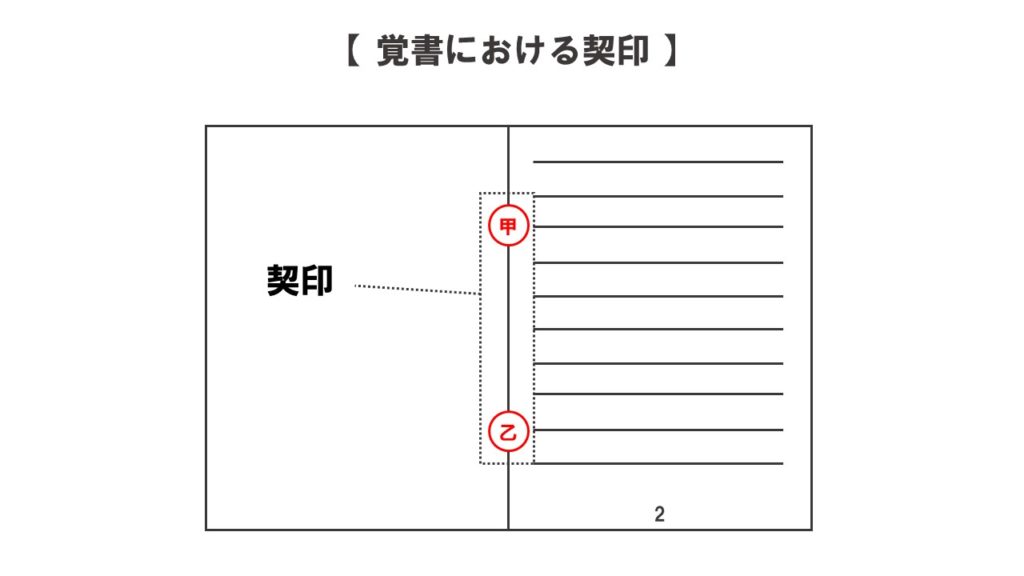

割印と似たものに契印というものがあります。契印は、2ページ以上におよぶ書類が連続している書類であることを示すために押される印のことです。

契印は以下の図のように押されます。

このように1ページ目と2ページ目が連続した書類だと示すことで、書面のすりかえができないようにしまするもので、すべてのページに押します。

もっとも、覚書は2ページ以上におよぶことはほとんどありません。

そのため、契印をすることは多くないでしょう。

以上が、割印、契印です。割印・契印と似たような用語があり、多少、複雑な部分がありますが、適切に行いましょう。

次は、実際に覚書を締結する際には、どのような流れで締結まで行くのかをチェックします。

6 覚書を締結するフロー

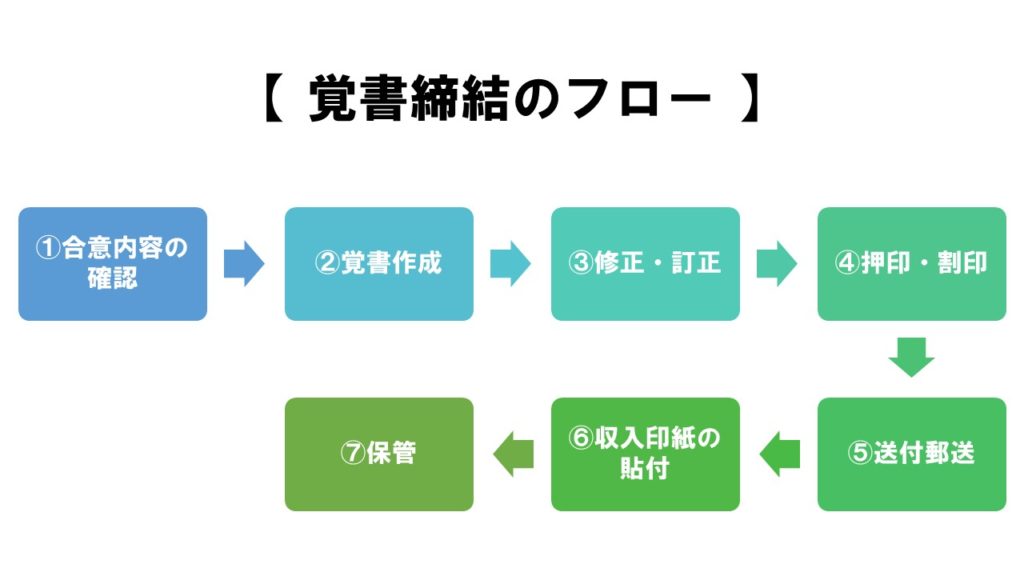

覚書の締結は、以下の図のようなフローで行われます。

覚書は以下のフローで締結されます。

- 合意した内容の確認

- 覚書の作成

- 覚書の修正・訂正

- 覚書の押印・割印

- 覚書の送付・郵送

- 収入印紙の貼付

- 覚書の保管

(1)合意した内容の確認

これまでの項目でも説明してきましたが、一般的に覚書が作成されるのは、

- 取引相手と合意した内容を確認したり

- すでに交わした契約について補足や変更をしたり

するときです。

- 何を約束したのか

- どの契約に何を補足したいのか

- その契約の何を変更したいのか

といったことを明確にしましょう。

(2)覚書の作成

双方が覚書の内容について事前合意したら、文書を作成します。

この際には、できれば覚書の作成側にまわれるようにしましょう。

というのも、覚書を作る側にまわれば自身が望んだ通りの表現・文章で覚書を作成できるからです。

(3)覚書の修正・訂正

相手の企業によっては、覚書を社内で作成し、署名捺印などを終えたうえでこちらに送付してくることがあります。

自社が覚書を作成する場合は、相手方に対してそのようなことを絶対にしてはいけません。覚書を作成したら、署名捺印前に相手方に内容を確認してもらうことがマナーだからです。

作成した覚書は、必ず双方が確認できるようなフローを設けましょう。

作成側に悪意があるとは限りませんが、覚書に合意した内容と異なることが記載されていることがあります。これに気付かず、覚書の締結をしてしまうと、不本意な内容で拘束されることになってしまうため注意が必要です。

修正・訂正が終わったら、覚書を自分用と相手方用にそれぞれ1部ずつ、合計で2部作成します。

(4)覚書の押印・割印

覚書の修正や訂正が終わったら、覚書に割印をほどこし、署名欄に署名捺印(記名押印)を行いましょう。

(5)覚書の送付・郵送

覚書を作成したら、実際に送付・郵送する過程に移ります。

ここでポイントとなるのは、覚書をどのように送るかということです。

一般的には、覚書は以下の二つのいずれかで郵送されます。

- 簡易書留

- 配達証明郵便

①簡易書留

「簡易書留」とは、郵便局が荷物の引受から配達までの郵送過程を記録しておいてくれる郵便のことです。郵便局のウェブサイト上で、受領書に記載のある引受番号から配達状況を確認することができます。

相手が確実に書類を受け取っているかどうかはこちらで分かります。

②配達証明郵便

「配達証明郵便」とは、一般書留の一種で、郵便局が配達したという事実を記録・証明してくれる郵便のことです。配達が完了すると郵便の差出人に配達証明書が発行されます。これにより、配達が完了したことを証明できるため、訴訟の際にも用いることのできる証拠資料となります。

なお、配達証明はサポートが充実している分、料金が高くなっています。

このように覚書を送付する際には、簡易書留や配達証明郵便といった郵便サービスを用います。

(6)収入印紙の貼付

収入印紙についてのポイントは、以下の2つです。

- 印紙代の負担

- 収入印紙の貼付

①印紙代の負担

収入印紙の代金を誰がどのくらい負担するかを決める必要があります。なぜなら、収入印紙による納税は、契約の当事者全員で連帯して行うことになっていますが、按分するといった決まりはないからです。そのため、もちろんいわゆる割り勘をしてもいいですし、一方が全額負担しても問題ありません。

そのため、

- 誰が負担するか

- 双方で負担する場合はその負担の割合

を決めなくてはなりません。

②収入印紙の貼付

課税文書の納税義務は、文書の作成の時に課されます。そのため、収入印紙は、覚書の作成の際に貼り付けることになります。

実際に契約の当事者がひとところに会して、その場で調印するといったことは基本的にありません。

一方がもう一方に覚書を送付・郵送するのが基本です。

この場合、手元に双方の署名(記名)捺印した書面が届いた時点で、収入印紙を貼り付けるようにしましょう。

(7)覚書の保管

すでに交わした契約書の内容を補足・変更する覚書を締結した場合、可能な限りその元の契約書と同じ場所に保管するようにしましょう。このように保管することで、契約内容の補足・変更があったことが容易に確認できます。

同じことは、データベース上で契約書を管理している場合にも当てはまります。元の契約と覚書を紐づけておかなければ、補足・変更されたことに気付かず、トラブルになるおそれがあるからです。。

以上のような流れで覚書の内容合意、作成、収入印紙の貼付や送付、管理などを行うことになります。いずれのステップも重要なため、丁寧に行いましょう。

7 小括

覚書は契約書と法的な効果は変わりません。

そのため、作成から締結、管理まで細心の注意を払う必要があります。それだけでなく、課税文書にあたる場合など、収入印紙など適切な対応をしていなければ、ペナルティが発生することがあるため、この点にも気をつける必要があります。

8 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- 「覚書」とは、一般的に①取引相手と合意した内容を確認したり②すでに交わした契約について補足や変更をしたりする際に締結する書面のことをいう

- 一般的な覚書は、①タイトル、②前文、③合意内容、④日付欄と署名欄で構成されている

- 覚書における前文は、契約の当事者を特定し略称を設定したり、覚書の内容を明確にすることある

- 覚書における合意内容では、原契約について事前の合意事項の内容や、原契約に対する変更点などが記載されることとなる

- 「収入印紙」とは、政府が税金を回収するために発行している切手のようなもののことをいい、書面に貼り付けることで印紙税を支払ったことを証明することができる

- 偽りや不正の行為によって収入印紙を貼り付けなかった場合、①最大3年の懲役、②最大100万円の罰金のいずれか、またはその両方が科される

- 覚書を締結する際のフローは、①合意した内容の確認、②覚書の作成、③覚書の修正・訂正、④覚書の押印・割印、⑤覚書の送付・郵送、⑥収入印紙の貼付、⑦覚書の保管となっている

- 覚書を相手方に送付する場合は、①簡易書留か②配達証明郵便を用いることが一般的である

- ※【ひな形の注意事項】

- 本記事にてダウンロード可能な各種ひな形の著作権その他の一切の権利については、弁護士伊澤文平に専属的に帰属しております。したがいまして、ひな形の利用許諾は、これら権利の移転を意味するものではありません。

- 各種ひな形をご利用いただけるのは、法人様又は法律家以外の個人の方のみに限り、弁護士・司法書士・行政書士などのいわゆる士業の方のご利用は一切禁止しておりますので予めご了承ください。

- 本ひな形は、自己又は自社内でのビジネスのためにのみ(以下、「本件利用目的」)ご利用いただけます。したがいまして、本件利用目的以外での利用並びに販売、転載、転送及びネット上にアップロード・投稿する行為その他一切の行為を禁止します。

- 各種ひな形の内容に関して、弁護士伊澤文平はいかなる保証も行わず、ひな形の利用等に関して一切の責任を負いませんので、予めご承知おきください。

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。