「きのこの山」の立体商標登録から学ぶ2つの登録条件を弁護士が解説

はじめに

きのこの山・たけのこの里国民総選挙2019が株式会社明治によって開催され、「きのこの山」と「たけのこの里」の対決が大いに盛り上がっていますよね。

実は、知的財産の領域では、「きのこの山」が「たけのこの里」に一歩リードしていることをご存知でしょうか。

「きのこの山」は立体商標として登録されているのです。

(※残念ながら「たけのこの里」はまだ立体商標として登録されていません。)

もっとも、そもそも立体商標って何?登録すればどんなメリットがあるの?どうすれば登録を受けられるの?などなど、立体商標について詳しく知らない方は、意外と多いのではないでしょうか。

そこで今回は、「きのこの山」が登録を受けた立体商標権について、弁護士が詳しく解説していきます。

1 商標とは

(1)商標とは

立体商標を理解するために、まずは「商標」とは何かを確認していきましょう。

「商標」とは、ある商品やサービスを、他の商品やサービスから区別するための目印のことをいいます。

商標は知的財産の一つとして、

- 他人の商品やサービスと区別ができる

- 誰がその商品やサービスを提供しているかわかる

- 同じ名前やマークが使用されている商品やサービスであれば同じ品質の商品やサービスが手に入るという安心感

- この名前やマークがついている商品であれば安心できるという信頼から生じる広告宣伝効果

といった機能を果たしています。

このように「商標」は、より良い商品やサービスが欲しい消費者だけでなく、自社の商品やサービスに対する世間の認知と信頼を高めてブランド化したい事業者にとっても、とても重要なものです。

もっとも、商標というものは、生み出したり、使用したりするだけで自動的に保護されるわけではありません。保護されるためには、「商標登録」をすることが必要になります。

「商標登録」とは、商標について特許庁から公的に登録を受けることにより、「商標権」を得る手続きのことをいいます。

商標登録は以下の流れで行われます。

-

- 特許庁への出願

↓

-

- 特許庁のよる審査

↓

- 登録or拒絶

きちんと商標登録を受けておくことで、次のように2つのメリットがあります。

①メリット①:独占的な使用

商標の登録が認められれば、その商標を自社が独占的に使用することができます。また、第三者が登録された商標や似た商標を勝手に使っていた場合、使用の差止めや損害賠償請求といった、法的手段をとることもできます。

②メリット②:半永久的に守られる

商標権は、登録された日から10年間存続します。そして、商標権は商標(ブランド)への信用を保護することを目的としているため、この10年の存続更新を何回でも更新することが認められています。

以上をまとめると、商標権とは、一回登録してしまえば、更新を続ける限り、その商標を独占的に使用できる権利を半永久的に守ってもらえるという、強力な権利だといえます。

このように商標権は非常に強力な権利だといえますが、どういったものであれば商標権が認められるのでしょうか。

※商標登録出願の方法について、詳しく知りたい方は、「商標とは?誰でもできる商標登録の出願の方法を弁護士が5分で解説!」をご覧ください。

(2)商標権が認められる対象とは

「商標」には、文字、図形、記号、立体形状など様々な種類がありますが、商標権が認められる対象は、以下の9つです。

- 文字商標

- 図形・記号の商標

- 結合商標

- 立体商標(★)

- 動き商標

- ホログラム商標

- 色彩のみからなる商標

- 音商標

- 位置商標

このうち、①~③は、馴染みがあるのではないでしょうか。それぞれの定義を確認し具体例を見てみましょう。

①文字商標

「文字商標」とは、文字のみからなる商標のことをいいます。

②図形・記号の商標

「図形商標」とは、写実的なものから図案化したもの、幾何学的模様など、図形のみで構成される商標のことをいいます。

また、「記号商標」とは、暖簾(のれん)記号、文字を図案化し、組み合わせた記号・記号的な紋章のことをいいます。

③結合商標

「結合商標」とは、異なる意味合いを持つ文字と文字を組み合わせた商標や、文字、図形、記号の2つ以上を組み合わせた商標をいいます。

①~③の具体例は、以下のとおりです(特許庁の商標広報・商標公開広報から引用)。

このように会社名・商品名(サービス名)・ロゴといった文字・図形・記号を見れば、同業他社の商品やサービスと区別することができ、誰が提供しているかわかるため、消費者は安心して商品やサービスを購入することができるのです。

そのため、文字・図形・記号に関して、商標権が認められるのはわかりやすいかと思います。

では、物の立体的な形についてはどうでしょうか。文字・図形・記号といった平面的な商標(平面商標)と同様に立体的な形も立体商標として、商標権が認められる対象に含まれています。

2 立体商標とは

「立体商標」とは、他の商品やサービスから区別することができる立体的な形のことをいいます。立体商標は、大きく分けて

- 立体的な形(立体的形状)と文字・図形などの平面商標が組み合わされてできたもの

- 立体的な形がサインポスト(案内標識)として使用されるもの

- 立体的な形のみ

の3つに分類されます。

それぞれの具体例を見ていきましょう。立体的な形と文字・図形などの平面商標が組み合わされてできたものの具体例は、以下のとおりです(特許庁の商標広報・商標公開広報から引用)。

マリオの帽子です。赤い立体的な帽子の正面に「M」という文字が組み合わされています。

次に、立体的な形がサインポスト(案内標識)として使用される場合の具体例は以下です(特許庁の商標広報・商標公開広報から引用)。

たとえば、この「カーネルサンダース人形」がお店の前にあれば、「ケンタッキーフライドチキン」の店舗があることをあらわすサインポスト(案内標識)になります。また、お店の前に「ペコちゃん人形」が置いてあれば、そこは「不二家」なんだと分かります。このように、立体商標がサインポスト(案内標識)になっているため、立体商標として認められる例は多数あります。

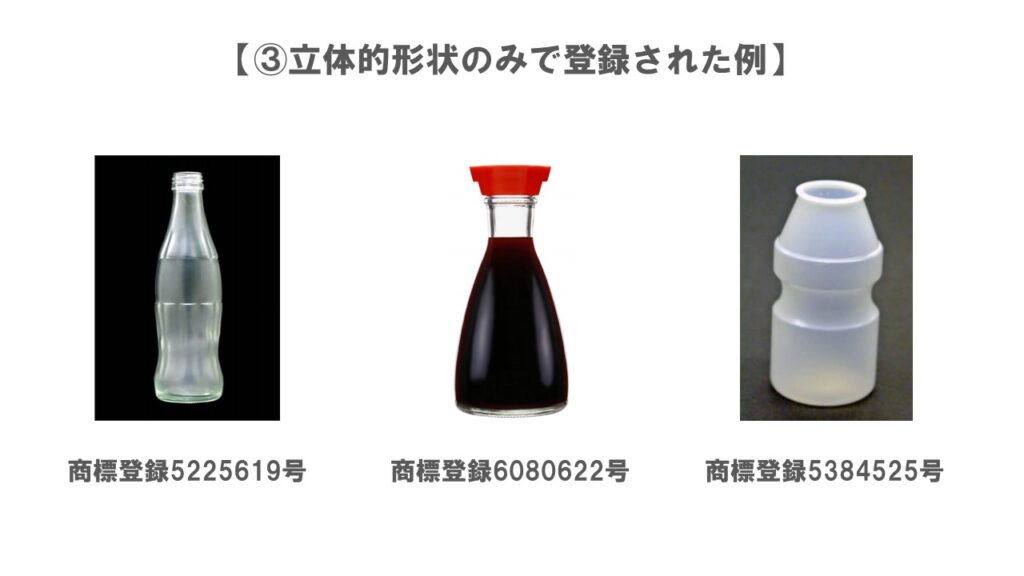

最後に、立体的な形のみで立体商標の登録を受けた具体例です(特許庁の商標広報・商標公開広報から引用)。

このように大きく3つに分類される立体商標ですが、登録の難易度は、①<②<③と高くなっていきます。なぜ、立体的な形のみだと立体商標の登録が難しくなるのかというと、立体商標の登録を認められる条件が原因となっています。

3 立体商標の登録が認められる条件

立体商標の登録が認められる条件は、

- 自他商品識別力があること

- 不可欠形状でないこと

の2つです。

立体的な形のみ立体商標の登録が難しい原因は、この「自他商品識別力」という条件にあります。

(1)自他商品識別力があること

「自他商品識別力がある」とは、自社の商品と他社の商品を区別することができることをいいます。商標は、事業者が自社の商品を他社の商品と区別させるために用いるものです。そのため、その商標に、自社の商品と他社の商品と区別させるほどの力(自他商品識別力)がないのであれば、商標として認められることはありません。

たとえば、先ほどのマリオの帽子の例で考えてみてください。

マリオの帽子の場合、正面にプリントされた「M」という文字によって他の帽子と区別をしやすくなっていますが、仮に帽子の正面にプリントされている「M」の文字がなければ、どうなるでしょうか。「ああ、この帽子の形であれば、マリオの帽子だよね」と形のみで、他の帽子と区別することは難しくなると考えらます。

他の帽子と区別することができない=自他商品識別力がないということになり、立体商標の登録ができなくなるのです。

また、「カーネルサンダース人形」についても、「ケンタッキーフライドチキン」のお店の前に置いてあるため案内標識として他の店頭の人形と区別しやすくなっています。

仮に、「カーネルサンダース人形」が関係のないお店の前にも置かれるようになったとしたらどうでしょうか。「カーネルサンダース人形が置かれているからケンタッキーフライドチキンのお店があるよね」と考えることができなくなってしまうため、ケンタッキーフライドチキンのお店の前にあるカーネルサンダース人形とその他のお店の前にある人形と区別ができない=自他商品識別力がないということになり、立体商標の登録ができなくなるのです。

このように文字や、案内標識といったサポートがない、「立体的な形」のみでの立体商法の登録は、その形のみで勝負するしかありません。

コカコーラのビンのように、「ああ、このカタチのビンは、コカコーラのビンだよね」といえるほど区別できるようになっていなければいけないのです。

「立体的な形」のみでの登録がいかに困難かイメージできたのではないでしょうか。

そのため、その商標が「自他商品識別力」を有するか否かは、立体商標として登録できるかどうかの大きな分かれ目になるといえます。

ここで、一度は登録が認められた後で、「自他商品識別力」がないことを理由に、立体商標の登録が無効とされてしまった「ひよ子まんじゅう」のケースを確認していきましょう。

「ひよこの形」のお菓子として有名な「ひよ子まんじゅう」ですが、実は、「ひよこと似たような形」のお菓子は、他にも、「鎌倉ぽっぽ」や「かもめまんじゅう」などといった名称で、全国各地で多数の事業者が製造販売しています。

そのため、「ひよ子」の形は、ありふれたもので自他商品識別力を欠いているとして、登録が無効とされたのです。

このことからも分かるとおり、立体商標の登録の際には、自他商品識別力があるかが大きなポイントとなるのです。

(2)不可欠形状でないこと

自他商品識別力をもっていても、「不可欠形状ではないこと」という条件を満たさない限りは、立体商標の登録は認められません。

「不可欠形状でないこと」とは、その商品または商品の包装の機能を確保するために不可欠な形でないことをいいます。

このように「不可欠形状でないこと」が条件となっているのは、その商品に不可欠な形に独占的利用権を与えると、他の事業者がその商品や商品の包装を生産・販売することができなくなり困ってしまうからです。

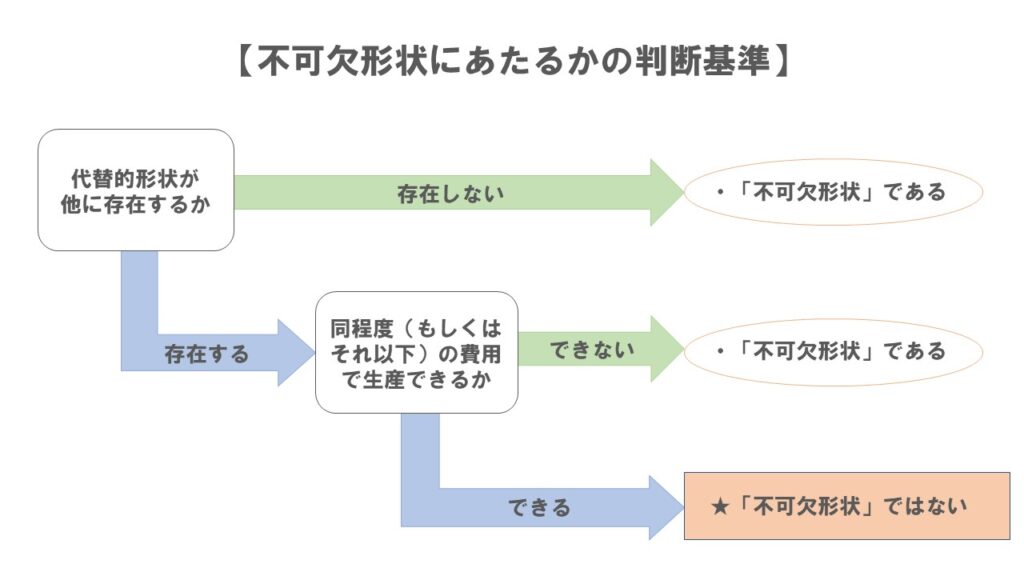

「不可欠形状」にあたるか否かは、次の2つの観点から判断されます。

- その機能を確保できる代替的な形状が他に存在するか

- 商品または包装の形状を、その代替的な立体的形状とした場合でも、同程度(もしくはそれ以下)の費用で生産できるものであるか

「不可欠形状」にあたるか否かの判断基準をまとめると以下の図のとおりになります。

これらの厳しい条件を満たした場合にはじめて立体商標の登録が認められるのです。

いよいよ、次の項目では、立体商標が登録されるまでの具体例として、「きのこの山」を取り上げて紹介していきたいと思います。厳しい条件をクリアするまでの具体的経過を知りたい方は、必見です。

4 「きのこの山」の立体商標登録までの長い道のり

「きのこの山」は、文字や図形と組み合わされたり、案内標識として使用されているわけではないため、純粋に立体的な形のみで立体商標の登録が認められたことになります。この登録に至るまでには、長い道のりがありました。

(1)2回の出願

株式会社明治は、2018年5月10日、3月30日付で「きのこの山」が立体商標に登録されたと発表しました。

実は、立体商標の登録が認められた今回の出願は、2回目の出願でした。2015年に行った1回目の出願は、特許庁に2017年に拒絶されてしまったのです。

このことからもわかるとおり、商標の出願はやろうと思えば何度でも行えます。

なぜなら、商標については、特許などとは異なり、新規性(世の中に知られていないこと)が登録の条件となっていないからです。なぜ商標の条件に新規性が必要でないかというと、商標は、使用されれば使用されるほど、そこに消費者などからの信用が積み重なっていき、そのような商標こそ保護の必要があるからです。

つまり、登録してしようとする商標がすでに世に知られているものであってもよいですし、その商標を構成する文字や図形が、今まで誰も発想しなかった造語やデザインである必要もないということです。

そのため、商標の出願については、新規性が必要とされないため、前回の出願の失敗を踏まえた再チャレンジが可能なのです。

(2)拒絶通知

明治による「きのこの山」の2回目の出願に対して、特許庁は、「自他商品識別力がない」ことを理由に拒絶通知を行いました。

特許庁は、「ああこの形は明治のきのこの山だね」といえるほどの自他商品識別力がないことを理由に登録を拒絶したものと考えられます。

もっとも、拒絶通知=立体商標が登録できないというわけではありません。明治には、自他商品識別力がないことを覆し、他の商品と区別できることを証明する資料を用意し、特許庁を納得させれば、登録が認められる余地が残されていました。

そこで明治は、「きのこの山」の自他商品識別力を証明するため、意見書の提出や一般消費者に対する意識調査を行うことにしました。明治が行った意識調査によると、「見ただけできのこの山だと分かる」と答えた消費者は、なんと90%以上にも及んだそうです。明治は、この調査結果と意見書を特許庁に提出しました。このような活動が実を結び、商標登録の活動を始めてから3年もの長い歳月を経てようやく、「きのこの山」は立体商標として登録されたのでした。

「きのこの山」ほどの有名な商品であっても、その立体商標の登録には、これだけの長い年月がかかってしまうのです。立体的な形だけの立体商標の登録がどれほど難しいことかをお分かりいただけたと思います。

(特許庁の商標広報・商標公開広報から引用)

前述したように、商標が登録されるか否かの大きなポイントは、その商標に自他商品識別力が備わっているかどうかにあります。「きのこの山」が最終的に商標登録までこぎつけることができたのも、一般消費者の意識調査により、90%以上の人が、「きのこの山」をその形のみで他の商品と区別することができるということが証明されたからでした。

このように、その商標が「自他商品識別力」を有するということを証明するためには、一般消費者に対するアンケートや、認知調査を行うことが非常に有効であるといえます。

5 小括

立体商標は、登録することができれば半永久的に権利主張をすることができる強力な権利ですが、その登録をするためには、「自他商品識別力があること」や「不可欠形状でないこと」といった厳しい条件をクリアしていかなければなりません。「きのこの山」のように、一度は立体商標の登録を拒絶されてしまっても、忍耐強い活動によって「自他商品識別力があること」を証明し、登録を勝ち取ったという例もあるので、立体商標の登録を考えている事業社の方は、登録までに長い年月を要する可能性があるということを念頭に活動する必要があります。

6 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 商標権とは、一回登録してしまえば、更新を続ける限り、その商標を独占的に使用できる権利を半永久的に守ってもらえるという、強力な権利である

- 「立体商標」には、①立体的形状と文字・図形などの平面商標が組み合わされてできたもの、②立体形状のみからなるものであり、サインポスト(案内標識)として使用されるもの、③立体的形状のみからなるものの3つがある

- 立体商標の登録条件は、①自他商品識別力を有すること、②不可欠形状でないことである

- 「自他商品識別力」がないと認められれば、一度は認められた立体商標の登録でも無効にされてしまうこともある

- 商標は「新規性」が登録の条件となっていないので、何度でも商標の出願を行える

- 自他商品識別力の証明には、消費者に対するアンケートや意識調査を用いることも有効である

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。