暗号資産(仮想通貨)カストディ業務とは?3つの規制を弁護士が解説

はじめに

2020年5月1日に施行された改正資金決済法により、暗号資産(仮想通貨)をとりまくビジネスに変化がおきています。最も大きな影響を受けたのは、カストディ業者と呼ばれる事業者でしょう。法改正の影響でカストディ業者の多くが事業転換や事業からの撤退を余儀なくされています。

これから、暗号資産カストディ業を始めようと思っている事業者にとって、この事業転換や撤退の理由は、気になるのではないでしょうか。

そこで今回は、わかるようでわからない暗号資産カストディ業者ってそもそも何?といったことや、事業転換や撤退を余儀なくされた理由、規制の回避などについて、弁護士が詳しく解説していきます。

1 暗号資産(仮想通貨)カストディ業務とは

2020年5月1日に改正資金決済法が施行されました。この改正によって、それまで「仮想通貨」と呼ばれていた呼称が「暗号資産」へと変更されたことをご存知の方は多いのではないでしょうか。この改正では、他にも用語や定義などが改めて整備されました。暗号資産(仮想通貨)カストディもその一つです。

(1)カストディとは

「カストディ」とは、他人のために資産を管理をすることをいいます。元々この用語は金融・証券用語として使用されており、有価証券を管理をすることを意味していました。この管理を行う者のことは「カストディアン」と呼ばれています。

このカストディの定義からもわかるとおり、「暗号資産カストディ業務」とは、業務として他人のために暗号資産の管理をすることをいいます。

法改正前にはこの暗号資産カストディ業務を行う者は「ウォレット業者」とも呼ばれ、文字通り「お財布」のように暗号資産を保管して、利用者の指図で指定された先に暗号資産を移動させていました。このような暗号資産カストディ業者は、他人のために暗号資産の管理のみを行い、売買や交換はしていなかったことから、法改正以前は「暗号資産(仮想通貨)交換業」の定義にはあてはまらず、資金決済法の規制の対象外になっていました。

もっとも、管理のみとはいっても、サイバー攻撃による顧客の暗号資産流出リスクや、事業者の破綻リスクなどは暗号資産交換業者と同じです。また、国際的に協調してマネーロンダリング・テロ資金供与規制をする必要性があり、規制が強化されました。具体的には、暗号資産カストディ業務も、暗号資産交換業に含まれることになったのです。

(2)暗号資産交換業とは

改正前の資金決済法の「暗号資産交換業」とは、

- 仮想通貨の売買・交換

- 仮想通貨の売買・交換の媒介・取次ぎ・代理

- 1、2について利用者の金銭や仮想通貨を管理すること

のいずれかを業務として行うことをいいました。

そのため、仮想通貨の売買や交換をしていなければ、仮想通貨を管理するカストディ業務を行っていても、仮想通貨交換業にはあたらず、仮想通貨交換業者としての登録も不要だったというわけです。

もっとも、改正資金決済法では暗号資産交換業の定義が次の行為のいずれかを業務として行うことに変更されました。

- 暗号資産の売買・交換

- 暗号資産の売買・交換の媒介・取次ぎ・代理

- 1、2について利用者の金銭を管理すること

- 他人のために暗号資産の管理をすること(他の法律に特別の規定のある場合を除く)

4にある通り、暗号資産の売買や交換をしていなくても、その管理業務を行うだけで暗号資産交換業に含まれてしまうことになったのです。

これは既に暗号資産カストディ業務を行っている者にも適用されます。業務を続けるためには、暗号資産交換業の登録が必要になり、多くの事業者は、事業転換や撤退を余儀なくされました。

では、多くの事業者が事業転換や撤退を余儀なくされるほど、暗号資産交換業の登録が難しかったり、規制内容が厳しかったりするのでしょうか。以降の項目で確認していきましょう。

2 暗号資産交換業の登録

暗号資産カストディ業務を行うためには「暗号資産交換業者」として、内閣総理大臣の登録が必要になります。

暗号資産交換業者としての登録を受けるためには、登録審査を受けなければいけません。

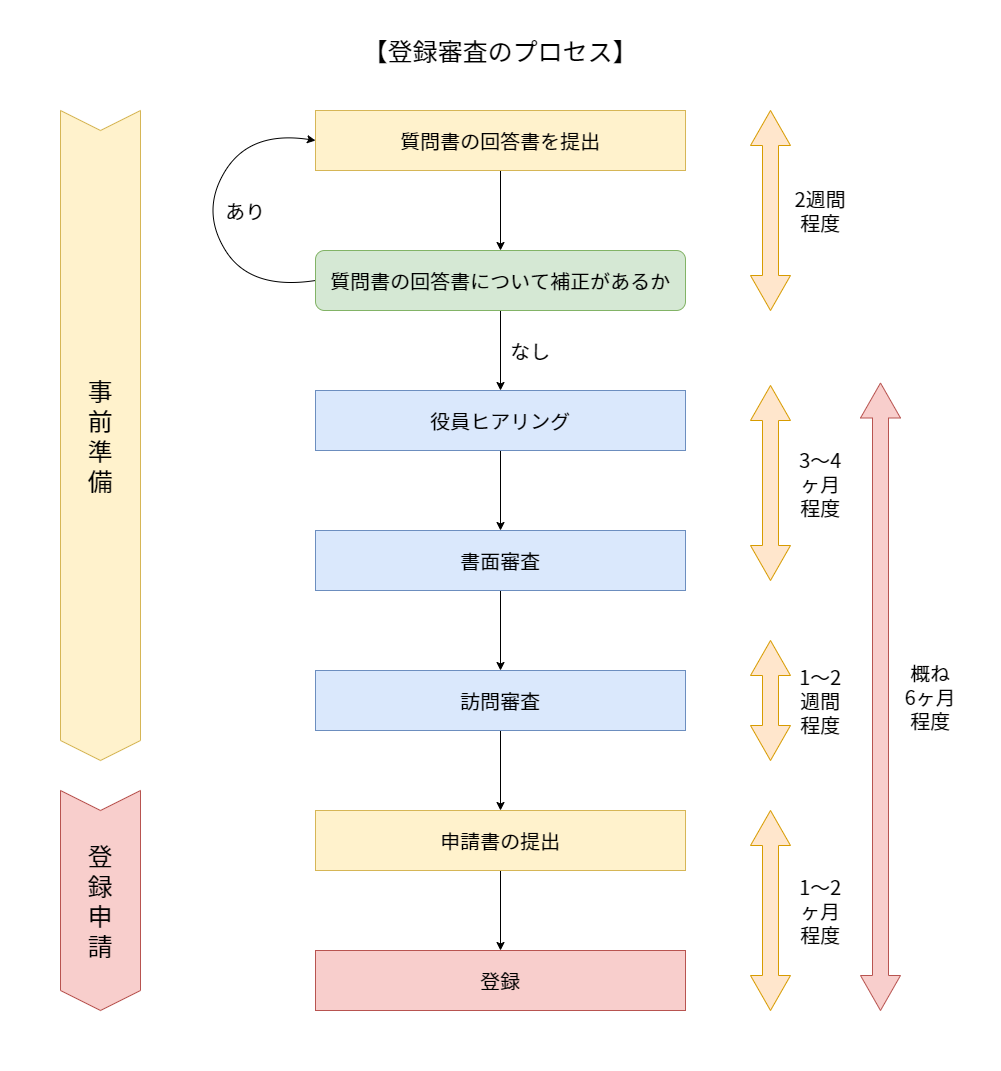

登録審査のプロセスは、大きく分けて以下の3つのプロセスに分けられます。

- 事前相談1(質問票提出)

- 事前相談2(主要プロセス)

- 登録申請

流れを図で表すと、以下のようになります。

(1)事前相談1(質問票提出)

指定された様式(「暗号資産交換業者の登録審査に係る質問票」)に必要事項を記入した回答書を金融庁に提出します。この質問票では、会社の基本情報に加えて、暗号資産に関する社内規則や社内体制、セキュリティ情報等を回答する必要があります。そして、業務内容に応じて不要とされている項目以外は全て回答しなければいけないため、大変手間のかかるものとなっています。

提出された回答書について、金融庁が補正が必要と判断した場合には修正や追加資料(添付書類、エビデンス等)が求められます。

このプロセスは、申請者が補正にかける時間を除いて2週間程度かかります。

(2)事前相談2(主要プロセス)

このプロセスはさらに次の3つに分けられます。

- 役員ヒアリング

- 書面審査

- 訪問審査

①役員ヒアリング

役員から、事業内容・事業計画をヒアリングします。また、リスク管理の基本的考え方などが確認されます

②書面審査

書面をもとに、具体的な管理方法・体制について検証されます。

③訪問審査

書面審査の内容を踏まえて、運用状況・管理態勢について現場での実効性を検証されます。

このプロセスは、①~②が3~4ヶ月程度かかり、③で1~2週間程度かかります。

(3)登録申請

登録申請書を提出します。事前相談と登録の内容から、登録の可否が判断されます。

事前相談2(主要プロセス)から登録までは、概ね6ヶ月程度かかることが見込まれています。

このように、カストディ業務を始めるには、まず登録する必要があり、書面や訪問での厳しい審査は、大変な手間と時間がかかるものとなっています。金融庁の求める体制構築やセキュリティの水準も高く、登録を希望すれば簡単に登録されるものではないことに注意が必要です。

また、カストディ業者が守らなければならない資金決済法上の規制も同様に重いものとなっています。

3 暗号資産カストディ業務に対する規制とは

暗号資産は、その性質上サイバー攻撃の標的になりやすく、これまでにも暗号資産取引所から巨額の暗号資産が流出するという事件があったことは記憶に新しいことでしょう。カストディ業務は暗号資産の「管理」のみとはいえ、暗号資産交換業者と同じ流失リスクに晒されています。

そのため、暗号資産カストディ業者には、暗号資産交換業者のうち、暗号資産の管理に関する規制が課せられることになりました。基本的に、暗号資産交換業者に対する規制と同じですが、暗号資産の交換などに関する規制まで守る必要はないことになります。

具体的に、カストディ業者が守るべき規制のうち特に重要なものを挙げると、次の3つが挙げられます。

- 犯収法に関する規制

- 分別管理

- 利用者保護のための情報提供等

(1)犯収法に関する規制

暗号資産カストディ業者も犯収法のルールを守らなければいけません。取引がテロ資金供与やマネー・ロンダリング等に利用されないように、

- 取引時の確認

- 確認記録の作成と保存

- 取引記録の作成と保存

- 疑わしい取引の届出

などを行うことが義務付けられています。

(2)分別管理

暗号資産カストディ事業者は、利用者から預かった暗号資産などの資産について以下の3つの分別を行う必要があります。

- 事業者自身の資産と利用者の資産の分別

- コールドウォレットとホットウォレットの分別

- 履行保証暗号資産と事業者自身の資産の分別

①事業者自身の資産と利用者の資産の分別

利用者の資産を事業者自身の資産として使用してしまい返せなくなると、利用者が不利益を受けてしまいます。そのため、事業者自身の資産と、利用者から預かった資産は明確に分別して管理しなければいけません。

②コールドウォレットとホットウォレットの分別

利用者の暗号資産の流出は、外部からの不正アクセスが主な原因です。そのため、このような流出リスクを減らすために、利用者の暗号資産は取引に用いるためにインターネットに接続した「ホットウォレット」と、常時インターネットに接続していないオフラインの「コールドウォレット」に分別して管理しなければいけません。

コールドウォレットへの保管方法としては、利用者の暗号資産を移転するために必要な情報である「秘密鍵」などを、常時インターネットに接続していない電子機器などに記録して管理する方法だけでなく、これと同等の技術的な安全管理措置が取られていれば、OKとされています。

そして、コールドウォレットには、事業者が管理する利用者の全暗号資産のうち95%以上を保管する必要があるため、事業者がホットウォレットで運用できるのは全暗号資産の5%以下ということになります。

③履行保証暗号資産と事業者自身の資産の分別

「履行保証暗号資産」とは、利用者財産を保護するため、事業者自身の暗号資産の一部を確保しておくことをいいます。この履行保証暗号資産は、ホットウォレットにある利用者の暗号資産と同種・同量とし、コールドウォレットでの保管が義務付けられています。

履行保証暗号資産があることで、万が一ホットウォレットから暗号資産が流出しても、利用者は暗号資産を用いた取引が可能です。

(3)利用者保護のための情報提供等

利用者には誰と取引をするのか明確にしなければいけません。そのため、たとえば、次に挙げる事項の情報提供をする必要があります。

- 暗号資産交換業者の商号・住所・登録番号

- 取引の内容

- 暗号資産の管理方法

- 履行保証暗号資産の管理方法

これらの説明や情報提供は、必要に応じて書面を交付するなどして、適切な形で行わなければいけません。

このように、暗号資産の管理のみを限定して行うカストディ業であっても、登録を含め重い規制が課されることになります。

もっとも、これらの登録や規制を避けることはできないのでしょうか。次の項目で確認していきましょう。

4 暗号資産交換業の登録を回避することができるのか

暗号資産交換業の登録を回避する際のポイントは、暗号資産交換業の業務として定義されている「他人のために暗号資産の管理をすること(他の法律に特別の規定のある場合を除く)」にあたるかどうかです。

そもそも、「他人のために暗号資産の管理をすること」に当てはまらない業務であれば、暗号資産交換業の定義には含まれず、登録や規制の遵守は不要となります。

また、「他の法律に特別の規定のある場合を除く」に当てはまる業務も同様です。

これらについて検討していきましょう。

(1)暗号資産の管理をすること

暗号資産を管理しているかどうかは、

- 誰が秘密鍵を持っているか

- 誰が暗号資産の移転をすることができるか

がポイントです。事業者が秘密鍵を保有していなかったり、暗号資産の移転を自由にすることができなかったりすれば、暗号資産を管理していないと判断されるでしょう。

たとえば、

- 事業者が暗号資産を移転に必要な秘密鍵を保有しない場合

- 暗号資産を移転するのに複数の秘密鍵が必要な設定(マルチシグ)をして、事業者が複数の秘密鍵のうちその一部しか保有しない場合

- 秘密鍵が暗号化され、事業者がその秘密鍵を保有していても、複合したり使用したりすることができない場合

であれば、暗号資産を管理していない=暗号資産交換業の登録や規制遵守は不要になります。

(2)他人のために

事業者が、暗号資産の秘密鍵を保有していても、「他人のため」ではなく、「自己のため」に保有していれば、他人のために暗号資産を管理していないことになります。

たとえば、事業者が権利を保全するために、保証金などという形で預かった暗号資産は、事業者自身のための管理といえるため、他人のために暗号資産を管理していない=暗号資産交換業の登録や規制遵守は不要になります。

(3)他の法律に特別の規定のある場合を除く

これから事業を開始するにあたって、「他人のために暗号資産の管理をすること(他の法律に特別の規定のある場合を除く)」の括弧書きにより、暗号資産交換業の登録や規制の遵守を回避することは基本的にできません。なぜなら、この括弧書きは、既存の信託会社などの金融機関を想定して定められているからです。

5 小括

業務として他人のために暗号資産の管理をする「暗号資産カストディ業務」を行うためには、まず内閣総理大臣の登録を受ける必要があります。

登録は、役員のヒアリング、書面審査、訪問審査などの厳しい審査を経て6ヶ月程度の時間がかかります。その後も、カストディ業務には、暗号資産交換業と同じようなさまざまな規制が課せられます。

暗号資産交換業の定義には当てはまらない形で事業を設計することで、登録や資金決済法の規制遵守を回避できる可能性があります。

6 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- 「暗号資産カストディ業務」とは、業務として他人のために暗号資産の管理をすることをいう

- 暗号資産カストディ業務は資金決済法の改正により暗号資産交換業の定義にあてはまるようになった

- 暗号資産カストディ業務を始めるためには、内閣総理大臣の登録が必要である

- 登録は、大きく分けると①事前相談1(質問票の提出)と、②事前相談2(主要プロセス)登録申請の3つのプロセスに分けられる

- 事前相談の主要プロセスは、①役員ヒアリング、②書面審査、③訪問審査の3つに分けられる

- 事前相談の主要プロセスから登録完了までは、概ね6ヶ月程度かかる

- カストディ業者は、暗号資産交換業のうち、暗号資産の管理に関する規制が課せられる

- カストディ業者が守るべき規制のうち特に重要なものを挙げると、①犯収法に関する規制、②分別管理、③利用者保護の情報提供等が挙げられる

- 暗号資産交換業の定義に該当しない形で事業を設計することで、暗号資産交換業の登録や規制遵守を回避できる可能性がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。