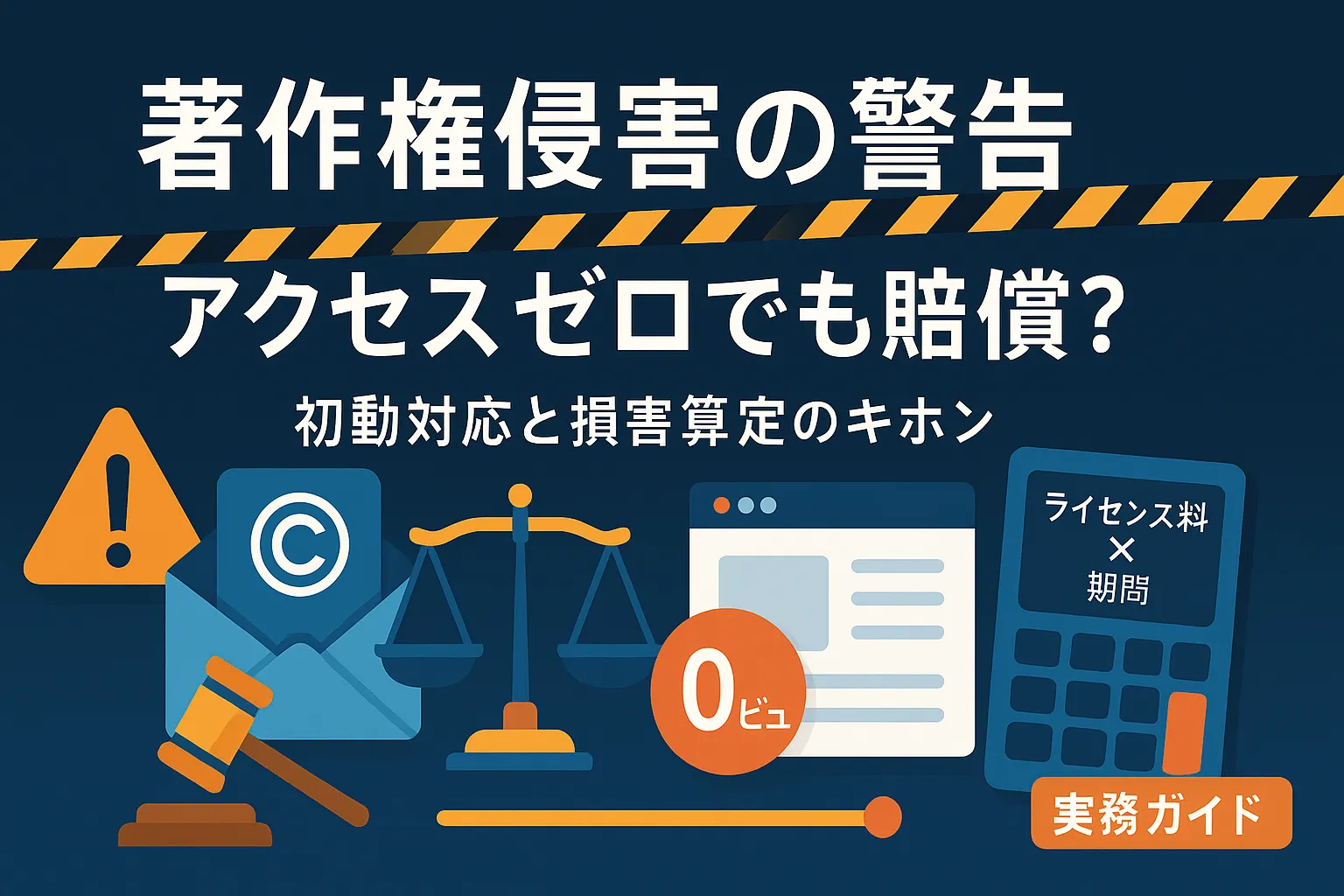

著作権侵害の警告が届いたらどうする?アクセス数がゼロでも損害賠償を払う必要があるの?

はじめに

この記事は、以下のような件名のメールや書面が届いた場合を想定しています。

- 【著作権侵害のご連絡】貴サイト掲載画像の無断使用について

- 画像使用料の請求/削除のお願い(至急)

- 【法的措置検討】写真の無断転載に関する通知

- ライセンス違反:写真の出典・クレジット不備の是正依頼

- コンテンツ権利部より:当社画像の利用停止と損害金のご請求

「え!うちのサイトPVほとんど無いのに?」「指摘を見てすぐ消したから大丈夫…だよね?」――不安になりますよね。

この記事は、自社ブログやLP、オウンドメディア、SNS埋め込み等に載せた写真が他人の著作物だったと指摘されたときに、最初に知っておくべきことを整理しています。

【注:ウェブで画像を公開可能な状態に置く行為は「公衆送信権(送信可能化)」の侵害となり得る/根拠:著作権法23条】

実際の裁判例をもとに、弁護士が初動の判断から交渉のポイントまで、丁寧に解説します。

関連記事「社内資料の配布は著作権法違反?企業活動における著作物利用の基本とリスク(令和7年版)【チェックリスト付】」も併せてご覧ください。

この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之

- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務

GWU Law LL.M.(知的財産法)

事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら

結論

- 警告が来たら、まずは事実関係の社内調査、掲載停止(非公開化)の検討、そして専門家対応を同時並行で。

- 日本の裁判実務では、ウェブ掲載の損害は「アクセス数」ではなく、原則として「ライセンス料相当額×利用期間」(著作権法114条3項)で算定される傾向が強い。

- よってアクセスがほぼゼロでも、公開(送信可能化)していれば損害は生じ得る。ゼロ主張で免責を狙うのは難しい。

- ただし、法外な金額や権利帰属が怪しい請求もある。金額の相当性や権利立証は冷静に精査し、交渉余地もある。

1. まず何をする?初動のベストプラクティス

- 事実確認と掲載停止(非公開)の検討

- まずは、事実確認が重要です。指摘された侵害行為(複製、ウェブでの情報発信など)があるのか、掲載期間や点数は事実か、それが本当に通知者の著作物なのか、等。

- 必要に応じて(当然、権利侵害がないのであれば非公開化は不要です)当該ページ、画像・動画・テキストを即時にドラフト化/非公開。CDNやキャッシュ、サムネイル自動生成領域も含め二次データを全削除。

- SNS埋め込み・サイト内検索結果・OGP画像の残留も確認。

- 近年増えてきているのが架空請求の類です。特に外国の法律事務所からのものだと恐怖心も相俟って即座に対応してしまいがちですが、架空のものもそうでないものも見受けられます(実在の事務所が大量の権利侵害通知を送付している例もあります)。落ち着いて内容を精査してください。

- 証拠保全

- 警告書面/メールの原本、送信ヘッダ、当該ページのURL・スクリーンショット・ソース、公開期間を示す公開履歴・更新ログ、アクセスログ(原本)を時系列で保存。

- 【注:損害賠償請求の立証責任は原告側にあり、使用料相当額の推定が働くのは114条3項による/根拠:著作権法114条3項】

- 画像の入手経路、制作者、社内関与者のメモを残す。

- 事実関係の棚卸し

- 「どの素材を」「いつから」「どこに」「誰の判断で」使ったか。利用許諾の有無・範囲・商用可否・クレジット条件。

- 外注や買収サイトの引継ぎの場合は承継資料(ライセンス、納品書、仕様書、台帳)を再点検。

- 連絡方針の策定

- 先方には感情的反論をせず、受領と社内調査着手を伝える。安易な全面承認・即時支払の約束は避ける。

- 期限が切迫なら中間回答で調査中と削除済みの事実を通知し、データ提示の準備を進める。

- 専門家対応

- 金額の相当性、権利者性、権利範囲、時効・消滅時効の進行、交渉戦略(和解条件・再発防止条項)を整理。

- 必要に応じて保険(個人情報/メディア賠償)の適用可否を確認。

2. 「アクセスが少ないから損害はない」は通るのか?

結論:通りにくいのが実情です。 ウェブ侵害では公衆送信権(送信可能化)の侵害が成立すれば、ライセンス料相当額(使用料相当額)を基礎に損害を算定するのが実務の主流です。PV(アクセス数)を基軸にゼロ評価する判断は少数です。アクセスは慰謝料の多寡等の補正要素にはなり得ますが、損害の有無そのものを左右しないのが通例です。

根拠になる代表的な3判決を、損害算定の考え方に絞って要約します。

(1) 東京地裁 平成27年4月15日判決(平成26年(ワ)24391)

結論(要旨)

- 企業サイトの無断掲載につき、使用者責任を認め、著作権114条3項の「使用料相当額」で損害を算定。

- 識別情報や権利関係が不明な著作物の利用は控えるべきであり、警告後に削除しても直ちに免責されない。

- 著作者人格権(氏名表示権)侵害の慰謝料も一部認容。

実務ポイント

- 「フリー素材だと思った」「注意されたので削除した」は抗弁として弱い。

- 相場ベースの算定が貫かれ、PV立証は軸ではない。

(2) 東京地裁 令和2年12月23日判決(令和2年(ワ)24035)

結論(要旨)

- 事業サイトでの約5年掲載につき、差止と損害31万1032円を認容(内訳:ライセンス料相当額21万1032円+慰謝料5万円+弁護士費用5万円)。

- 算定根拠として欧米で広く使われている「fotoQuote」料金表の採用を認め、使用サイズ・期間・地域などのパラメータで料金を評価。

- 非営利主張は退けられ、営利目的のウェブ掲載と判断。

実務ポイント

- 海外相場表(fotoQuote)等、市場実勢に即した外部レートが採用される場合あり。

- ここでもアクセス数によらず、「想定ライセンス料×期間」ロジックが中心。

(3) 東京地裁 令和2年10月23日判決(令和2年(ワ)1667)

結論(要旨)

- あるサイトを買収したウェブ管理運営者に対し、著作権侵害に基づく損害賠償請求をした事案。調査・確認義務違反の過失を認め、公衆送信権・氏名表示権侵害を肯定。

- 協同組合日本写真家ユニオンの使用料規程を参酌し、1枚あたり4万円を使用料相当額と認定。慰謝料4万円、弁護士費用2万円。

実務ポイント

- サイトM&A・事業承継でも「知らなかった」は通りにくい。承継時の権利クリアランスが必須。

- この事例もアクセス数ではなく使用料相当額を基礎に算定。

3. どうやって金額は決まる?(実務の“ざっくり式”)

- 基準は著作権法114条3項

侵害がなければ権利者が受けたはずのライセンス料に相当する額を損害とみなすルール。

- 相場情報の参照

- 著作物ごとの使用料相場(料金表など)を参考にする。

- 媒体(Web/印刷)・掲載位置・サイズ・解像度・用途(広告/記事)・地域・期間でレートが変動。

- 期間の乗算

- 「○か月~○年」使用で期間に応じた損害相当額が妥当というのが一般的な見方です。本来は許諾を得て使用すべきところタダで利用していることになってしまっており、この請求は「堅い」請求です。他方で、慰謝料や特別な事情に基づく損害は主張立証ハードルが高い。

- 抗弁

- 引用、その他の適法利用だったという抗弁の成立がありうるのかも念のためチェックしましょう。

関連記事「著作権の引用とは?画像や文章を転載する際の5つの条件・ルール」も参考にしてください。 - 【注:公正な慣行に合致しかつ報道・批評・研究等のための「引用」は適法/根拠:著作権法32条】

- 補正項目

- 人格権(氏名表示権)侵害の慰謝料、弁護士費用相当、差止(112条)などが上乗せ。

- アクセス数は補正要素に留まることが多い(ゼロ主張で損害ゼロにはなりにくい)。

4. 交渉・反論の“筋の良い”論点

- 権利者性・独占的利用権の範囲:誰が本当に権利者か、ライツの範囲は何か。

- 利用実態の限定:掲載位置・サイズ・解像度・サムネイルの有無、実使用期間(厳密日数)を確定し減額要素に。

- 相場の当てはめ:相手が提示する料金表が媒体・地域・用途に適合しているか。広告用か記事用かで大きく違う。

- 重過失・故意の否定:社内体制、チェックフロー、教育、再発防止策の整備で慰謝料・費用の抑制を狙う。

【注:悪意又は重過失があれば刑事罰の対象となり得る/根拠:著作権法119条】 - 和解条項:包括清算・クレーム放棄・秘密保持・再発防止を入れる。可能ならライセンスの遡及付与で将来紛争を封じる。

5. 再発防止のチェックリスト(即導入)

- 画像・図版・フォント・音源の台帳化(作品ID、出所、許諾範囲、証憑)

- 生成AI素材は各サービスの利用許諾とトレーニングデータ由来リスクを別管理

- 入稿前ゲート:自動スキャナ(重複画像検出/EXIF/透かし)、権利チェックの承認フロー

- 外注契約:著作権帰属、再許諾可否、権利保証・賠償・保険条項

- サイト買収・引継ぎ:権利クリアランス監査をDDに組み込み、問題資産の隔離/棚卸し

- ログと公開履歴の保存ポリシー(期間・改竄防止)

- 教育:フリー素材の落とし穴、「出所不明=使わない」の徹底

6. まとめ:アクセス数ゼロでも払うのか?

原則は「はい、払う可能性が高い」です。 理由はシンプルで、実務の損害算定は「侵害期間 × ライセンス料相当額」が軸だから。アクセス数が全くなかったことの立証は実務上ほぼ不可能ですし、仮にPVが極小でも、送信可能化(公衆が閲覧できる状態)に置いた時点で権利侵害は成立し得ます。

もっとも、法外な請求や用途・期間に合致しない相場表の当てはめ、権利帰属の不備など、争点は多く、減額交渉の余地は十分にあります。まずは冷静に非公開化と証拠保全、そして相場適用の妥当性を精査し、過大請求には交渉・反論で臨みましょう。ご相談ください。

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。