著作権侵害(違反)をするとどうなる?9つの侵害事例と対策方法とは

はじめに

他人の画像やテキスト(文字)をwebサイト・メディア制作やブログなどで使う場合に、「著作権を侵害しないか?」「著作権を侵害してしまった場合どうなるのか?」といった疑問を持つ方は多いのではないでしょうか?

丸パクリがダメなのはわかるけど、少しオマージュした場合はどうなのか?色を変えた場合はどうか?など、他人のコンテンツを利用する際には、毎回といっていいほど、悩んでしまいますよね。

そこで今回は、他人のコンテンツを利用したいが著作権という権利がよくわかっていない方向けに、①著作権侵害はどういった場合に成立するのか、②実際に著作権侵害(違反)をしてしまった場合、どういったペナルティがあるのか等について、9つの侵害事例を挙げながら体系的に解説していきます。

この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之

- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務

GWU Law LL.M.(知的財産法)

事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら

1 著作権侵害(違反)とは

「著作権侵害(違反)」とは、著作権という権利によって守られているコンテンツ(著作物)を、著作権者の同意を得ず無断でコピー、使用してしまうことによって起こる「権利の侵害」のことを指します。

以下で詳しく解説しますが、この著作権侵害(違反)をしてしまった場合、

- 損害賠償請求といった民事上の請求

- 罰金や懲役といった刑事罰

を科せられる可能性があります。

そのため、どういう場合に著作権侵害(違反)になってしまうかをあらかじめ知っておく必要があります。

まずは「著作権侵害(違反)の要件」を確認していきましょう。

※画像や文章の「引用」について、著作権侵害(違反)にならないための方法を具体的に知りたい方は、「著作権の引用とは?画像や文章を転載する際の5つの条件・ルール」をご覧ください。

2 著作権侵害(違反)の要件

著作権侵害(違反)の要件は大まかに

- 著作物であること

- 著作権が存続していること

- 依拠性が認められること

- 類似性が認められること

- 著作物を利用する権利を有してないこと

の5つがあります。

対象となるコンテンツを利用した、あるいは、利用されたケースで著作権侵害になるのは、この5つの要件をすべて満たした場合のみであり、一つでも要件を満たさなければ、著作権侵害にならないことになります。

(1)著作物であること

まず著作権侵害(違反)は「著作物」に対して行われるものです。ですから「著作物」であることが認められないと著作権侵害(違反)はそもそも起こり得ません。

そのため、著作権侵害(違反)になるかどうかを判断するにあたっては、使おうとしてる、あるいは、使われた画像やテキストなどのコンテンツが「著作物」にあたるかどうかを確認する必要があります。

「著作物」とは、以下の4つの要件をすべてみたすコンテンツをいいます。

- 思想や感情であること

- 「表現」されていること

- 「個性」が表れていること(創作性)

- 文芸・学術・美術・音楽の範囲に属していることもの

反対に、上記の4つの要件のうち「一つでも」要件を満たしていない場合には、「著作物」としては保護されません。そのため、著作物でもないコンテンツをパクったとしても、著作権侵害は成立しないということを意味します。

以下の表をご覧下さい。以下の表は「著作物」の具体例です。

何となくイメージがついていたものが多かったのではないでしょうか。

反対に、「著作物」に該当しないものとして、以下のようなものが挙げられます。

上記の表で示した以外にも、コンテンツというものは無数にあります。ですから、他人のコンテンツを使用する場合には、そのコンテンツが著作物の4つの要件を満たすかどうかを確認してください。

(2)著作権が存続していること

著作権はクリエイターがコンテンツ(著作物)を作った時点で発生し、原則としてそのクリエイターに権利が与えられます。著作権という権利を得るために特別な資格や国への届出・登録はいりません。

このように発生した著作権も、侵害のタイミングで、有効に権利が存続していないと著作権侵害(違反)にはなりません。

著作権が存続しているかどうか問題となるのは、具体的には、以下の2つのケースです

- 著作物にはあたるが著作権が認められないケース

- 著作権の保護期間が切れているケース

①著作物にはあたるが著作権が認められないケース

著作物を作れば、著作権が発生することが原則ですが、例外的に、

- 憲法その他の法令

- 国や地方公共団体などが発行した文章(告示・訓令・通達など)

- 裁判の判決

- 国や地方公共団体などが作成した翻訳物や編集物

については、公益性が強く、著作権という強力な権利を認めてしまうと実害が大きいいことから、「著作物ではあるものの著作権は認められない」という形になっています。

②著作権の保護期間が切れているケース

著作権というものは、一度発生したものであっても、人間の寿命のような「保護期間」というものを設け、以下のように、一定の時の経過により「消滅する」ことになっています。

- 【著作権の保護期間】

- 著作者の死後70年

- 団体名義や無名・変名の著作物については公表後70年

- 映画については公表後70年

そのため、著作権侵害かどうかを判断するにあたっては、対象となるコンテンツの「保護期間」が過ぎていないか?を確認する必要があります。

(3)依拠性が認められること

ここで挙げた「依拠性」とは、他人のコンテンツを参考にしてる(オリジナルのものではない)という意味です。

「依拠性」が認められるためには、「参考にする、マネする」という積極的な姿勢が必要になりますから、作った作品が他人の作品と「たまたま(偶然)似てしまった」という事例では、「依拠性」が認められず、著作権侵害にはなりません。

実際、とある作曲家が作った楽曲が、既に存在する他の作品と似ていました。「これは著作権侵害ではないか?」として争われた「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件があります。裁判所では、偶然一致していたにすぎないことを理由に依拠性が認められないとして、著作権侵害は否定されました。以下で事例を見ていきましょう。

【依拠性が争点となった事例】

「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」事件(昭和53年9月7日判決 最高裁)

【事例】

鈴木道明が作詞作曲した楽曲「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー」がハリーウォレン作曲の「The Boulevard of Dreams」(夢破れし並木路)と極めて似ているとしてアメリカの音楽出版社「レミック・ミュージック・コーポレーション」が、作詞作曲者の鈴木道明と著作権の譲渡を受けている「株式会社日音」に対して著作権侵害の訴訟を提起しました。本件では、既に世の中にある著作物をまったく知らない状況下で、これとよく似た作品を作ってしまった者は著作権侵害にあたるかどうかという点が争点となりました。結果的に最高裁は依拠性があることが著作権の要件の一つであることを明らかに示し、著作権侵害を否定しました。

(4)類似性が認められること

何か作品を作った、歌詞を書いたなどのとき、他の著作物の本質的な特徴を直接感じ取ることができる場合、「類似性」が認められます。

どういうことかと言うと、モナリザの絵をほとんど丸パクリで描いた場合に「この絵は誰がどう見たって有名なモナリザの絵とそっくりではないか?」と誰しもが思い、似ていることは明白になりますよね。このオリジナルのコンテンツと「本質的な特徴が似て」おり、かつ、それをそのコンテンツから直接感じることこそが「類似性」なのです。

著作権侵害においてここまではっきりと分かる事例は稀ですが、パクったのかパクっていないのかという微妙なラインで「類似性」が争点となります。そのため、「ここが似ているよ。」「いやいや、ここは似ていないじゃないか。」というようなことを両者が大真面目に言い争うという構図をイメージしてください。

では、実際に起きた事例を紹介します。

【類似性が争点となった事例】

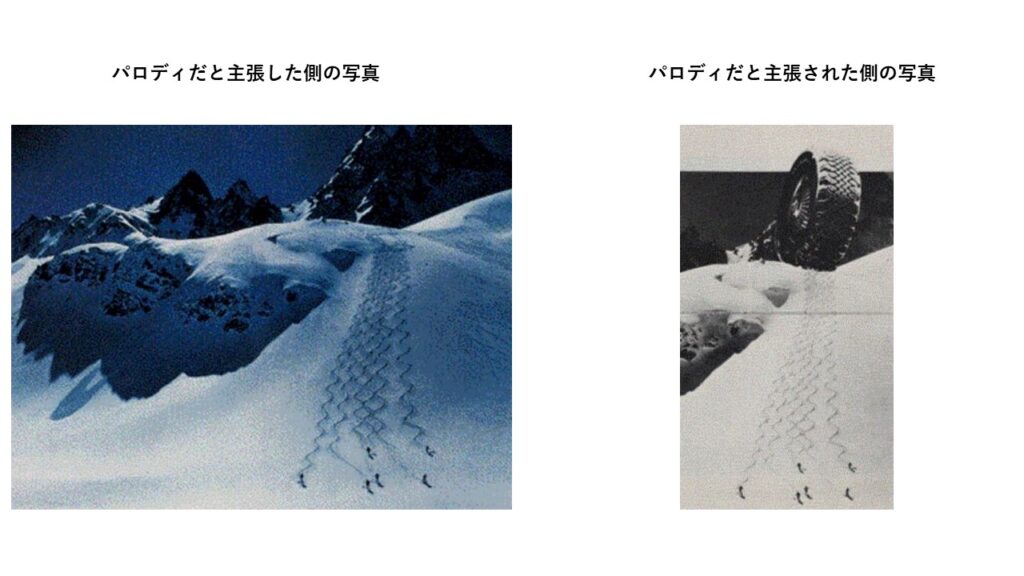

「パロディモンタージュ事件」(昭和55年3月28日判決 東京高裁)

【事例】

1970年1月、グラフィックデザイナーのマッド・アマノ氏が出版した作品「SOS」に収録されているアルプスを滑るスキーヤーの写真が著作権侵害であると、写真家の白川義員氏が告訴した事件です。

この事件では、白川氏が撮影した写真をマッドアマノ氏が、

-

- 著作権者に無断で

- 本質的な特徴を感じるような

かたちで作品を発表している点が争点となりました。結果的に、

-

- モンタージュ写真を作成する際には、著作権者の同意を得る必要がある

- 著作物が独自に持っている特徴が感じ取れる場合には、類似性が認められる

とし、東京高裁はこれを著作権侵害と判断、この写真を出版した出版社「週刊現代」に罰金50万円の支払いを言い渡しました。

(5)著作物を利用する権利を有していないこと

基本的には著作物を作った者に対して著作権が発生しますから、それ以外の者は著作物を使用する権利はありません。ですから著作物を勝手に使用しては著作権を侵害してしまいます。

ですが、以下のように、著作権者から何らかの形でコンテンツの利用をする「お墨付き」を得ている場合には、権利者がOKサインを出している以上、著作権侵害にはなりません。お墨付きを得たコンテンツについては自由に使えます。

- 著作権者から著作権を譲り受けた

- 著作物のライセンスを受けた

- 著作権者が誰か分からない場合に文化庁長官から裁定を受け使用料相当額を供託した

- 著作物が本である場合は出版社と契約をしている

このように、著作権侵害が問題となった場合、そのコンテンツについて、自身が著作物を利用する権利を有しているかどうかも確認する必要があります。

もっとも、この点については上記のような「特殊な方法で権利を有していたかな?」という部分を確認するだけですから、非常に確認が簡単であるため、必ず確認しましょう。

(6)著作権者の同意なく利用できる場合

①引用の要件を満たす場合

「引用」という方法で他人が作成した文章や写真を自身の作品に織り込むことは合法です。ですから、「引用」の要件を満たすようにさえすれば、著作権侵害に問われることはありません。

「引用」の要件は以下の5つです。

- 引用部分がメインとならないようにする

- 「ここからここが引用ですよ。」と示されている

- 引用をする必要性があるものを引用している

- 出典元がきちんと明記されている

- 内容を一切改変しない

どうしても、「引用」がしたい場合には、この5つの要件をしっかりと満たして「引用」を行ってください。

なお、「引用」の方法などをさらに詳しく知りたい方は、「著作権の引用とは?画像や文章を転載する際の5つの条件・ルール」を参考にしてください。

②著作権侵害とならない範囲での使用の場合

他にも、著作権侵害の要件を満たさない方法で使用するのであれば何の問題もありません。

例えば、

- 私的な使用のためのコピー

- 営利目的ではない演奏行為

- 図書館での貸し出し

- 美術館での展示行為

などは著作物が扱われているものの、著作権侵害とはなり得ません。

では実際に「著作権を侵害してしまったらどうなっちゃうの?」という疑問には以下で回答していきます。ペナルティ内容を見ていきましょう。

3 著作権を侵害した場合のペナルティ

まず著作権を侵害した場合、

- 民事上のペナルティ (損害賠償など)

- 刑事上のペナルティ(罰則)

のどちらも科せられる可能性があります。

(1)民事上のペナルティ

著作権侵害(違反)に対しては、

- 差止請求

- 損害賠償請求

- 不当利得返還請求

- 名誉回復などの措置

といった請求をされる可能性があります。著作権を侵害された側からすると、侵害されたことによって本来稼げたお金が手に入らなかったり、有名な芸能人であれば自分の名前に傷がついたり、とても困った事態に直面するわけです。ですから、そのような著作権者を保護する目的で著作権侵害者にペナルティを科すのです。

以下で、それぞれの詳細を順を追って解説していきます。

①差止請求

「差止請求」とは、権利者が、侵害者に「侵害行為をやめてください!」と求めることをいいます。

逆に、著作権侵害(違反)をした場合、著作物を勝手に使用するなどした侵害者は、その著作物に対して権利をもつ著作者や著作権者、出版権者などから「差止請求」をされることになります。

「差止請求」には、具体的に以下のパターンがあります。

- すでに侵害行為をしている人に対して、その行為の停止を求める

- 侵害のおそれのある行為をする人に対して、侵害の予防を求める

- 侵害行為を助長するものや、侵害行為によって作成されたものを廃棄するなど、侵害の停止・予防に必要な措置を求める

③の侵害の停止・予防に必要な措置がなんなのか分かりづらいかもしれませんが、他人がデザインしたイラストを勝手に使用して本を出版した場合を例にして考えてみましょう。

この場合、勝手に出版した侵害者は、権利者から「本の出版を停止すること、そして、すでに世に出回っている分に関しては回収すること」を内容として侵害行為の「差止請求」をされる可能性があります。この「すでに世に出回っている分に関する回収」が侵害の停止・予防に必要な措置になります。

なお、③についてはそれだけでは、侵害(侵害のおそれ)は止まらないので、①または②とともにでなければ請求できません。

②損害賠償請求

「損害賠償請求」とは、他人から何かしらの損害を与えられた場合に、損害を与えられた被害者が、その損害を金銭に換算して請求することをいいます。

もっとも、いくら損害が生じたかは被害者(損害を請求する側)が証明しなければいけません。著作権侵害については、具体的にいくら損害が生じたかを証明することはなかなか難しいといえます。

なぜなら、侵害がなかった状態は想像でしかないからです。

そのため、法律上、損害額の算定が困難な場合には、以下のいずれかの算定方法を用いることが認められています。

- 商品の価格×無断で配布、譲渡した数

- 著作権侵害者が実際に儲けとして受け取った金額(通常の価格より安く売った場合はその価格に準じます)

- ライセンス料相当額

③不当利得返還請求

「不当利得返還請求」とは、法律上の原因、また正当な理由がないのにもかかわらず、他人の損失の上で利益を得た人間はその利益を被害者へ返還しなければならないという民法上の規定を指します。

例えば、自分が撮影した写真や画像を、キュレーションサイトが無断で使用し、その写真や画像によって100万円の儲けが出ている場合には、「他人の損失によって利益を得ている」としてその100万円を請求できます。ただし、著作権侵害をしていることを知らなかった場合は「利益が残っている範囲内」でしか返還を請求できません。

他方で、著作権侵害を知っていた場合は「得た利益+利息(遅延損害金)」分を返還請求できます。

例えば、先の例でいうと、パクった写真や画像で100万の利益が出ていても、その後、サイトの運営費として40万円を使用していた場合には、残部の60万円(100万ー40万)しか返還請求できません。他方で、著作権侵害を知っていた場合には、100万円+利息分(遅延損害金)の支払い請求ができます。

④名誉回復などの措置

著作者や俳優、歌手など社会的影響の大きい人間が著作権侵害(違反)によって、名誉や世間的な好評を失ってしまった場合にそれらを取り戻すための措置を請求することができます。具体的にどんなことを求めるのかというと、

- 著作権侵害(違反)の事実関係を明示した説明文を公表すること

- 何をどんな風にして著作権侵害(違反)に至ったかを説明し、そして訂正をしてもらうこと

などが考えられます。ですが、現状、裁判所ではこの名誉回復などの措置は認められない傾向にあります。

そのため、双方の話し合いで任意に求めに応じてもらうケースが大半を占めています。

以上が、著作権侵害(違反)に対する民事上の責任追及により負わなければいけないペナルティです。これらのペナルティは、どれか1つだけ請求されるというものではなく、該当してしまうと「4つすべて」請求される可能性があります。

(2)刑事上のペナルティ(罰則)

続いて、刑事上のペナルティです。著作権侵害(違反)は立派な犯罪です。そのため法律に基づいた刑事罰(罰則)に問われます。著作権侵害で刑事罰に問われる場合いくつかの条件があるため、以下で解説いたします。

なお、刑事罰は、民事上の責任追及によりペナルティを与えられた場合でも、科される可能性があるため、「損害を賠償すれば無罪放免」というわけではないことには注意が必要です。反対に、権利者は、著作権侵害を探知した際には、損害賠償請求などの民事上の責任追及のほか、刑事告訴をするなどして、刑事上のペナルティを求めることができるわけです。

①罰則の内容

罰則の具体的な内容は法人か個人かでその内容は大きく変わります。下記の罰則例でも分かるように罰則の内容もかなり重いものです。

著作権を侵害した場合、

- 最大10年の懲役

- 最大1000万円の罰金

のどちらか、または両方が命じられる可能性があります。

さらに、法人に所属している人間がその職務上で著作権侵害(違反)をした場合は、その人間の所属する法人に対しても最大3億円の罰金が科せられます。これを法律上では「両罰規定」といいます。

②「故意(わざと)」が必要なこと

もっとも、著作権侵害(違反)をした場合のうち、刑事罰に問われるのは、「故意(わざと)」侵害したケースに限られます。

他方で、著作権侵害(違反)などするつもりはなく、知らず知らずのうちに著作権侵害(違反)をしてしまっていた場合は「故意(わざと)」ではないため、刑事罰を受けなくて済むわけです。この「故意(わざと)」ではないことを、法律では「過失」と呼びます。

「わざとじゃないよ」ということを裁判などで証明をすることが必要になりますが、著作権侵害(違反)の裁判においてはここは大きな争点になります。ですが、いくら「過失」でも、前述した民事上の責任は免れず、損害賠償責任を負うことになるため、十分注意が必要であることに間違いはありません。

著作権侵害(違反)の概要とペナルティ内容についてはいかがだったでしょうか。民事上、刑事上いずれのペナルティも重く、いかに著作権が法律的に保護されているかをご理解頂けたことでしょう。どんな状況にせよ他人の著作物を勝手に使用してはいけません。利用するときは必ず著作権侵害(違反)にならないよう許諾を得るなどすることが非常に大切になります。

次の項目からは、著作権侵害(違反)における実際にある事例を紹介していきます。著作権侵害(違反)では具体的にどんな事例があるのか知りたい方は必見です。

4 ありがちな著作権侵害(違反)事例

(1)Webサイト上の記事・写真

まずはWebサイト上の記事・写真を使った著作権侵害例です。個人でブログを書いたり、簡単にHPを作成出来たりして非常に便利な時代になりましたよね。著作権侵害(違反)の中でも極めて数が多く、また、知らず知らずのうちに侵害してしまっていることが多いため、やってはいけないという意識自体が薄いのも特徴です。

- 【具体例】

- インターネット上にある文章や写真などを無断で自分のサイトなどに転用しあたかも自分の文章かのように公開してしまう

- 使用を許された文章や写真の内容を勝手に変えてしまう

- 他人のHPに載っているオリジナルの絵などを勝手にSNSのアイコンにする

(2)音楽にまつわるもの

近年、動画サイトなどでも高音質で音楽を聴くことができるようになりました。それに伴い、音楽に関する著作権侵害(違反)は加速度的に増加しています。「それもだめだったの?」というような内容もあるため、細心の注意が必要です。

- 【具体例】

- 音楽や歌詞、CDジャケットなど明らかに他人が制作したものを勝手にコピーし、自身の作品として販売する

- ある楽曲を勝手にコピー演奏し、それを動画サイトなどで公開する

- 合唱部などで歌の練習のために楽譜を購入後、コピーしてメンバーに配る

(3)キャラクター・ロゴの無断使用

①オリンピックエンブレムパクリ問題

2020年に開催される東京オリンピックの公式エンブレムが、ベルギーにある劇場のロゴに類似しているということで、劇場ロゴの製作者が、エンブレムの使用を止めてほしいと裁判所へ告訴した事件がメディアで大きく取り上げられました。この事件では、前述の通り、劇場ロゴの特徴に類似していることが著作権を侵害しているとの主張で、両者を比較しても似ているなと感じると思います。対して、東京のオリンピックの公式エンブレムの製作者は劇場ロゴ自体は見ていないし、似ていない、と著作権侵害を否定しています。

結果的に、問題となった公式エンブレムは使用中止となり、著作権侵害の訴訟は取下げられました。

②既存キャラクターのイラストや写真の無断転載

漫画やアニメ、小説、映画に登場する無数のキャラクターは著作権では一体どのように判断されるのでしょうか。インターネット上には既存キャラクターのイラスト、写真などが数多くありますが、漫画のキャラクターそのものは、登場キャラクターの人格などという抽象的な概念のため著作権は認められていません。あくまで、著作権で保護されているのは、漫画の1コマや絵などの具体的な対象に対してです。

当然これを無断で転載することは著作権侵害(違反)にあたります。webサイト・メディアやブログなどを制作する際に、「このキャラクター気に入ったから使ってしまおう。」ということは絶対にしないようにしましょう。

(4)漫画

日本の一大産業である漫画。まず漫画は実際に漫画を描く漫画家が当然著作権者になりますが、営利目的に漫画を販売する過程で、出版社や電子コンテンツ会社が独占契約(出版契約)を結び、配信、出版することで読み手のもとに作品が届きます。

ですが、最近では作者(著作権者)の許可を得ないでネットで配信しているケースが多く見られ、これは著作権侵害(違反)の可能性が高いです。

例えば、昨今世間を賑わせている「漫画村」などです。多数の漫画コンテンツを違法アップロードし、誰でも読める状態にしていた海賊版サイト「漫画村」の運営者は著作権侵害で逮捕されています。

似たようなもので、特定の作品のファンなどが共同出資して出版する「同人誌」というものがありますが、著作権者が黙認しているケースが大半で、もし著作権者が「著作権侵害だ!」と主張した場合は、残念ながら敗訴してしまう可能性が高いでしょう。

(5)著作権侵害物を輸出入したりこれを頒布する行為

ここでいう著作権侵害物というのは具体的に、著作権者に許諾を得ないでコピー、販売もしくは配信をしている、いわゆる「海賊版」や、特徴がとても似ている「模倣品」を指します。これを、輸出入したり、不特定多数に配ったりすることも著作権侵害(違反)となります。

輸出入の際には、税関にて、輸出物が著作権(知的財産権全てに対して)を侵害している可能性を疑われた場合は、「認定手続」という精査する手続が行われます。この際、同時に裁判所に輸出入の禁止を訴えを提起することも可能となります。

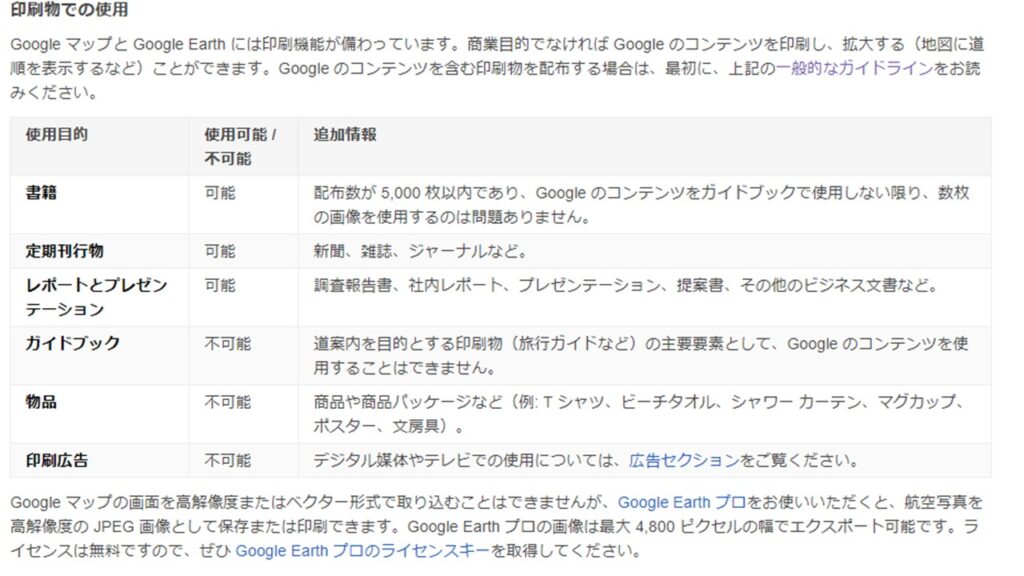

(6)マップのガイドライン違反

web地図と呼ばれるものがあります。これは最近主流になっているgooglemapsやYahoo地図などのことなのですがそれぞれ著作権に基づいたガイドラインが規定されています。

例えば、これはgoogleマップの印刷物での使用のガイドラインです。このように細かく規定されているのが特徴です。この規定から逸脱した方法で地図を使用してしまうと、googleからペナルティを科され、サイトの検索順位が急速に落ちたり、サイト検索にまったくひっかからなくなります。

webサイト・メディアやブログ制作においてアクセス数というのは非常に大きな要素ですから、そもそも制作する意味がなくなってしまうことになりかねません。web地図を使用する際には自分の利用方法がガイドラインに反していないか、必ず確認するようにしましょう。

代表的なWeb地図のガイドラインは以下をご参照ください。

- google maps「Google マップ、Google Earth、ストリートビューの使用許諾」

- Yahoo!地図「リンク・転載・二次利用について」

次の項目では、ありがちな著作権侵害事例に限らず広く、著作権侵害に問われた事例を紹介していきます。

5 著作権侵害(違反)の事例

著作権侵害(違反)は前述したとおり刑事上と民事上のペナルティがあります。

著作権侵害(違反)の事例を

- 刑事事件(逮捕事例)

- 民事事件

の二つの視点に分けて、それぞれの事例を詳しく見ていきましょう。

(1)刑事事件(逮捕事例など)

刑事事件は被害者が著作権侵害(違反)をされたと刑事告訴を受けたとき初めて動き出します(親告罪)。著作権侵害(違反)は黙認されることが非常に多いのですが、以下で紹介するケースは被害者が黙認をすることができないような逮捕事例です。

①「はるか夢のあと」事件

警視庁の9つの府県警の合同捜査本部により、国内外で人気のある漫画、雑誌などの海賊版を無料で閲覧できるぺージへ飛べるリンク先をまとめたリーチサイト「はるか夢の址」を運営していた22歳~55歳の合計9人が著作権法違反の疑いで逮捕されました。本来であれば著作者が得ていたであろう利益の獲得を故意に阻害し、著作権を侵害(違反)していました。「はるか夢の址」は2008年に開設、毎月300万点にも上るダウンロードがあり、出版社を含む被害総額は4142億円に上るとされています。最終的に、

- 2017年11月に被害を受けた全ての団体と示談が成立

損害賠償金額こそ公表されていませんが、非常に高額であったとされています。

②ネットカフェで映画を複製・上映した事件

インターネットカフェを営む59歳の男性が、市販されているDVDデータを意図的に複製し客が自由に視聴できるようサーバーに保存していました。このような事件は度々起こっていて、ビジネスホテル、日帰り温泉などでも同様の事件がありました。著作権侵害者が50代後半と高齢なケースが多く、著作権に対する理解が浅かったことも原因のひとつと考えられます。最終的に、著作権違反と認められ、

- 100万円の罰金

- 1年6ヶ月の懲役

- 3年の執行猶予

の有罪判決が下りました。

③インターネット上の写真で写真集を作った事件

インターネット上に掲載されている風景写真を用いて写真集を作成し営利目的で販売していた52歳の男性が逮捕された事例です。他にも転用している可能性があるとのことで故意に犯行に及んだとして話題になりました。

④白猫プロジェクト改造アプリ事件

オンラインのスマートフォン向けアプリ「白猫プロジェクト」のデータを意図的に改造したアプリを配信した19歳の少年が逮捕された事例です。現在スマートフォン向けアプリが多様に存在しているなかで、いわゆる「チート」と呼ばれるこの行為は著作権侵害(違反)にあたります。

⑤「WinMX」使用著作権侵害事件

【2002年03月22日判決 京都簡易裁判所】

埼玉県さいたま市の男子専門学校生と男子大学生の計2名が、

ファイル交換ソフトの「WinMX」を使用して、

- ビジネスソフトを誰でもダウンロードできるように無断で公開

- 市販の音楽CDの音源をMP3ファイルへ交換し、無断で公開

をしていたとして逮捕された事件です。

簡易裁判所はこれを著作権侵害と判断、罰金40万円が科されました。

⑥「ONE PIECE」不正公開事件(2016年3月1日判決 京都地裁)

週刊少年ジャンプで連載中の人気漫画「ONE PIECE」の発売前の作品を無断にネット上で公開していたとして、70歳の日本人男性1名と、27歳の中国人を含む計4名が著作権侵害として逮捕された事件です。

日本人男性は、配送業を営んでおり発売前の雑誌を用意に抜き取ることができました。

京都地裁は、「著作権者の権利侵害は深刻なものである。」と判断、

- 懲役10年(執行猶予3年)

を言い渡しました。

(2)民事事件

続いては民事事件の具体的な事例です。

①画像や写真の無断使用

2015年1月24日 JR東日本新潟支社が、インターネット上にあった鉄道の写真を無断で自社サイトに公開し、謝罪をしたという事件がありました。このようにインターネット上の写真を無断で使用することは著作権侵害(違反)にあたります。

②音楽ファイルの違法アップロード

2010年7月 不特定多数で共有するファイルのソフトを使用し、無断で音楽ファイルをアップロードしたことが著作権侵害(違反)とされ、

- 総額約550万円の損害賠償金+遅延損害金

を支払う判決が下された事例がありました。

③動画サイト運営会社の責任

【平成21年11月13日判決 東京地裁】

日本音楽著作権協会(JASRAC)が、動画サイト「パンドラTV」(現「TVブレイク」)による著作権侵害の損害賠償として約1億2800万円を請求した事例です。本件で争点となったのは、動画サイト会社自体が著作権侵害行為を行っていたわけではなく、動画サイト利用者が著作権侵害である動画をアップロードしていたという点です。結果的には、東京地裁は、動画サイト運営会社の監督責任に非があるとして著作権侵害を認め、

- 約9000万円の損害賠償請求

- 動画の配信サービスの差止め請求

を命じました。

④記事見出しの無断転載

2005年10月6日 読売新聞社が、インターネットニュースとして配信していた記事の見出しを無断で使われた、これは著作権の侵害であるとし、記事の見出しの使用の差し止め、及び損害賠償を求めた訴訟の判決が下りました。読売新聞社は、2002年12月当初は損害賠償金額約6000万円を求め訴訟を起こしたものの、実際には

- 約25万円の支払い命令

という結果でした。まず争点となったのは記事の見出しは著作物として認められるかどうかでした。第一審、第二審ともに著作物と認められるほどの創作性がないとして著作物として認めないものでしたが、第三審では営利目的での無断転載については記事の見出しも著作権保護の対象であると判断され、前述の結果となりました。

⑤写真の類似(廃墟写真事件)

同じ業界にいると同じような作品を創作してしまうことはあると思います。さて、本項目で紹介する廃墟写真事件はその最たる例と言えるでしょう。写真家Aがとある廃墟を見つけ、写真を使った作品を発表しました。程なくして、別の写真家Bが自身の写真集に同じ廃墟の写真を収録(転載したわけではありません)し発表、解説文なども似ていることから2009年1月9日、写真家Aが表現を著作権侵害(違反)されたと提訴し、損害賠償を求めました。裁判判決を簡略化すると、

- 「廃墟自体の撮影は、表現ではなくあくまでアイデアのため著作権侵害(違反)に当たらない。写真から受ける印象自体も異なる。」

とのことで、提訴を退けました。

このように、表現を争点とした著作権の事例も少なからずあります。

以上が著作権侵害(違反)の具体的な事例です。

では、実際に著作権侵害(違反)に直面したときあなたはどうしますか?上記項目のようなことは知っていても、いざ問題に直面したとき何もできないのでは困りますよね。

そこで以下では、著作権侵害が実際に起きた場合どうすべきなのかについて、加害者・被害者それぞれの立場から解説し、最後に、著作権侵害にならないような具体的な対処法を解説していきます。

6 著作権侵害(違反)の当事者になった場合の対処法

(1)加害者の場合

突然、知らない人からメッセージが届きました。誰だろう?と思いつつメッセージを確認してみると、「おたくの~のサイトに載っている写真は私の著作物であるため、著作権侵害です。」と刑事告訴も辞さないような内容でした。非常に恐怖感を覚え、焦りますよね。でも、冷静になってみればやれることはいくつかあります。

- 自分が実際にどのように著作権侵害(違反)をしていたか事細かに把握する

- 相手方に連絡を取り、話し合いで折り合いをつけられるように交渉する

- 弁護士に解決してもらう

このように、まずは起こっていることを把握して対応していきましょう。いきなり裁判ということはほとんどないですから双方の納得するような話し合いを進めることが大切になります。

(2)被害者の場合

明らかに自分の創作した作品や絵、文章が、どこかのサイトに掲載されているのを見つけてしまったときはどうでしょうか。許諾した覚えがないのであれば、これは著作権侵害(違反)です。「じゃあすぐにでも相手に連絡して落とし前つけてもらおうじゃないか!」と息巻く前に、やっておく必要のあることを以下にまとめました。

- 最初に著作権侵害(違反)された証拠をきちんと押さえる

- 著作権侵害者のHP、所属、作品の公開場所などを調査する

- 自身の著作物が、「この著作物は私のですよ。」と公的に証拠提示できるような用意をする

- 自身がどのように今回の件を進めていくか、行動指針を決定する

- 悪質な場合に押し問答になることは極めて不毛なため、悪質なものだと捉えた心持ちで交渉に望む(もちろん、悪質だからと横柄な態度を取ることはやめてくださいね)

以上を準備した上で、まずは、相手の連絡先が分かるのであれば、サイトなら問い合わせフォームなどから連絡をしましょう。

仮にこれに応じない場合には、内容証明郵便といった手段を使って、冒頭で説明した損害賠償請求などを行使していくことになります。

これによって示談までいき、うまくまとまればそれで終了です。他方で、示談がまとまらない場合には、やむをえず、①訴訟、②刑事告訴(※内容証明郵便を送付した時点で告訴している場合には、改めて訴訟の時点では不要)などの強力な手段に出ることになります。

とにかく著作権侵害(違反)を発見したときは、早期解決のため迅速な対応が求められます。と共に、あらゆる可能性を考えて幅広く準備をして交渉に望む必要があります。もしも、こちらの望むような回答が得られなかった場合は、刑事告訴を検討しましょう。とにかく、スピーディーに、準備万全の状態で、広い心で、ということを意識してください。

7 著作権侵害(違反)にならないために注意すること

まずは著作権に対する知識をつけることが最も大切です。知識をつけることで、著作権者に許可を得たり、対象の写真などが著作物かどうかを見極めることができるからです。しかし本格的に知識をつけようとすると膨大な情報量がありますから、以下に具体的なポイントをまとめます。

- 他人の文章を使いたい場合、引用していることを明確にするため、引用元を明らかにし、自身の文章とは違うことをフォントなどで区別する

- 著作者に対して連絡を取り、使用の許諾を得る

- Web地図などは規定のガイドラインから逸脱しないように気をつける

- ちょっとでも著作権侵害(違反)かも?と思ったときはその行為をやめる

- 何か創作、もしくは文章を執筆したとき、類似しているものがないかある程度調べる

インターネットを利用するとき、こういった点を特に意識することが必要不可欠です。

8 小括

著作権侵害(違反)の事例と、侵害してしまったらどうなるのかを解説しました。昨今、増加の一途を辿っている著作権侵害(違反)。本記事でも解説したような事例に発展しないためにも、インターネット利用者ひとりひとりが著作権侵害(違反)を常に意識することが何よりも重要になります。また、侵害された場合は迅速に対応し然るべき対処法で対処していくことで、個人に与えられた権利内で有意義な創作活動を行うことが可能となります。

9 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 著作権侵害(違反)とは著作権で守られている他人の著作物の権利を侵害すること

- 著作権侵害は、著作物であり、依拠性、類似性が認められ、著作物を利用する権利を有してない場合に成立する

- 著作権侵害(違反)をしてしまうと、民事上、刑事上どちらのペナルティも受ける可能性がある。

- 民事上のペナルティは①差止請求、②損害賠償請求、③不当利得返還請求、④名誉回復措置がある

- 刑事上のペナルティは最大10年の懲役、最大で1000万円の罰金どちらも科される場合がある。また、侵害者の所属する法人には3億円、どの著作物を侵害したか明確にしない場合は50万円の罰金が科される

- 著作権は「故意(わざと)」に侵害した場合でなければ刑事罰に問われない

- 著作権侵害(違反)の事例は数多く(詳しくは上記参照)、ひとりひとりが正しい知識を身につけることが非常に重要である

- 万が一、著作権の加害者になってしまった場合、侵害内容をきちんと調査し著作権者と交渉の上解決することが大切

- 万が一、著作権の被害者になってしまった場合、違反内容の事細かに調査、自身の著作物であることの証拠をスピーディに用意し、侵害者と交渉する。意に沿わない場合は、刑事告訴をして解決に導く

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。