5つのケーススタディで考える著作権侵害にならないイラストの使い方

はじめに

Webサイトや企業パンフレット、店頭POPなどにイラストを使い、見た目のわかりやすさや親しみやすさを演出したり、またスマホゲームにおいても、イラストは欠かせない存在です。

もっとも、そのイラストはどうやって準備をしたらいいのでしょうか?

社内で作成できない場合は、社外に作成を依頼したり、ネット上のフリー素材を使うことが多いですよね。

このように事業者が社内で作成していないイラストを利用する際には、著作権侵害にならないよう十分気を付ける必要があります。

この記事では

- イラストにまつわる著作権侵害

- イラストを使用するためのルール

- ケーススタディで考える「これは著作権侵害?」

- フリー素材を使う際の注意点

について、詳しく解説していきます。

この記事を執筆したのは

- 弁護士・中小企業診断士 勝部 泰之

- 注力:知的財産権・著作権/ライセンス、ブロックチェーン、データ・AI法務

GWU Law LL.M.(知的財産法)

事業の成長とリスクを両立する実務寄りの助言に注力しています。 - 詳しいプロフィールはこちら

1 イラストにまつわる著作権侵害

まずはイラストに関して、誰にどのような権利が発生するのか確認していきましょう。

(1)イラストに発生する権利

イラストに発生する可能性があるのは、

- 著作権

- 著作者人格権

と呼ばれる権利です。

①著作権

「著作権」とは、著作物を独占的に利用できる権利のことをいいます。

発生する可能性があると説明した通り、全てのイラストに著作権が発生するわけではありません。

以下の4つの条件を満たし、「著作物」となったイラストにのみ、著作権が発生します。

- 思想または感情が表れていること

- 著作者の個性が表れていること

- 表現されたものであること

- 文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであること

何が著作物にあたるのか、わかりにくいと思われるかもしれませんが、作者の何らかの考えや感情を他の人が認識できる状態にすれば、著作物の条件を満たすことになります。

そのため、新しく生み出されたイラストは、著作物に当たることが多いでしょう。

そして、この著作権という権利は、著作物の条件を満たしたイラストを生み出すと、そのイラストを生み出した人(「著作者」)に自然と発生するものとなっています。

そのため、イラストを生み出した著作者は、著作権という権利に基づいて作成したイラストを独占することができます。

独占の例としては、以下が挙げられます。

- 複製権:印刷したり、コピーしたりすることができる権利

- 公衆送信権・展示権:インターネットなどで公開したり展示したりすることができる権利

- 譲渡権:イラストを譲渡することができる権利

- 翻案権:そのイラストから何か新しいものを生み出すことができる権利

これらの権利の対象となる行為は、著作権を持つ者(「著作権者」)のみが行うことができます。

②著作者人格権

著作者は、著作権と同時に、「著作者人格権」という権利も得ます。

「著作者人格権」とは、生み出した作品に対する著作者の思い入れを守るための権利です。

著作者人格権を持つ者は、具体的には、以下を行うことができます。

- 公表権:公表するかどうか、公表する場合に、そのタイミング、やり方を決めることができる権利

- 氏名表示権:著作物の公表にあたって、どんな名前を表示するか、または表示をしないかを決めることができる権利

- 同一性保持権:著作者の意思に反した変更を阻止するための権利

(2)著作権侵害とは

これまで確認してきた通り、イラストには、著作権と著作者人格権という権利が発生する可能性があります。

では、どのような場合に、その侵害となってしまうのでしょうか。それぞれ確認していきましょう。

①著作権侵害

「著作権侵害」とは、著作権者の許諾を得ることなく、本来著作権者にしかできない行為を行うことをいいます。

つまり、事業者が社外の人の作成したイラストを、イラストの作者の許諾を得てもいないのに、印刷、コピー、公開・展示、イラストの譲渡などをすると著作権侵害となってしまうわけです。

このように、イラストそのものを利用する以外にも、既存のイラストをもとに新しいイラストなどを生み出す場合にも著作権を侵害してしまう可能性があります。

この場合には、元のイラストと単に似ているからといって、必ず著作権侵害となるわけではありません。以下の条件に当てはまれば著作権侵害となります。

- 元のイラストが著作物であること

- 元のイラストの著作権が存続していること

- 元のイラストを利用する権利を有していないこと

- 新しく作成したイラストに依拠性があること

- 新しく作成したイラストに類似性が認められること

元のイラストがそもそも著作物でなかったり、すでに著作権の保護期間(原則

著作者の死後70年)が切れていたり、著作権者から利用許諾などを得ていたりすれば著作権侵害になりません。

特に問題となるのは「依拠性」と「類似性」です。

ここでいう「依拠性」とは、著作物を利用してあらたなものを作ることをいい、「類似性」とは、利用したオリジナルの著作物がもつ本質的な表現の特徴が維持されていることをいいます。

つまり、元のイラストを利用したり、参考にしたりしていない場合には、たとえイラストが似ていたとしても依拠性がなく、また、イラストの本質的な特徴以外の部分が似通っていたとしても、著作権侵害とはならないのです。

②著作者人格権侵害

イラストの作者が作成したイラストに氏名を表示することを希望しているにもかかわらずそれを事業者が無視したり、作者がイラストの改変はNGとしているにもかかわらず事業者が勝手に加筆修正などを行ったりすることは、「著作者人格権」の侵害となります。

このように、イラストというものは、使い方次第で著作権や著作者人格権を侵害してしまうことがあり得るのです。

では、これらの侵害に対しては、どのようなペナルティが科せられるのでしょうか。

※著作権侵害の事例について詳しく知りたい方は、「著作権侵害(違反)をするとどうなる?9つの侵害事例と対策方法とは」をご覧ください。

2 著作権侵害のペナルティ

著作権・著作者人格権を侵害すると、刑事上と民事上のペナルティを負うことになります。

(1)刑事上のペナルティ

著作権と著作者人格権とで、刑罰の重みが異なっています。

著作権を侵害した場合には、

- 最大10年の懲役

- 最大1000万円の罰金

のいずれか、またはその両方を科せられる可能性があります。

他方、著作者人格権を侵害した場合には、

- 最大5年の懲役

- 最大500万円の罰金

のいずれか、またはその両方を科せられる可能性があります。

なお、法人が著作権や著作者人格権を侵害した場合には、さらに罰則が重くなり、

- 最大3億円の罰金

を科せられる可能性があります。

(2)民事上のペナルティ

著作権や著作者人格権を侵害すると、侵害された権利者から以下の請求をされる可能性があります。

- 侵害行為の差し止め請求

- 損害賠償の請求

- 不当利得の返還請求

- 名誉回復などの措置の請求

などがあります。

思いのほかペナルティが重いことに驚かれた方もいたのではないでしょうか。

では、著作権侵害をして、これらのペナルティを受けないようにするためには、イラストをどのように利用すればいいのでしょうか。

3 イラストを利用する際のルール

(1)イラストを利用するためには

著作物の条件をみたすイラストを利用する際は、原則として著作権者から許諾を得なければなりません。

権利者から許諾を得る方法は

- 著作権利用許諾契約(ライセンス契約)を締結する

- 著作権譲渡契約を締結する

の2つの方法があります。

①著作権利用許諾契約(ライセンス契約)を締結する

著作権者(ライセンサー)が、権利を譲渡することなく、利用許諾申請者(ライセンシー)に著作物の利用を許可する形式です。権利の譲渡ではないため、著作権者が著作権を失うことはありません。引き続き利用することができます。

ここでは著作権者とイラストを利用したい事業者が用途や利用範囲、ライセンス料(使用料、ロイヤリティー)や支払条件を決めることになります。

②著作権譲渡契約を締結する

著作権者と譲渡契約を結び、著作権そのものを譲渡してもらうことで、権利者になるという方法です。。権利を譲渡してしまうため、元の著作権者は権利を失い、その著作物を利用できなくなります。

なお、ここで注意しなければいけないのは著作者人格権です。著作者人格権は、作者としての作品に対する思い入れを守るための権利であることから、譲渡不可となっています。

そのため、譲渡契約書には著作者人格権の行使を制限する項目を設けておきましょう。

前の項目で解説した通り、著作者人格権の中には公表権や同一性保持権が含まれますので、せっかく著作権を譲渡してもらっても、著作者から「自分の名前をイラストに載せろ」「その変更や加工には同意できない」などの主張をした場合、本来目的としていたイラストの使用ができなくなることがあるからです。

(2)イラストを許諾なく使える場合とは

イラストを著作権者の許諾なく使えるケースはあるのでしょうか。実は、著作権者の許諾なく使えるケースがあるのです。その一部を紹介しましょう。たとえば、以下3つの場合にはイラストを権利者の許諾なく使うことができます。

- 私的な利用をする場合

- 引用で利用する場合

- 転載して利用する場合

①私的な利用

家庭や個人などプライベートでの利用は金銭的対価が発生せず、著作権者の利益を侵害しないため、許諾なく使用できます。

ただし、事業者の場合は社内資料であっても「私的な利用」と見なすことはできないため、他人の著作物を無断で利用することはできません。

②引用で利用する場合

ルールを守れば著作物を権利者の許諾がなくても引用することが可能です。

下記の5つをクリアしていることが必要になります。

- 引用する著作物と、自分の新たな創作部分の主従関係が明確であること

- 引用部分が他とはっきり区別されていること

- 引用する必要性があること

- 出典元が明記されていること

- 改変しないこと

たとえば、イラストを掲載したとしても、それがあたかも自分の著作物であるかのような表記をしたり、出典元を記載しなかったり、嘘の表記をしたりすることはできません。

詳しい解説は「著作権の引用とは?画像や文章を転載する際の5つの条件・ルール」を参照ください。

③転載して利用する場合

国や自治体など、公的機関が作成した資料、時事問題を解説する新聞の論説、裁判手続きで開示されている資料を自分の著作物に使う場合は、著作権者への許諾は必要ありません。

公的な資料や時事問題ははそもそも周知をする必要があるため、著作権がおよびません。ただし、「転載禁止」とあった場合は転載をすることができないので、注意しましょう。

また、これらの公的な資料を元に、民間企業などが解説文や記事、書籍などを作成した場合は作成者を著作者として著作権が発生しますので、無断で利用することはできません。

そのほか、権利者から許諾を得なくても利用できる詳しい解説は「著作権の制限とは?無断で使用することができる7つのパターンを解説」の記事も参照してみてください。

次の項目では、これまでの説明を前提とし、実際の事例をとおして、どのような場合に著作権侵害になるのかを確認していきましょう。

4 5つのケーススタディから考えるイラストの著作権侵害

実際に著作権侵害が争われた以下のケース5つから、何が争われたのかやリスク、注意点を考えてみましょう。

- 元のイラストをそのまま利用

- 元のイラストの加工

- 複写(トレース)

- 写真のイラスト化

- パロディー・オマージュ・コラージュ

(1)元のイラストをそのまま利用(「壁ドン」イラスト無断転載事件)

-

- 【事例】

イラストレーターのAさんが、ツイッターに「壁ドン」と呼ばれる動作のイラスト3点を投稿したところ、まとめサイト14サイトに無断で掲載されてしまった事例。

まとめサイトの記事の削除と使用料の支払を求めてメールや内容証明を送ったものの、応じなかったサイト運営者に対して損害賠償を請求しました。

結果、著作権侵害が認められ、まとめサイト運営者は裁判所からAさんに対して損害賠償として約30万円の支払いが命じられました。

①インターネットでの公開は「利用の許諾」になるのか

この事例で争われたのは、イラストの作者自身がインターネットなど、誰でも無料で見られる場所にイラストをおくことが、「利用の許諾」になるのかという点です。

著作権侵害が認められた通り、誰でも無料で見られる場所にイラストをおいたとしても、そのことがイラストの「利用の許諾」にはなりません。

引用や転載の条件を満たしたり、イラストの作者の許諾を得たりしていないにも関わらず、まとめサイト運営者が、自社のまとめサイトにツイッターからイラストをそのまま転載したことは、複製権と公衆送信権の侵害となります。

②ツイートの埋め込みであれば著作権侵害とはならなかった

ツイッターには、ツイートの埋め込みという機能があります。そして、ツイッターを利用するにはツイッターの利用規約に同意しなければいけません。

利用規約に同意してツイッターを利用すること=ツイートが埋め込まれることを許諾することになります。

そのため、まとめサイトもイラストそのものを転載するのではなく、ツイッターの埋め込み機能を使ってイラストをまとめサイトで表示させれば、著作権侵害にはならなかったのです。

著作権侵害とならないために、著作権者から利用許諾を得ているかが非常に重要だということがよくわかる事例です。

(2)元のイラストの加工(ゲーム画像待ち受けダウンロード事件)

-

- 【事例】

ゲーム画面から静止画を抽出し、人物部分を切り出して携帯の待ち受け画像用に加工し、自身のWebサイトにアップロードして、誰もが閲覧・ダウンロードできる状態にしていたとして、大学生が逮捕されました。

サイトのアクセス回数は半年で約2万6000回あったとのことです。

①ゲーム動画もゲーム画面の静止画も著作物

ゲーム動画もゲーム画面も、ゲーム制作会社の思想・感情を表現したものであり、著作物にあたります。そして、インターネットで公開している以上、私的利用にもなりません。

そして、人物部分を切り出す行為は、オリジナルのゲーム画像を利用した加工であり、その画像の本質的特徴をそのまま維持しているため依拠性も類似性もあるといえるでしょう。

そのため、この大学生は、以下の行為について著作権侵害になったと考えられます。

- ゲーム画面の抽出=ゲーム画面のキャプチャー(複製権の侵害)

- ゲーム画面の加工=オリジナルのゲーム画面から新たなイラストを生み出すこと(翻案権侵害or同一性保持権侵害)

- ゲーム画面をインターネットに掲載(公衆送信権侵害)

②会社が著作物の利用のガイドラインを示しているか確認

たとえば、任天堂は、「ネットワークサービスにおける任天堂の著作物の利用に関するガイドライン」をだしています。

このように、ガイドラインをだしている場合には、そのガイドラインに記載の条件に従ってイラストなどの著作物を利用するようにしましょう。

なお、全ての会社がガイドラインをだしているわけではありません。ガイドラインが見当たらない場合は、利用の方法、利用許諾についてその会社に問い合わせをしなければいけません。

(3)複写(トレース)(写真素材集無断イラストトレース事件)

-

- 【事例】

写真素材「コーヒーを飲む男性」の製作販売を行った事業者が、この写真素材をトレースしてイラストに起こし、自費出版物(小説同人誌)の表紙に使用された事例。事業者は、同人誌の作家に対して損害賠償請求を行いましたが、著作権侵害にはならないと判断されました。

問題となった元の写真と、その写真をトレースして作成された絵は以下のとおりです。

元の写真についても、被写体をどうするか、どのポーズで撮るのかカメラマンの思想・感情が表現されたものであるため、著作物にあたります。

①問題となったのは類似性

写真をトレースしてイラスト化している以上、元の写真を利用しており、依拠性については争いはありませんでした。

問題となったのは類似性です。繰り返しとなりますが、「類似性」とは、利用したオリジナルの著作物がもつ本質的な表現の特徴が維持されていることをいいます。

類似性に関して、裁判所は、元の写真の被写体への光の当たり方や、色の組み合わせ、被写体と背景のコントラストといった本質的な表現の特徴がイラストにおいては維持されていないことを理由に否定しました。

そのため、この事例においては、似てはいても著作権侵害とはなりませんでした。

写真を模写をしてイラストに起こす場合には、依拠性について争う余地はないといってよく、類似性がないようにイラストを工夫しなければ著作権侵害となる可能性が高いです。

そのため、写真をもとにイラストを作成する場合には、元の写真はあくまでも「参考程度」にとどめ、角度や色を変えたり、雰囲気をつかんだりするためだけの資料にしたほうがいいといえるでしょう。

②写真の著作権者は誰か

この裁判でもう一つ争われたのが、トレースの元となった写真「コーヒーを飲む男性」の著作権者は誰なのかという点です。

結局事業者は、

- 撮影したカメラマンは誰なのか

- そのカメラマンから著作権の譲渡を受けたのか

という点について明確にできず、事業者が写真の著作権者であることを明かにすることができませんでした。もちろん、事業者自身が権利者であることを明確にできない以上、権利侵害されたと主張することは認められません。

そのため、特に外部の人に著作物の作成を依頼する場合には、仲がいいからと、契約書を作成せずに進めてはいけません。トラブルになってからでは遅いのです。必ず誰に権利があるのか明確にする契約書を締結するようにしましょう。

(4)写真のイラスト化(プロ野球ドリームナイン事件)

-

- 【事例】

同じプロ野球選手の写真を元に、ゲーム内で使用するカードのデザインを起こした企業2社が争った事例。原告(訴えた側)のコナミデジタルエンタテインメントが、被告(訴えられた側)のgloopsに対し、カード内の選手のポーズやレイアウト、背景効果が酷似しているとして、著作権侵害と損害賠償請求を主張。一部については翻案権の侵害が認められました。

※本事例では、ゲームの製作・配信などでも権利侵害が争われていますが、今回はイラストに関係する「選手カード」に絞って解説していきます。

問題となった原告作成のカードと、被告作成のカードは以下のとおりです。

「コーヒーを飲む男性」の写真のトレースと異なり、こちらは、左側の中島選手とダルビッシュ選手のカードについて著作権侵害が認められました。

この事例でも、「類似性」が問題となりました。

原告のカードと被告のカードを比較すると、ポーズだけでなく、たとえば、配置、多色刷り、背景に拡大写真を表示させていること、背景の炎の書き方といった点で、共通しています。

たしかに、これらのカードの写真素材は原告・被告ともに球団から提供されていたものであることかられば、ある程度似通ってしまう点があるのは否定できません。

もっとも、選手カードというものは収集するだけでなく、育成、戦闘といった目的も兼ねたものであり、利用者にとって、その選手の希少性や戦闘性がどのようにカードに表現されているかは、重要な要素となります。

そのようななかで、提供された写真からどのポーズを選択するのか、配色をどうするのか、背景をどうするのか、といった表現は、選手カードの本質的な特徴と裁判所は判断しました。

その結果、中島選手とダルビッシュ選手については、本質的な特徴が一致しているとして、イラストが完全一致ではないことから、複製権の侵害にあたらないとしながらも、被告は原告のカードを元ネタとして、翻案したものと判断し、著作権侵害としたのです。

この事例のように、トレースではない方法でイラストを作成したとしても、著作権侵害となる場合があるのです。著作権侵害とならないように、異なる点をわざと設けたとしても、本質的特徴が維持されているイラストは、著作権の侵害となる点に注意してください。

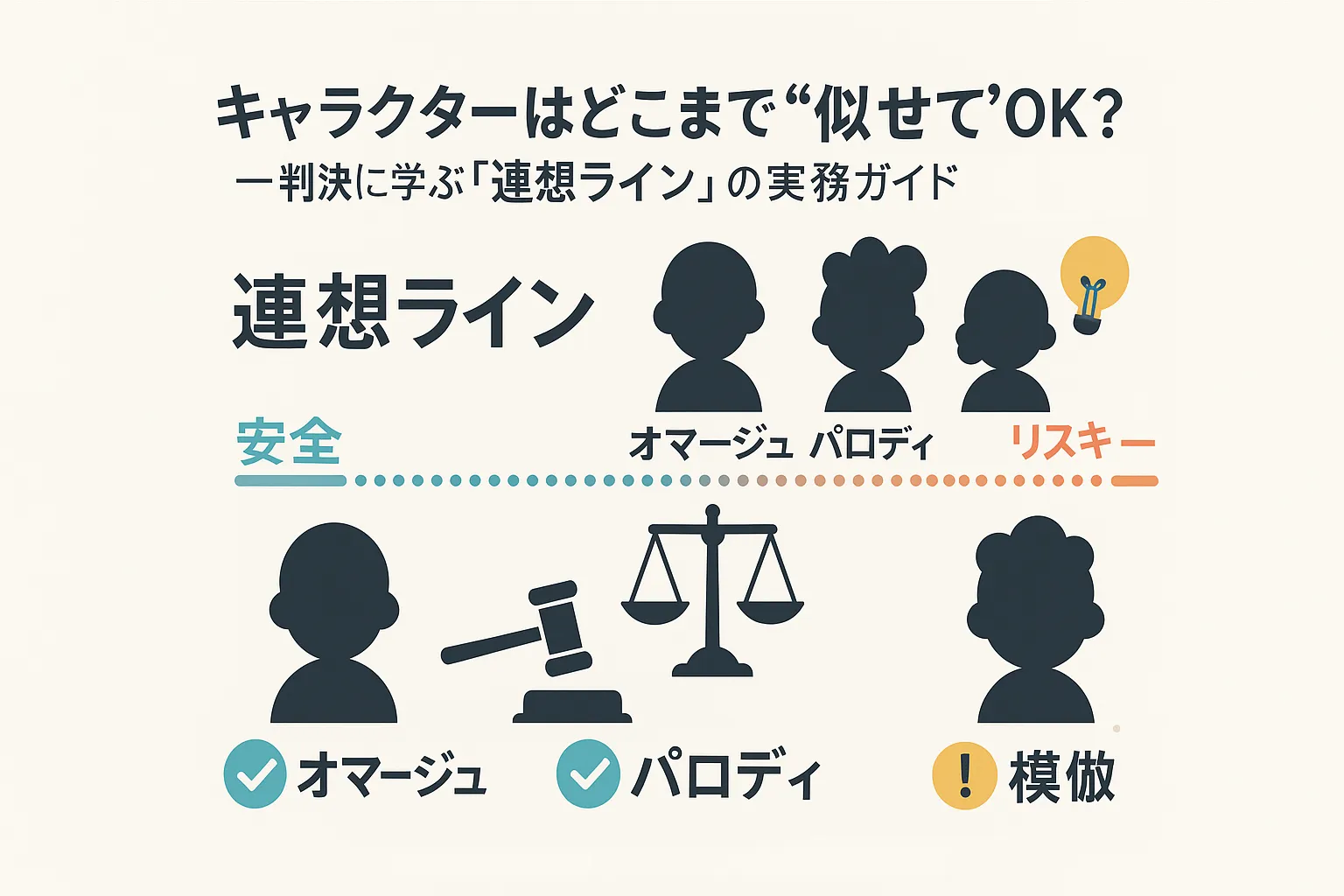

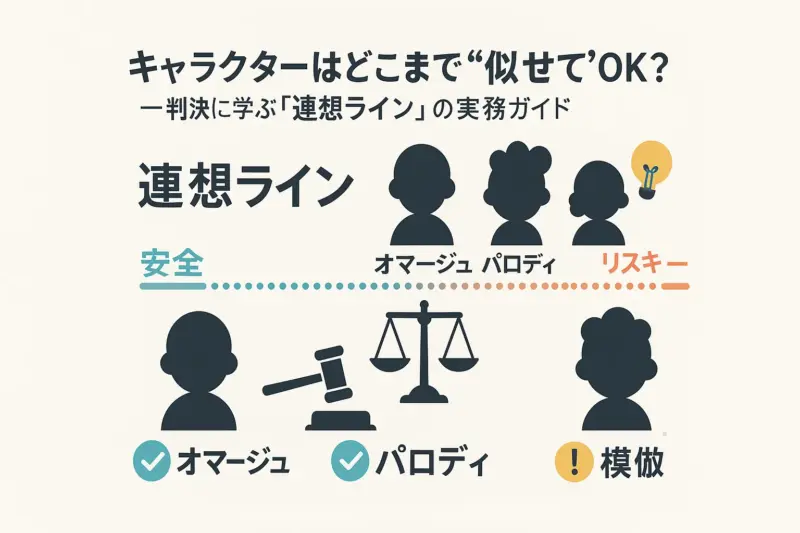

(5)パロディー・オマージュ・コラージュ(パロディー・モンタージュ写真事件)

著作権侵害と区別が付きにくく、たびたび問題になるものとして「パロディー」、「オマージュ」、「コラージュ」があります。

それぞれの区別は下記の通りです。

- パロディー:既存の著作物を改変し、風刺などを交えて創作したもの

- オマージュ:敬意を表するクリエイターの作品や作風を、自分の作品に取り入れたり、似た作風の作品を創作したりすること

- コラージュ:絵や写真を素材として、切り貼りして創作するもの

これらは、既存の著作物をもとに、あらたなものを作成するため、翻案権という権利で著作権者にのみ認められている行為です。

著作権侵害が争われた有名なパロディの事例を確認していきましょう。

-

- 【事例】

スキーヤー6人が山の斜面にシュプールを描いて滑走する写真を発表した写真家(原告)が、グラフィックデザイナー(被告)に写真を無断で使用され、加工を施された事例。

この事例では、無断で使用したこと自体は争われず、許諾を得ることが不要な「引用」にあたるかが争われました。

古い裁判であり、裁判当時は、現在の著作権法(2020年3月時点執筆)の引用の条件と同じ条件とはなっていなかったものの、この事例においても

・どこからどこまでが引用なのか区別されてないこと

・引用の主従関係も不明確であること

を理由に、「引用」ではないと裁判所は判断したのです。

この事例からも分かる通り、引用のルールに関して正確に理解していないことが原因で著作権侵害となるケースが散見されます。

現状、適法に「引用」を行うためには、以下の条件が必要です。

- 引用する著作物と、自分の新たな創作部分の主従関係が明確であること

- 引用部分が他とはっきり区別されていること

- 引用する必要性があること

- 出典元が明記されていること

- 改変しないこと

ご注意ください。

また、アメリカにおける「フェアユース」、フランスにおけるパロディの作成に対する著作権の制限など、法律においてパロディ等の作成が認められている国もあります。

もっとも、日本では、法律でパロディ等が特別に許されているという事情はありません。パロディ等を作るためには、翻案権の侵害とならないように、著作権者から許諾を得ることが必要といえるでしょう。

5 フリー素材の注意点

あれこれ規則があるのは大変なので、いっそ「フリー素材」を使えばいいのでは……?

と考えてしまうかもしれません。

しかし、フリー素材にも使用するためのルールがあります。もし、会員登録などをしているサイトがあれば、この機会に見直してみましょう。

①なにが「フリー」なの?

「フリー」のイラストといっても、利用者が思い浮かべるケースは色々あります。無料ということか、著作権を完全放棄しているのか、どんな利用をしてもOKなのか……など。

定義があるわけではないので、サイトごとの条件を確認しておきましょう。

②利用規約や使用条件を確認しよう

フリー素材サイトは、利用規約や使用条件を設けています。この規約や条件は「その範囲内であれば、自由に使っていい」ということを意味します。

特に事業者の場合は、「商業利用(営利目的)がOKかどうか」はチェックしておきましょう。

他に抑えておきたいチェック項目は下記の通りです。

- 点数制限があるかどうか

- 使えない用途はなにか(公序良俗に反する内容など)

- その他禁止事項があるか

規約や条件に沿わない使い方をした場合は、著作権侵害となる可能性がありますので、使用の差し止め請求や損害賠償請求を起こされることがあります。

6 小括

イラストを利用する事業者の著作権侵害は、実際にイラストレーターと接点を持ったり、イラストを選定する担当者のほか、日常的な社内資料までも影響してきます。従業員に周知をしておき、侵害を防ぐようにしましょう。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- イラストは著作物に含まれ、著作者や著作権者がその著作権を持つ

- 著作権を侵害した場合は、民事・刑事でペナルティーがある

- イラストを利用する際は、原則として著作権者から許諾を得るか、著作権譲渡契約を結ぶ

- 元のイラストの無断使用以外に、加工、トレース、パロディーなども著作権侵害の争いとなる可能性がある

- 「フリー素材」サイトは、利用規約の範囲内であれば自由に使えるが、それ以外の使い方をすると規約違反、著作権侵害となる可能性がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。