暗号資産とは?資金決済法改正の4つのポイントをIT弁護士が解説!

はじめに

2019年5月31日、資金決済法など「仮想通貨」に関する法律の一部を改正する法律が成立しました。

この改正によって、「仮想通貨」が「暗号資産」と名称を変えることになるのは有名ですよね。

もっとも、本改正は他にも仮想通貨に携わる事業者のビジネスに様々な影響が与える変更がありました。改正内容を詳しく知らないままビジネスを続けていると、知らないうちに法律違反を犯してペナルティを科されてしまうといった事態にもなりかねません。

そこで、今回は、どのような改正が行われたか、事業者はどんなことを守ればいいのか、といったことを中心に、改正法施行前にチェックしておくべきポイントについてITに詳しい弁護士が解説していきます。

1 資金決済法等の改正点概要

(1)主な改正点

今回の資金決済法や金融商品取引法の主な改正点は、以下の4点になります。

- 「仮想通貨」から「暗号資産」へ

- 業務に対する規制

- 取引の適正化のための規制

- 新たな取引(ICOなど)に対する規制

まずは、なぜこれらの改正がなされたのか、改正の背景を確認していきましょう。

(2)改正の背景

資金改正法は2017年に一度改正されました。主な改正内容は、以下のとおりです。

- 仮想通貨交換業者の登録

- 顧客に対する説明義務

もっとも、この改正にもかかわらず、仮想通貨の流出事件や仮想通貨交換業者の内部体制不備などは後を絶たず、利用者の保護は不十分な状態のままでした。また、国際的に、「仮想通貨」を「暗号資産」と呼ぶことが広がっていたため、その流れに合わせる必要も生じました。

このような事情から、利用者の保護をさらに手厚くし、かつ国際的な流れにあわせるような内容の法改正が行われることになったのです。

それでは、今回の改正ではどのようなことが変わったのでしょうか。以下で詳しく説明していきます。

2 改正点①:「仮想通貨」から「暗号資産」へ

(1)暗号資産とは

「暗号資産」とは、これまで資金決済法上で「仮想通貨」と呼ばれていた呼び名を改めたものです。

このように法令上の呼び名を換えた背景には以下の2つの事情があります。

- 法定通貨(日本円)と明確に区別するため

- 「暗号資産」と呼ぶ国際潮流に合わせるため

呼び名に「通貨」を入れていると、「仮想通貨」に詳しくない人には、「日本円」などの法定の通貨との違いがわからず、仮想通貨も法定の通貨と同じだという誤解を生みやすい状況でした。

また、2018年の国際会議G20における首脳宣言において「仮想通貨」ではなく「暗号資産」という呼び名が使われているように、国際的には、ビットコインなどの仮想通貨を暗号資産と呼ぶ風潮となっています。

そのため、法令上の名称が「仮想通貨」から「暗号資産」に変更されることになりました。もっとも、「仮想通貨」と「暗号資産」の定義には若干の違いがあります。

(2)「仮想通貨」と「暗号資産」の違いは?

現行の資金決済法は以下の2種類を「仮想通貨」として定義しています。

- 1号仮想通貨(不特定の人にたいして、物を売ったり買ったりするときに使用できるもの)

- 2号仮想通貨(1号仮想通貨と交換できるもの)

他方、「暗号資産」は、この「仮想通貨」の定義から「電子記録移転権利」を除いたものという定義になっています。この「電子記録移転権利」については、ICOの項目で説明します。

3 改正点②:業務に対する規制

今回の改正で変更された業務に対する規制は以下の4点になります。

- 暗号資産の流出リスク対策の義務化

- 過剰な広告・勧誘に対する規制

- 「暗号資産カストディ業務」に対する規制

- その他規制

(1)暗号資産の流出リスク対策の義務化

暗号資産交換業者に対して、

- 金銭の信託義務

- 履行保証義務

の2つの義務が追加されることになります。

これらの義務は、利用者の資産流出が相次いだことから、流出を防ぎ、利用者保護を図ることを目的として定められました。

それでは、それぞれの義務の内容について詳しく説明していきます。

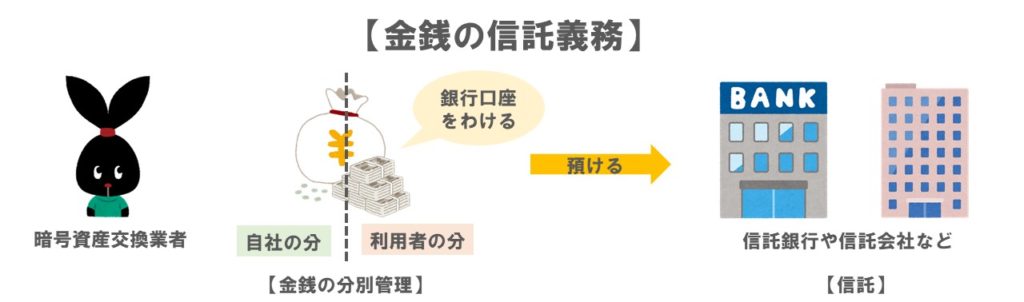

①金銭の信託義務

金銭の信託義務について、簡単に説明すると以下の図のようになります。

現行の規制上、暗号資産交換業者は自社のお金と利用者のお金をわけて管理することが義務付けられています。具体的には、自社のお金と利用者のお金を、銀行預金を利用し、口座をわけるなどして管理しなければなりませんでした。

もっとも、資金決済法の改正により、このようなお金の分別管理に加えて、信託義務が課されることになりました。

そのため、暗号資産交換業者は、銀行預金による分別管理では足りず、信託銀行や信託会社にお金を信託する必要があります。なお、具体的な信託の内容については、内閣府令で定めることになっているため、今後の動向を注視していかなければなりません。

②履行保証義務

暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産の管理について、以下の3つのことを義務付けられています。

-

(ⅰ)「履行保証暗号資産」の保有

(ⅱ)「履行保証暗号資産」の分別

(ⅲ)管理状況の定期監査

(ⅰ)「履行保証暗号資産」の保有

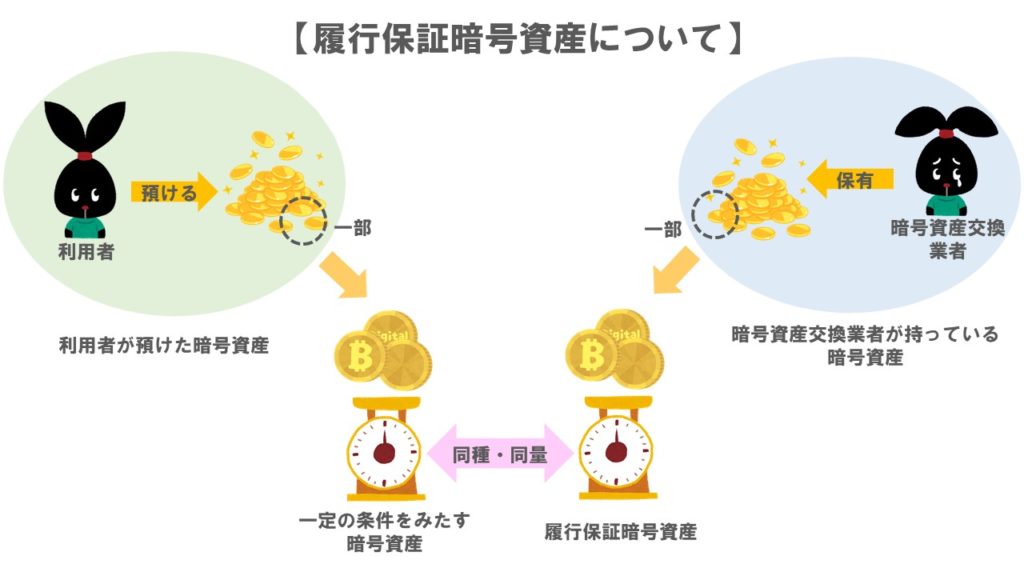

「履行保証資産」を図で簡単に説明すると以下のようになります。

「履行保証暗号資産」とは、暗号資産交換業者の手元にあり、内閣府令で定める条件に該当する利用者の暗号資産と同種同量の暗号資産のことをいいます。詳しく説明すると、上の図のように、暗号資産交換業者の持っている暗号資産の中には、利用者が預けた暗号資産も含まれており、そのなかに、一定の条件をみたす(=内閣府令で定める条件に該当する)暗号資産があります。そして、暗号資産交換業者持つ暗号資産のうち、その一定条件を満たしている暗号資産と同種・同量の暗号資産が「履行保証暗号資産」となります。

改正後、暗号資産交換業者は、「履行保証暗号資産」を保有する義務を負います。

内閣府令で定める条件がまだ不明な状況ではありますが、金融庁は、「ホットウォレット」で管理されている暗号資産を条件とすることを想定しているようです。「ホットウォレット」とは、インターネットにつながった状態の暗号資産を保管する場所のことをいいます。ネットにつながっていることからすぐに送金が可能であり、暗号資産の運用がしやい半面、ハッキングがされやすく暗号資産が流出するといった事態が起こりやすくなっています。暗号資産交換業者のホットウォレットのセキュリティが甘かったことが原因で流出した場合など、利用者の資産に影響がないよう、利用者を保護する必要があります。

そのため、暗号資産交換業者は、「ホットウォレット」など内閣府令で定める条件に該当する利用者の暗号資産と同種・同量の暗号資産を「履行保証暗号資産」として保有しなければなりません。

(ⅱ)「履行保証暗号資産」の分別

暗号資産交換業者は、「履行保証暗号資産」を、自己が別に持っている暗号資産とは区別して、利用者の保護に欠けるおそれがないものとして内閣府令で定める方法で管理する必要があります。

内閣府令が定める管理方法がまだ不明な状況ではありますが、利用者の保護が図られている管理方法としては、たとえば、「コールドウォレット(⇔ホットウォレット)」を用いて暗号資産を管理することが挙げられます。

「コールドウォレット」とは、インターネットにつながっていない暗号資産の保管場所のことをいいます。ネットにつながっていないことから、ハッキングがされにくく、利用者の保護に配慮された管理方法となっています。

(ⅲ)管理状況の定期的監査

暗号資産交換業者は、現行法令上も、利用者財産の管理状況についても内閣府令で定める頻度で定期的に公認会計士や監査法人のチェックを受けることになっていますが、新たに「履行保証暗号資産」についても管理状況のチェックを受けなければいけないことになりました。

このように、暗号資産交換業者は、今回の流出対策として義務化した内容によって、利用者に預けられたお金と暗号資産双方につき、強固な管理方法を設け、より利用者の保護を図らなくてはいけなくなりました。

(2)過剰な広告・勧誘に対する規制

暗号資産についての広告や勧誘については、規制が存在していませんでしたが、今回の改正によって新たに規制が追加されることになります。

なぜ規制が追加されることになったかというと、暗号資産交換業者による過剰な広告によって暗号資産の値上がりを期待して利用者の投機的な取引が助長されたり、暗号資産に対する理解が不十分な利用者も取引に安易に参加し、多大な損害を被ってしまうなどの事態も生じたり、利用者の取引に対する安全を確保する必要がでてきたからです。

それでは、規制内容について説明していきます。

①広告における表示義務

(ⅰ)表示内容

暗号資産交換業者は、暗号資産に関する広告について、以下のことを表示しなければいけなくなりました。

- 暗号資産交換業者の商号

- 暗号資産交換業者であることとその登録番号

- 暗号資産は日本の通貨または外国通貨ではないこと

- 暗号資産の性質のうち、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの

上記一覧の最後の「暗号資産の性質」に関する具体的な表示義務については、今後、内閣府令によって決められる見通しになっています。

(ⅱ)罰則(ペナルティ)

この表示義務に違反した者には、

- 最大6か月の懲役

- 最大50万円の罰金

のいずれかまたは両方を科される可能性があります。

また、表示義務に違反した暗号資産交換業者に対しては、

- 最大50万円の罰金

がさらに科される可能性があります。

②広告・勧誘における禁止行為

(ⅰ)禁止行為

暗号資産交換業者または役員、従業員は、暗号資産に関する広告・勧誘について、以下のことを禁止されています。

- 暗号資産交換契約の締結などをする際、虚偽表示や暗号資産の性質などに関する誤認をさせるような表示をする行為

- 暗号資産交換業に関する広告をする際、虚偽表示や暗号資産の性質などについて誤認させるような表示をする行為

- 暗号資産交換契約の締結などをする際や、暗号資産交換業に関して広告をする際、支払手段として利用するのでなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買や他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為

- その他、暗号資産交換業の利用者の保護に欠ける、または暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為

なお、利用者保護に欠けたり、暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがある禁止行為については、今後、内閣府令によって決められる見通しになっています。

(ⅱ)罰則(ペナルティ)

暗号資産交換契約の締結などをする際、虚偽表示や暗号資産の性質などに関する誤認をさせるような表示をする行為を行った者には、

- 最大1年の懲役

- 最大300万円の罰金

のいずれかまたは両方を科されるおそれがあります。

また、この行為を行った暗号資産交換業者には、

- 最大2億円の罰金

をさらに科されるおそれがあります。

このように、従来規制のなかった広告・勧誘について新たに表示義務や禁止行為が設けられました。違反した場合はそれぞれペナルティを科される可能性があるため、暗号資産交換業者などはどのようなことを守らなければならないかしっかりチェックしなければなりません。

(3)「暗号資産カストディ業務」に対する規制

①暗号資産カストディ業務とは

「暗号資産カストディ業務」とは、利用者のために暗号資産を保管・管理する業務のことをいいます。

「暗号資産カストディ業務」については、現行法では規制対象となっていませんでしたが、今回の改正で、「暗号資産交換業」として扱われることになりました。

「暗号資産カストディ業務」を簡単に説明すると以下の図のようになります。

図のように、暗号資産カストディ業務を行う者(=カストディアン)は、利用者から預けられた暗号資産を、独自の技術で保管します。また、利用者の指示に基づき利用者の指定先に暗号資産を移転させるなどの管理業務を行います。

上の図のように、カストディは、暗号資産の売買を行っていないことから、現行の資金決済法では、暗号資産交換業にはあたらないとされています。そのため、これを規制する決まりがありませんでした。

もっとも、暗号資産カストディ業務は、暗号資産交換業と同様に管理している暗号資産が流出するなどのリスクがあり、何らかの規制をする必要が生じました。

また、マネロンやテロ資金供与の対策に関する国際基準(FATF勧告)によって、暗号資産カストディ業務を行う業者についても、マネロン・テロ資金供与規制の対象にすることが各国に求められています。

このように、一定の規制を設ける必要性や、国際的に協調していく流れにあわせるため、改正法では、暗号資産カストディ業務を「暗号資産交換業」として扱い、規制をうけるように変更されます。

②改正の内容

今回の改正によって、暗号資産カストディ業務も「暗号資産交換業」とされ、暗号資産交換業者と同様の規制が適用されることになりました。具体的には以下のような規制をうけることになります。

- 登録制

- 内部管理体制の整備

- 利用者の本人確認義務

- 事業者と利用者の暗号資産を分けて管理する義務

- 分別管理監査、財務諸表監査

- 暗号資産流出時の対応方針の公表

- 返済に充てられる確実な資金を保持すること

- 利用者の暗号資産の返還請求権を優先弁済の対象とすること

- 利用者保護などに支障を及ぼすおそれがある暗号資産を取り扱わないこと

- 疑わしい取引の行政当局への届出

このように、今まで規制がなかった暗号資産カストディ業務について規制が課されることになったため、暗号資産カストデイ業務を行っている事業者は注意が必要です。

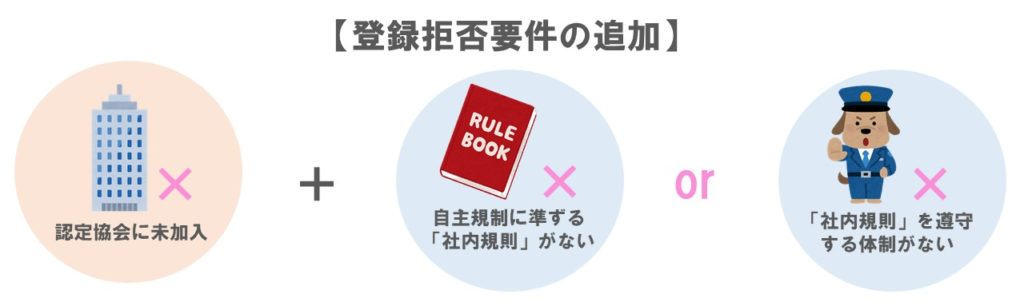

(4)その他規制

その他の規制として、現行法にはない登録拒否要件の追加があります。内容を簡単にまとめると以下の図のようになります。

上の図のように、暗号資産交換業の登録について、新しい登録拒否要件を設けることになりました。

追加された拒否要件は、

- 認定資金決済事業者協会(=認定協会)に加入していない

- 認定協会の自主規制に準ずる内容の社内規則を作成していないこと

- 当該社内規則を遵守するための体制を整備していないこと

+

or

を満たす場合は登録申請をしても拒否される可能性があります。

「認定協会」とは、暗号資産交換業において、利用者保護の観点から、「自主規制規則」を作ったり、事業者のモニタリングなどを行う団体のことをいいます。

「自主規制規則」とは、団体が定めた資金決済法などの規制にかかわるルールのことをいいます。

このような改正が行われたのは、暗号資産交換業者の認定教会への加入促進と、認定協会の自主規制規則に準じた体制の整備を暗号資産交換業者に求めるためです。そのため、登録拒否要件をクリアするためには、

- 認定協会に加入する

- 自主規制体制に準じるような体制を構築する

といったことをしておく必要があります。

このように、登録拒否要件が設けられたため、暗号資産交換業の登録をしようとする事業者は、スムーズに登録ができるように、自社が登録拒否要件に該当していないかをしっかりと把握し、要件に該当しないように対応をしたうえで申請をする必要があります。

4 改正点③:取引の適正化のための規制

今回の改正された取引の適正化のための規制は以下の3つになります。

- 取り扱う暗号資産の事前届出

- 風説の流布・価格操作・不公正な行為の禁止

- 暗号資産の優先的な返還

(1)取り扱う暗号資産の事前届出

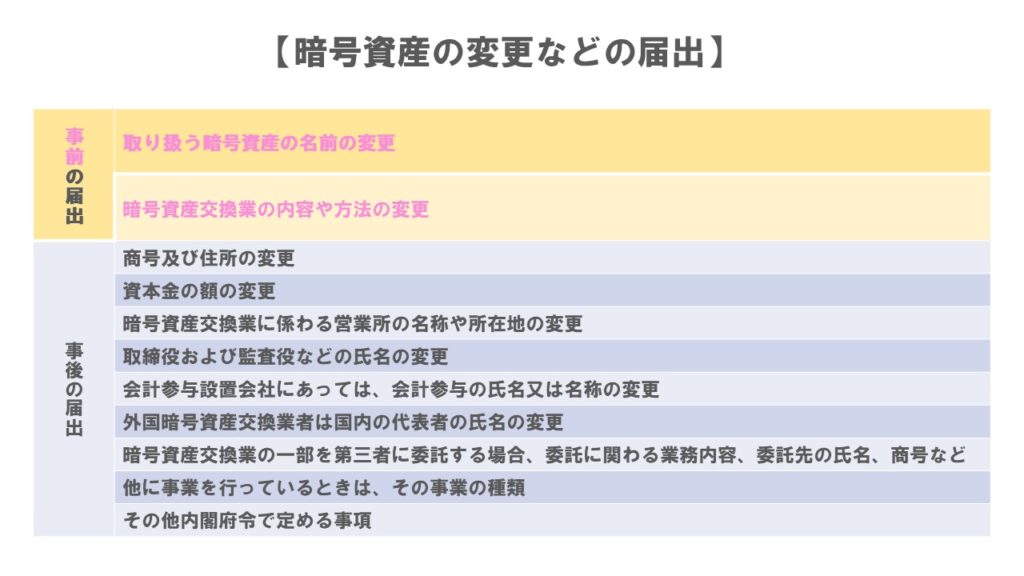

取り扱う暗号資産の変更の届出など、現行法では事後の届出で良かったものが、法改正によって新たに事前に届出をしなければならなくなりました。改正後の届出を簡単にまとめると以下の図のようになります。

上の図からもわかるとおり、改正法ではこの9つの届出事項のうち、

- 取り扱う暗号資産の名前

- 暗号資産交換業の内容や方法

の2点を変更する場合、原則として事前に内閣総理大臣に届出をしなければならなくなりました。

もっとも、例外的に

- 利用者の保護が不十分でない

- 暗号資産交換業の適正または確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない

or

と内閣府令で定められたケースについては、わざわざ事前にチェックしなければいけないほど利用者にとって危険なものである可能性は低いため、事前の届出はしなくていいとされます。

具体的にどのようなケースが例外とされるかは今後の内閣府令で明らかになる見込みです。

なぜこのような改正がされるのかというと、移転の記録が追えず、マネロン・テロなどに利用されるおそれのあるなどといった危険な暗号資産から利用者を保護するためです。そのような危険な暗号資産を暗号資産交換業者が扱っていないかを事前にチェックするため、今回の改正が行われることになりました。

なお、日本仮想通貨交換業協会(=認定協会)の自主規制規則では、マネロン・テロ資金供与対策などの観点から移転・保有記録の更新・保持に重大な支障・懸念が認められる暗号資産やシステム上安全な保管や出能が困難な暗号資産の取扱いを禁止するなど、独自のルールを設けており、利用者の保護が図られています。

このように、暗号資産交換業者は取り扱う暗号資産について事前届出が必要だったり、認定協会の自主規制規則上、取り扱うことができないものがあることに注意が必要です。

※日本仮想通貨交換業協会の自主規制規則などについて詳しく知りたい方は、同協会の「定款・諸規則」をご覧ください。

(2)風説の流布・価格操作・不公正な行為の禁止

この改正点は、資金決済法ではなく、金融商品取引法の改正となります。

金融商品取引法(金商法)とは、金融機関が提供・仲介する各種預金や投資信託、株式、金利、社債、保険などの金融商品について、取引にあたって開示しなければいけない事項、事業者としての参入の条件、禁止行為などのルールについて定めた法律です。

金商法は、投資家などの利用者保護と利便性の向上を目的としています。

現行の金商法では、罰則付きで禁止行為が定められていますが、この禁止行為には暗号資産の売買や交換などは対象となっていませんでした。なぜなら、金融商品に暗号資産が含まれていなかったからです。

もっとも、他の金融商品の取引と同様に、暗号資産の売買などにおいても以下のような不公正な行為が生じていました。

- 新しい暗号資産の取扱開始などの未公表情報が外部流出し、その情報を得た者が先んじて利益を得る

- SNS上で時間・特定の取引の場を指定して特定の暗号資産の購入を促し、価格を吊り上げて売り抜ける

これらの不公正な行為が起きないように、今回の改正で金融商品の定義に暗号資産を追加して、暗号資産の売買などに関しても禁止行為を設けることになりました。

①禁止行為の内容

今回の改正で定められた禁止行為は、以下の3点です。

- 不正行為

- 風説の流布、偽計、暴行または脅迫

- 相場操縦行為など

これらの行為は、誰が行ったかにかかわらず、全ての者が規制の対象となっています。暗号通貨交換業者やその関係者だけでなく、全ての者が行ってはいけない行為である点に注意が必要です。

(ⅰ)不正行為

不正行為として規制対象となる取引は、以下です。

- 暗号資産の売買その他の取引

- 暗号資産デリバティブ取引

ここでいう「売買その他の取引」とは、暗号資産の売買に加えて、他の暗号資産との交換、売買・交換の媒介、取次ぎ、代理などを対象としていると考えられます。

また、「デリバティブ取引」とは、金融商品(=原資産)の価値の変動を指標化して、将来的にその価値がどうなるか予想して売買を行う取引のことをいいます。

たとえば、デリバティブ取引の具体例として、以下の3つの取引があります。

- 先物取引:将来、特定の商品を購入することを約束する取引

- オプション取引:取引時に決めた日と価格で特定の商品を購入できる「権利」を売買する取引

- スワップ取引:同種通貨で異なる種類の金利を交換する取引

「暗号資産デリバティブ取引」とは、暗号資産を原資産としたり、暗号資産の価格や利率、これらに基づいて算出した指標(暗号資産関連金融指標)に基づいて、デリバティブ取引を行うことをいいます。

これらの取引に対して、不正行為として禁止される行為の類型は以下の3つです。

- 不正の手段、計画または技巧をすること

- 重要な事項について虚偽の表示がある、または誤解を生じさせないために必要になる重要な事実の表示が欠けている文書などを使用して金銭やその他の財産を取得すること

- 取引に誘うために虚偽の相場を利用すること

(ⅱ)風説の流布、偽計、暴行または脅迫

対象となる取引は以下のとおり、不正行為と同様となっています。

- 暗号資産の売買その他の取引

- 暗号資産デリバティブ取引

これらの取引について

- 取引を成立させる

- 暗号資産などの相場変動を図る

といった目的で、根拠のないうわさを流したり、相手を騙す行為をしたり、暴行や脅迫をすることが禁止されました。

(ⅲ)相場操縦行為など

対象となる取引は以下の3つです。

- 暗号資産の売買

- 暗号資産関連市場デリバティブ取引

- 暗号資産関連店頭デリバティブ取引

「暗号資産関連市場デリバティブ取引」とは、暗号資産または暗号資産関連金融指標にかかわるデリバティブ取引のうち証券取引所などの公開市場を利用して行う取引のことをいいます。

「暗号資産関連店頭デリバティブ取引」とは、暗号資産または暗号資産関連金融指標にかかわるデリバティブ取引のうち、公開市場を利用しないで当事者同士が相対で行う取引のことをいいます。

上で説明した対象取引のうち、いずれかの取引が頻繁に行われていると他人に誤解させる目的や、実際に行われている取引の状況に関して誤解を与える目的をもって、以下の行為を行うことが禁止されます。

- 仮装売買:権利の移転や金銭の移転を伴わない取引を行うこと

- 馴合売買(なれあいばいばい):自己の売りつけと他人の買付けのタイミングが同時に行われるよう示し合わせて、活発な取引があることかのように見せること

- 仮装売買や馴合売買の委託や受託

また、上で説明した対象取引に誘い入れる目的で以下の行為を行うことが禁止されます。

- 見せ玉:売買を成立させる気がないにもかかわらず大量の注文の発注・取消・訂正を繰り返すこと

- 表示などによる相場操縦:暗号資産の相場が変動することを広めたり、ウソや誤解を生じさせる表示を故意に行ったりすること

②罰則(ペナルティ)

これらの禁止行為を行ってしまった者には、

- 最大10年の懲役

- 最大1000万円の罰金

のいずれかまたは両方を科される可能性があります。

また、これらの禁止行為を財産上の利益を得る目的で行った場合は、

- 最大10年の懲役

- 最大3000万円の罰金

が先に挙げたペナルティに追加で科される恐れがあります。

さらに企業に対しては

- 最大7億円の罰金

のペナルティも併せて課される可能性があります。

このように、いままで禁止行為がなかった取引についても、今回の改正で改めて禁止行為が設定されます。禁止行為を行えば厳しい罰則(ペナルティ)を科される可能性もあるため、対象となる取引を行う際には禁止行為に当たらないように、十分に注意しなければなりません。

(3)暗号資産の優先的な返還

現行の法律では、利用者が暗号資産交換業者に預けた暗号資産は、利用者ではなく、暗号資産交換業者の財産となります。

そのため、暗号資産交換業者が倒産した場合、利用者は、預けた暗号資産そのものを返せと主張することはできず、預けた暗号資産と同額のお金の返還を請求する「一般債権」という権利しか持っていないこととなります。

もっとも、一般債権という権利しか持たない利用者は、預けた暗号資産と同額のお金を受け取る可能性は低く、十分な保護とは言えませんでした。

なぜなら、「一般債権」とは、何の優先権も与えられていないお金の請求権のことをいい、優先的にお金を返してもらえる権利をもつ人がお金を返してもらった後に、残った額があれば自身の持っている請求権の割合に応じてお金を返してもらうことになっているからです。

そこで今回の改正では、暗号資産交換業者の倒産時に利用者への暗号資産の返還が円滑に行われるようにするために、暗号資産交換業者に暗号資産を預けた利用者に「優先弁済権」が与えられることになりました。

「優先弁済権」とは、他の人よりも先にお金を返してもらえる権利のことをいいます。

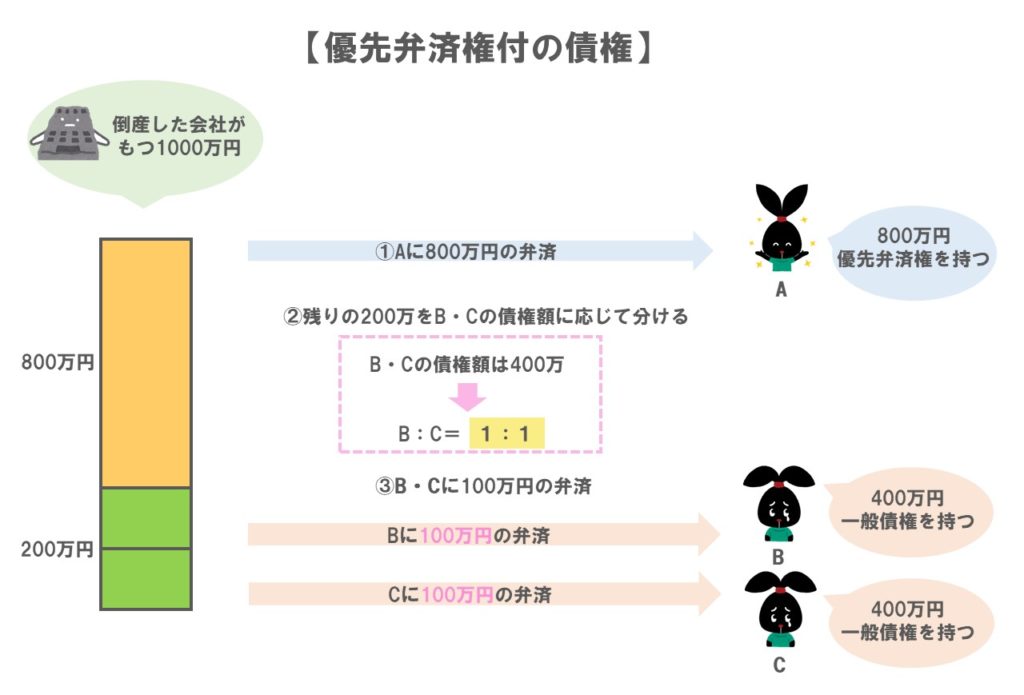

それでは、倒産した会社に残っている財産が1000万円であり、800万円分の請求ができる者と、400万円分の請求ができる者2名の計3名がいた場合を例に「優先弁済権」と「一般債権」の違いを以下の図で確認しましょう。結果としてそれぞれが得られる金額に大きな差が生まれることが分かるかと思います。

まず、優先弁済権付の債権を持つ者がいる場合から説明します。

-

【800万円分請求できる者が、優先弁済権をもつ場合】

- 会社は、優先弁済権を持つAにまずは800万円分の財産を返します(=弁済)。

- 200万円分の財産を、残りの債権者B、Cで請求額に応じた割合で分け合います。

- B、Cはそれぞれ100万円分ずつ財産を弁済してもらうことになります。

このとき、仮に、会社に財産が残らなければ、残りの一般債権者であるB、Cは財産を弁済してもらうことができません。

↓

一般債権をもつB、Cはそれぞれ400万円ずつ請求できることから、1:1の割合で、財産を分け合います。

↓

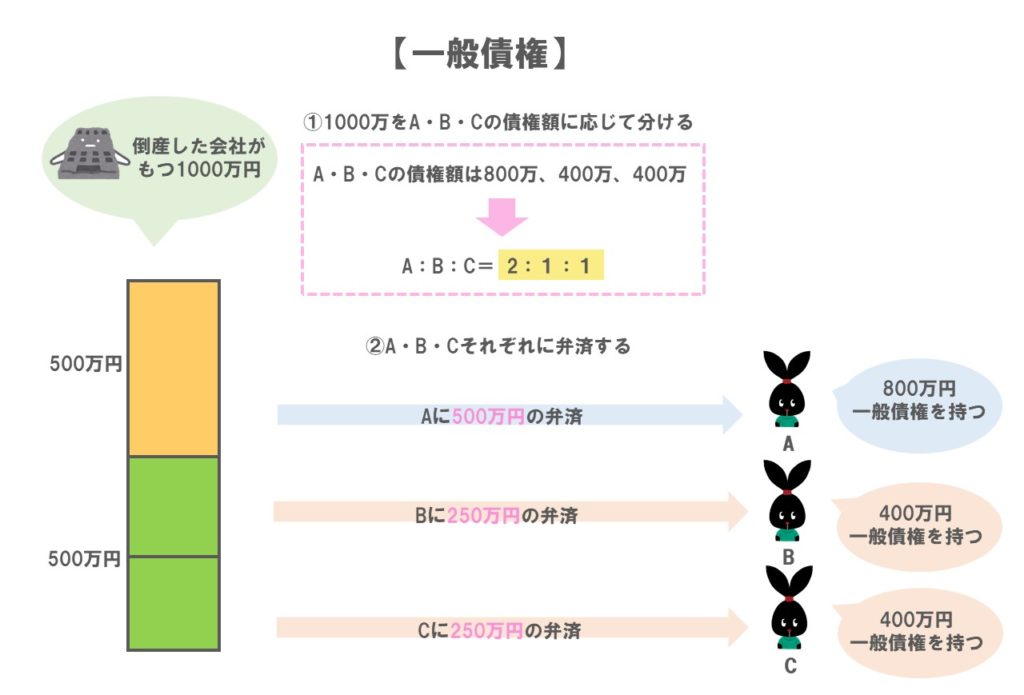

次に、一般債権について説明します。

-

【一般債権を持つ利用者しかいない場合】

- それぞれの請求額に応じた割合で、1000万円分の財産を分け合います。Aが800万円分、BとCが400万円分ずつ請求できるため、2:1:1の割合で分け合うことになります。

- 800万円分の請求ができるAは500万円分、400万円分請求できるB、Cは250万円分ずつの財産を弁済してもらうことになります。

↓

このように、優先弁済権を与えられた者には、他の一般債権者より先に弁済を受けることになるため、現行法よりも返してもらえるお金が多くなる可能性があります。

もっとも、暗号資産交換業者が、管理している暗号資産などを、利用者から請求する前に第三者に売ってしまったなど移動させていた場合には、事情を知らない第三者の取引を保護するため、利用者はこの優先弁済権を使うことはできません。

以上のように、利用者の債権がより保護される形となります。暗号資産交換業者は、仮に倒産してお金を返還する場合には、利用者に優先的に返還しなければなりません。

5 改正点④:新たな取引(ICOなど)に対する規制

新たな取引を行う事業者に対する金商法の改正は以下の2点になります。

- 証拠金取引への対応

- ICOへの規制適用

(1)証拠金取引への対応

①証拠金取引とは

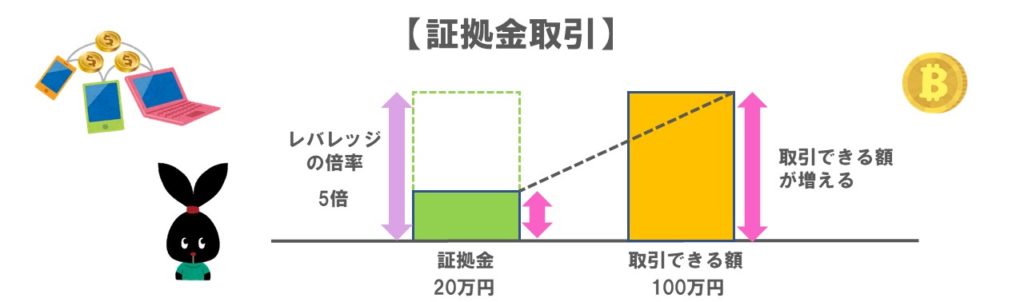

「証拠金取引」とは、取引所に証拠金(レバレッジ)を預けて取引所の資金を借りて行う取引方法のことをいいます。証拠金取引を行うことで、少ない金額を元手にして大きな金額の取引を行うことができます。

たとえば、20万円しか持っていない人が暗号資産を買おうとすれば、本来であれば20万円分の暗号資産しか買えません。

他方、証拠金倍率(レバレッジの倍率)が5倍まで認められている暗号資産交換所で証拠金取引を行えば、利用者は、20万円を証拠金として、100万円分の暗号資産の取引を行うことができるようになります。

証拠金取引を図にすると以下のとおりとなります。

②改正の理由

証拠金取引のような暗号資産デリバティブ取引は、暗号資産の取引全体の8割も占めています。

もっとも、暗号資産の急激な相場変動により証拠金を上回る損害が発生する可能性があるにもかかわらず、何ら規制が課されていませんでした。

そこで、改正金商法では、利用者の保護を図るために、このような証拠金取引についても一定の規制を設けることになりました。

③改正内容

繰り返しとなりますが、暗号資産も金融商品に含まれるため、金商法上の規制を受けることとなります。

もっとも、具体的な規制や、証拠金倍率の上限については、内閣府令で明らかになる見通しのため、今後も最新の動向を注視していく必要があります。

(2)ICOへの規制適用

①ICOとは

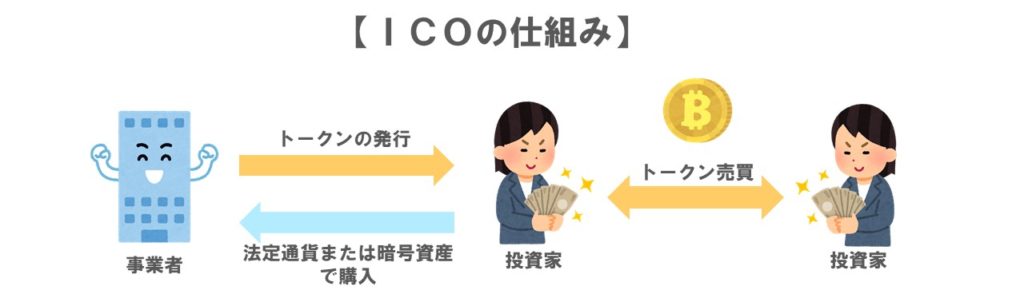

「ICO」とは、イニシャル・コイン・オファリングといい、企業が資金調達する方法のひとつです。その仕組みは以下の図のようになっています。

図にあるように、事業者がトークンの発行をし、そのトークンを投資家が暗号資産または日本円などの法定通貨で購入します。投資家は購入したトークンを別の投資家に売買することも可能です。その際の取引でも暗号資産や法定通貨を使用できます。

投資家へのトークンの販売に関しては、現行法では、資金決済法が課されるのか、それとも金商法が課されるのか、または両方が課されるのか、明確には決まっていませんでした。

そのため、トークンを保有する者の権利内容が曖昧なままでした。また、ICOは、詐欺的な事案や事業計画がずさんな事案が多いにもかかわらず、どの法律で保護を図ればいいのかよくわからないため、利用者の保護が不十分という問題がありました

そこで、今回の改正で、適用する法律を明確にすることになりました。

具体的には、発行するトークンが暗号資産にあたる場合には、資金決済法が適用され、発行するトークンが「電子記録移転権利」にあたる場合は、金商法が適用されることになりました。

「電子記録移転権利」とは、流通性のある投資型のトークンのことをいいます。

たとえば、

- 出資者が金銭などを出資

- 出資された金銭などをもとに事業が行われ

- 出資者に②の事業から生じた収益の配当や分配を受ける

といった性質をもつセキュリティトークンなどは、この電子記録移転権利に該当することになると考えられます。

もっとも、流通性やその他の事情から内閣府令で定めたものについては、適用除外とすることになっています。

そのため、どのようなトークンが正確に電子記録移転権利に当たるかは、内閣府令をまつことになります。

このように、ICOで発行されるトークンについては、適用される法律が明確化されました。発行するトークンの性質に応じて適用されるルールを把握する必要があります。

以上のように、資金決済法や金商法の改正内容について解説してきましたが、これらの改正法のルールはいつから守ればいいのでしょうか。

6 今後の見通し(経過措置)

(1)いつ施行されるのか

今回の改正法案は2019年(令和元年)6月7日に公布されました。この改正法が施行されるのは公布の日から1年以内とされています。そのため、2020年6月7日までの間に改正法が施行されることになります。施行後には、改正後のルールを守る必要があります。

現時点ではいつから施行されるかは明確になっていません。もっとも、新たに規制の対象となった事業者に対して、急に新しいルールを適用すると、事業者だけでなく利用者にも混乱や不利益を生じさせる可能性があります。

そのため、以下に説明するように、一定期間は、本来であれば必要となる登録を受けなくとも、今まで通りの事業を続けることができるような経過措置がとられることになっています。

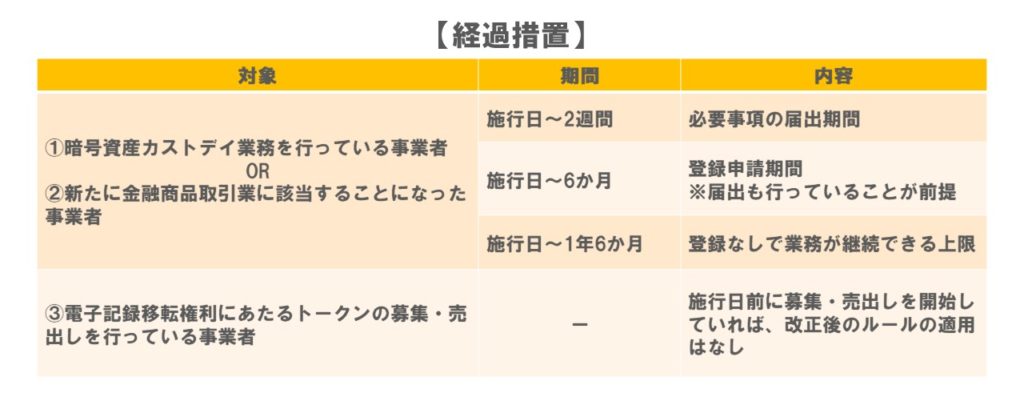

(2)経過措置

今回の改正で新たに規制の対象となったのは、

- 暗号資産カストデイ業務を行っている事業者

- 新たに金融商品取引業に該当することになった事業者(暗号資産の証拠金取引を行っている事業者など)

- 電子記録移転権利にあたるトークンの募集・売出しを行っている事業者です。

施行日前からの業務などを行っていたこれらの事業者については、経過措置がとられます。経過措置について、簡単にまとめると以下の図のようになります。

図にあるように施行後も登録なしで事業を継続するためには対応しなければならない手続や注意事項があります。

それでは、以下で詳しく説明していきます。

①必要事項の届出

暗号資産カストデイ事業者や、暗号資産の証拠金取引を行っている事業者など新たに金融商品取引業に該当することになった事業者は、施行日から2週間以内に内閣総理大臣に必要事項を届出をしなければいけません。

必要事項は以下のとおりです。

-

【暗号資産カストデイ事業者】

- 商号

- 住所

-

【新たに金融商品取引業に該当することになった事業者】

- 名称or氏名

- 住所

- 業務の種別など登録申請時に提出しなければいけない事項の一部

②登録申請

届出後、事業者は6か月以内に登録申請を行う必要があります。この登録申請手続を期間内に行っておけば、6か月を超えても登録または登録拒否がされるまでは事業を継続することができます。ただし、どんなに長くとも1年6か月という上限が決まっているため、上限を超えて、登録なしで業務を継続することはできません。

③注意事項

事業者に経過措置として認められているのは、あくまでも施行日前から行っていた事業の継続です。登録を受けるまで、新規顧客の獲得や新しい商品の提供はできない点には、注意が必要です。

7 小括

今回の法改正は、暗号資産への名称変更だけでなく、暗号資産交換業者に課される義務が重くなるものでした。

また、これまで規制の対象となっていなかった、暗号資産カストデイ事業者や、証拠金取引事業者などにも規制が課されます。

そのため、暗号資産に関わる事業者は、自社の業務と改正内容を照らし合わせて、何を守らなければいけないのか、どんな手続や対応を行う必要があるのか把握したうえで、改正された法の施行にそなえることが重要です。

なお、今回の改正では、内閣府令がでなければ、具体的なルールが分からない部分も多々あります。そのため、事業者の方々は引き続き今後の動向を注視していく必要があることに留意してください。

8 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のようになります。

- 今回の資金決済法や金融商品取引法の主な改正点は、①「暗号資産」への名称変更、②業務に対する規制、③取引の適正化のための規制、④新たな取引に対する規制の4点である

- 「暗号資産」とは、これまで資金決済法上で「仮想通貨」と呼ばれていた呼び名を改めたものであり、現行法の「仮想通貨」の定義から「電子記録移転権利」を除いたもののことをいう

- 業務に対する規制は、主に①暗号資産の流出リスク対策の義務化②過剰な広告・勧誘に対する規制、③「暗号資産カストディ業務」に対する規制、④登録拒否要件の追加の4点である

- 取引の適正化のための規制は、主に①取り扱う暗号資産の事前届出、②風説の流布・価格操作・不公正な行為の禁止、③暗号資産の優先的な返還の3点である

- 新たな取引に対する規制は、主に①証拠金取引への対応、②ICOへの金商法適用の2点である

- 改正法は2020年6月7日までの間に施行される

- ①暗号資産カストディ業務を行っている事業者、②新たに金融商品取引業に該当することになった事業者には、施行後も一定期間、今まで通りの業務を継続できる経過措置が設けられている

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。