仮想通貨交換業者が守るべきマネロン規制4つの義務を弁護士が解説!

はじめに

ICOの文脈や、仮想通貨取引所の口座開設の際に「KYC(本人確認)」を求められますよね。これは、「犯収法(マネーロンダリング防止法)」に基づく措置で、取引所などの仮想通貨の売買や交換を行う「仮想通貨交換業者」は、取引の前にこのKYC(本人確認)をしないといけません。

このほかにも、仮想通貨交換業者は、マネーロンダリング防止法に基づいていろいろな義務を負うのですが、一体どのような義務を負うのかがイマイチわからない方も多いかと思います。

そこで今回は、取引所をはじめとした仮想通貨交換業者が守らなければならない「犯収法(マネーロンダリング防止法)」とは何なのか、具体的にどのような義務を負うのか、また、犯収法に違反した場合のペナルティはどうなっているのかなどを、具体的にわかりやすく解説します。

1 仮想通貨交換業とは?

「仮想通貨交換業」とは、仮想通貨の売り買いや仮想通貨同士を交換するなどのサービスを行うことをいいます。仮想通貨交換業を行う事業者のことを「仮想通貨交換業者」といい、bitFlyerやZaifなどの仮想通貨取引所が仮想通貨交換業者の典型例です。

仮想通貨交換業者は、情報弱者である投資家を保護するために「仮想通貨法(改正資金決済法)」という法律に基づいてさまざまな規制をうけます。

それだけでなく、ビットコインなどの仮想通貨がマネーロンダリング(資金清浄)に利用されやすいという性質から、仮想通貨交換業者は「犯収法」という法律により、KYC(本人確認)をはじめとした「マネーロンダリング規制(マネロン規制)」を受けます。

その結果、取引所の開設やICO(※一部のもの)といった仮想通貨ビジネスをやる際には、以下で説明する様々な義務を負うことになります。

※仮想通貨交換業についてさらに詳しく知りたい方は「仮想通貨の法律規制とは?仮想通貨法6つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。

2 マネーロンダリング・犯収法とは?

「マネーロンダリング(マネロン)」とは、犯罪によって得られた不当なお金を、架空口座などを使って転々と送金し、その出所をわからなくすることをいいます。送金などを繰り返すことにより、犯罪によって手に入れたお金をあたかも最初から正当な手段で手に入れたもののように見せかけることができるため、「資金洗浄」とも呼ばれています。

このマネーロンダリング(マネロン)を防止するために作られたのが「犯収法」です。「犯収法」とは、金融機関などで取引を行う際に、ユーザーが本当に本人と一致しているのか、間違いないよう確認することを定めた法律です。「本人確認(KYC)」を行うことにより、金融機関が犯罪に利用されることを防ぐことができるのです。

仮想通貨は、その便利さが認識されている一方、違法取引の決済やマネーロンダリング(マネロン)に利用される動きもあり、国際的に問題視されています。たとえば、2017年には、ビットコインを使って40億ドル超のマネーロンダリングをしたロシア人の男が逮捕されました。

そのため、日本においても仮想通貨交換業者をマネーロンダリング規制の対象とすることにしました。具体的には、犯収法の規制対象となる「特定事業者」に仮想通貨交換業者が追加され、仮想通貨取引の際の取引時確認義務や、疑わしい取引の届出義務などが課されることになりました。

次の項目から、仮想通貨交換業者が「特定事業者」として受ける規制の内容を解説していきます。

3 犯収法によるマネーロンダリング規制の内容

仮想通貨交換業者は、犯収法上の「特定事業者」としてさまざまな義務を負います。

具体的には以下の4つです。

-

【特定事業者の義務】

- 取引時確認義務

- 取引時確認記録、取引記録等の作成および保存義務

- 疑わしい取引の届出の義務

- 社内管理体制の整備義務

以下で順番にみていきましょう。

なお、「仮想通貨法(改正資金決済法)」による仮想通貨交換業者への規制について知りたい方は、「仮想通貨の法律規制とは?仮想通貨法6つのポイントを弁護士が解説!」をご覧ください。

4 規制その1:取引時確認義務

仮想通貨交換業者が以下の取引を行う場合には、本人確認(KYC)などの取引時確認が必要になります。

-

【取引時確認が必要な取引】

- 仮想通貨取引を継続・反復して行うことなどを内容とする契約の締結(アカウント開設契約など)

- 200万円を超える仮想通貨の売買・交換(ハイリスク取引)

- 10万円を超える仮想通貨の移転

取引時確認の際の具体的な確認事項は以下のとおりです。

-

【取引時確認の内容】

- 本人特定事項

- 取引を行う目的

- 職業or事業の内容

- 実質的支配者

- 資産・収入の内容

これらの確認事項は、事業者が、後に解説する「疑わしい取引の届出」を行うべきかどうかをより的確に判断するために定められたものです。

以下で各項目についてみていきましょう。

(1)本人特定事項

「本人特定事項の確認」とは、運転免許証などの公的証明書によって、ユーザーが本人で間違いないことを確認することをいいます。これにより、仮名での取引やなりすましによる取引を防止することができます。

本人を特定するための確認事項の内容は、

- 個人の場合:氏名・住所・生年月日

- 法人の場合:法人の名称・本店または主たる事務所の所在地

となります。

本人特定事項を確認するときに必要となる本人確認書類は、個人と法人で以下のように分かれています。

-

【個人の場合】

運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、パスポート、健康保険証、印鑑登録証明書、戸籍謄本・抄本、母子健康手帳、特別永住者証明書、在留カードなど

-

【法人の場合】

登記事項証明書、印鑑登録証明書、その他、官公庁発行書類で法人の名称および本店または主たる事務所の所在地の記載があるもの

仮想通貨交換業の場合、通常は、本人特定事項の確認を非対面で行うと思います。非対面の場合、ユーザーまたは法人の代表者などから、本人確認書類またはその写しを送ってもらい、ユーザーの住居または会社の住所宛に取引にかかわる書類を転送不要郵便物として送付することで、本人確認をすることができます。

なお、200万円を超える仮想通貨の売買・交換については、「ハイリスク取引」とされるため、通常の本人確認書類に加えて追加の本人確認書類を提示する必要があります。

本人特定事項の確認についての具体的な内容は、警察庁の「犯罪収益移転防止法の概要」をご参照ください。

(2)取引を行う目的

「取引を行う目的」とは、その取引によって何を達成したいかを指します。どのような項目で取引を行う目的を確認するかについては、とくに法律で定められているわけではないため、仮想通貨交換業者ごとに確認項目を決めておく必要があります。

確認方法については、口頭で確認したり、事業者が作成したチェックリストに記入してもらうなどの、ユーザーからの申告形式になります。

(3)職業or事業の内容

顧客が個人の場合には職業を、法人の場合には事業の内容を確認します。こちらも取引を行う目的と同様に、具体的な確認項目についてはとくに法律で決められていないため、仮想通貨交換業者があらかじめ決めておく必要があります。

職業・事業の確認方法については、以下の3パターンがあります。

①個人または人格のない社団・財団の場合

ユーザー本人または社団・財団の代表者から、申告によって確認します。

②国内法人の場合

登記事項証明書や定款などの書類を、提示または送付してもらう形で確認します。

③外国法人の場合

「外国政府が発行している書類等のうち日本国が承認したもので、その法人の事業の内容の記載があるもの」を確認します。また、国内法人と同じように登記事項証明書や定款などの書類によって確認することもできます。

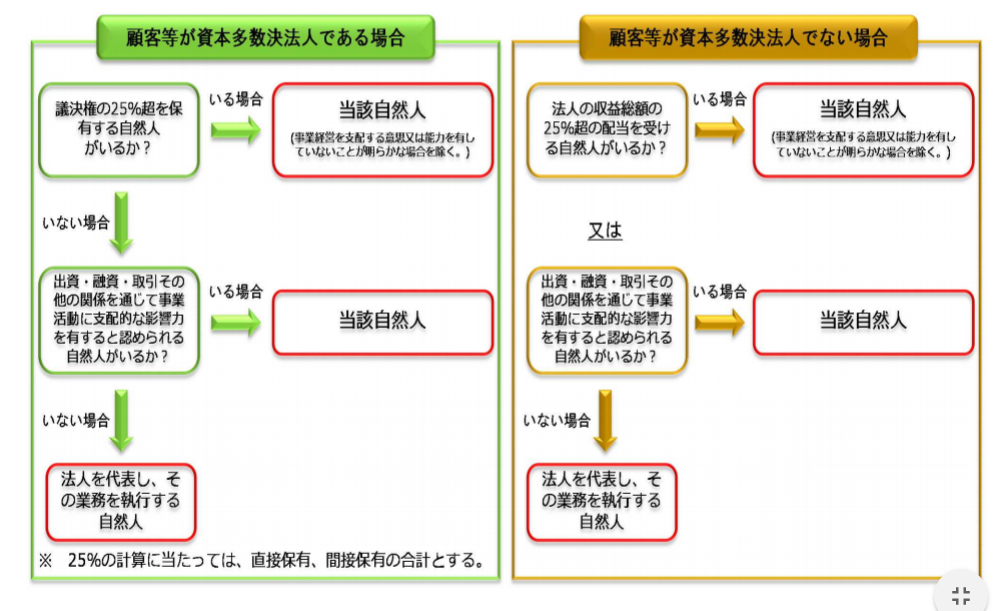

(4)実質的支配者(法人)

法人の場合、実質的支配者を確認する必要があります。「実質的支配者」とは、法人の事業経営を実質的に支配することができる立場にある人のことをいいます。

具体的に誰が実質的支配者にあたるかは、法人の性質によって決まります。以下のチャートをご確認ください。

実質的支配者が誰か分かったら、その人について本人確認をします。法人の代表者などから、実質的支配者の本人特定事項について申告を受ける方法で確認を行います。

なお、200万円以上の仮想通貨の売買・交換(ハイリスク取引)については、実質的支配者の本人特定事項に加え、会社の株主名簿・登記事項証明書なども確認する必要があります。

(5)資産・収入の状況

200万円を超える仮想通貨の売買・交換(ハイリスク取引)をする場合には、(1)~(4)の確認事項に加え、さらに、資産・収入の状況の確認を行う必要があります。

具体的には、顧客がその取引をするのに相当な資産や収入を持っているのか、という観点から確認を行います。

なお、この確認事項については、事業者がこの取引について「疑わしい取引」かどうかを判断することができる程度に行えばいいものであって、必ずしも顧客のすべての資産状況を確認する必要はありません。

資産・収入の状況の確認方法は以下のとおりです。

-

【個人の場合】

源泉徴収票、確定申告書、預貯金通帳、その他資産及び収入の状況を示す書類を確認する

-

【法人の場合】

収支計算書、貸借対照表、その他資産および収入の状況を示す書類を確認する

5 規制その2:取引時確認記録・取引記録等の作成および保存義務

上で説明した取引時確認および取引をした後、ただちにこれらの記録を作成する必要があります。この記録は、取引に関する契約が終了した日から7年間保管しなければなりません。

それぞれの記録への記載事項は以下のとおりです。

-

【取引時確認記録の記載事項】※一部抜粋

- 本人特定事項や取引の目的、資産および収入の状況などの取引時確認事項

- 顧客が自己の氏名および名称と違う名義を取引に用いる場合、その名義および異なる名義を使用する理由

- 取引記録を検索するための口座番号その他の事項

- 本人確認書類の名称、記号番号その他本人確認書類を特定するに足りる事項

- 本人特定事項の確認を行った方法

- 取引時確認を行った取引の種類

- 取引時確認を行った者の氏名その他当該者を特定するに足りる事項

-

【取引記録の記載事項】

- 口座番号その他の顧客の取引時確認記録を検索するための事項(確認記録がない場合には、氏名その他の顧客または取引などを特定するのに足りる事項)

- 取引または特定受任行為の代理等の日付、種類、財産の価額

- 財産の移転を伴う取引または特定受任行為の代理等については、当該取引および当該財産の移転元または移転先の名義その他の当該移転元または移転先を特定するに足りる事項

なお、以下の取引については、取引記録の作成・保存の必要はありません。

- 残高照会などの、財産の移転を伴わない取引

- 1万円以下の財産の移転に関する取引

6 規制その3:疑わしい取引の届出の義務

仮想通貨交換業者がユーザーと取引を行う際、その取引が怪しい取引(=疑わしい取引)であったら、国へ届出をしなければなりません。

(1)どのような場合に届出をするのか?

具体的には、以下の場合に届出が必要となります。

-

【届出が必要な場合】

- 取引上受け取った財産が犯罪によって得られたもの(お金に限らない)である疑いがある場合

- 顧客が取引を利用してマネーロンダリングを行っている疑いがある場合

「1.」は、たとえば、詐欺や強盗などの犯罪によって得られたお金で仮想通貨を買おうとした場合や、詐欺によって騙し取った仮想通貨の受取窓口としてウォレットを使用していた場合などが考えられます。

「1.」と「2.」の両方に共通して言えることは、「疑いがある場合」には届出の必要がある、ということです。言い換えれば、顧客との取引が成立していることは必ずしも必要ではなく、未遂に終わった場合や取引を断った場合でも届出の対象となる、ということになります。

届出の前提として、「その取引が疑わしいかどうかの判断」は以下のように行います。

-

【疑わしい取引の判断基準】

- 取引時確認の結果や取引の態様、その他の事情から判断する

- 調査書の内容を考慮する

- 法律などで定める項目・方法に従って疑わしいかどうかを確認する

疑わしい取引の判断については、事業者がその業界における一般的な知識と経験を前提とした場合に、取引の中でやり取りした財産が犯罪によって得られたものであるとの疑いがあったり、犯罪行為の隠匿にあたる疑いがあれば十分である、とされています。そのため、「このお金は詐欺によって騙し取られたものだ!」というように、特定の犯罪の存在を認識している必要はありません。

なお、事業者は、届出を行おうとしていること、または届出を行ったことを顧客やその関係者に漏らしてはいけません。このように情報の管理を徹底することで、届出事業者の保護を図っているのです。

(2)疑わしい取引の判断方法

取引が疑わしいかどうかは、以下のチェック項目に沿って判断します。

-

【チェック項目】

- その取引と一般的な取引の態様との比較

- その顧客の過去の取引との比較

- 取引時確認事項との整合性

これらのチェック項目を元にどのように判断するかは、取引の性質によって以下の3つに分かれています。

-

【疑わしい取引の判断方法】

- 継続取引(既存顧客)の場合、上記項目に従って疑わしい点があるかを確認する

- 一見取引【新規顧客)の場合、上記項目に従った確認+確認記録・取引記録の精査

- マネーロンダリングに悪用される可能性の高い取引の場合、1or2+必要な調査+統括管理者の承認

「3.」の「マネーロンダリングに悪用される可能性の高い取引」とは、200万円以上の仮想通貨の売買や交換(ハイリスク取引)や特別な注意が必要な取引、また、取引をする上でリスクの高い国に住んでいる顧客など、マネーロンダリングに悪用される可能性の高いものは全般的に含まれます。このような取引をする場合、通常の判断方法に加えて「必要な調査」を行わなければなりません。具体的には、顧客に対して取引に関する質問をしたり、職業などの申告内容について真偽を確かめるため、インターネットなどを利用して情報収集を行います。

なお、「疑わしい取引かどうか」は、取引の性質や顧客の属性などによって異なるため、〇〇円以上の取引だから、とか、〇回以上頻繁に取引をしているから、といったような、明確な基準はありません。判断の目安として、金融庁の「疑わしい取引の参考事例」がありますので、こちらをご参照ください。

実際にあった仮想通貨に関する疑わしい取引としては、偽造した身分証明書を使い、仮想通貨交換所で架空名義のウォレットを開設した上で、不正に入手した他人名義のクレジットカードを使って仮想通貨を購入し、その後、交換所で日本円に交換してから架空名義の口座に振り込ませた事例があります。この事例は、仮想通貨がマネーロンダリングに悪用されていたものでした。

このような犯罪を未然に防ぐためにも、疑わしいと判断された取引はすみやかに国へ報告しなければいけません。

(3)疑わし取引の届出内容および方法

取引が疑わしいと判断された場合、以下の内容・方式に従って国へ届出をします。

-

【届出内容】

- 届出を行う事業者の名称および所在地

- 疑わしい取引の発生した年月日

- 疑わしい取引が発生した業務の内容

- 疑わしい取引にかかわる財産の内容

- 取引時確認にかかわる事項

- 届出を行う理由

-

【届出方法】

- インターネットで電子申請する

- CDなどの電磁的記録媒体で提出する(郵送or持ち込み)

- 文書で提出する(郵送or持ち込み)

インターネットおよび電磁的記録媒体で申請する場合は、事業者プログラムのダウンロードが必要になります。具体的な手続方法については警察庁の「疑わしい取引の届出と届出先行政庁」を御覧ください。

文書による提出を行う場合は、こちらから様式をダウンロードできます。また、届出先については警察庁の「届出先一覧」を御覧ください。

その他、具体的な届出先や手続内容については、警察庁の「疑わしい取引の届出と届出先行政庁」をご参照ください。

7 規制その4:社内管理体制の整備

取引時確認などを的確に行うため、事業者は、社内管理体制を整える必要があります。

具体的には以下のとおりです。

-

【事業者が取るべき措置】

- 取引時確認事項の情報を最新に保つ措置

- 取引時確認などの措置の実施規定

- 統括管理者の選任

- 調査書の内容を勘案して講ずべきものとして法律などで定める措置

また、「4.」にある「法律などで定める措置」は以下のとおりです。

-

【法律などで定められている措置】

- 特定事業者によるリスク評価

- 保存している確認記録・取引記録等の継続的な精査、必要な情報収集・分析

- リスクの高い取引を行う際の統括管理者の承認

- リスクの高い取引について行った情報収集や分析の結果を書面化・保存

- 必要な能力を有する職員の採用

- 取引時確認などに関する監査の実施

なお、これらのうち「1.取引時確認事項の情報を最新に保つ措置」以外は努力義務となります。

「1.」については、疑わしい取引を的確に判断するためには顧客に関する情報を常に最新のものにしておく必要があることから、努力義務ではなく必ず守らなければならない規定となっています。

8 ペナルティ

それでは最後に、特定事業者である仮想通貨交換業者が犯収法に違反した場合、どのようなペナルティがあるのかを解説します。

事業者に対して罰則が用意されているのは、「取引時確認」を怠った場合です。ただし、ただちに罰則が科される「一発アウト」ではありません。

取引時確認を怠ったことについて事業者に「過失(うっかり)」があった場合、まずは国が以下のような措置をとります。

- 本人確認について、報告または資料の提出を求める

- 事業者の営業所や施設に立ち入り、書類の検査や関係者への質問を行う

- 適切かつ円滑な措置の実施確保のため、事業者に対して必要な指導・勧告をする

- 是正のために必要な措置をとることを命令する

このうち、事業者が④是正命令に従わなかった場合、

- 最大2年の懲役

- 最大300万円の罰金

のどちらか、または両方が科せられます。

さらに、是正命令に違反した行為者(従業員)だけではなく、会社(法人)に対しても

- 最大3億円の罰金

が科されることになります。

なお、顧客が提示した本人確認書類や申告について、事業者が、その取引に通常求められる善管注意義務(業務を任された人の職業や能力、社会的地位から考えて、通常期待される注意義務のこと)を果たしていた場合には、結果的に書類や申告の内容が嘘であったり間違っていたものであったとしても「過失なし」と判断されます。この場合、事業者に対してペナルティが課されることはありません。

9 小括

このように、仮想通貨を取り扱う事業者は、仮想通貨法(改正資金決済法)上の「仮想通貨交換業者」としてだけではなく、犯収法上の「特定事業者」としてもさまざまな義務を負うことになります。

しっかりと適切な対応をとり、仮想通貨がマネーロンダリングに悪用されるのを防ぐことが重要です。

10 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下のとおりです。

- 「仮想通貨交換業」とは、仮想通貨の売り買いや仮想通貨どうかを交換するなどのサービスを行うことをいい、仮想通貨交換業者がうける規制の1つに、犯収法による「マネーロンダリング規制(マネロン規制)」がある

- 「マネーロンダリング(マネロン)」とは、犯罪よって得られた不当なお金を、架空口座などを使って転々と送金し、その出所をわからなくすることをいう

- 「マネーロンダリング(マネロン)」を防止するために作られたのが「犯収法」

- 「犯収法」とは、金融機関などで取引を行う際に、ユーザーが本人と一致しているかを確認することを定めた法律のことをいう

- 犯収法の規制対象となる「特定事業者」に仮想通貨交換業者が追加され、仮想通貨取引の際の取引時確認義務や、疑わしい取引の届出義務などが課されることになった

- 特定事業者が負う義務として、①取引時確認義務、②取引時確認記録、取引記録等の作成および保存義務、③疑わしい取引の届出の義務、④社内管理体制の整備義務がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。