起業するにあたり必要なもの・必要なことを7つの手続きに分けて解説

はじめに

起業したいと思ってはいても、対応しなければならない手続きが色々とありそうで、どこから始めたらいいのかわからないという人も多いのではないでしょうか。

会社を作って起業しようとすると、そのために必要とされる手続きは多岐にわたります。手続きによって、提出先や必要書類などが異なることはもちろんのこと、そもそも自社に必要な手続きが何なのかということですら、わからない方もいらっしゃると思います。

そこで今回は、起業をする場合に必要となる各種手続きなどを中心に、弁護士がわかりやすく解説します。

1 個人事業主か?法人か?

「起業」とひとことで言っても、その形態や規模はさまざまです。

起業をする際には、まず始めに、どのような形態で起業するかを検討しなければなりません。

起業をするには、以下の2つの方法があります。

- 個人事業主

- 法人(株式会社など)

「個人事業主」とは、文字通り、個人で事業を営んでいる自然人のことをいいます。

これに対し、「法人」とは、自然人以外で法人格を与えられているものをいいます。

たとえば、社団法人やNPO法人などのほか、株式会社などの会社も法人に含まれます。

個人事業主として起業するか、あるいは、法人として起業するかは、事業内容や必要となる事業資金、事業を拡大する予定の有無などの諸要素を考慮したうえで、総合的に判断することになります。

【注:株式会社の株主の責任は間接有限責任であり、合同会社の社員も間接有限責任を負う/根拠:会社法576条4項・580条2項】

【注:合名会社の社員は会社債務につき直接無限連帯責任を負う/根拠:会社法580条1項】

また、法人成りを視野に入れて、当初は個人事業主として起業することも考えられます。

「法人成り」とは、事業の成長に伴って個人事業から法人に移行することをいいます。

このようにして、起業形態が決まれば、実際に起業準備に入ることになりますが、具体的にどのようなことが必要になるのでしょうか。

2 起業に必要なこと

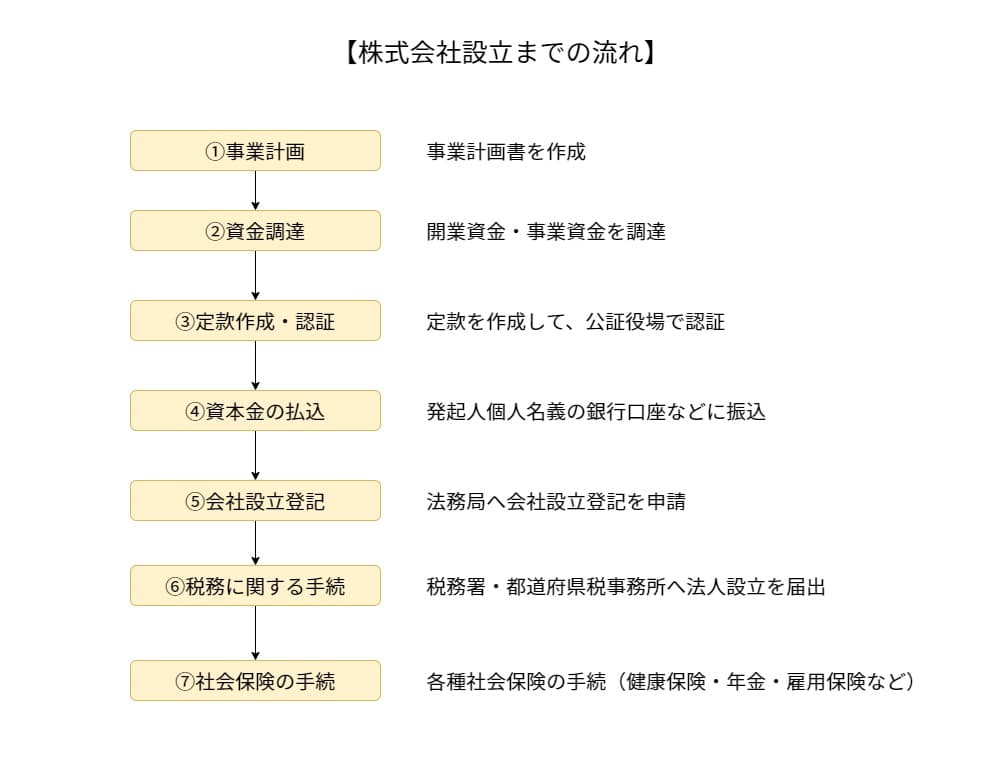

まずは、法人として起業することを前提に、株式会社を設立するまでの流れを見てみましょう。

大まかな流れは、以下の図のようになります。

(1)事業計画を立てる

具体的な事業計画を立てて、事業計画書を作成します。

「事業計画書」とは、これから立ち上げる事業の内容や、戦略、収益の見込みなどが記載された文書のことをいいます。

事業計画書は、出資や融資を申し込む際に投資家や金融機関に提出する必要があり、審査に大きく影響します。

事業計画書に記載する事項に決まりはありませんが、主に、以下のような事項が記載されることが一般的です。

- ビジネスモデル(事業概要)

- 経営者の経歴・キャリア(過去の事業経験、取得資格など)

- ビジョン・コンセプトなど

- 市場や競合の状況

- 開業資金の調達方法・資金計画

- 収支計画

事業計画書では、可能な限り具体的に自社のビジネスモデルを記載する必要があります。たとえば、どのようなサービスをどのようにして提供するのか、マネタイズの仕組み、仕入れや販売に関する具体的な計画などを記載します。

また、何を目的としてこの事業をやるのか、この事業を通して社会にどのようなことを提供したいのか、といったビジョンやコンセプトを記載することにより、他社との差別化を図ることが可能になり、また、投資家に自社サービスの魅力を伝えることができます。

さらに、資金計画や収支計画を記載することも必要です。これらにおいては、一定の数字を示すことになるため、示した数字が根拠に基づいているものでなければなりません。

あまりに杜撰な計画内容になっていると、説得力に欠ける計画になってしまうため、注意が必要です。

日本政策金融公庫や銀行・信用金庫などでは、起業家向けのセミナーや相談会などを行っているところもあるため、それらのサポートを活用しながら、事業計画書を作成するのも一つの方法です。

(2)資金調達

作成した事業計画に沿って資金調達を行います。

事業内容や規模によって必要となる資金の額は異なります。必要となる資金をすべて自己資金で賄うことは大変です。

そのため、自己資金では補いきれない資金を調達することになります。

資金調達の方法にはさまざまなものがありますが、大きく分けると以下の5つに分類されます。

- 出資

- 融資

- 補助金・助成金

- 個人としての借入

- クラウドファンディング

①出資

「出資」とは、文字通り「資金を出す」ことをいいます。

株式会社の場合、出資を受けるのと引換えに自社株式を出資者に与えるのが一般的です。

【注:株式を発行する際には、ラウンドごとに1株当たりの払込価額を定める必要がある/根拠:会社法199条1項2号】

【注:株主は、その有する株式の内容および数に応じて平等に取り扱われなければならない(株主平等原則)/根拠:会社法109条1項】

②融資

「融資」とは、銀行などから借入れをしたり、社債を発行して資金を融通することをいいます。

③補助金・助成金

国や地方自治体、民間企業などが設けている補助金・助成金の制度を利用することも、資金調達方法の選択肢の1つです。

④個人としての借入

「個人としての借入」とは、起業家が個人の信用で借入れをすることをいいます。

⑤クラウドファンディング

「クラウドファンディング」とは、インターネットを通じて、資金を調達しようとする人と資金の提供者を繋ぎ、資金調達する方法です。

資金調達は、その方法によって異なる特徴があります。

そのため、事業の見通しや事業内容などから、適切な方法を選択する必要があります。

※資金調達の方法について詳しく知りたい方は、「起業したいと思ったときに知っておきたい5つの資金調達方法を解説!」をご覧ください。

※クラウドファンディングについて詳しく知りたい方は、「クラウドファンディングの法律規制とは?3つのポイントを徹底解説!」をご覧ください。

(3)定款の作成と認証

「定款」とは、会社の目的や組織、活動などに関する基本的なルールを定めたものをいいます。会社の設立時に作る定款は「原始定款」といい、公証役場で公証人の認証を受ける必要があります。

【注:会社の根本規則である定款は、公証人の認証を受けてはじめて効力を生じる/根拠:会社法30条1項】

①絶対的記載事項

「絶対的記載事項」とは、定款に必ず記載しなければならない事項のことをいい、その記載がない場合は、定款そのものが無効となります。

具体的には、以下の5つです。

- 事業目的

- 商号

- 本店所在地

- 発起人の氏名または名称・住所

- 設立時に出資される財産の価格もしくはその最低額

②相対的記載事項

「相対的記載事項」とは、記載されていなくても定款そのものは有効ですが、記載しなければ効力が生じない事項のことをいいます。

例えば、

- 株式の譲渡制限

【注:会社法上の公開会社とは、発行する株式の一部でも譲渡制限のない株式を発行していれば該当する(上場の有無は問わない)/根拠:会社法2条5号】 - 役員の任期の伸長

- 現物出資

【注:現物出資は原則として裁判所選任の検査役の検査が必要だが、総額が500万円を超えない場合などは検査不要/根拠:会社法199条1項3号・207条】

などは、相対的記載事項にあたります。

③任意的記載事項

「任意的記載事項」とは、定款に記載しても記載しなくてもいい事項のことをいいます。例えば、事業年度や役員の数などが任意的記載事項にあたります。

作成した定款は、公証人から認証を受けなければならず、認証を受けていない定款は効力を生じないものとされています。

なお、定款の認証には、以下の費用が必要になります。

- 認証手数料 5万円

- 収入印紙代 4万円

- 定款謄本作成手数料 およそ2,000円程度

もっとも、電子定款を作成して、オンラインで認証を受ける場合には、収入印紙代4万円は不要です。

※定款の作成や認証について詳しく知りたい方は、「会社設立に必要な印鑑と定款作成・認証を弁護士がわかりやすく解説!」をご覧ください。

(4)資本金の払込

「資本金」とは、出資者が会社に払い込んだ資金のことをいい、会社を設立する場合に会社が保有する運転資金のことを指します。

一般的に、目安とされている資本金の額は、3ヶ月~半年分の運転資金に開業資金を加えた金額です。会社が決めた資本金は、発起人の個人名義の口座(この時点では、まだ会社が成立していないため、会社名義の銀行口座を作ることはできません)に振り込まれることになります。

※資本金の払込みについて詳しく知りたい方は、「会社設立に必要となる資本金とは?目安となる基準などを弁護士が解説」をご覧ください。

(5)会社の設立登記

「設立登記」とは、設立しようとする会社について、一定の事項を登記することをいいます。設立登記がされることによってはじめて会社が成立します。

具体的には、設立登記申請書を作成して、添付書類とともに管轄の法務局に提出します。その際、資本金の額によって違いはありますが、登録免許税として最低でも15万円が必要になります。

株式会社の設立において、必ず登記しなければならないのは、主に以下の事項です。

- 商号

- 本店所在地

- 目的

- 資本金の額

- 発行可能株式総数

- 発行済株式の総数

- 取締役の氏名

- 代表取締役の氏名と住所

【注:取締役会設置会社では、代表取締役は取締役会が選定し、対外的に会社を代表する/根拠:会社法362条3項】 - 取締役会設置会社であるときは、その旨

【注:公開会社は取締役会を置かなければならない/根拠:会社法327条1項】

※設立登記の際に必要となる書類や申請書の書き方について詳しく知りたい方は、「設立登記で必要な書類とは?申請書など5つのポイントを弁護士が解説」をご覧ください。

(6)税務に関する手続

会社が納める税金は、大きく分けて「国税」と「地方税」の2つに分類されます。国税の手続きは管轄の税務署に、地方税の手続きは都道府県税事務所に対して行います。

会社を設立したときは、設立から2ヶ月以内に管轄の税務署に「法人設立届出書」を提出する必要があります。

同様に、都道府県税事務所に対しても法人設立届出書を提出する必要があります。

「法人設立届出書」とは、設立した会社について、その概要を税務署に届け出るものです。

また、会社から給与を支払う者がいれば、設立から1ヶ月以内に給与支払事務所等の開設届出書を税務署に提出する必要があります。

さらに、必要に応じて、以下の書類を税務署に提出しなければなりません。

- 青色申告の承認申請書

- 棚卸資産の評価方法の届出書

- 減価償却資産の償却方法の届出書

このように、税務に関する手続きは、必ず手続きしなければならないものと必要に応じて手続きしなければならないものとに分かれています。

手続きによっては、提出期限が設けられているものもあるため、どの手続きが必要なのかをきちんと確認しておくことが必要です。

(7)社会保険の手続

「社会保険」とは、以下の5つの保険の総称です。

- 健康保険

- 厚生年金保険

- 介護保険

- 雇用保険

- 労災保険

このうち、会社を設立した場合に必要となる手続きは、以下の3点です。

- 健康保険、厚生年金保険

- 労災保険

- 雇用保険

①健康保険、厚生年金保険

事業者は、会社設立の登記が完了したら、そこから5日以内に会社所在地を管轄する年金事務所に以下の書類を提出する必要があります。

- 健康保険・厚生年金保険新規適用届

- 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

- 健康保険被扶養者届(従業員に扶養家族がいる場合)

この手続きは、役所に対し、社会保険を適用する会社を設立したこと、社会保険に加入する従業員の情報を知らせるために行われるものです。

②労災保険

「労災保険」とは、従業員が業務中や通勤途中に事故に遭遇し怪我を負ったような場合に、従業員やその遺族に給付を行うための保険です。

従業員を雇用する場合には、必ず労災保険に加入しなければなりません。

具体的には、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に「労働保険 保険関係成立届」を管轄の労働基準監督署に提出しなければなりません。

また、併せて「労働保険概算保険料申告書」を提出する必要があります。

③雇用保険

「雇用保険」とは、従業員が失業した場合に給付を行うための保険です。

設立した会社において、以下の2つの条件のいずれもを満たす従業員を雇用する場合には、たとえ、それが一人であっても、雇用保険に加入しなければなりません。

- 31日以上引き続き雇用される見込みがある

- 1週間の労働時間が20時間以上である

雇用保険に加入するためには、従業員を雇用した日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を管轄のハローワークに提出しなければなりません。

また、従業員を雇ったときには、雇用した日の翌月10日までに「雇用保険被保険者資格取得届」を提出する必要があります。

※税務関係や保険関係の手続きについて詳しく知りたい方は、「会社設立登記後に必要な手続きは?税金や社会保険について5分で解説」をご覧ください。

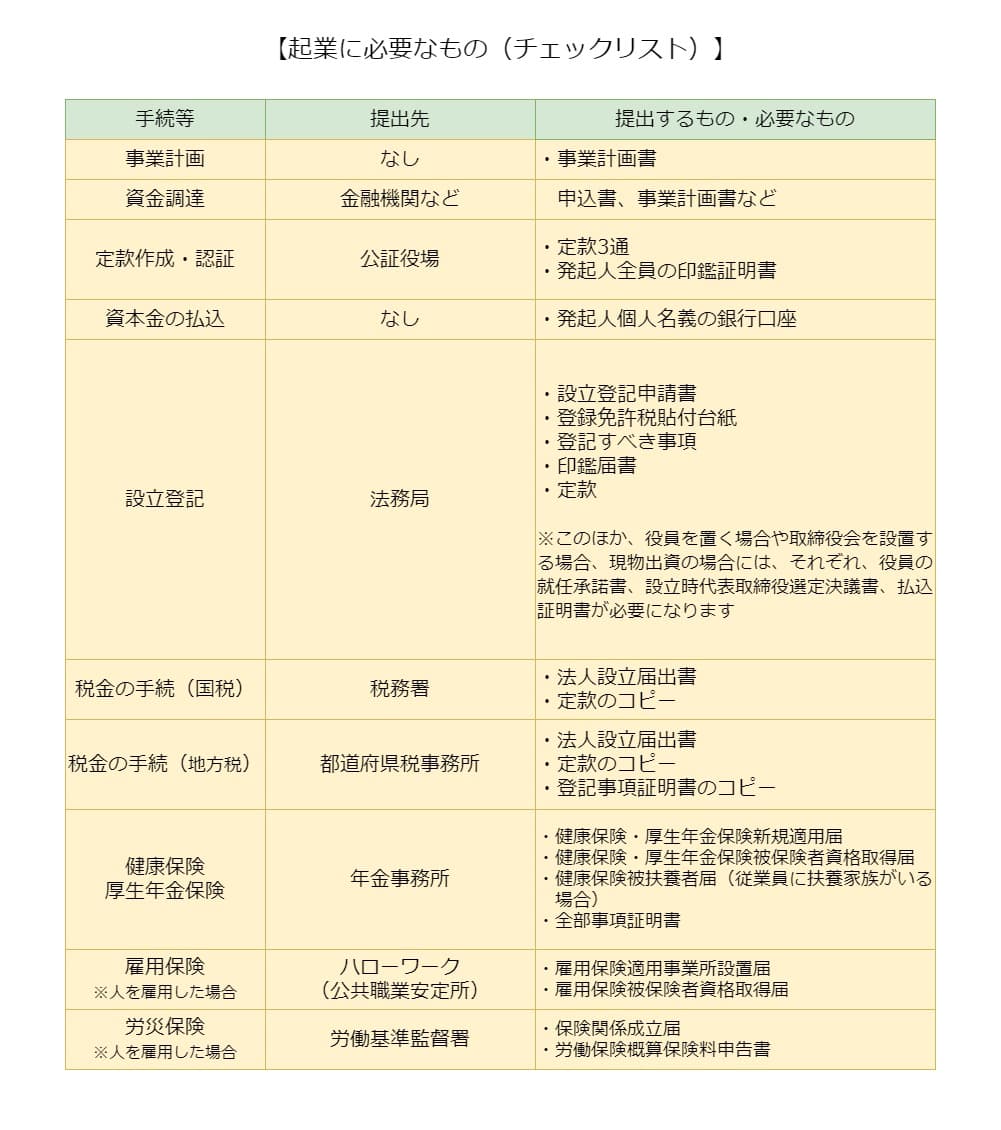

3 起業に必要なもの一覧表(チェックリスト)

株式会社を設立する場合に必要となる手続きをまとめると、以下のようになります。

このように、会社を設立するには、各フェーズにおいて必要とされる手続きに、きちんと対応していかなければなりません。これらの手続きは、比較的簡単に対応できるものから、一定の専門的知識が必要となるものまで、さまざまです。

スムーズに手続きを進めていくためには、後に見るように、専門家に依頼することも選択肢の一つです。

4 個人事業主として起業する場合の手続き

個人事業主として起業する場合、開業後1ヶ月以内に、納税地の税務署に開業届出書を提出する必要があります。

また、都道府県税事務所と市町村に対し、「事業開始等申告書」を提出しなければなりません。

さらに、青色申告をする場合には、開業後2ヶ月以内に「所得税青色申告承認申請書」を提出する必要がありますし、従業員を雇用する場合には、法人の場合と同様、労災保険と雇用保険に加入しなければなりません。

※国税庁のWebサイトから「個人事業主の開業・廃業等届出書」の書式をダウンロードすることができます。

5 専門家を活用する

起業の手続きは、これまで見てきたように多岐にわたっており、簡単に済むものではありません。また、起業後においても、必要な設備を購入したり、人を雇用したり、といったようにさまざまなことに対応していかなければなりません。

もっとも、事業規模が拡大していけば、それだけ多くの人や他社との関わりが生じ、予期しないトラブルが発生する可能性もあります。

これらのことに、適切に対応するために、弁護士などの専門家と顧問契約を結んでおくことも一つの方法です。専門家と顧問契約を結んでおくことで、継続的にアドバイスやサポートを受けることが可能になります。

ここで、トラブルを回避するための一つの例として、起業時にやっておくべき対策についてご紹介します。

会社を起業する際には、志を同じくする仲間と一緒に出資して起業することが少なくありません。この場合、出資者は、出資額に応じて株式を取得することになり、取得する株式が多くなればなるほど、その株主(出資者)が会社経営に与える影響力は大きくなります。

そこで、株式を取得した創業者の一人が会社を退職することを想定した対応をとっておく必要があります。

具体的には、創業者間契約を締結しておくことが考えられます。

「創業者間契約」とは、創業者が複数いる場合において、そのうちの一人もしくは数人が会社を辞めることになったときは、残された創業者が辞める人の株式を買い取ることなどをあらかじめ合意しておく契約のことをいいます。

【注:取得請求権付株式(株主が一定条件で会社に買取請求可)や取得条項付株式(会社が一定条件で取得請求可)など、種類株式による設計も可能/根拠:会社法166条1項ただし書、107条2項2号・108条1項5号】

創業者間契約を締結することより、退職する創業者が株式を持ったまま会社を去るという事態を回避することができるわけです。

【注:優先株式等の取得請求権の対価を現金とすることで投資資金の回収を図る設計が可能(会社法上の制約に留意)/根拠:会社法166条1項ただし書】

このように、会社を起業する際には、設立手続きのほかにも、予防策を講じておく必要のある事項があります。

当事者だけでは気が付かない点も、顧問弁護士がいれば、適宜アドバイスを受けることができ、創業者間契約を例にとっても、会社の事情などに応じて、より最適な契約書を作成してくれます。

※顧問弁護士について詳しく知りたい方は、「顧問弁護士とは?企業が契約するメリット、費用相場、探し方等を解説」をご覧ください。

※創業者間契約について詳しく知りたい方は、「【ひな形】起業時に締結すべき創業者間契約の5つのポイントを解説!」をご覧ください。

6 小括

起業をするにあたっては、定款の作成や税務・社会保険の手続きなど、対応しなければならない手続きが数多くあります。

一つ一つ正確に対応していけば、手続き自体の難易度は決して高くはありません。

とはいえ、専門家に相談しながら進めることで、迅速かつ正確に手続きを進めていくことが可能になります。

起業を予定している事業者においては、自社にとって何が必要な手続きなのかをきちんと確認したうえで、適宜専門家に相談することも視野に入れながら、手続きを進めていくことをお勧めします。

7 まとめ

これまでの解説をまとめると、以下の通りです。

- 起業する際には、個人事業主として起業するか、法人として起業するかを決定する必要がある

- 会社を設立するまでには、①事業計画→②資金調達→③定款作成・認証→④資本金の払込→⑤会社の設立登記→⑥税務に関する手続→⑦社会保険の手続という7つのステップを踏む必要がある

- 定款には、①絶対的記載事項、②相対的記載事項、③任意的記載事項、の3種類の記載事項がある

- 登記後は、税務署と都道府県税事務所などに、「法人設立届出書」を提出する必要がある

- 会社を設立した事業者は、設立登記後5日以内に「健康保険・厚生年金保険新規適用届」などを管轄の年金事務所に提出する必要がある

- 事業者は、従業員を雇用した日の翌日から10日以内に「労働保険 保険関係成立届」を労働基準監督署に提出する必要がある

- 会社を設立した事業者は、従業員を雇用した日から10日以内に「雇用保険適用事業所設置届」を管轄のハローワークに提出する必要がある

IT・EC・金融(暗号資産・資金決済・投資業)分野を中心に、スタートアップから中小企業、上場企業までの「社長の懐刀」として、契約・規約整備、事業スキーム設計、当局対応まで一気通貫でサポートしています。 法律とビジネス、データサイエンスの視点を掛け合わせ、現場の意思決定を実務的に支えることを重視しています。 【経歴】 2006年 弁護士登録。複数の法律事務所で、訴訟・紛争案件を中心に企業法務を担当。 2015年~2016年 知的財産権法を専門とする米国ジョージ・ワシントン大学ロースクールに留学し、Intellectual Property Law LL.M. を取得。コンピューター・ソフトウェア産業における知的財産保護・契約法を研究。 2016年~2017年 証券会社の社内弁護士として、当時法制化が始まった仮想通貨交換業(現・暗号資産交換業)の法令遵守等責任者として登録申請業務に従事。 その後、独立し、海外大手企業を含む複数の暗号資産交換業者、金融商品取引業(投資顧問業)、資金決済関連事業者の顧問業務を担当。 2020年8月 トップコート国際法律事務所に参画し、スタートアップから上場企業まで幅広い事業の法律顧問として、IT・EC・フィンテック分野の契約・スキーム設計を手掛ける。 2023年5月 コネクテッドコマース株式会社 取締役CLO就任。EC・小売の現場とマーケティングに関わりながら、生成AIの活用も含めたコンサルティング業務に取り組む。 2025年2月 中小企業診断士試験合格。同年5月、中小企業診断士登録。 2025年9月 一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科(博士前期課程)合格。